Cosa possiamo imparare dalle fonti storiche mediche? I tradizionali “rimedi contro i pidocchi” sono ora utilizzati nel controllo delle zanzare per ridurre le malattie infettive come dengue, chikungunya, Zika e febbre gialla. Possono essere utilizzati anche come agenti anti-protozoari.

L’infestazione da pidocchi, che sia sulla testa, sul corpo o nella zona pubica, è un antico flagello dell’umanità e come tale è stata descritta fin dall’inizio nei libri di testo di medicina. In Svizzera (soprattutto se lavora nel settore scolastico/assistenziale), conosce soprattutto la pediculosi capitis, una parassitosi causata dal pidocchio della testa, che si osserva frequentemente nei bambini tra i tre e gli undici anni, soprattutto nelle bambine. Nota a margine: la generazione dei “selfie di gruppo” potrebbe presto dover affrontare il problema già durante l’adolescenza.

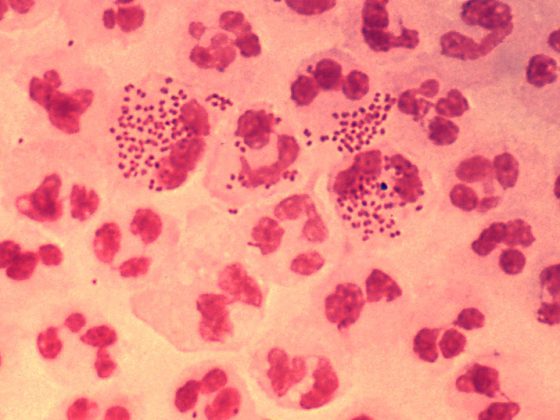

La principale caratteristica clinica dopo la fase di incubazione è il prurito con papule eritematose e sirene con potenziale super-colonizzazione batterica e linfoadenopatie regionali. Possono verificarsi anche disturbi del sonno, sbalzi d’umore e disturbi dell’attenzione. Per i piccoli succhiasangue senza ali, la testa umana offre un habitat ottimale costituito da capelli umani e le condizioni di umidità, temperatura e ossigeno appropriate, oltre a un pasto di sangue ogni poche ore (senza il quale si disidratano rapidamente). Durante il loro ciclo di vita adulta di poche settimane, attaccano le uova ai capelli. La prole, a sua volta, diventa capace di riprodursi da sola dopo due o tre settimane.

Sebbene i pidocchi siano considerati innocui in questo Paese, in quanto generalmente non trasmettono malattie alle nostre latitudini, esiste una stretta relazione tra i pidocchi della testa e i pidocchi dei vestiti, probabilmente anche come potenziali vettori di agenti patogeni batterici. I pidocchi dei vestiti, in particolare, sono noti per la possibile trasmissione di Rickettsia prowazekii, Borrelia recurrentis e Bartonella quintana (agenti causali della classica febbre maculata, della febbre recidivante da pidocchi e della febbre dei cinque giorni). In tempi di guerra e carestia, nei secoli passati si sono sempre verificate grandi epidemie. Le infezioni da pidocchi non erano probabilmente un problema solo dell’esercito di Napoleone. Ci sono anche prove di un’epidemia di tifo all’inizio del XVIII secolo a Douai, in Francia, nel contesto della guerra in corso in quel periodo (il che supporta anche l’ipotesi che la malattia sia arrivata in Europa dall’America con i soldati spagnoli). Si trovano – a differenza dei pidocchi, che sono principalmente un segno di stretto contatto sociale – soprattutto in condizioni di scarsa igiene. I luoghi affollati, dove le persone vivono a stretto contatto fisico e con abiti e biancheria da letto contaminati e raramente lavati, sono gli habitat preferiti dagli insetti. La febbre maculata classica e la febbre recidivante da pidocchi sono ancora oggi prevalenti soprattutto nelle popolazioni vulnerabili dei Paesi in via di sviluppo, mentre la febbre dei cinque giorni è ancora presente in tutto il mondo, ad esempio tra i senzatetto. Inoltre, gli agenti patogeni e i parassiti possono essere introdotti attraverso i confini nazionali.

Il trattamento odierno della pediculosi capitis

La distribuzione diffusa, il conseguente uso estensivo di trattamenti basati sull’evidenza (e non basati sull’evidenza) per il controllo dei pidocchi, e l’eccessivo attivismo dei genitori (assenteismo, misure igieniche eccessive scientificamente infondate, ecc) stanno facendo aumentare i costi sanitari spesi per questa patologia. Persistono ancora molti miti e idee sbagliate. Secondo le conoscenze attuali, è estremamente improbabile che i pidocchi passino a un nuovo ospite attraverso oggetti o indumenti (piuttosto, sono striscianti veloci quando sono a contatto diretto con i capelli), il che rende la pulizia di copricapo, peluche, lenzuola, tappeti, divani o persino dell’intero letto tanto inutile quanto l’accorciamento dei capelli, poiché anche pochi millimetri di capelli offrono alle uova/lendini una presa sufficiente. Si tratta di un’informazione importante per la consulenza alle famiglie colpite e dovrebbe essere trasmessa anche dal medico di famiglia, per evitare inutili orge di pulizia ed eccessi igienici.

Oggi, la combinazione di pediculocidi e pettinatura sistematica dei capelli umidi è considerata di successo e basata sull’evidenza nel controllo dei pidocchi. Quest’ultimo viene utilizzato anche per la diagnosi e per verificare il successo del trattamento, anche se l’interpretazione del risultato non è del tutto semplice e quindi la sensibilità varia notevolmente (confusione di lendini o ovodepositori vuoti con le uova, cioè un’infestazione attiva, o generalmente di manufatti pettinati con i pidocchi). Fondamentalmente, si dovrebbe sempre trattare solo quando si trova un pidocchio vivo. La permetrina (Loxazol®) o anche il malathion (Prioderm®) sono pediculocidi chimici con prove di efficacia in studi controllati (ma con resistenza osservata). Il silicone (in particolare Hedrin® e Hedrin® Xpress), l’olio minerale combinato (Elimax®, Paranix®), il neem (Licener®) o i prodotti a base di alcol (Hedrin® Treat&Go) sono pediculocidi fisicamente efficaci e di provata efficacia. La maggior parte di essi sfrutta specificamente un “punto debole” dei pidocchi, ossia la loro respirazione semplicemente costruita, ad esempio racchiudendo i pidocchi come una pellicola, penetrando nel loro sistema respiratorio e bloccandolo. I pidocchi soffocano, non riescono più a regolare il loro bilancio idrico (rilasciano anche il vapore acqueo in eccesso attraverso le aperture respiratorie) e si seccano. Quest’ultimo può essere ottenuto anche danneggiando il guscio del pidocchio, come fa ad esempio Hedrin® Treat&Go. Grazie alla riduzione degli effetti collaterali e all’assenza di problemi di resistenza, i pediculocidi fisici sono oggi considerati la prima scelta. Le persone trattate possono tornare a scuola, al lavoro, ecc. direttamente dopo che la terapia è stata eseguita correttamente. Tuttavia, è importante ripetere la procedura dopo circa una settimana, poiché l’effetto dei prodotti sulle uova varia e in genere è limitato.

Metodi di trattamento più precoci – benefici attuali

Mercurio: i preparati corrispondenti venivano utilizzati (nonostante l’enorme potenziale di avvelenamento se usati in modo errato) come antisettici o lassativi e contro la sifilide. Il mercurio veniva utilizzato anche per via topica per la pediculosi. Nel 1720 era chiamato “Neapolitanum” in relazione alla trementina e al lardo. È stato ipotizzato un effetto contro la sifilide, la scabbia, le cimici dei letti, ma anche la ftiriasi. Nel secolo successivo, gli unguenti, l’acqua di rose e le lozioni a base di mercurio sono rimasti popolari nella lotta contro i pidocchi; sono state descritte anche polveri composte da bicloruro di mercurio, amido e zucchero.

A differenza del passato, oggi il mercurio non viene più utilizzato nel trattamento dei pidocchi, almeno nella medicina occidentale.

Delphinium Staphisagria (erba di Santo Stefano): Si usa anche contro i pidocchi (anche le piattole). I trattati del XVI secolo vedono la pediculosi soprattutto come espressione di scarsa igiene (“bagni troppo infrequenti”). Se il problema non può essere controllato con lavaggi frequenti, oltre al mercurio si può utilizzare la stafisagria in combinazione con l’arsenico. Altri autori del XVI secolo sono d’accordo, soprattutto le donne la usavano “per uccidere i pidocchi”, era stata una “erba pidocchiosa” dei Romani e per questo era chiamata “herba pedicularis” in latino. Non ci sono rapporti sugli effetti avversi dell’olio o dell’olio anti-phthiriasis. Sono stati segnalati anche casi di danni da semi sugli esseri umani. Sotto forma di lozioni e di acqua calda per il lavaggio dei capelli, dovrebbe uccidere in modo specifico i pidocchi, ma anche le piattole. Nel XIX secolo fu ulteriormente utilizzato come polvere in combinazione con sabadill, prezzemolo e tabacco, come unguento insieme al lardo o come infuso insieme all’aceto (decapando i semi).

Le conoscenze tradizionali sull’effetto antiparassitario dell’erba di Santo Stefano sono state tradotte in studi più recenti sulla sua efficacia contro gli agenti patogeni della leishmaniosi (Leishmania infantum e braziliensis) e della malattia di Chagas (Trypanosoma cruzi), che attualmente sono virulenti soprattutto in Centro/Sud America e in Africa, ma che presto diventeranno sempre più virulenti in Europa a causa del riscaldamento globale e della mobilità. Secondo le conoscenze attuali, l’effetto antiproliferativo di Delphinium Staphisagria contro T.cruzi (forme epimastigote, amastigote e trypomastigote) supera persino quello del farmaco di riferimento benznidazolo in alcuni casi – con una minore tossicità per l’ospite [1]. Contro L. infantum, che è anche endemica nell’Europa meridionale, e contro L. braziliensis (forme promastigote e amastigote), i flavonoidi delle parti aeree della pianta mostrano un effetto senza danneggiare i mammiferi – questo rispetto al farmaco di riferimento Glucantime, secondo i dati del 2012 [2].

Sabadill: nel XIX secolo, si possono trovare fonti sull’uso del sabadill nell’ambito della pitiriasi. Inoltre, nel campo del controllo dei pidocchi si conoscevano molte preparazioni diverse, tra cui (citate) polveri con semi di sabadill, staphisagria, prezzemolo e tabacco, unguenti contro i pidocchi a base di polvere di sabadill, senape, lardo e piretro, infusi per le lenzuola (contro le cimici dei letti) o estratti di aceto. Tuttavia, c’era anche un’avvertenza contro l’uso: se la pelle dell’area interessata era ferita, bisognava fare attenzione (a causa del potenziale assorbimento attraverso la pelle e dei successivi sintomi di avvelenamento). In ogni caso, con alcuni preparati potrebbero verificarsi irritazioni cutanee.

Ancora oggi, è possibile utilizzare i preparati Sabadill come insetticidi contro un’ampia varietà di specie di insetti. I componenti attivi, gli alcaloidi, si trovano all’interno dei semi.

Altri: Come già accennato in parte, anche il prezzemolo, il Rhododendron tomentosum (rovo di palude), il tabacco (virginiano) e il bergamotto perenne erano popolari nei secoli XVIII e XIX per preparazioni di ogni tipo. in combinazione con gli altri principi attivi contro i pidocchi.

Oggi si sta studiando se l’olio di prezzemolo abbia anche un potenziale come insetticida contro l’Aedes aegypti (zanzara della febbre gialla) sensibile e resistente ai piretroidi – i risultati sono promettenti [3]. Il rododendro può fungere da efficace repellente contro le specie di zanzare. Gli afidi, le piccole cicale, gli acari e le ali di frangia sono sensibili al tabacco vergine, ma il suo uso come insetticida è oggi diminuito a causa dei suoi potenziali effetti tossici e negativi sui mammiferi e sull’uomo, e alcuni agenti patogeni della Leishmania, così come Plasmodium falciparum (agente causale della malaria tropica) e Trypanosoma cruzi/brucei rhodesiense (questi ultimi sono agenti causali della malattia del sonno africana), probabilmente al bertam, che ora si dice abbia un effetto anti-protozoario, anche se lieve [4].

Conclusione

Alcune sostanze ben note della storia della medicina hanno recentemente conosciuto un revival nella lotta contro le malattie e i vettori di malattie. In considerazione delle tossicità indesiderate di molti pesticidi, dello sviluppo della resistenza negli insetti vettori e dei profili insoddisfacenti di efficacia/effetti collaterali di alcuni farmaci, questi “consigli dal passato” sono molto graditi. Il fondo storico di osservazioni, esperimenti e formulazioni è enorme, ma lo è anche l’interpretazione degli effetti o delle formulazioni. la tracciabilità causale a una sostanza specifica o ai sottoprodotti del processo di produzione è talvolta ancora più difficile.

Fonti:

- Vicentini CB, Manfredini S, Contini C: Antico trattamento per i pidocchi: una fonte di suggerimenti per i portatori di altre malattie infettive? Infez Med 2018; 26(2): 181-192.

- Feldmeier H: Pediculosi. Pediatria 2017; 2: 39-43.

Letteratura:

- Marín C, et al: Attività tripanocida in vitro e in vivo dei flavonoidi di Delphinium staphisagria contro la malattia di Chagas. J Nat Prod 2011; 74(4): 744-750.

- Ramírez-Macías I, et al.: Attività leishmanicida di nove nuovi flavonoidi di Delphinium staphisagria. Scientific World Journal 2012; 2012: 203646.

- Intirach J, et al.: Proprietà antimosche del Petroselinum crispum (Umbellifereae) contro i ceppi piretroidi resistenti e sensibili di Aedes aegypti (Diptera: Culicidae). Environ Sci Pollut Res Int 2016; 23(23): 23994-24008.

- Althaus JB, et al.: Alcamidi di Anacyclus pyrethrum L. e loro attività antiprotozoaria in vitro. Molecole 2017 12 maggio; 22(5). DOI: 10.3390/molecules22050796.

Ulteriori informazioni: www.lausinfo.ch

PRATICA GP 2018; 13(11): 27-29