La fibrillation auriculaire est le trouble du rythme cardiaque persistant le plus fréquent, touchant 1 à 2 % de la population et augmentant jusqu’à 15 % avec l’âge. Mais, surtout chez les patients âgés et très âgés souffrant de fibrillation auriculaire, une prévention efficace des AVC par anticoagulants oraux n’est souvent pas mise en œuvre par crainte de complications hémorragiques accrues. Quel est le risque le plus important ?

Les praticiens s’occupant de patients âgés sont toujours confrontés à des défis importants. En effet, non seulement la fibrillation auriculaire est fréquente, mais le risque d’AVC au cours de la vie augmente [1,2]. A cela s’ajoute un risque jusqu’à 28 fois plus élevé de thromboembolies veineuses, associé à un risque nettement accru d’hémorragies graves sous anticoagulation [3–6]. En effet, les anticoagulants sont l’un des plus grands facteurs de risque d’événements indésirables associés aux médicaments chez les patients âgés [7]. Pourtant, un AVC ischémique sur quatre chez les personnes âgées est dû à des cardioembolies dues à une fibrillation auriculaire [8]. Alors, que faire ?

Les préoccupations cliniques empêchent une prophylaxie efficace

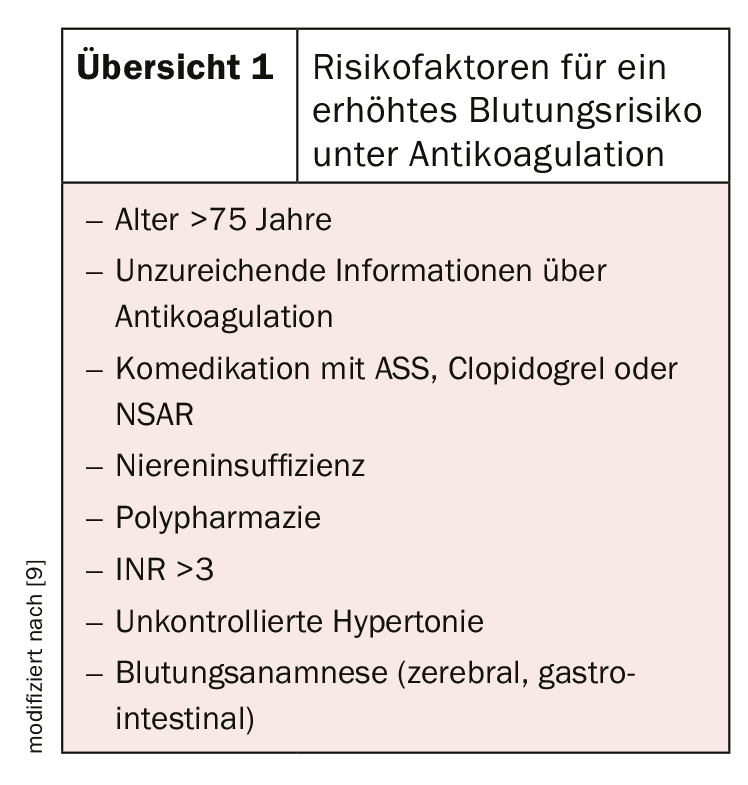

Il existe un certain nombre de bonnes raisons pour lesquelles la prophylaxie des accidents vasculaires cérébraux doit être utilisée avec prudence chez une clientèle âgée. Outre la cognition souvent limitée, cela inclut un risque accru de chute, des difficultés de réglage de l’INR, l’état nutritionnel, les comédications et les comorbidités éventuelles. En effet, le risque de saignement augmente par exemple chez les patients de plus de 75 ans, en cas de comédication avec de l’ASA, du clopidogrel ou des AINS ou encore en cas d’insuffisance rénale (aperçu 1) [9]. Cependant, des études ont démontré que le bénéfice de l’anticoagulation orale est de loin supérieur au risque de saignement, même chez les patients âgés et très âgés [10].

L’anticoagulation orale est également utile chez les patients âgés

Outre les antagonistes de la vitamine K (p.ex. phenprocumome, warfarine, acénocoumarol), des antagonistes directs du facteur Xa (p.ex. rivaroxaban, apixaban, edoxaban) et des antagonistes directs de la thrombine (p.ex. dabigatran) sont disponibles pour l’anticoagulation orale. Les DOAK, en particulier, ont gagné en importance au cours des dernières années. Ils présentent une efficacité (en réduisant les AVC hémorragiques et la mortalité) et une sécurité (en réduisant les hémorragies intracrâniennes) supérieures à celles des antagonistes de la vitamine K dans la fibrillation auriculaire non valvulaire [11]. Des effets cohérents ont également été observés chez des patients plus âgés [12].

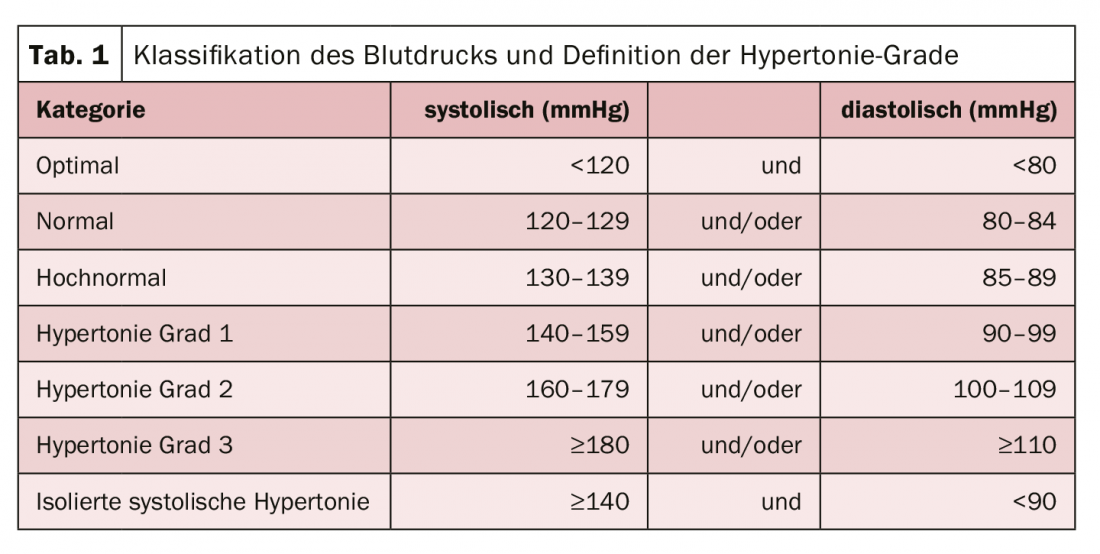

Malgré tous ces avantages, certains aspects doivent être pris en compte dans la pratique (tableau 1). Il s’agit notamment des ajustements de dose ou du taux plus élevé d’hémorragies gastro-intestinales. Avant de commencer le traitement par DOAC, il faut donc toujours vérifier la fonction rénale en fonction de la clairance de la créatinine. Elle doit également être surveillée régulièrement pendant le traitement. L’arrêt de l’anticoagulation doit être envisagé lorsque l’espérance de vie est très courte, en cas de tumeur avancée, de démence sévère, de risque hémorragique très élevé, de mauvais statut fonctionnel/de dépendance, de mauvaise observance ou d’abus d’alcool.

Littérature :

- Ng KH, et al. : Cardiol Ther. 2013 ; 2(2) : 135.

- Wolf PA, et al : Stroke 1991 ; 22(8) : 983.

- Stein PD, et al. : Arch Int Med 2004 ; 164(20) : 2260.

- Pautas E, et al Drugs Againg. 2006 ; 23(1) : 13-25.

- Pengo V, et al. : Thromb Haemost. 2001 ; 85/3) : 418.

- Hajjar ER, et al : Am J Geriatr Pharmacother. 2003 ; 1(2) : 82.

- Nieuwlaat R, et al. : Eur Heart J. 2006 ; 27(24) : 3018.

- Gladstone DJ, et al : Stroke 2009 ; 40 : 235-240.

- Kagansky N, et al. : Arch Intern Med. 2004 ; 164(18) : 2044.

- Patti, et al. : J Am Heart Assoc. 2017,6 : e005657.

- Ruff, et al. : Lancet. 2014 ; 383 : 955-962.

- Saldon AH, Tsakiris DA : Swiss Med Wkly 2016 ; 146 : w14246.

- Granziera, et al : JAMDA 2015 ; 16 : 358-364.

CARDIOVASC 2020 ; 18(3) : 24