Le diagnostic des douleurs nerveuses reste un défi. Après avoir utilisé les questionnaires standard validés les plus courants, nous procédons, selon les cas, à des évaluations plus approfondies, telles que des tests sensoriels quantitatifs. Une nouvelle étude a fourni des données normalisées pour le dos qui peuvent être utilisées pour analyser et mieux classifier les douleurs neuropathiques dans cette région.

(ag) La douleur neuropathique, définie comme la conséquence directe d’une lésion ou d’une maladie du système somatosensoriel, est fréquente. Les causes sont multiples – par exemple, une infection par l’herpès, la sclérose en plaques ou les polyneuropathies peuvent provoquer des douleurs neuropathiques centrales ou périphériques. Les symptômes typiques comprennent des sensations de brûlure, de picotement, d’engourdissement, mais aussi des douleurs irruptives ou des pertes de sensibilité telles qu’une diminution de la perception du froid. Toutefois, les symptômes sont loin d’être uniformes.

Améliorer la compréhension des douleurs nerveuses

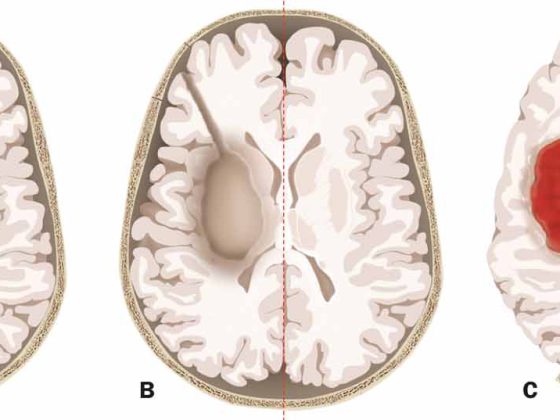

Le test sensoriel quantitatif (QST), développé en Allemagne, a pour objectif de mesurer et de standardiser les changements typiques de la sensibilité cutanée. Sept tests permettent d’évaluer la sensibilité à la douleur et la perception du froid, de la chaleur, des contacts aigus et délicats ainsi que de la pression et des vibrations. La procédure dure environ 30 minutes par site de test. Il a été mis en place par l’association allemande de recherche sur la douleur neuropathique (DFNS). La QST fournit un profil de sensibilité spécifique au patient. Ce profil permet de tirer des conclusions sur les lésions nerveuses. Par exemple, il est possible de répondre à la question de savoir si les fibres nerveuses fines ou épaisses sont touchées ou si la lésion se situe dans le système nerveux central ou périphérique.

Comment évaluer les résultats ?

Le DFNS met à disposition une base de données pour une évaluation aussi bonne que possible des profils QST, notamment en ce qui concerne une éventuelle thérapie ciblée qui tienne compte des mécanismes spécifiques de la douleur. Celle-ci contient actuellement des données anonymisées sur un peu plus de 3000 patients et plus de 600 volontaires sains. La comparaison entre les données des patients et des sujets fournit des valeurs normales pour chaque point QST, en fonction de l’âge et du sexe. Les réponses aux stimuli peuvent ainsi être classées comme des déficiences ou des hyperfonctions pathologiques. Un fonctionnement insuffisant indique une lésion du système somatosensoriel, un fonctionnement excessif indique une allodynie et une hyperalgésie. Les résultats sont systématisés à l’aide de la classification LoGa (Lo = “loss”, c’est-à-dire perte/symptôme négatif ; Ga = “gain”, c’est-à-dire augmentation/symptôme positif). Le code numérique supplémentaire de 0 à 3 permet de relever les symptômes thermiques (1) et mécaniques (2) ou leurs combinaisons (3). Le résultat d’une hypoesthésie thermique (L1) combinée à une allodynie mécanique (G2) serait donc classé comme L1G2.

La base de données permet également de classer les patients présentant des profils de sensibilité similaires en groupes pour lesquels des thérapies spécifiques peuvent être recherchées.

Douleurs au dos

Jusqu’à présent, il existe des valeurs normalisées de la QST en fonction de l’âge et du sexe pour les zones du visage, du pied et de la main. Dans une étude récente [1], l’objectif était d’établir également des valeurs de référence au niveau du dos. Les modifications typiques de la sensibilité chez les patients souffrant de névralgie post-zostérienne devraient ainsi être décrites.

Méthode : des profils QST du dos ont été réalisés sur 162 sujets en bonne santé. Les profils sensoriels des autres régions se situaient dans la fourchette normale.

Résultats : Le QST a montré une sensibilité plus faible du haut du dos par rapport à la main, et une sensibilité plus élevée du bas du dos par rapport au pied. Cependant, aucune différence systématique n’a été observée entre les deux zones du dos.

L’âge a joué un rôle significatif dans la plupart des paramètres, tandis que le sexe n’a joué un rôle que dans la mesure où le seuil de douleur sous pression était significativement plus bas chez les femmes que chez les hommes. Pour le seuil de douleur au froid, les intervalles de confiance dépassaient généralement les “safety cutoffs”, c’est pourquoi seules des valeurs de référence relatives (différence gauche-droite, différence main-dos) étaient utilisables. Les sujets ont été les plus sensibles à la douleur à la pression.

Exemple d’utilisation pour la névralgie post-zostérienne

Grâce aux données obtenues, il est désormais possible de classer les hypersensibilités, les douleurs et les paresthésies du dos en valeurs dans et hors de la norme.

Dans la deuxième partie de l’étude, les nouvelles valeurs normatives ont été testées directement dans la pratique pour voir si elles pouvaient être utilisées. Les valeurs ont été comparées aux données QST de plus de 70 patients souffrant de névralgie post-zostérienne. Cette affection affecte généralement le dos. Il est intéressant de noter que l’analyse a permis d’identifier des schémas de sensibilité différents de ceux observés dans les neuropathies d’autres causes : Par rapport aux nouvelles valeurs de référence obtenues, les patients présentaient des déficits thermiques et tactiles et une allodynie dynamique et mécanique, le plus souvent sans seuil de douleur mécanique réduit.

Les nouvelles données ou valeurs normales permettront à l’avenir d’analyser avec précision les modifications de la sensibilité des maladies douloureuses du dos les plus diverses (post-thoracotomie, douleurs dorsales chroniques), ce qui, dans le meilleur des cas, pourra également être utilisé pour la thérapie.

Littérature :

- Pfau DB, et al : Test sensoriel quantitatif dans le Réseau allemand de recherche sur la douleur neuropathique (DFNS) : données de référence pour le tronc et l’application chez les patients souffrant de névralgie post-herpétique chronique. Pain 2014 May ; 155(5) : 1002-1015.