Souvent, une douleur typique ou la présence de sang dans les urines indiquent la présence d’un calcul. Les causes possibles sont multiples. Des techniques d’imagerie telles que l’échographie ou la tomodensitométrie peuvent être utilisées pour détecter les calculs vésicaux ou urétraux.

Les concrétions de la vessie peuvent provenir en partie des reins. Le lieu d’origine primaire est la vessie elle-même, en particulier en cas de troubles de la miction [1]. Les hommes sont plus souvent touchés que les femmes.

Dans les pays en développement, la malnutrition est une cause fréquente de formation primaire de calculs urinaires [2]. La déshydratation favorise la formation de calculs. Dans les pays occidentaux, les calculs urinaires secondaires sont les plus fréquents et représentent environ 5% de l’ensemble des urolithiases. L’stase urinaire, les infections urinaires récurrentes, les corps étrangers et la muqueuse intestinale dans l’appareil urinaire sont des facteurs de risque pour la formation de concrétions. L’hyperplasie bénigne de la prostate (HBP) ou les troubles mictionnels neurogènes avec formation d’urine résiduelle sont les causes les plus fréquentes de formation de la cystolithiase, avec environ 75%. Les infections urinaires et les cathétérismes permanents peuvent provoquer des calculs vésicaux. Par exemple, les patients souffrant de lésions de la moelle épinière et de cathétérisme permanent ont un risque 9 fois plus élevé de formation de concrétions dans la vessie [4,5].

La symptomatologie de la cystolithiase se caractérise également, en cas de cystite souvent récidivante, par une dysurie, une algurie, une pollakiurie et un jet urinaire interrompu ou une rétention urinaire. Les petites concrétions peuvent être asymptomatiques. Les coliques et l’hématurie sont typiques des calculs de grande taille [3]. Des nausées et des vomissements peuvent accompagner la douleur.

Sans autre prophylaxie, les récidives de lithiase sont fréquentes. Les aliments contenant de l’acide oxalique doivent être évités. Il est utile de boire beaucoup et de faire de l’exercice.

Les possibilités thérapeutiques sont, comme pour la néphrolithiase, l’ESWL, la lithotripsie percutanée ou la sectio alta, en fonction de la taille et du nombre de calculs. L’évacuation spontanée de petites concrétions est possible [1]. S’il existe des preuves d’une urosepsie consécutive à la cystolithiase, le traitement chirurgical est le traitement de première ligne.

La détection radiologique des calculs vésicaux est rendue difficile par leur superposition avec l’air et le contenu de l’intestin.

A l’échographie, les concrétions vésicales présentent un reflet clair. Lorsque la vessie est complètement remplie, il est également possible de détecter de petites concrétions [5]. Selon la taille de la pierre, une ombre sonore dorsale est alors également visible. La mobilité des calculs peut être vérifiée en déplaçant le patient.

La tomographie assistée par ordinateur permet de détecter très facilement les concrétions calcifiées et de déterminer leur taille avec précision.

La détection concrète peut poser des problèmes en imagerie par résonance magnétique. Les petites concrétions calcifiées peuvent être masquées en l’absence de signal, les plus grosses peuvent être délimitées. Le contraste élevé des tissus mous permet de visualiser les modifications inflammatoires concomitantes de la paroi vésicale.

Études de cas

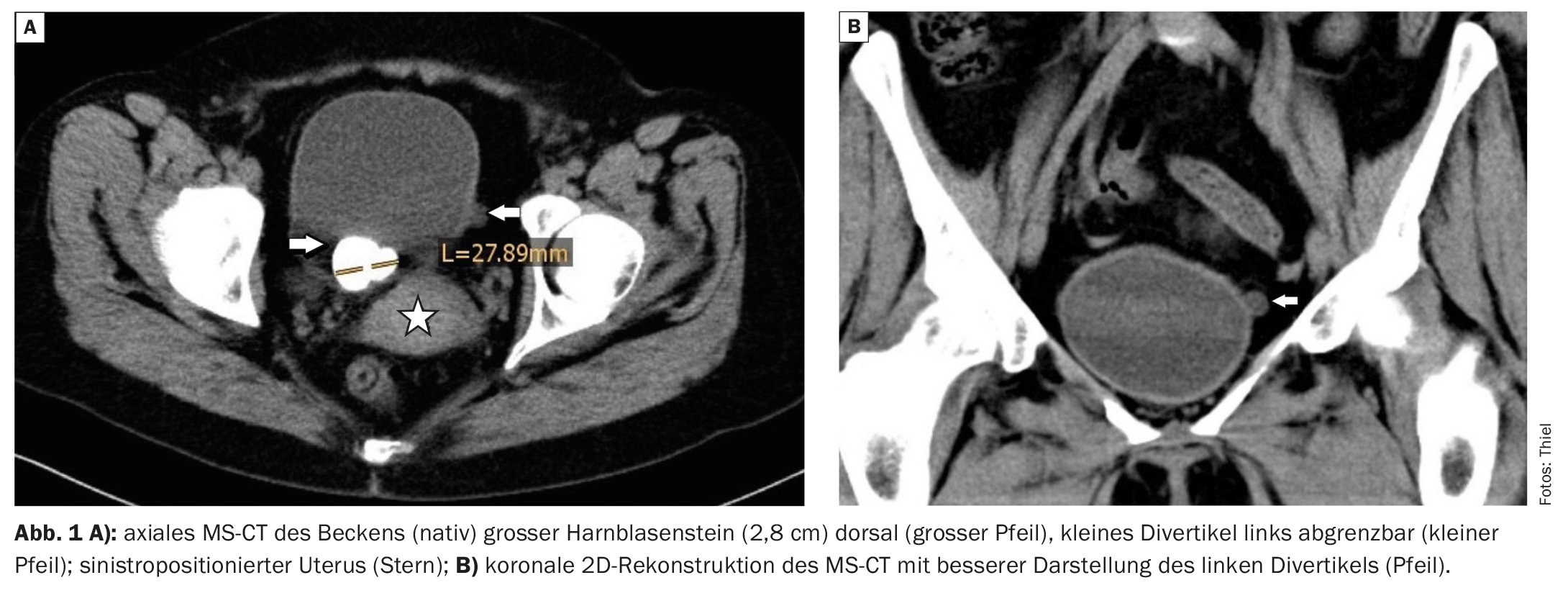

Dans l’étude de cas 1 (figures 1A à C), une patiente de 47 ans se plaint de douleurs persistantes en urinant et de troubles de la miction. Occasionnellement, il y avait également une algurie. Le scanner a révélé une grosse masse calcifiée de la vessie ainsi que des diverticules des deux côtés.

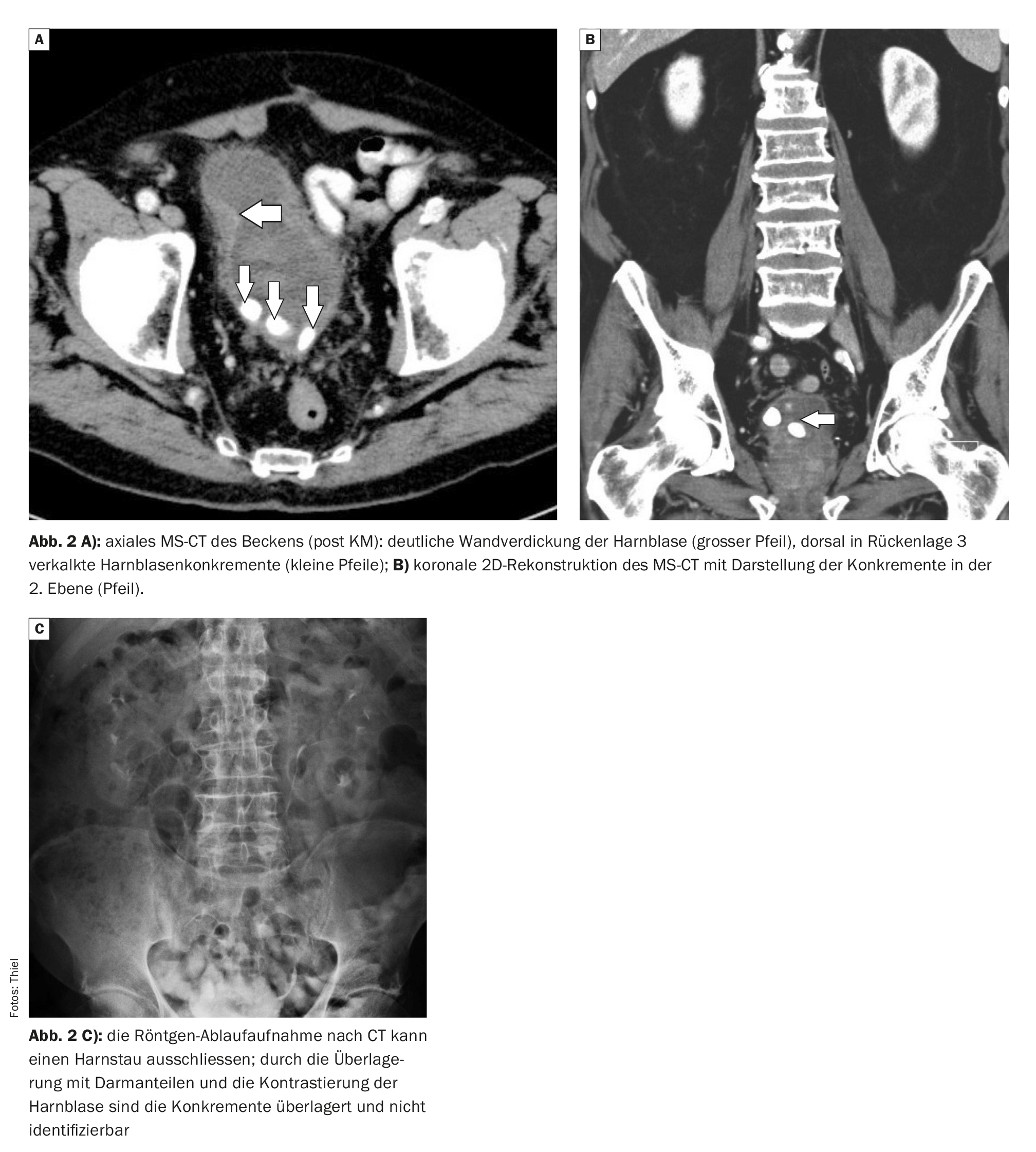

Le cas 2 (figures 2A et B) montre un épaississement circulaire de la paroi de la vessie chez un patient de 84 ans présentant une hypertrophie prostatique importante (6 cm de diamètre), qui peut être soit d’origine inflammatoire, soit la conséquence d’une hypertrophie musculaire réactive de la paroi vésicale en cas de troubles de la miction. La tomodensitométrie a révélé trois concrétions intravésicales calcifiées, principalement secondaires à l’obstruction de la vessie.

Messages Take-Home

- Les calculs urinaires sont plus fréquents chez les hommes que chez les femmes.

- On distingue l’origine primaire et l’origine secondaire des concrétions intravésicales.

- Les petits calculs vésicaux peuvent être asymptomatiques, mais les plus gros peuvent provoquer des troubles importants avec des douleurs, des troubles mictionnels, voire une rétention urinaire et une urosepsie.

- Selon la taille des calculs et le tableau clinique, des traitements ESWL, mini-invasifs et chirurgicaux peuvent être nécessaires.

- La détection par imagerie se fait principalement par échographie ou par tomographie informatisée.

Littérature :

- Seitz KH, et al. : Sonographie clinique et diagnostic différentiel échographique. 2008. DOI : 10.1055/b-0034-80159

- Manski D : Calculs de la vessie : causes, diagnostic et traitement, www.urologielehrbuch.de/harnblasensteine.html,(dernière consultation 23.10.2023)

- Matzik S : Calculs de la vessie : causes, symptômes, traitement.

www.netdoktor.de/krankheiten/blasensteine,(dernier appel 23.10.2023) - Schwartz BF, Stoller ML : Le calcul vésical. Urol Clin Noth Am 2000 ; 27 : 333-346.

- Becht EW, Hutschenreiter G, Klose K (éd.) : Urologische Diagnostik mit bildgenden Verfahren. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York : 1988 : pp. 123.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2023 ; 18(11) : 50-51

Photo de couverture : Nevit Dilmen, Wikipedia