Outre une alimentation riche en fibres et l’influence sur le comportement de défécation, il existe plusieurs options de traitement médicamenteux. En interne, les préparations combinées de diosmine et d’hespéridine contenant des flavonoïdes se sont révélées efficaces. Les anti-hémorroïdaires à usage périanal ou rectal sont utilisés pour soulager les symptômes. D’autres méthodes non chirurgicales sont la sclérose et la ligature d’élastiques.

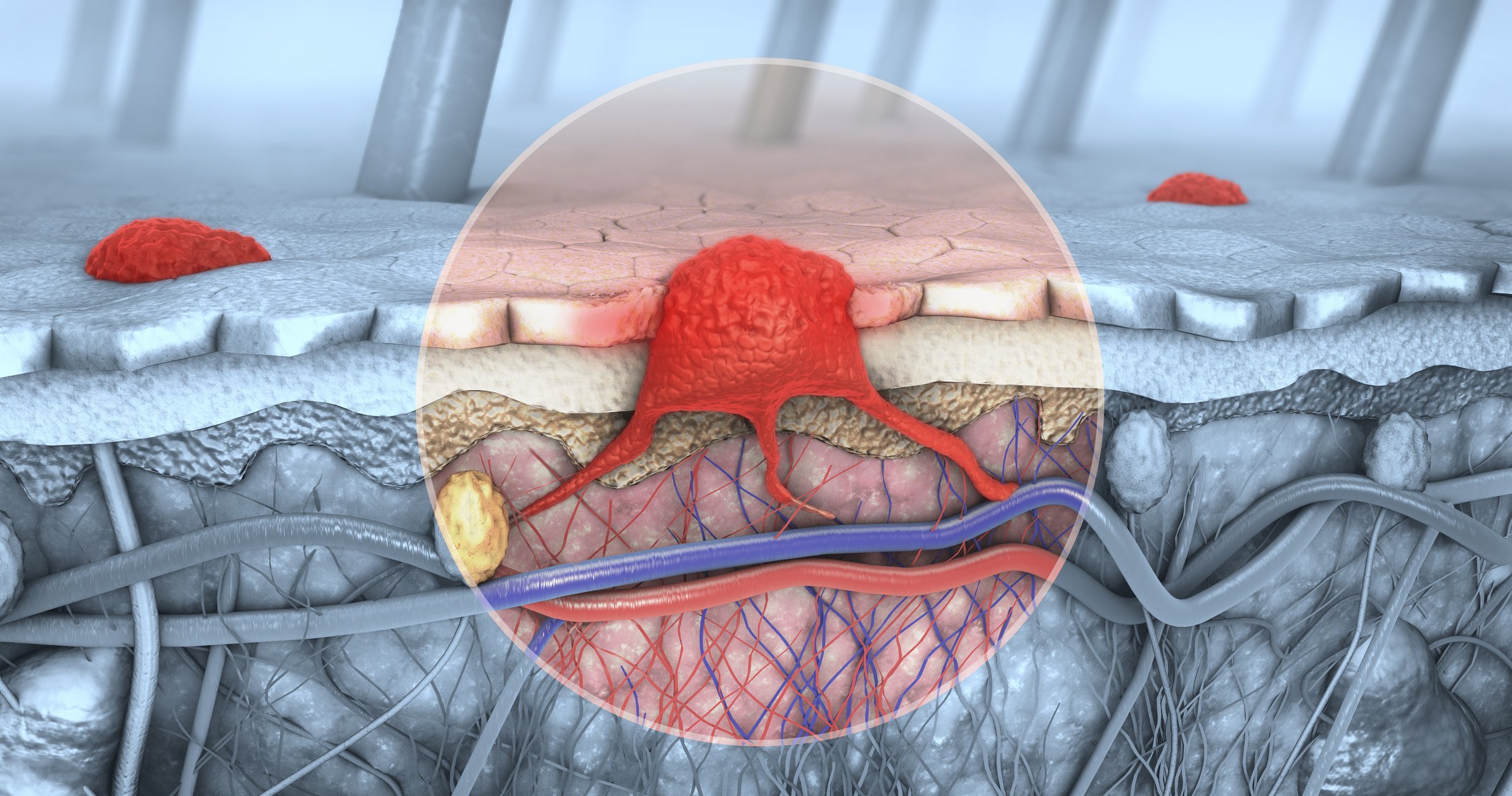

La maladie hémorroïdaire est l’une des cinq affections proctologiques les plus fréquentes dans les pays hautement industrialisés [1]. Le plexus hémorroïdal supérieur ou corps caverneux droit est un coussinet vasculaire spongieux qui joue un rôle important en tant que partie de l’organe de continence en ce qui concerne l’étanchéité fine de l’anus. On parle de maladie hémorroïdaire en cas d’hypertrophie des bourrelets vasculaires artérioveineux à l’origine des symptômes. On estime que jusqu’à 70% des adultes seront touchés par des hémorroïdes symptomatiques à un moment ou à un autre de leur vie [2]. Les symptômes les plus courants sont les saignements périanaux, le gonflement périanal ou le prolapsus, ainsi que les démangeaisons, les suintements ou les brûlures. Pour le diagnostic, les examens proctologiques de base permettent d’atteindre l’objectif. Dans la plupart des cas, un traitement conservateur est suffisant pour les hémorroïdes de bas grade, mais une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour les hémorroïdes de haut grade. La nouvelle directive S3 publiée l’année dernière sous l’égide de la Société allemande de coloproctologie, en collaboration avec d’autres sociétés spécialisées d’Allemagne, de Suisse et d’Autriche, contient des recommandations fondées sur des preuves concernant des aspects centraux de la prise en charge de la maladie hémorroïdaire [2].

Vérifier impérativement les saignements périanaux

En fonction de l’augmentation de la taille et de l’étendue de la protubérance dans le canal anal ou devant l’anus, on distingue 4 catégories de protubérances. Les transitions entre les stades sont fluides. (Aperçu 1). Le principal symptôme de la maladie hémorroïdaire est le saignement périnéal, qui nécessite un examen, car la couleur du sang et l’intensité du saignement ne permettent pas de tirer des conclusions définitives. Les douleurs ne font pas partie des symptômes typiques des hémorroïdes hypertrophiées, mais sont dues par exemple à des fissures ou des thromboses concomitantes. L’évaluation la plus fiable est garantie par un examen proctologique de base comprenant l’anamnèse, l’inspection, la palpation et la proctoscopie [4]. Il est déconseillé d’évaluer le stade hémorroïdaire au cours d’une coloscopie. Le stade est déterminant pour le choix du traitement, une intervention chirurgicale est rarement nécessaire. En cas d’hémorroïdes de bas grade (grade 1 ou 2), il n’est pas rare d’observer une rémission spontanée totale ou partielle [5]. Les hémorroïdes peuvent être traitées par des médicaments ou par des médicaments à base de plantes, mais, surtout à des stades plus avancés, la maladie hémorroïdaire entraîne souvent une progression des symptômes si elle n’est pas traitée. Les objectifs thérapeutiques sont, entre autres, la réduction des récidives ou des douleurs résiduelles, la prévention des complications, la réduction de la douleur, l’amélioration de la qualité de vie et la satisfaction du patient [6].

Diosmine/hespéridine efficace contre les troubles hémorroïdaires aigus

Pour le traitement de base, l’alimentation, le comportement en matière de défécation et la régulation des selles semblent jouer un rôle. Il est recommandé d’attirer l’attention des patients sur les avantages d’une alimentation riche en fibres ou d’une régulation appropriée des selles (Plantago ovata, psyllium) [2]. Outre un changement de régime alimentaire, une correction du comportement de défécation, en évitant de pousser et en prolongeant les séances, s’est avérée bénéfique.

Parmi les mesures médicamenteuses , les flavonoïdes comptent parmi les substances orales les plus utilisées. Selon la ligne directrice, Diosmin/Hespéridine peut être utilisé en cas de troubles hémorroïdaires aigus et en postopératoire. Daflon® 500 mg est un mélange de flavonoïdes composé de diosmine et d’hespéridine, auquel on attribue une triple action sur le système de retour veineux. Premièrement, il induit une augmentation de la tonicité au niveau des veines et des veinules, ce qui permet de lutter contre la congestion. Deuxièmement, au niveau du système lymphatique, le drainage lymphatique est stimulé en améliorant l’activité lymphogénique. Troisièmement, au niveau de la microcirculation, la résistance des capillaires est augmentée et la perméabilité des capillaires est normalisée. Dans une revue Cochrane publiée en 2012, une analyse de 24 études randomisées contrôlées a révélé des effets positifs sur la maladie hémorroïdaire de bas grade et les douleurs postopératoires [7]. En ce qui concerne les mélanges de flavonoïdes hydroxylés, la ligne directrice mentionne les rutosides et les ß-hydroxyéthylrutosides, qui sont disponibles sous forme de préparation combinée (Oxerutin : Venoruton® 500 mg) ou de substance unique.

Pour les “hémorroïdes” à usage périanal ou rectal est un autre groupe de substances qui contient les principes actifs les plus divers et qui sert en premier lieu au traitement symptomatique d’éventuels troubles associés (p. ex. modifications inflammatoires ou œdémateuses) en cas de maladie hémorroïdaire [8]. Les formes d’administration disponibles sont les pommades, les crèmes, les suppositoires et les tampons anaux (suppositoires avec doublure), qui sont appliqués par voie périanale ou rectale selon la présentation. Les principes actifs correspondants sont soit des anesthésiques locaux (par ex. la lidocaïne), soit des anti-inflammatoires (par ex. les corticostéroïdes) [9]. La pommade à appliquer localement ou par voie rectale (Procto-Glyvenol®) est composée d’un flavonoïde (tribenoside) et d’un anesthésique local (lidocaïne) et est jugée utile dans une revue de la littérature par Lorenc en cas de maladie hémorroïdaire de bas grade [10].

Sclérose et ligature de l’élastique comme mesures complémentaires

Le principe de fonctionnement de toutes les thérapies interventionnelles est de scléroser ou de ligaturer le vaisseau affluent aussi près que possible de la lésion et/ou d’éliminer les tissus excédentaires en évitant une cicatrisation étendue [1]. Les effets thérapeutiques de la sclérose reposent sur l’induction d’une fibrose, ce qui entraîne la fixation et la stabilisation des volumes hémorroïdaires au-dessus de la linea dentata. Les effets secondaires les plus fréquents sont des complications urologiques telles que la prostatite, l’hématurie et la rétention urinaire [11]. La sclérose suprahémorroïdaire (thérapie par injection ou sclérose) consiste à injecter par voie para-vasculaire, à l’aide d’un proctoscope, une solution de phénol associée à une substance porteuse d’huile d’amande ou d’arachide comme agent sclérosant dans la zone des artères alimentant les bourrelets hémorroïdaires ou les artères afférentes. Dans le cas de la sclérose intrahémorroïdaire, le produit sclérosant est également injecté goutte à goutte à l’aide d’une seringue au-dessus de la linea dentata, sous la muqueuse, directement dans les bourrelets hémorroïdaires, à l’aide d’un proctoscope. Aujourd’hui, on utilise le plus souvent des solutions de polidocanol (p. ex. Aethoxysklerol® 3%) ou des solutions alcooliques de polidocanol plus concentrées [12] (aperçu 2). Comme les tissus situés au-dessus de la linea dentata ne disposent pas de terminaisons nerveuses libres, les injections sont en principe indolores.

La ligature des bandes élastiques permet d’obtenir des résultats à court terme similaires à ceux d’une opération, surtout en cas d’hémorroïdes de 2e-3e degré [2] (Aperçu 3). Dans cette procédure, le tissu aspiré est étranglé à l’aide d’un petit anneau en caoutchouc à l’aide d’un appareil de ligature spécial (de nos jours, les ligatures endoscopiques sont également possibles). Quelques jours plus tard, les tissus morts tombent et la plaie restante cicatrise et se rétrécit. La procédure permet de réduire l’excès de tissu hémorroïdal et de repositionner l’anode disloquée. Les principales complications mentionnées sont la douleur et les saignements. L’infiltration locale d’anesthésiques locaux peut être utilisée pour prévenir les douleurs post-interventionnelles après ligature de l’élastique. Pour les hémorroïdes du 2e degré, la ligature des bandes élastiques est considérée comme le traitement de choix. Cette technique peut également être utilisée pour les hémorroïdes du 1er et du 3e degré.

Théorie du “sliding anal lining”.

Bien que les crises hémorroïdaires soient fréquentes, leur étiopathogénie n’a pas encore été suffisamment prouvée scientifiquement. Les données sur les différentes causes possibles et les modifications pathogéniques sont controversées [2]. L’implication étiopathogénique des facteurs suivants est discutée : fistules artério-veineuses ou hypervascularisation ; modifications du sphincter anal ou des pressions intra-anales ; modifications cellulaires ; modifications dégénératives, inflammatoires et/ou métaboliques des fibres de collagène et des fibres élastiques ; grossesse ; facteurs génétiques. Certaines études ont examiné les facteurs liés à l’alimentation, à l’IMC ou à la consommation d’alcool. La théorie la plus largement acceptée aujourd’hui pour expliquer le développement de la maladie hémorroïdaire est celle d’un déplacement progressif du plexus hémorroïdaire vers la partie distale (théorie du “sliding anal lining” selon Thomson) [3], qui a remplacé l’ancienne hypothèse selon laquelle les hémorroïdes ont la même pathogenèse que les varices. Selon la théorie du “sliding anal lining”, les hémorroïdes sont la conséquence d’une désintégration des composants musculaires et élastiques qui entraînent un déplacement pathologique et une augmentation de la taille du corps caverneux droit en direction du canal anal vers la partie distale [3].

Littérature :

- Antje Lechleiter A, Studer P, Brügger L : En soi, ne nécessite pas de traitement ! Hémorroïdes – où en sommes-nous aujourd’hui ? Swiss Med Forum. 2019;19(4748):766.

- Joos AK, et al. : S3-Leitlinie – Hémorrhoidalleiden. AWMF 2019, www.awmf.org

- Thomson WH : The nature of haemorrhoids. Br J Surg 1975 ; 62(7) : 542-552.

- Oberhofer E : Première ligne directrice S3 sur la maladie hémorroïdaire. Dans la grande majorité des cas, un traitement conservateur suffit ! dermatologie de près volume 35, pages 58-59(2019)

- Jensen SL, et al : The natural history of symptomatic haemorrhoids. Int J Colorectal Dis 1989 ; 4(1) : 41-44.

- Jongen J, Kahlke V : Quality indicators in the treatment of hemorrhoids. Le Chirurgien 2019 ; 90 ; 264-269.

- Perera N, et al : Phlébotoniques pour les hémorroïdes. Cochrane Database Syst Rev 2012 ; 8 : CD004322.

- Wienert V : Pharmacothérapie proctologique. coloproctologie 2002 ; 24 : 318

- Wienert V : Externes de base pour les préparations proctologiques. Colo-Proctology 2003 ; 25(1) : 39-41.

- Lorenc Z, Gokce O : Tribenoside et lidocaïne dans le traitement local des hémorroïdes : un aperçu des preuves cliniques. Eur Rev Med Pharmacol Sci 2016 ; 20(12) : 2742-2751.

- Al-Ghnaniem R, Leather AJ, Rennie JA : Enquête sur les méthodes de traitement des hémorroïdes et les complications de la sclérothérapie par injection. Ann R Coll Surg Engl 2001 ; 83(5) : 325-328.

- ABDA (ed.) : Nouvelle ordonnance Formularium 5.8. : Solution sclérosante à l’éthanol 600-polidocanol 10%. Eschborn : GoviVerlag 2012.

PRATIQUE DU MÉDECIN DE FAMILLE 2020 ; 15(10) : 24-25