La recherche intensive sur la sclérose en plaques (SEP) a permis de mettre au point différentes options de traitement en fonction de la forme et de la gravité de la maladie. Jusqu’à présent, la science s’est concentrée sur l’efficacité et la sécurité dans l’utilisation à long terme. Entre-temps, l’accent est de plus en plus mis sur la situation de vie individuelle, en particulier celle des patientes. La grossesse et la sclérose en plaques ne s’excluent plus mutuellement.

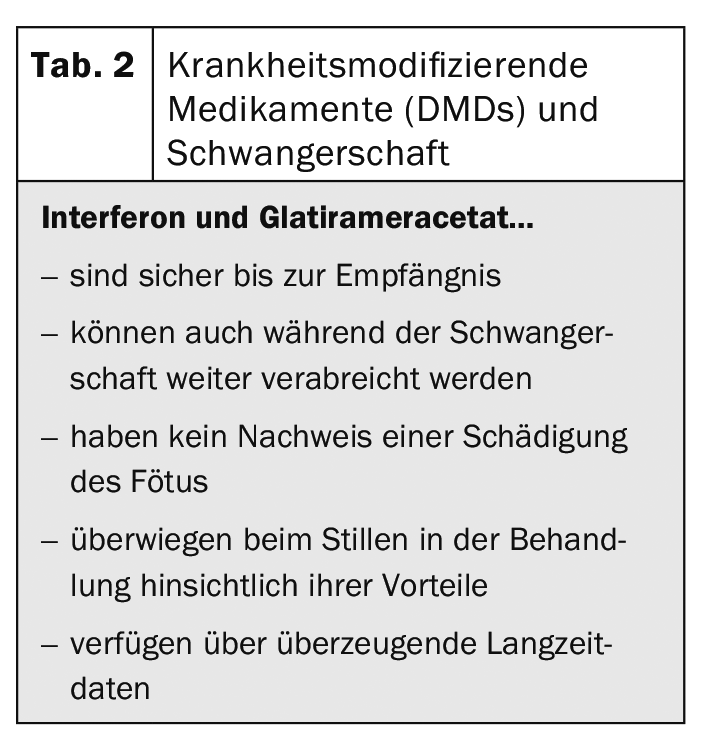

Cette maladie inflammatoire et dégénérative du système nerveux central touche principalement les femmes, avec un ratio de 3 pour 1. Et celles-ci sont principalement en âge de procréer au moment du diagnostic. Un traitement à vie est nécessaire pour enrayer la progression de la maladie. La SEP ne limite pas seulement le travail et la vie sociale, mais aussi la planification familiale, comme l’a expliqué le Dr Letizia Leocani, Milan (IT). En effet, la grossesse a une grande influence sur la maladie. Il en résulte de nombreuses questions auxquelles il convient de répondre (tab. 1).

Le fait que l’enfant hérite ou non de la maladie dépend de plusieurs facteurs. En principe, la SEP résulte d’une interaction entre la génétique et des facteurs environnementaux. La fréquence familiale est d’environ 15%. Si un seul des parents est atteint, le risque que l’enfant soit également atteint de SEP est de 2%, alors que si les deux parents sont atteints, ce risque atteint 20%. Mais la grossesse exerce également une grande influence sur la mère et sa maladie. Alors que le taux de poussée est réduit de 70% au troisième trimestre, il augmente considérablement après l’accouchement. Ce n’est qu’au bout d’un an qu’elle retrouve son niveau d’avant la grossesse. Cela est principalement dû à l’augmentation de la production hormonale d’œstrogènes, de progestérone et de prolactine, à la réduction des gènes pro-inflammatoires et au passage de Th1 à Th2. C’est pourquoi l’experte plaide pour la planification d’une grossesse – idéalement uniquement chez les personnes atteintes d’une maladie stable – afin de pouvoir accompagner les patientes de manière optimale.

Poursuivre ou interrompre le traitement, telle est la question.

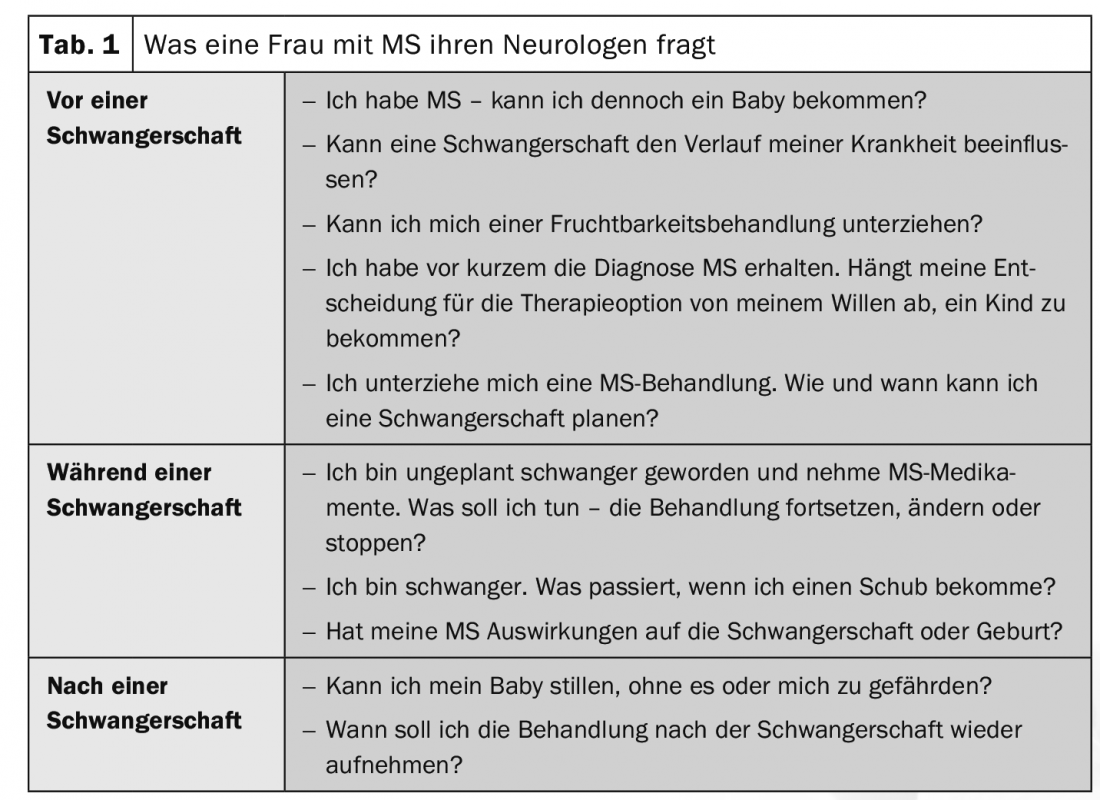

Les immunothérapies établies comme les interférons ou l’acétate de glatiramère disposent de données convaincantes à long terme et d’un bon profil bénéfice/risque. En cas de grossesse, il faut garder à l’esprit le risque pour le bébé (naissance prématurée, poids, taille, mauvais développement) en cas de poursuite du traitement et le risque pour la mère (réactivation de la maladie, accumulation du handicap) en cas d’arrêt du traitement. Il existe aujourd’hui de nombreuses données sur la gestion du traitement pendant la grossesse. Pour l’interféron bêta, par exemple, il a été démontré que le risque relatif d’anomalies congénitales était de 0,51 par rapport aux autres traitements de la SEP. Comme les interférons sont de grosses molécules, ils ne passent pas dans le lait maternel, donc rien ne s’oppose à l’allaitement. La contre-indication “grossesse” a donc pu être supprimée de l’information professionnelle pour les interférons (tab. 2). On peut donc discuter individuellement avec la patiente pour savoir si le traitement doit être poursuivi pendant la grossesse, conclut l’experte.

Source : EAN Virtual Congress 2020

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2020 ; 18(4) : 32 (publié le 30.6.20, ahead of print)