Un traitement local symptomatique adéquat permet de favoriser au mieux la cicatrisation. En outre, il est possible d’obtenir une réduction des risques de complications et une amélioration de la qualité de vie. Le schéma de traitement M.O.I.S.T., basé sur le concept T.I.M.E, est aujourd’hui considéré comme le standard de la thérapie locale moderne. Une attention particulière est accordée au rétablissement de l’équilibre en oxygène et à l’utilisation d’agents thérapeutiques spécifiques pour les plaies qui guérissent mal.

Une plaie chronique est un symptôme de plusieurs maladies sous-jacentes. Les ulcères du pied diabétique, les escarres ou les ulcères de jambe sont les plus fréquents. Parallèlement au traitement des maladies sous-jacentes, une thérapie locale symptomatique orientée vers les phases de la cicatrisation est essentielle. Il faut notamment tenir compte du statut infectieux, des quantités d’exsudat, mais aussi des souhaits individuels des patients. L’un des principaux objectifs du traitement est de transformer le microenvironnement de la plaie chronique en un milieu favorable au processus de guérison. Les éléments du traitement local des plaies, regroupés sous l’acronyme “M.O.I.S.T.”, sont une évolution du concept T.I.M.E., publié pour la première fois il y a une vingtaine d’années et largement utilisé au niveau international. Joachim Dissemond, Clinique de dermatologie, de vénérologie et d’allergologie, Clinique universitaire d’Essen (D) [1,2].

L’essentiel en bref

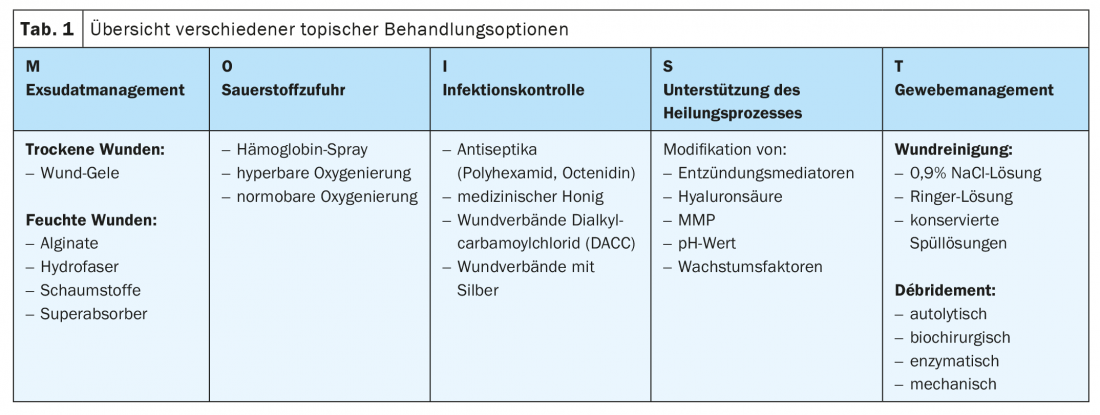

Les facteurs du concept T.I.M.E décrits par T (“Tissue”, tissu/fond de la plaie), I (“Infection”, infection) et M (“Moisture”, exsudat) sont toujours d’actualité et importants. La lettre ‘E’ décrivait à l’origine “l’épiderme” et plus tard le bord de la plaie (“Edge”). Comme de nombreuses nouveautés sont apparues au cours de la dernière décennie, une extension a été réalisée pour inclure d’autres composants. Avec O (“Oxygen Balance”) et S (“Support”), le concept M.O.I.S.T prend en compte deux nouveaux aspects thérapeutiques modernes (tableau 1) [2,3]. Voici un aperçu de chacun de ces facteurs :

M – Moisture Balance (gestion de l’exsudat) : Un équilibre optimal de l’humidité est considéré depuis des années comme le gold standard pour le traitement des plaies chroniques. Le milieu de la plaie ne doit être ni trop humide ni trop sec. Pour les plaies sèches, il est possible de les humidifier avec des hydrogels. L’utilisation de superabsorbants s’est avérée efficace pour les plaies présentant des quantités importantes d’exsudats.

O – Oxygen Balance (équilibre de l’oxygène) : L’hypoxie joue un rôle crucial dans la physiopathologie des plaies chroniques. Si des mesures telles que la revascularisation et la thérapie de compression ne suffisent pas, il est possible de recourir à des options de traitement qui rétablissent l’équilibre en oxygène. Pour cela, il existe des pansements, des sprays d’hémoglobine ainsi que d’autres méthodes.

I – Infection Control (contrôle des infections) : Le contrôle des infections regroupe toutes les stratégies antimicrobiennes. L’indication d’une antibiothérapie systémique se limite généralement aux infections systémiques. Pour la prophylaxie des infections, l’éradication des germes multirésistants ou le traitement d’infections locales, on utilise des antiseptiques comme le polihexanide, l’octénidine ou des pansements contenant par exemple de l’argent.

S – Support (soutien du processus de cicatrisation) : Si les mesures utilisées jusqu’à présent pour la cicatrisation des plaies ne suffisent pas, il est possible d’utiliser temporairement des produits thérapeutiques spécifiques pour les plaies qui interviennent activement dans le processus de cicatrisation perturbé. Il s’agit par exemple de la modulation des métalloprotéinases matricielles (MMP), du ph ou des facteurs de croissance.

T – Tissue Management (gestion des tissus) : Ce terme regroupe toutes les mesures de conditionnement des plaies (par ex. à l’aide de produits pour plaies, de biochirurgie ou d’outils physiques tels que la pression négative, l’électricité, le plasma ou les ultrasons). En fonction de la méthode utilisée, le débridement, le nettoyage de la plaie, la granulation ou la réépithélialisation peuvent être pris en charge.

Les étapes du traitement doivent être adaptées à chaque phase. La première étape consiste à nettoyer et débrider la plaie, puis à stimuler la croissance du tissu de granulation et à favoriser l’épithélisation [4]. Le traitement par compression occupe une place importante dans le traitement/la prévention des récidives, en particulier pour les plaies chroniques des membres inférieurs et les œdèmes [5].

|

L’oxygène est essentiel pour le processus de cicatrisation des plaies chroniques La plupart des plaies sont caractérisées par un manque d’oxygène, également appelé hypoxie. Cela entraîne souvent un net ralentissement de la cicatrisation [14]. L’European Wound Management Association (EMWA) a également souligné la nécessité de l’oxygénation pour la cicatrisation des plaies dans un document sur l’oxygénothérapie (“Use of oxygen therapies in wound healing”) [12]. O2 est essentiel pour le processus de cicatrisation des plaies en ce qui concerne la formation de nouveaux vaisseaux et tissus conjonctifs [12]. L’oxygénation de la plaie est d’autant plus compromise chez les patients souffrant de plaies chroniques que des maladies sous-jacentes telles que le diabète ou l’insuffisance veineuse chronique s’accompagnent d’une diminution de la circulation sanguine. |

Traitements spécifiques des plaies comme MMP & co.

Selon le professeur Dissemond, il s’agit de produits très innovants avec des niveaux de preuve différents. Il est donc difficile à l’heure actuelle de recommander clairement une indication pour une procédure donnée. Mais pour les plaies qui guérissent mal, il vaut la peine d’envisager ces méthodes à titre d’essai, a-t-il ajouté. Outre les métalloprotéinases matricielles (MMP), les médiateurs de l’inflammation (inhibiteurs du TNF-α, β-glucane), les facteurs de croissance (PDGF-BB, TGF-β), l’acide hyaluronique et le chitosan font partie de l’arsenal à cet égard. La méthode la plus connue est l’inhibition de la MMP – par exemple par le sucrose octasulfate [6]. Dans une étude publiée en 2018 dans le Lancet, des patients souffrant d’ulcères du pied diabétique ont montré un taux de fermeture des plaies significativement plus élevé avec des pansements contenant du sucrose octasulfate par rapport à un groupe témoin avec des pansements sans cette substance [2,7]. L’étude a porté sur 240 patients diabétiques adultes présentant un ulcère du pied diabétique non infectieux (>1 cm2, grade IC ou IIC*). Les participants à l’étude ont été randomisés pour recevoir un traitement local avec ou sans sucrose octasulfate (n=126, n=114). Après une période de 20 semaines, 60 patients (48%) du groupe sucrose octasulfate et 34 patients (30%) du groupe témoin ont présenté une fermeture de la plaie (odds ratio ajusté 2,60, IC 95% 1,43-4,73 ; p=0,002).

* Catégorisation selon le système de classification des plaies de l’Université du Texas (UT) pour les ulcères du pied

|

Soins intégrés : documentation standardisée sur les plaies de la SAfW En 2020, l’Association suisse pour le traitement des plaies (ASSP) a publié une documentation systématique sur les soins des plaies en vue du projet de dossier électronique du patient [13]. Celle-ci doit contribuer à l’amélioration de la qualité des soins intégrés des plaies et des études scientifiques. Les 7 paramètres, auxquels 27 variables sont associées, sont les suivants : Données de base du patient, Anamnèse de la plaie, Statut de la plaie, Autres diagnostics liés à la plaie, Traitement et Rapports des patients ou résultats du rapport des patients (PROMs). La “Recommandation relative à la documentation standardisée” peut être téléchargée gratuitement sur le site Internet de l’ASSP. |

Équilibre en oxygène : favoriser l’apport d’O2

La cicatrisation d’une plaie s’accompagne d’une augmentation de la demande en oxygène [11,13] (encadré). Il existe plusieurs approches innovantes pour améliorer l’apport d’oxygène aux patients souffrant de plaies chroniques qui guérissent mal, comme le transport de l’oxygène dans les plaies par des transporteurs d’O2 [2,8]. Un spray d’hémoglobine peut, selon Strohal et al. pour le traitement des plaies chroniques telles que les ulcères du pied diabétique, les plaies chirurgicales cicatrisant secondairement, les ulcères de jambe, les brûlures jusqu’au degré IIb et les escarres [9,10]. Une autre méthode est la thérapie par légère surpression d’oxygène. L’application se limite à la zone de la plaie et à son environnement. En effet, un concentrateur d’oxygène génère de l’oxygène pur à partir de l’air et le délivre à la plaie par surpression dans un brassard placé sur la zone de la plaie [9]. Une autre méthode mentionnée est la thérapie par gazage continu à l’oxygène sans pression positive. Le principe d’action consiste en un flux continu d’oxygène pur sur la surface de la plaie, sans pression supplémentaire. L’O2 est généré à partir de l’air circulant et humidifié avant d’être délivré directement à la surface de la plaie via un diffuseur. Le diffuseur d’oxygène est souvent associé à un pansement étanche à l’O2 afin de favoriser davantage le processus de cicatrisation. Selon l’association Iniitative Chronische Wunden e.V. 2016, elle est particulièrement adaptée aux ulcères du pied diabétique, aux ulcères de jambe, aux plaies traumatiques et aux blessures postopératoires avec troubles de la cicatrisation [9,11].

Congrès : Congrès sur les plaies de Nuremberg

Littérature :

- Protz K, Timm JH : Moderne Wundversorgung, 9e édition, 2019, Urban & Fischer Verlag/Elsevier.

- Dissemond J : Traitement moderne des plaies selon le concept MOIST. Prof Dr. med. Joachim Dissemond, Congrès sur les plaies de Nuremberg, 02-03.12.2021

- Initiative Chronische Wunden e.V. : normes/définitions, www.icwunden.de/wundwissen/standardsdefinitionen/m, (dernière consultation 04.01.2022)

- Dabiri G, Damstetter E, Phillips T : Adv Wound Care (New Rochelle) 2016 ; 5(1) : 32-41.

- Dissemond J : Gestion moderne des plaies chroniques, Le dermatologue, numéro 8/2021, 20.07.2021.

- Dissemond J, et al : Sucrose octasulfate – Preuves dans le traitement des plaies chroniques. Dermatologue 2020 ; 71 : 791-801.

- Edmonds M, et al. : Sucrose octasulfate dressing versus control dressing in patients with neuroischaemic diabetic foot ulcers (Explorer) : an international, multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet Diabetes Endocrinol 2018 ; 6 : 186-196.

- Gottrup F, et al : Utilisation des thérapies à l’oxygène dans la cicatrisation des plaies. Journal of wound care 2017 ; 26(Sup5) : S1-s43

- Mayr C : L’importance de l’oxygène dans la plaie, 2017, wundmanagement-tirol.at, (dernière consultation 04.01.2022)

- Strohal R, et al. : Consensus d’experts sur les aspects pratiques du traitement des plaies avec un spray d’hémoglobine. Gestion des plaies 5/2016, 276-284.

- Initiative Plaies chroniques : Manque d’oxygène et plaies chroniques. Guide d’information. Quedlinburg : 2016.

- EMWA : Negative pressure wound therapy, Journal of Wound Care 2017, 26(5), https:// ewma.org (dernière consultation 04.01.2022)

- Société Suisse pour le Traitement des Plaies (SSPT) : Recommandations pour une documentation standardisée. Société faîtière SAfW 10/2020, www.safw.ch/images/safw/dokumente/Standard_Wunddoku_Schweiz.pdf (dernier appel 04.01.2022)

- Gemeinsamer Bundesausschuss, www.g-ba.de/downloads/40-268-4943/2018-04-19_AM-RL_Abschnitt%20P_Verbandmittel_ZD.pdf (dernière consultation 04.01.2022)

- Dissemond J : M.O.I.S.T. – un concept pour le traitement local des plaies chroniques. Lettre clinique. JDDG 2017 ; 15(4) : 443-445.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2022 ; 32(1) : 34-36