Lors de la réunion annuelle de la Société suisse de neurologie fin octobre 2014, une session était consacrée aux encéphalites. Bien que ces maladies aiguës mettant en jeu le pronostic vital soient plutôt rares, les différentes étiologies et thérapies représentent un énorme défi. L’encéphalite anti-NMDAR, qui est due à une réaction auto-immune contre les récepteurs NMDA, est de plus en plus souvent diagnostiquée.

(ee) Le Prof. Randolf Klingebiel, Neuroradiologie im Park, Zurich, a donné des informations sur les différents aspects de l’imagerie. Les encéphalites représentent un défi à plusieurs égards. Malgré des causes différentes, les patients se présentent souvent avec une symptomatologie clinique similaire et, sous immunosuppression, les symptômes et l’évolution sont souvent atypiques. Même avec un traitement, la létalité est élevée : elle est de 15-20% pour l’encéphalite à méningocoque et même de 20-30% pour l’encéphalite à herpès simplex. Les complications possibles sont nombreuses (hernie, ischémie, etc.) et il est indispensable de les traiter le plus tôt possible (<3 heures).

La symptomatologie clinique détermine l’imagerie

La pertinence de l’imagerie dépend de la présentation clinique. Dans la forme méningée, qui se caractérise par de la fièvre, des maux de tête, des vomissements et une raideur de la nuque (pas de perte de conscience), le traitement est commencé immédiatement après le prélèvement d’échantillons de sang et de liquide céphalorachidien, l’imagerie n’étant réalisée qu’ensuite. Dans la forme encéphalitique (troubles de la conscience, modification du comportement, déficits neurologiques focaux tels que des convulsions ou des déficits des nerfs crâniens), l’imagerie est réalisée après le premier examen clinique, et ce n’est qu’ensuite que sont effectués les prélèvements de sang et de liquide céphalorachidien, ainsi que le traitement empirique.

Lors de l’admission à l’hôpital, une imagerie d’urgence est demandée dans deux situations :

- En cas de symptômes d’encéphalite – un scanner est généralement suffisant.

- Si un LCR purulent a déjà été prélevé : Il faut exclure les sources d’infection telles que la sinusite, qui peuvent être abordées chirurgicalement.

Au cours de l’évolution, une imagerie peut être nécessaire si des complications surviennent, si la réponse au traitement doit être contrôlée ou si des changements structurels doivent être documentés.

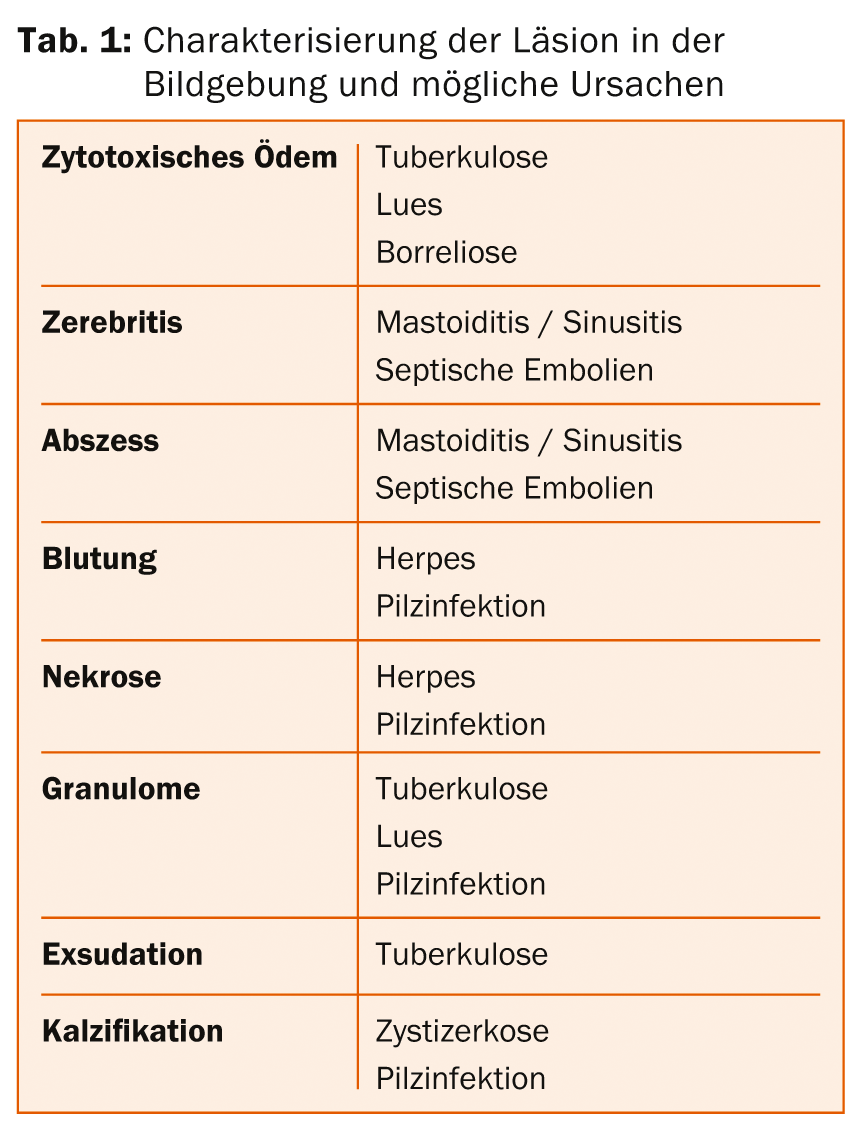

Le scanner et l’IRM sont les principaux outils d’imagerie disponibles, mais l’échographie et l’angiographie peuvent également être utilisées pour répondre à des questions spécifiques. En IRM, la pondération joue un rôle important, car certaines structures ne peuvent être visualisées qu’avec le type d’imagerie correspondant, par exemple les micro-abcès, la distinction entre œdème vasogénique et cytotoxique ou l’étendue exacte d’un empyème. En revanche, le scanner est bien adapté au diagnostic d’une augmentation de la pression intracrânienne ainsi qu’à la visualisation du crâne, de la base du crâne et du médio-facial (par ex. sinusite/mastoïdite), des vaisseaux et de la vascularisation, des calcifications et des hémorragies. Le caractère d’une lésion intracrânienne donne souvent déjà des indications sur sa cause (tableau 1).

Encéphalite auto-immune

La “nouvelle” maladie, l’encéphalite anti-NMDAR, a été présentée par Josep Dalmau, MD, PhD, Université de Barcelone (Espagne) et Université de Pennsylvanie (États-Unis). Chez 50% des patients atteints d’encéphalite, l’étiologie reste inconnue. On peut supposer qu’une partie de ces patients souffrent d’une encéphalite anti-NMDAR, dans laquelle des anticorps sont produits contre le récepteur N-méthyl-D-aspartate (NMDA) dans l’hippocampe. La maladie n’a été décrite pour la première fois qu’en 2007. Elle débute par des symptômes prodromiques tels que l’agitation, des épisodes psychotiques, la catatonie, des troubles de la mémoire, de la parole et de la motricité ou des convulsions, auxquels s’ajoutent au fil de l’évolution des troubles de la conscience, une hypoventilation et une dysautonomie. Les symptômes psychotiques sont souvent les premiers signes, et les patients sont d’abord traités dans des institutions psychiatriques jusqu’à ce que d’autres symptômes viennent s’y ajouter.

En général, les patients passent des semaines ou des mois intubés en soins intensifs, et lorsqu’ils se réveillent, les symptômes disparaissent au fur et à mesure de leur apparition. Ce qui est très exceptionnel, c’est que l’IRM reste discrète tout au long de la maladie. Une fois guéris, la plupart des patients sont totalement amnésiques pour la durée de la maladie, ce qui est “probablement une bénédiction” pour eux, selon les termes de l’intervenant. La récupération peut être longue, mais dans la plupart des cas, il y a une amélioration continue ; après 24 mois, environ 80% des patients ont un score de 0 (aucun symptôme) à 2 (légère atteinte) sur l’échelle de Rankin modifiée.

L’encéphalite anti-NMDAR touche principalement les femmes de moins de 40 ans, le pic de l’âge se situant entre 18 et 29 ans. Chez environ 50% des patientes de plus de 14 ans, il s’agit d’un syndrome paranéoplasique dû à un tératome non encore diagnostiqué. Plus la patiente est âgée, plus l’association avec un tératome est probable. Les rechutes sont plus fréquentes chez les patients sans tumeur et sans immunothérapie (corticostéroïdes, immunoglobulines intraveineuses, plasmaphérèse, rituximab, cyclophosphamide 9).

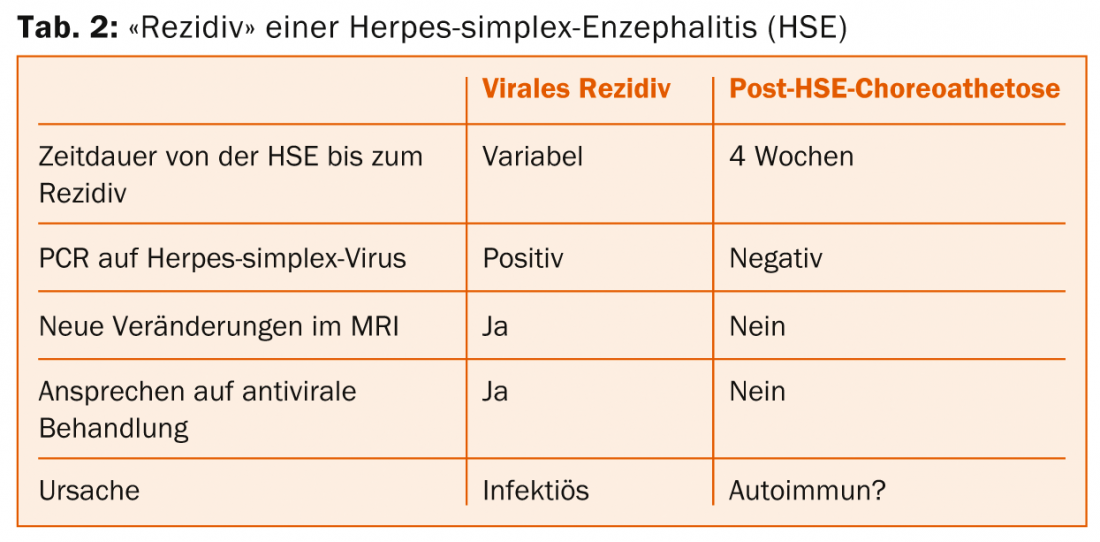

De nombreux autres syndromes ont été décrits, dans lesquels des anticorps sont produits contre des protéines de surface des neurones ou des protéines synaptiques. Les symptômes cliniques incluent l’encéphalite, les convulsions, la psychose et l’agitation, mais aussi des troubles gastro-intestinaux (diarrhée). La découverte de ces anticorps et de leurs effets a bouleversé les paradigmes du diagnostic et du traitement de diverses maladies neurologiques et psychiatriques. Par exemple, il existe des preuves que certaines “récidives” d’encéphalite à herpès simplex avec choréoathétose ne sont pas de véritables récidives, mais des encéphalites auto-immunes (tableau 2).

Source : Réunion annuelle conjointe 2014 de la Société suisse de médecine intensive et de la Société suisse de neurologie, 29-31 octobre 2014,

Interlaken

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2014 ; 12(6) : 42-43