Les fluctuations d’action sont un phénomène fréquent au cours de la maladie de Parkinson. Il en résulte des complications tardives telles que des phénomènes on-off ou des dyskinésies. Jusqu’à présent, il est impossible de les éviter, mais il est possible de les réduire.

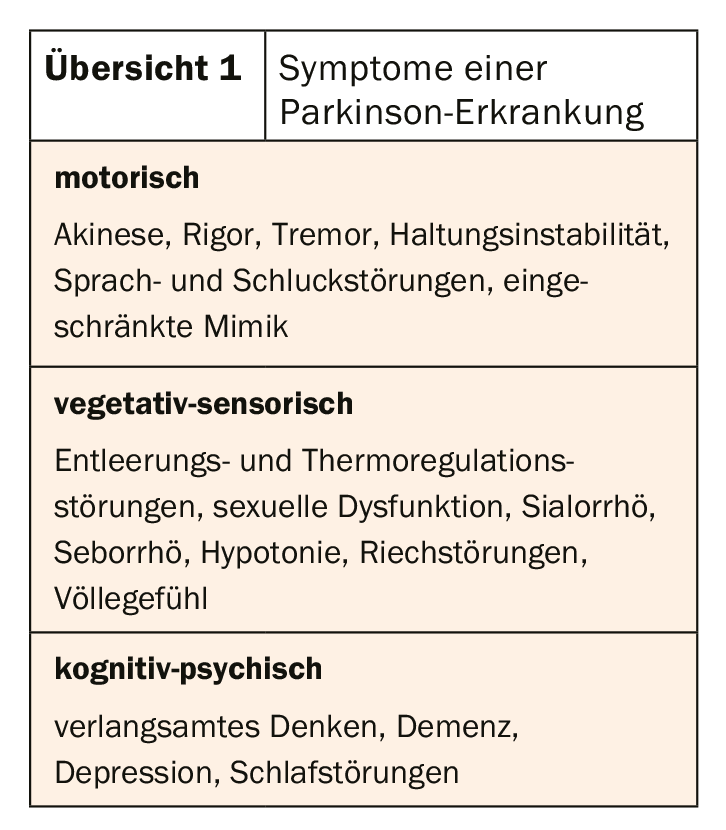

Des troubles complexes des neurotransmetteurs sont à l’origine de la maladie de Parkinson. Si, au début, la perte des neurones dopaminergiques est au premier plan, on sait aujourd’hui que d’autres neurones, comme les neurones cholinergiques, adrénergiques ou glutamatergiques, sont également touchés.

Il n’est donc pas surprenant que le traitement à la L-dopa soit efficace au début. Toutefois, des fluctuations peuvent se produire au fil du temps. En raison de la courte demi-vie de la L-Dopa, une stimulation continue des récepteurs cérébraux de la dopamine ne peut plus être garantie. En raison de la destruction progressive des neurones nigro-striataux dopaminergiques, la capacité de stockage de la dopamine au niveau striatal ne cesse de diminuer.

Tout ce qui ressemble à une fluctuation n’est pas forcément une

Dans un premier temps, il convient de vérifier s’il s’agit réellement de variations d’impact. Souvent, des parésies gastro-intestinales, des troubles de l’absorption dans le duodénum ou un manque d’adhérence sont également à l’origine des symptômes. Si tous les aspects du diagnostic différentiel peuvent être exclus, une optimisation du traitement est nécessaire pour réduire l’impact des fluctuations.

Prévenir l’apparition de complications motrices

Initialement, on a volontiers recours aux agonistes dopaminergiques, surtout chez les patients de moins de 65 ans et sans troubles psychoorganiques. Comme les agonistes dopaminergiques ont une demi-vie plus longue que la L-dopa, l’effet pulsatile est moindre. Néanmoins, les dyskinésies et les wearing-offs ne peuvent pas être évités à long terme. Des recherches sont donc actuellement menées sur de nouvelles substances ayant une affinité plus forte pour le récepteur de la dopamine D1.

Une autre possibilité d’adaptation du traitement est l’administration d’inhibiteurs de la catéchol-O-méthyltransférase (COMT). Grâce à elle, une autre voie de dégradation de la L-dopa via la O-méthylation est inhibée avant la barrière hémato-encéphalique. La biodisponibilité de la L-dopa et de la dopamine est ainsi augmentée. Les inhibiteurs de la COMT prolongent les temps on et réduisent les temps off, mais ils augmentent les dyskinésies et sont souvent associés à des diarrhées sévères et à une décoloration des urines.

En plus de la L-Dopa, des inhibiteurs de la monoamine oxydase B (MAO-B) peuvent être administrés. La dopamine est oxydée en DOPAC dans le cerveau par la monoamine oxydase-B, puis dégradée en acide homovanillique. Cela permet en outre de réduire l’activité glutamatergique excessive et donc l’apparition de dyskinésies.

Le syndrome de fin de vie de la L-Dopa sous contrôle

- De nombreux patients atteints de la maladie de Parkinson développent des fluctuations après des mois ou des années de traitement réussi à la lévodopa.

- L’une des principales causes est l’effet pulsatile du traitement dopaminergique.

- Il se caractérise par une alternance fréquente de bonnes et de mauvaises mobilités (phases on/off).

- Des dyskinésies induites par le traitement peuvent s’ajouter à l’inconfort.

- Les approches thérapeutiques visent à une stimulation dopaminergique aussi continue que possible.

- L’administration combinée de L-Dopa et d’agonistes dopaminergiques, d’inhibiteurs de la COMT ou d’inhibiteurs de la MAO-B s’est révélée efficace.

- Ce sont surtout les patients présentant de longues périodes d’arrêt et des dyskénisies qui bénéficient d’un double mécanisme d’action.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2019 ; 17(4) : 24