Diarrhée, douleurs abdominales, fièvre et perte de poids – des symptômes non spécifiques qui, ensemble, sont typiques de la maladie de Crohn. Mais attention : L’apparence peut aussi cacher une tuberculose intestinale. Un diagnostic précis est essentiel, car l’instauration d’un traitement immunosuppresseur en cas de suspicion de maladie de Crohn favorise la progression de la tuberculose.

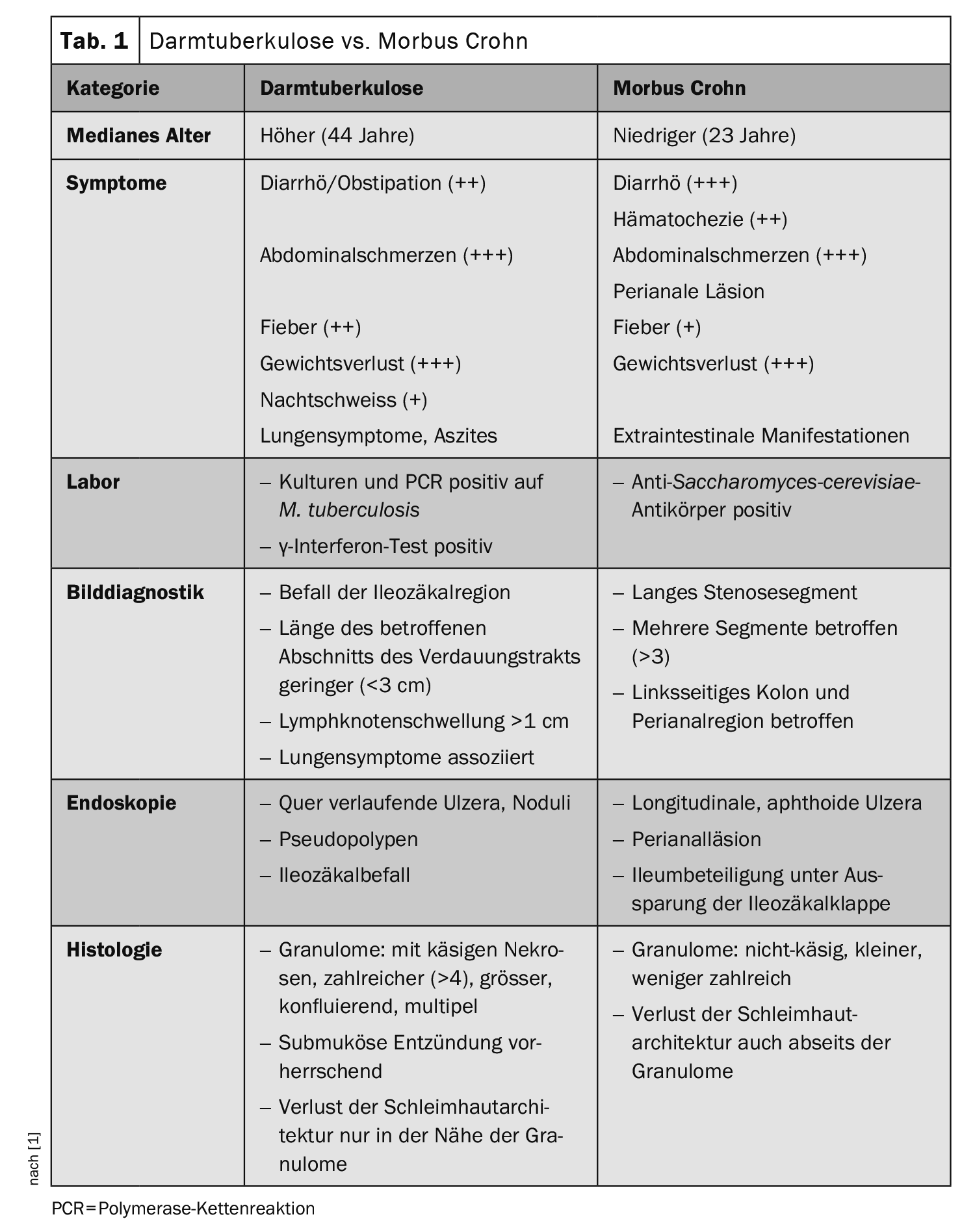

En Suisse, la tuberculose (Tbc) touche environ 550 personnes par an. L’incidence est de 6,5 cas pour 100 000 personnes, 77% des personnes touchées sont originaires de l’étranger. La majorité des cas concerne les poumons (environ 70%), mais en principe, tout organe peut être touché. La tuberculose intestinale est particulièrement difficile à diagnostiquer, car la symptomatologie suggère une confusion avec le DICS M. Crohn (tableau 1).

Pour illustrer ce point, Thomas Calixte, de médecine interne au CHUV à Lausanne, et ses collègues rapportent le cas d’un patient de 48 ans d’origine turque chez qui la maladie de Crohn avait été diagnostiquée depuis 2 mois [1]. Auparavant, l’homme avait présenté sur une période d’un an des diarrhées accompagnées d’asthénie, une perte de poids de 15 kg et des sueurs nocturnes. Une iléocoloscopie a montré deux ulcères à bords érythémateux de la muqueuse de l’iléon terminal et un ulcère dans le cæcum avec une muqueuse légèrement érythémateuse.

Une corticothérapie a été instaurée, suivie d’un traitement supplémentaire par azathioprine (après un test γ-interféron négatif). La toux et l’aggravation des symptômes B ont finalement conduit à un scanner thoracique, qui a révélé plusieurs cavernes dans le lobe supérieur gauche. Un test PCR de Mycobacterium tuberculosis dans les crachats s’est révélé positif et a confirmé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les symptômes digestifs n’ayant pas évolué avec les diarrhées, une tuberculose intestinale a été envisagée et confirmée par PCR pour M. tuberculosis dans les biopsies iléocæcales prélevées précédemment.

Le traitement immunosuppresseur a alors été arrêté, après quoi les symptômes pulmonaires et intestinaux se sont progressivement améliorés dans le cadre d’une quadrithérapie antituberculeuse.

La région iléo-caecale est la plus fréquemment touchée

La tuberculose intestinale résulte généralement de l’ingestion de crachats contaminés par M. tuberculosis en présence d’une tuberculose pulmonaire, écrivent les auteurs. Plus rarement, l’infestation se fait par voie hématogène ou lymphatique ou par infection de contact. La région iléo-caecale est la plus fréquemment touchée, avec 65% des cas. L’atteinte pulmonaire peut entraîner des symptômes respiratoires tels que toux, crachats sanglants ou dyspnée dans les formes avancées.

Selon les recommandations de la “World Gastroenterology Organisation” (WGO), le diagnostic de tuberculose intestinale peut être posé si l’un des quatre critères est présent :

- cultures de tissus positives pour M. tuberculosis (biopsie du côlon, ganglions lymphatiques)

- test PCR positif pour M. tuberculosis

- détection histologique de bâtonnets typiques résistants à l’acide et à l’alcool (doit être confirmée par un test PCR pour M. tuberculosis )

- détection histologique de granulomes caséeux (doit être confirmée par un test PCR pour M. tuberculosis ).

Diagnostic par test PCR

Selon les auteurs, les examens de laboratoire de routine ne sont pas spécifiques le test à l’interféron γ, utilisé principalement comme dépistage avant l’introduction d’une immunosuppression, peut fournir une indication du diagnostic en cas de résultat positif, mais ne permet pas à lui seul de conclure à une tuberculose active. Radiologiquement, c’est surtout l’atteinte de la région iléo-caecale, une petite longueur du segment du tube digestif atteint (<3 cm) und das Vorhandensein von Lymphknotenschwellungen>1 cm) qui peut orienter vers le diagnostic de tuberculose intestinale.

L’examen endoscopique peut également ne révéler que peu de caractéristiques spécifiques, mais il a l’avantage de permettre le prélèvement de biopsies pour un examen histopathologique. En histopathologie, le diagnostic de tuberculose intestinale peut être posé, selon l’OMS, par la mise en évidence de bâtonnets résistants à l’acide et à l’alcool ou d’un granulome caséeux (de préférence dans un biopsat iléocæcal). Il faut toutefois tenir compte de la faible sensibilité (68%) et du risque élevé de faux négatifs. Les auteurs évoquent donc la possibilité d’augmenter la sensibilité en répétant les prélèvements (au moins 8 à 10 biopsies).

La sensibilité de la détection par culture est également faible (10-35%). Un test PCR pour le complexe M. tuberculosis promet un plus grand succès en cas de suspicion de tuberculose. La sensibilité de la PCR sur les biopsies d’iléon peut atteindre 65% et la spécificité est très élevée (93-100%). Un test PCR négatif n’exclut donc pas la présence d’une tuberculose intestinale. Au niveau microscopique, la détection des bâtonnets résistants à l’acide et à l’alcool offre un test rapide et très spécifique (100%), mais avec une faible sensibilité (17,3-31%) selon les études. L’OMS recommande un test PCR pour le complexe M. tuberculosis en cas de suspicion de tuberculose.

Les médicaments répondent bien

Si la tuberculose intestinale n’est pas ou insuffisamment traitée, des complications telles que l’obstruction intestinale (24%) peuvent en résulter, associées à une augmentation de la morbidité et de la mortalité. Des perforations, des sténoses, des fistules intestinales et des hémorragies du tube digestif sont également décrites.

La réponse au traitement médicamenteux standard (2 mois de quadrithérapie avec rifampicine, isoniazide, éthambutol et pyrazinamide, puis 4 mois de bithérapie avec rifampicine et isoniazide) est considérée comme très bonne. Le risque d’une intervention chirurgicale non indiquée peut donc être réduit par un diagnostic correct, écrivent Calixte et ses collègues. Dans ce contexte, la surveillance des concentrations d’antituberculeux peut être utile pour limiter le risque de surdosage ou de sous-dosage, compte tenu de la possibilité de malabsorption liée à l’inflammation intestinale.

Littérature :

- Calixte T, Konascha A, von Garnier C, et al. : Tuberculose intestinale : La grande imitatrice. Swiss Medical Forum 2023 ; 23(44) : 1404-1407 ; doi : 10.4414/smf.2023.1265460377.

GASTROENTÉROLOGIE PRATIQUE 2024 ; 2(1) : 19-20

Image de couverture : Ce photomicrographe révèle Mycobactérium tuberculosis bactéries utilisant l’acid-fast Ziehl-Neelsen vernis; Magnifié 1000 X. Les stains acid-fast dépendent de la capacité des mycobactéries à retenir la teinture lorsqu’elles sont traitées avec de l’acide minéral ou une solution acido-alcoolique telle que les Ziehl-Neelsen, ou les stains Kinyoun qui sont des méthodes à la carbolfuchsine spécifiques aux M. tuberculosis.

Auteur : CDC/Dr. George P. Kubica (wikimedia)