Il dolore è uno dei sintomi più difficili da individuare. Molti altri segni della malattia, come i sintomi cutanei o la paralisi, sono visibili, palpabili e quindi oggettivabili. Nella valutazione del dolore, invece, dipendiamo interamente dalla descrizione della persona colpita, il sintomo rimane sempre soggettivo.

Il dolore è uno dei sintomi più difficili da individuare. Molti altri segni della malattia, come i sintomi cutanei o la paralisi, sono visibili, palpabili e quindi oggettivabili. Nella valutazione del dolore, invece, dipendiamo interamente dalla descrizione della persona colpita, il sintomo rimane sempre soggettivo.

Definizione

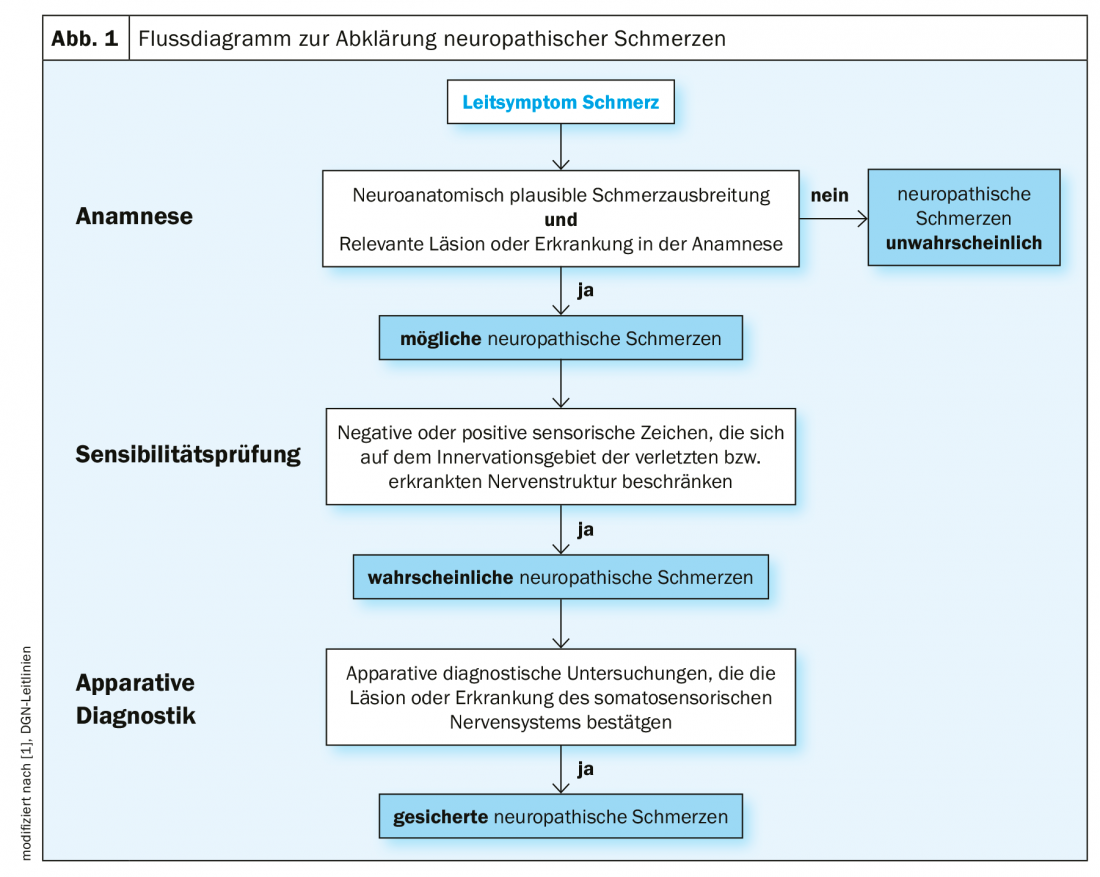

Il dolore neuropatico è definito come “dolore che si verifica come conseguenza diretta di un danno o di una lesione del sistema somatosensoriale” [1,2]. Questa definizione presuppone la prova di tale danno come condizione ineludibile per la diagnosi di “dolore neuropatico”. In altre parole, le informazioni fornite dal paziente non sono sufficienti per stabilire la diagnosi come confermata. A seconda dell’evidenza di tale danno, la classificazione viene fatta in dolore neuropatico certo, probabile, possibile e improbabile [3] (Fig. 1) . I danni rilevanti al sistema somatosensoriale possono essere rilevati utilizzando procedure di esame speciali, tra cui il test sensoriale quantitativo (QST).

Sfondo

L’esame QST è un’estensione standardizzata dei test di sensibilità neurologica e consente un’analisi completa della funzione del sistema nervoso somatosensoriale [4]. Viene condotto secondo il protocollo della Rete tedesca di ricerca sul dolore neuropatico (DFNS). Il QST integra altri metodi di misurazione neurologici ed elettrofisiologici esistenti, come la neurografia. Mentre quest’ultimo esamina la funzione delle fibre nervose più spesse, il QST registra anche la funzione delle fibre nervose sottili, poco o non mielinizzate. Sappiamo da studi post-mortem che la proporzione di fibre nervose di piccolo calibro nel sistema nervoso periferico è di circa l’80% [5,6].

Nervi sottili – grande effetto

Le fibre nervose sottili svolgono un ruolo particolarmente importante nelle malattie che sono associate alla riduzione della sensazione di calore, freddo o tatto, oltre che al dolore. Le terminazioni nervose libere si trovano nell’area della pelle, ricevono gli stimoli e li convertono in potenziali elettrici [7]. Le lesioni del sistema nervoso periferico o centrale sono spesso accompagnate da un aumento della sensibilità al dolore della pelle, “sintomi positivi” (segni positivi: iperalgesia e allodinia), e/o da una riduzione della percezione, “sintomi negativi” (segni negativi: ipoestesia, ipalgesia). Le parestesie aspecifiche con/senza dolore possono manifestarsi come sintomi iniziali di una malattia sistemica ancora latente nella chimica di laboratorio, come il diabete mellito. Questi sintomi caratterizzano i meccanismi neurobiologici coinvolti nello sviluppo del dolore neuropatico. Il QST consente di registrare lo stato funzionale di tutti i sistemi di fibre afferenti primarie che formano il sistema somatosensoriale [8]. Queste includono le fibre nervose Aβ, che sono densamente mielinizzate, hanno un diametro elevato e conducono rapidamente gli stimoli (propriocezione, tocco leggero) attraverso i tratti posteriori del midollo e il sistema lemniscale fino al talamo. Le fibre Aδ, poco mielinizzate, e le fibre C, non mielinizzate, conducono lentamente gli stimoli nocicettivi e termici al talamo attraverso i cordoni anteriori e il tratto spinotalamico. Mentre le fibre Aδ sono responsabili del primo dolore, che è brillante, acuto e facilmente localizzabile, le fibre C sono responsabili del secondo dolore, duraturo [9].

Una procedura standardizzata

Come già detto, l’esame QST viene eseguito secondo il protocollo standardizzato del German Neuropathic Pain Research Network (DFNS) [4]. La validità, l’affidabilità (affidabilità test-retest e interosservatore) e le possibilità di garanzia della qualità del metodo di misurazione sono state valutate nell’ambito di studi multicentrici su pazienti e soggetti sani ed è stato creato un database di valori normativi [10,11]. Per la mano, il piede, il viso e la schiena sono disponibili valori normativi legati all’età e al sesso [10,12]. Per convalidare il metodo QST, è stata creata una stazione di misurazione in cui vengono esaminati tutti i parametri QST. Questa stazione di misurazione viene utilizzata nei corsi di formazione QST per allenare l’esatta applicazione degli stimoli QST e contribuisce alla garanzia di qualità.

Principio di funzionamento

La batteria QST standardizzata del DFNS è composta da 7 test individuali in cui vengono registrati un totale di 13 parametri. I test vengono eseguiti esclusivamente sulla pelle e vengono esaminate un’area di prova e un’area di controllo speculare, in modo da poter stabilire un profilo sensoriale completo in un’ora [4]. Gli stimoli calibrati vengono applicati alla pelle per determinare la percezione, il dolore o le soglie di tolleranza al dolore. Ciò consente una registrazione completa della funzione di tutte le submodalità somatosensoriali nocicettive e non nocicettive (segno più – aumento della funzione [Hyperalgesie] o segno meno – [perdita della funzione, ipoestesia]). Sono disponibili istruzioni precise per lo sperimentatore con una formulazione standardizzata. Gli stessi stimoli di prova termici e meccanici calibrati vengono applicati sempre nella stessa sequenza di prova, iniziando con il test termico [4,13,14].

Test termici

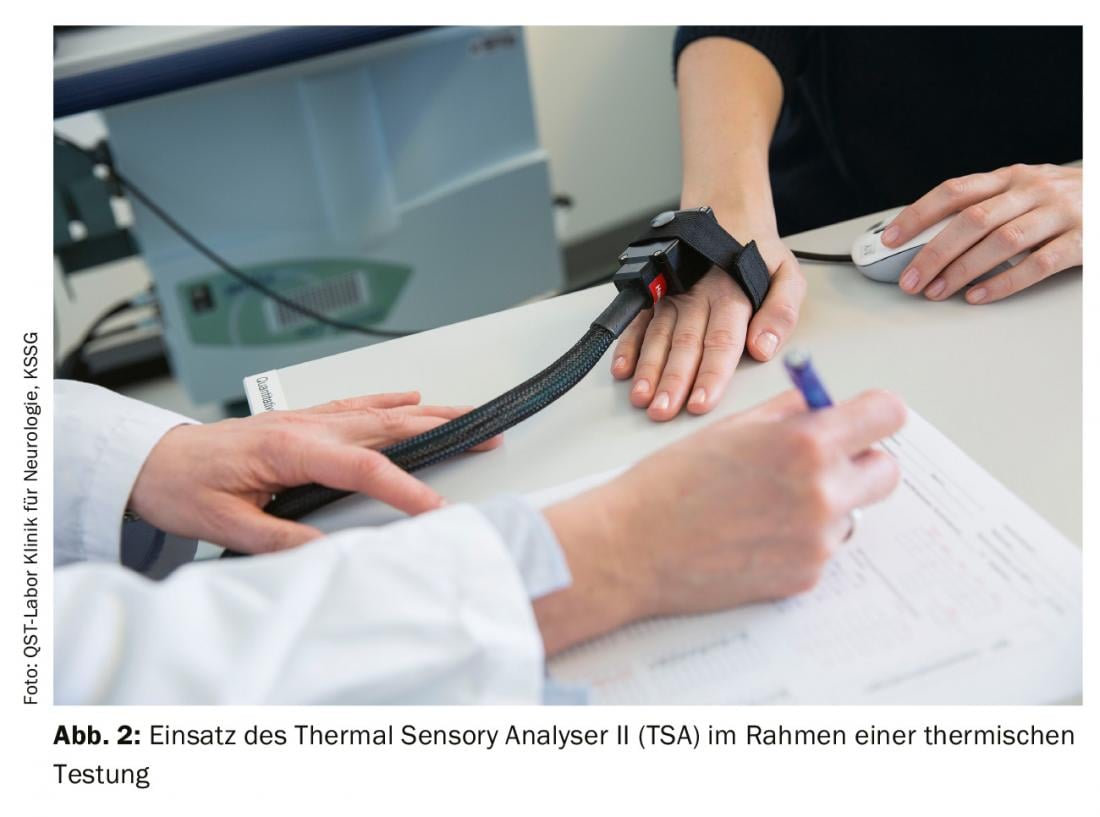

I test termici esaminano la funzionalità delle fibre Aδ sottili e poco mielinizzate e delle fibre C non mielinizzate, nonché dei loro sistemi di vie di comunicazione. Viene effettuata per mezzo di un termometro computerizzato (ad esempio Thermal Sensory Analyser II [TSA], fig. 2). Con l’aiuto di un termodo (elemento Peltier), gli stimoli termici controllati dal computer vengono applicati all’area della pelle e della mucosa corrispondente, iniziando con una temperatura di base di 32 °C e aumentando lentamente con intervalli di stimolo di 1 °C. Vengono determinate le soglie sensoriali per la sensazione di freddo (CDT), la sensazione di calore (WDT), il dolore indotto dal freddo (CPT), il dolore indotto dal calore (HPT), nonché la soglia di differenza termica (TSL) e se gli stimoli freddi vengono percepiti come caldi (sensazione di calore paradossale, PHS) [4].

Test meccanici

Le prove meccaniche consistono in diversi test individuali, che vengono eseguiti come segue.

Soglia di rilevamento meccanico (MDT): Questo viene fatto con una serie di filamenti di fibra di vetro standardizzati di diametri diversi e lunghezze variabili (filamenti von Frey) ( Fig. 3A). I filamenti vengono posizionati sempre nello stesso modo, fino a quando il filamento si piega a forma di S, per garantire un test preciso. Questo attiva i meccanorecettori a bassa soglia che mediano la percezione del tatto attraverso le fibre Aβ [4,14].

Soglia del dolore meccanico (MPT): A tale scopo si utilizzano stimolatori ad ago (PinPrick) (Fig. 3B) . Si tratta di aghi smussati con un’intensità di stimolazione fissa e una superficie circolare di contatto con la pelle. Questo attiva principalmente i nocicettori Aδ. La pelle non viene danneggiata durante il processo [4].

Funzioni stimolo-risposta: Le funzioni stimolo-risposta sono utilizzate per determinare la sensibilità al dolore meccanico (MPS) e per rilevare qualsiasi allodinia meccanica dinamica (DMA). Viene utilizzato un set composto dagli stimolatori ad ago precedentemente menzionati, un tampone di cotone, una spazzola morbida e del cotone idrofilo (Fig. 3C) [4].

Fenomeno del wind-up (WUR, rapporto di wind-up): Per questo si utilizzano gli stimolatori ad ago. Nell’area di test, la sensibilità della pelle a un singolo stimolo viene confrontata con quella a una serie di stimoli. Il quoziente di liquidazione è calcolato dal rapporto tra l’intensità del dolore (sulla scala analogica numerica: “0” nessun dolore, “100” il massimo dolore immaginabile) durante la serie di stimoli, diviso per l’intensità del dolore dopo i singoli stimoli [4]. Il wind-up rappresenta un fenomeno di somma temporale nel midollo spinale che si verifica in modo specifico nei neuroni ad ampio raggio dinamico (WDR) quando i loro input delle fibre C vengono stimolati più di una volta in 3 secondi [14]. La presenza di un WUR è sempre patologica e indica un aumento persistente del dolore.

Soglia di rilevamento delle vibrazioni (VDT): Questo viene determinato mediante un diapason calibrato (Rydel-Seiffer-Vibrationsgabel®) come nell’esame neurologico (Fig. 3C). Questo è l’unico test della batteria QST in cui viene determinata una “soglia di scomparsa” [4,14]. È mediata dalle fibre Aβ.

Soglia del dolore da pressione (PPT): Qui si determina la transizione della percezione della qualità della pressione in un’impressione sensoriale dolorosa [4]. A tale scopo si utilizza un algometro ( Fig. 3D).

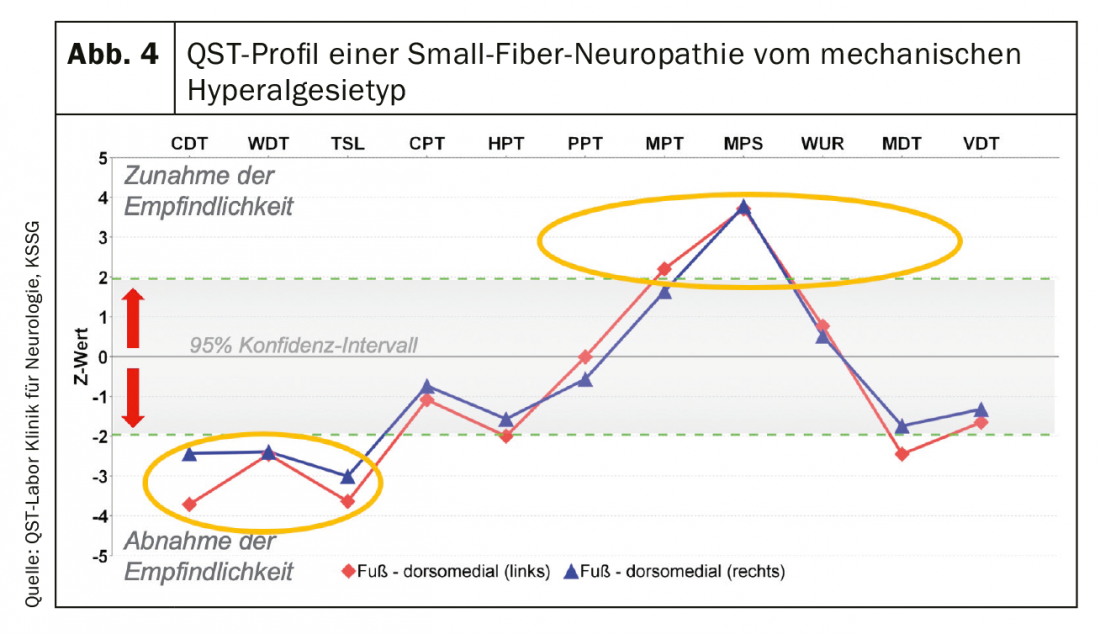

Valutazione dei dati

I parametri QST raccolti, prima di essere trasformati in una distribuzione normale, vengono trasformati logaritmicamente, tabulati e visualizzati graficamente. I valori vengono confrontati con quelli di un collettivo normativo specifico per età e sesso per la valutazione dei cambiamenti patologici. I valori al di fuori dell’intervallo di confidenza del 95% (± 1,96) sono considerati patologici [14]. I parametri non nocicettivi sono CDT, WDT, TSL, MDT, VDT [15].

Parametri QST

Rolke et al. sono riusciti a dimostrare in uno studio che il confronto intraindividuale dei parametri QST del lato destro e sinistro del corpo mostra un’elevata correlazione e quindi non c’è alcuna differenza tra i due lati del corpo in individui sani [16]. La dipendenza dall’età e la specificità di genere dei valori QST sono state dimostrate in diversi studi. Tra l’altro, c’è un aumento della percezione e della soglia del dolore con l’età [16,17].

QST – Forza e debolezza

Il QST è una procedura psicofisica e quindi dipende sempre dalla collaborazione attiva del paziente. Anche l’esperienza dell’esaminatore e i risultati giocano un ruolo fondamentale. Il QST non sostituisce l’esame clinico e la diagnosi non può essere fatta solo con il QST. Un punto di forza del QST è che si tratta di un esame non invasivo, senza effetti collaterali. Rispetto ad altri metodi per esaminare la funzione delle fibre nervose di piccolo calibro, con il QST è possibile registrare non solo i segni meno, ma anche i segni più.

Il QST non consente la localizzazione dell’altitudine o l’assegnazione eziologica di una lesione [4,18,19]. Un risultato QST può essere normale nonostante sia stata dimostrata una riduzione della densità delle fibre nervose intraepidermiche nella biopsia cutanea [18].

I dati sulla sensibilità e la specificità diagnostica nella diagnosi di neuropatia delle piccole fibre sono controversi [20]. In questo caso, a volte viene data la preferenza a procedure più oggettive, come l’esame morfometrico della pelle (biopsia cutanea per determinare la densità delle fibre nervose intraepidermiche) e l’innervazione corneale (microscopia confocale corneale, tra gli altri, per determinare la densità delle fibre nervose corneali). Entrambi i metodi si concentrano sulla morfologia delle fibre nervose di piccolo calibro, per cui i metodi si completano a vicenda. Bisogna tenere presente che un riscontro normale sia sul QST che sulla biopsia cutanea non esclude il dolore neuropatico e l’affezione delle piccole fibre più di quanto non provi l’uno o l’altro [19]. I risultati devono sempre essere valutati nel contesto generale dell’anamnesi e dell’esame clinico.

Dal sintomo al meccanismo

I cambiamenti fisiopatologici alla base dello sviluppo del dolore neuropatico di solito si verificano indipendentemente dall’eziologia del danno nervoso primario. Lo schema dei profili QST con la perdita di funzione e l’aumento della funzione consente di trarre conclusioni sui meccanismi sottostanti. Se uno stimolo nocivo persiste, porta a un’eccitazione permanente e quindi alla sensibilizzazione [21]. Si distinguono diversi meccanismi.

Deafferentazione: le prove di deafferentazione sensoriale si verificano quando c’è un danno a diversi tipi di fibre o ai sistemi di vie associate nel midollo spinale. Questo aumenta l’espressione dei canali del sodio sensibili alla tetrodotossina (ad esempio NaV1.3) [22]. Questo è espresso nel profilo QST dalla presenza di segni meno.

Sensibilizzazione periferica: è causata dal rilascio locale di mediatori infiammatori (tra cui istamina, bradichinina, prostaglandina, CGRP, sostanza P). La trasduzione del segnale e la sensibilizzazione avvengono attraverso il glutammato, la sostanza P, la neurochinina A, il CGRP, tra gli altri [9]. Nell’esame QST, la sensibilizzazione periferica è sospettata dalla presenza, ad esempio, di iperalgesia da calore [22].

Sensibilizzazione centrale: deriva da un aumento della risposta dei neuroni WDR centrali. Nella QST, si riscontrano iperalgesia meccanica agli stimoli dell’ago e allodinia meccanica dinamica [22].

Disturbo dell’inibizione endogena del dolore – disinibizione centrale: si verifica quando c’è evidenza di iperalgesia generalizzata. Ciò indica un fallimento dell’inibizione del dolore (interruzione dei modulatori centrali del dolore, sistema grigio periacqueduttale (PAG)-RVM (midollo ventromediale dorsale)), mentre l’iperalgesia localizzata indica una sensibilizzazione centrale [23].

Possibili applicazioni per il dolore neuropatico

Il QST può essere utilizzato nella diagnosi del dolore neuropatico di qualsiasi causa, soprattutto quando i metodi elettrofisiologici convenzionali non mostrano alcuna anomalia e/o si sospetta un’affezione delle fibre nervose di piccolo calibro o delle vie centrali associate.

Neuropatia a piccole fibre (SFN): non è ancora stato definito un gold standard nella diagnostica della SFN. La diagnosi viene fatta quando sono presenti almeno due risultati patologici dei seguenti esami (esame clinico, test funzionali e/o morfologia delle fibre nervose di piccolo calibro) [20,24]. Tra tutti i test funzionali speciali, il QST è la procedura meglio consolidata nella clinica. Un risultato tipico è mostrato nella figura 4 .

Neuropatia diabetica (DPN): una polineuropatia sensomotoria cronica simmetrica dipendente dalla lunghezza è tipica [19]. Circa il 25% di tutti i pazienti diabetici sviluppa una DPN dolorosa, che è associata più all’interruzione delle fibre nervose di piccolo calibro che alla disfunzione delle fibre nervose spesse [25,26].

Il QST viene utilizzato anche per il dolore facciale (dolore miofasciale DD: neuropatia/nevralgia del trigemino, sindrome della bocca che brucia) e nella regione della bocca [27], per le polineuropatie indotte dalla chemioterapia [28], per la nevralgia post-erpetica [12], per il dolore muscoloscheletrico [29] e come parametro del decorso post-operatorio [30]. I profili dei modelli delle sindromi di dolore neuropatico più comuni sono stati stabiliti in uno studio multicentrico [15].

Il QST viene utilizzato anche negli studi sulla fibromialgia e sulla patologia delle piccole fibre. È stato dimostrato che i risultati del QST e l’esame neurologico clinico differiscono tra i pazienti con sindrome fibromialgica (FMS) e i pazienti con SFN idiopatica [31]. La domanda “uovo e gallina” si pone con la fibromialgia. Non è chiaro se i meccanismi contribuiscano alla fisiopatologia della FMS o se siano conseguenze della FMS o delle sue comorbidità. La ricerca è necessaria per identificare i sottogruppi e sviluppare terapie specifiche per i sottogruppi.

Terapia basata sui meccanismi

Il concetto di terapia basata sul meccanismo si basa sul presupposto che i diversi sintomi del dolore neuropatico sono dovuti a diversi meccanismi biologici e richiedono una terapia specifica, che dovrebbe essere adattata con precisione alle esigenze del paziente [8]. Lo scopo dell’esame QST è quello di stabilire un modello del profilo del dolore, con l’aiuto del quale si possono trarre conclusioni sui probabili meccanismi fisiopatologici sottostanti e quindi si possono fare affermazioni sul concetto terapeutico del rispettivo paziente [15]. Finora non è stato possibile implementare questo concetto.

Una delle malattie più studiate per testare la fattibilità del concetto di terapia basata sul meccanismo è la neuropatia diabetica. I risultati sollevano più domande nuove che chiarimenti. Raputova et al. hanno scoperto che sia il profilo QST che la densità delle fibre nervose intraepidermiche non sono predittivi della comparsa del dolore nei pazienti con polineuropatia diabetica [32]. Nel frattempo, Segerdahl et al. dimostrano che i parametri QST differiscono nei pazienti con e senza dolore neuropatico [33]. I pazienti con neuropatia diabetica dolorosa e nocicettori irritabili geneticamente confermati a causa di una mutazione nel canale del sodio (NaV1.7) mostrano profili QST sensoriali meno evidenti rispetto a quelli senza mutazione, sollevando domande sul significato meccanicistico dei profili QST [34]. Il profilo QST non può essere utilizzato per dedurre il successo del trattamento (ad esempio, la risposta all’oxcarbazapina per il dolore neuropatico nel contesto della neuropatia diabetica) [35].

La speranza di utilizzare i profili QST per avvicinarsi al concetto di terapia basata sul meccanismo richiede ulteriori ricerche cliniche. Questa è la base per la prospettiva di poter offrire in futuro nuove opzioni terapeutiche ai pazienti che spesso sono significativamente e persistentemente compromessi. Non bisogna dimenticare che lo sviluppo del dolore neuropatico non si basa solo su cambiamenti biologici, ma ha anche aspetti psicosociali.

Messaggi da portare a casa

- Il test sensoriale quantitativo è un esame non invasivo standardizzato e formalizzato della funzione dell’intero sistema somatosensoriale, comprese le fibre nervose di piccolo calibro.

- Il test consente di rilevare i segni più e meno sensibili, a differenza dell’elettrofisiologia convenzionale (ad esempio, la neurografia), che si limita al deficit funzionale.

- Il QST è una procedura psicofisica che richiede la collaborazione del paziente.

Letteratura:

- Finnerup NB, et al: Dolore neuropatico: un sistema di classificazione aggiornato per la ricerca e la pratica clinica. Dolore 2016; 157(8): 1599-1606.

- Treede RD, et al: Dolore neuropatico: ridefinizione e sistema di classificazione per scopi clinici e di ricerca. Neurologia 2008; 70(18): 1630-1635.

- Schlereth T, et al: Diagnosi e terapia non interventistica del dolore neuropatico, linea guida S2k 2019; in: Società tedesca di neurologia (ed.), Linee guida per la diagnosi e la terapia in neurologia.

- Rolke R, et al: Test sensoriali quantitativi nel German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): protocollo standardizzato e valori di riferimento. Dolore 2006; 123: 231-243.

- Ahcan U, et al: Composizione delle fibre nervose del ramo cutaneo palmare del nervo mediano e implicazioni cliniche. Br J Plast Surg 2003 Dec; 56(8): 791-796.

- Hines AE, et al: Composizione del tipo di fibra dei rami articolari del nervo tibiale all’articolazione del ginocchio nell’uomo. Anat Rec 1996 Dic; 246(4): 573-578.

- Klinke, Pape, Kurtz, Silbernagl: Fisiologia, Thieme, 2009.

- Baron R, et al: Dolore e QST: “misurare ciò che è misurabile”. Pain 2009 Feb; 23(1): 5-6; doi: 10.1007/s00482-009-0775-8.

- Julius D, et al.: Meccanismi molecolari della nocicezione. Natura 2001 13 settembre; 413(6852): 203-210.

- Magerl W, et al: Dati di riferimento per i test sensoriali quantitativi (QST): stratificazione raffinata per l’età e un nuovo metodo per il confronto statistico dei dati di gruppo. Dolore 2010; 151: 598-605.

- Geber C, et al: Affidabilità test-retest e interosservatore dei test sensoriali quantitativi secondo il protocollo della Rete di Ricerca Tedesca sul Dolore Neuropatico (DFNS): uno studio multicentrico. Dolore 2011 Mar; 152(3): 548-556.

- Pfau DB, et al: Test sensoriali quantitativi nella Rete di Ricerca Tedesca sul Dolore Neuropatico (DFNS): dati di riferimento per il tronco e applicazione nei pazienti con nevralgia post-erpetica cronica. Pain 2014 May; 155(5): 1002-1015; doi: 10.1016/j.pain.2014.02.004. Pubblicato il 10 febbraio 2014.

- Gröne E, et al: L’ordine di prova dei test sensoriali quantitativi facilita l’iperalgesia meccanica nei volontari sani. J Pain 2012 Jan; 13(1): 73-80. doi: 10.1016

- Mücke M, et al: Test sensoriali quantitativi. Dolore 2014 Dic; 28(6): 635-646.

- Maier C, et al.: Test sensoriali quantitativi nel German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS): anomalie somatosensoriali in 1236 pazienti con diverse sindromi di dolore neuropatico. Dolore 2010 Sep; 150(3): 439-450.

- Rolke R: Test sensoriali quantitativi: diagnosi basata sui meccanismi delle sindromi dolorose croniche. Habilitationsschrift, autopubblicato a Mainz nel 2010.

- Dimova V, et al: Utilizzo di una batteria di test sensoriali quantitativi clinici standardizzati per giudicare la rilevanza clinica delle differenze sensoriali tra aree corporee adiacenti. Clin J Pain 2017 Jan; 33(1): 37-43.

- 18. Scherens A, et al: Le disestesie dolorose o indolori degli arti inferiori sono altamente predittive di neuropatia periferica: confronto tra diverse modalità diagnostiche. Eur J Pain 2009 Aug; 13(7): 711-718; doi: 10.1016.

- Krumova EK, et al: Dolore neuropatico: i test sensoriali quantitativi sono utili? Curr Diab Rep 2012 Aug; 12(4): 393-402; doi: 10.1007/s11892-012-0282-7.

- Devigili G, et al: I criteri diagnostici della neuropatia a piccole fibre: dai sintomi alla neuropatologia. Brain 2008 Jul; 131(Pt 7): 1912-1925; doi: 10.1093.

- Mense SS, et al.: Neuroanatomia funzionale per gli stimoli del dolore. Ricezione, trasmissione ed elaborazione. Dolore 2004 giugno; 18(3): 225-237.

- Treede RD et al: Iperalgesia e allodinia: tassonomia, valutazione e meccanismi. In: Brune K, Handwerker HO (eds): Iperalgesia: meccanismi molecolari e implicazioni cliniche. IASP Press, Seattle 2004; 991-1015.

- Gracely RH, et al: Misure del dolore evocato nella fibromialgia. Best Pract Res Clin Rheumatol 2003 Aug; 17(4): 593-609.

- Blackmore D, et al: Criteri diagnostici per la neuropatia a piccole fibre. J Clin Neuromuscul Dis 2017 Mar; 18(3): 125-131.

- Pfau DB, et al: Prestazioni tecniche e cliniche del dispositivo di termo-test “Q-Sense” per valutare la funzione delle piccole fibre: un confronto testa a testa con il “Thermal Sensory Analyzer” TSA in pazienti diabetici e volontari sani. Eur J Pain 2019 Nov; 23(10): 1863-1878.

- Ekman L, et al: Valutazione della disfunzione delle piccole fibre nervose nel diabete di tipo 2. Acta Neurol Scand 2020 Jan; 141(1): 38-46.

- Hartmann A, et al: Profilazione dei disturbi neuropatici intraorali in seguito a lesioni del nervo linguale e nella sindrome della bocca che brucia. BMC Oral Health 2017 Mar 23; 17(1): 68.

- Roldan CJ, et al: Gli inibitori dell’enzima di conversione dell’angiotensina e i bloccanti del recettore dell’angiotensina modulano la funzione delle fibre mieliniche dopo la chemioterapia: uno studio di test sensoriali quantitativi. Pain Physician 2017 maggio; 20(4): 281-292.

- Georgopoulos V, et al: Test sensoriali quantitativi e previsione dei risultati per il dolore muscoloscheletrico, la disabilità e gli effetti negativi: una revisione sistematica e una meta-analisi. Pain 2019 Sep; 160(9): 1920-1932.

- Huber JL, et al: Recupero delle soglie di rilevamento meccanico dopo la riparazione diretta del nervo digitale rispetto all’impianto di un condotto. J Hand Surg Eur 2017 Sep; 42(7): 720-730.

- Üceyler N, et al: Patologia delle piccole fibre nei pazienti con sindrome fibromialgica. Brain 2013 Jun; 136(Pt 6): 1857-1867.

- Raputova J, et al: Fenotipo sensoriale e fattori di rischio per la neuropatia diabetica dolorosa: uno studio osservazionale trasversale. Pain 2017 Dec; 158(12): 2340-2353.

- Segerdahl AR, et al.: Un meccanismo di facilitazione del dolore basato sul cervello contribuisce alla polineuropatia diabetica dolorosa. Brain 2018 Feb 1; 141(2): 357-364.

- Blesneac I, et al: Rare varianti NaV1.7 associate alla neuropatia periferica diabetica dolorosa. Pain 2018 Mar; 159(3): 469-480.

- Gierthmühlen J, et al.: Le caratteristiche del dolore auto-riferite e il test al letto possono essere utilizzati per la valutazione dei meccanismi del dolore? Un’analisi dei risultati dei questionari sul dolore neuropatico e dei test sensoriali quantitativi. Dolore 2019 Sep; 160(9): 2093-2104.

InFo PAIN & GERIATURE 2020; 2(1): 6-11