La clinica dei cambiamenti degenerativi è difficile da distinguere da quella della malattia occlusiva arteriosa periferica (PAVD); la misurazione dell’ABI è indicativa.

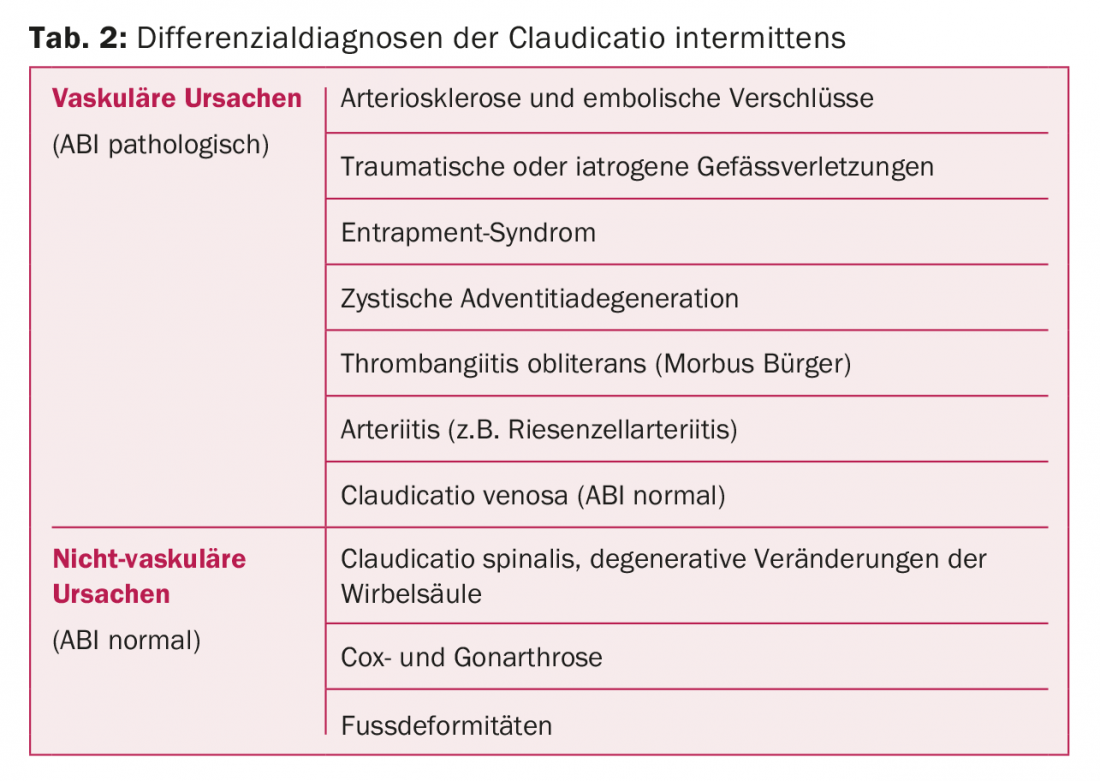

Il dolore alle gambe legato allo sforzo (claudicazione intermittente) è un motivo comune di consultazione medica. Soprattutto in presenza di fattori di rischio cardiovascolare, la claudicazione intermittente è causata dalla malattia arteriosa periferica (PAVD), nota anche come “malattia della vetrina”. La causa della PAVK è l’arteriosclerosi per oltre il 90%; i principali fattori di rischio noti sono l’età, il fumo di sigaretta, l’ipertensione arteriosa, la dislipidemia, il diabete mellito e la predisposizione genetica. Oltre alla forma cronica, l’ischemia acuta delle estremità può verificarsi con minore frequenza. Le cause degli eventi ischemici acuti sono le occlusioni arteriose emboliche o trombotiche locali. In entrambi i casi, i valori dell’ABI (indice caviglia-bracciale) sono patologici (Tab. 1). Nella claudicazione intermittente, si distingue una causa vascolare con un valore ABI patologico da una causa non vascolare con un valore ABI normale (Tab. 2).

Cause vascolari rare con ABI patologico

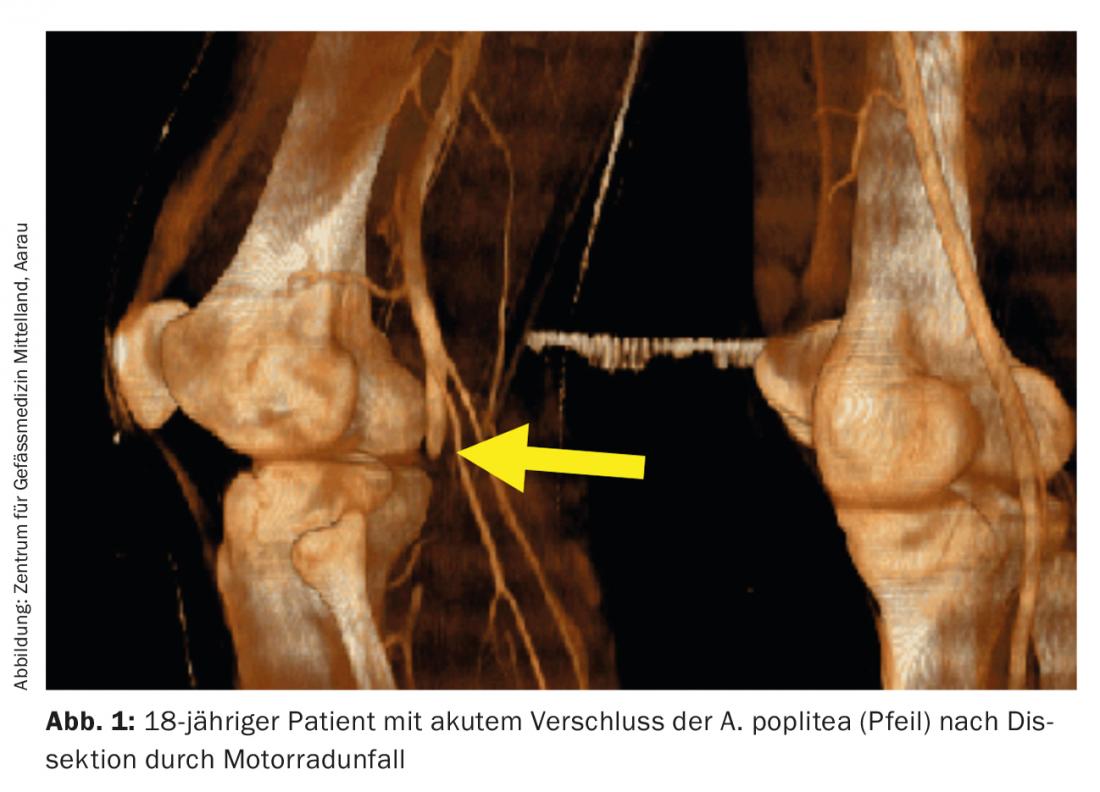

Cause traumatiche o iatrogene: Uno dei sintomi principali delle cause traumatiche o iatrogene di lesioni vascolari è l’insorgenza acuta dei sintomi in prossimità temporale del trauma o dell’intervento (PTCA o PTA). La causa della dissezione arteriosa dovuta a un trauma è spesso la distorsione con forze di taglio che agiscono sui vasi. La dissezione arteriosa è solitamente una situazione di emergenza perché – a differenza dell’occlusione arteriosclerotica acuta/cronica dell’arteria – la circolazione collaterale formata dall’ischemia cronica è assente (Fig. 1) . Le dissezioni arteriose traumatiche devono essere ricordate soprattutto dopo un trauma da colpo di frusta (arterie carotidee o vertebrali) o dopo una

Si pensi alla distorsione delle estremità. Le lesioni vascolari iatrogene diventano sintomatiche subito dopo l’intervento chirurgico o gli interventi con catetere, come la PTCA o la PTA, e interessano l’arto perfuso dall’arteria interessata.

Intrappolamento popliteo: si tratta di una causa rara di claudicazione intermittente, soprattutto nei pazienti maschi più giovani. A causa di una posizione alterata dell’arteria poplitea causata dallo sviluppo embrionale o da siti di inserzione alterati del muscolo gastrocnemio mediale, l’arteria poplitea è meccanicamente compressa. Più raramente, il muscolo soleo o popliteo nella fossa poplitea causa un restringimento. La sindrome da intrappolamento funzionale è possibile a causa dell’ipertrofia muscolare negli atleti (di forza). Clinicamente, i sintomi sono molto variabili e spesso non sono tipici di un disturbo circolatorio incipiente. In alcuni casi, la claudicazione può verificarsi dopo pochi metri. L’ischemia critica può presentarsi con sintomi come dolore a riposo o difetti della pelle. A livello diagnostico, lo stato del polso o la sonografia duplex a riposo e sotto provocazione (flessione plantare con il ginocchio esteso) forniscono indicazioni sulla sindrome da intrappolamento. L’imaging viene eseguito con l’angiografia MR o l’angiografia in posizione di provocazione.

Il trattamento di scelta è la riduzione chirurgica della pressione. Se la parete dell’arteria non è ancora danneggiata dalla compressione costante, si possono tagliare solo le strutture che comprimono. Se c’è già un danno, è necessario eseguire una PTA, una ricostruzione chirurgica del vaso o persino un’artroplastica femoropoplitea o femorale. Il bypass crurale deve essere discusso.

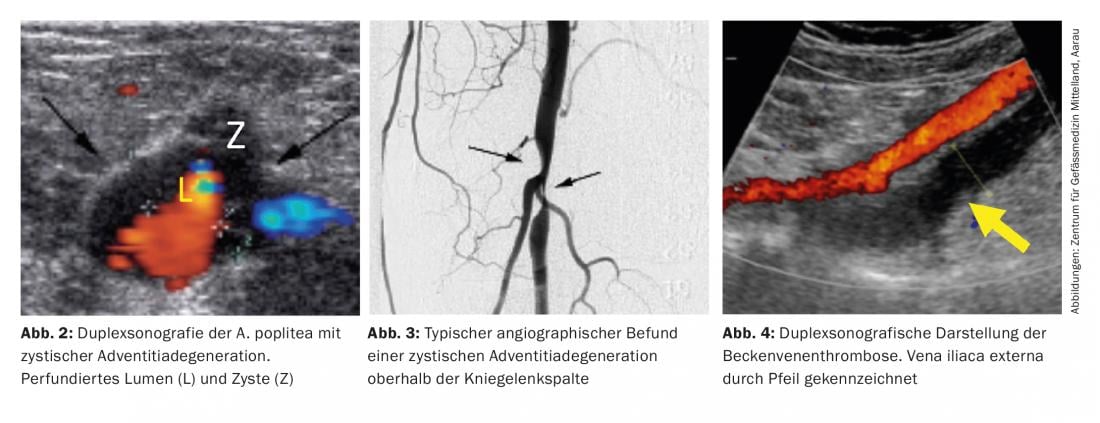

Degenerazione cistica dell’avventizia (CAD): questa rara causa di stenosi sintomatica (0,1%) è un’importante diagnosi differenziale della claudicatio negli uomini di mezza età senza fattori di rischio cardiovascolare. La diagnosi viene fatta con la sonografia duplex (Fig. 2) e mostra il tipico riscontro di un restringimento di alto grado dell’arteria nei vasi non eritrociclici (Fig. 3). La genesi non è completamente nota; l’arteria poplitea è quella più frequentemente colpita [1].

Le opzioni terapeutiche comprendono l’intervento chirurgico con interposizione di vene e il drenaggio ecograficamente guidato mediante puntura [2]. In rari casi, può verificarsi una guarigione spontanea dovuta a riassorbimento, spostamento o stravaso del contenuto della cisti.

M. Bürger (trombangiite obliterante): Questa malattia si verifica soprattutto nei giovani fumatori maschi. Le arterie di piccole e medie dimensioni delle estremità sono interessate da un’occlusione segmentaria dei vasi trombotici. L’ABI è spesso normale a riposo e le occlusioni vascolari sono solitamente più distali rispetto al punto di misurazione. Dal punto di vista clinico, si verificano ulcerazioni ricorrenti delle estremità inferiori o disturbi circolatori critici delle dita dei piedi o, meno comunemente, delle dita.

Soprattutto nei casi di ischemia critica, si tenta una terapia interventistica prima dell’amputazione delle dita dei piedi o delle mani [3]. A parte la rinuncia assoluta al fumo, le opzioni terapeutiche sono discusse in modo controverso. L’uso di inibitori della fosfodiesterasi V porta parzialmente a un miglioramento della situazione della ferita. I nuovi concetti di trattamento includono la terapia con cellule progenitrici, l’immunoadsorbimento, il blocco del recettore dell’endotelina con bosentan, la simpaticotomia chirurgica e la simpaticolitica farmacologica.

Arterite a cellule giganti (RZA): Secondo la revisione del 2012 della nomenclatura CHCC, la RZA è definita come una vasculite a grandi vasi che colpisce l’aorta e i suoi grandi rami arteriosi [4] o, in caso di sintomi cranici, coinvolge i rami delle arterie carotidee e vertebrali. Clinicamente, la forma cranica è classicamente dominata da una cefalea bitemporale accentuata e refrattaria agli analgesici, da una tensione del cuoio capelluto, da una claudicazione masticatoria e da anomalie dell’arteria temporale (tensione, gonfiore, assenza di polso). Si teme il coinvolgimento oftalmologico: Senza trattamento con corticosteroidi, la malattia può portare alla cecità. In rari casi, vengono colpite le arterie delle estremità. L’infiammazione granulomatosa della tunica media provoca una stenosi nell’area interessata. Clinicamente, la claudicazione che ne deriva è indistinguibile da quella dell’arteriosclerosi. Fino al 50% dei casi, i pazienti soffrono di polimialgia reumatica e di sintomi di infiammazione sistemica.

L’inserimento di stent deve essere evitato a causa della fragilità del vaso. In caso di sintomi gravi, si deve prendere in considerazione una PTA con un catetere a palloncino a rilascio di farmaco. Nella maggior parte dei casi, i sintomi regrediscono rapidamente con la terapia a base di cortisone.

Cause vascolari rare con ABI normale

Claudicazione venosa: meno conosciuta è la claudicazione venosa delle estremità inferiori. A causa di un’ostruzione del deflusso venoso (ad esempio, una trombosi), si verificano sintomi simili alla claudicazione sotto sforzo. Poiché l’ostruzione del deflusso spesso interessa le vene pelviche (Fig. 4), di solito è interessata l’intera gamba. Clinicamente, c’è un dolore pressante e prorompente che persiste più a lungo dopo la fine dello sforzo rispetto alla classica claudicazione del polpaccio legata alla PAVK. Nella sindrome di May-Thurner, la vena del seno iliaco è schiacciata tra il promontorio dorsale e l’arteria iliaca destra nel bacino. Clinicamente, questo comporta un gonfiore alle gambe e – a causa della compressione – una fibrosi delle pareti venose con possibile trombosi della vena pelvica (stasi e lesione endoteliale, soprattutto nelle donne giovani).

La terapia è l’anticoagulazione e la rivascolarizzazione con catetere e posizionamento di stent a causa di una claudicatio venosa. Più raramente, l’atresia delle vene addominali, che spesso diventa clinicamente evidente solo in giovane età, può portare a un’ostruzione del deflusso venoso con sintomi corrispondenti.

Cause non vascolari con ABI normale

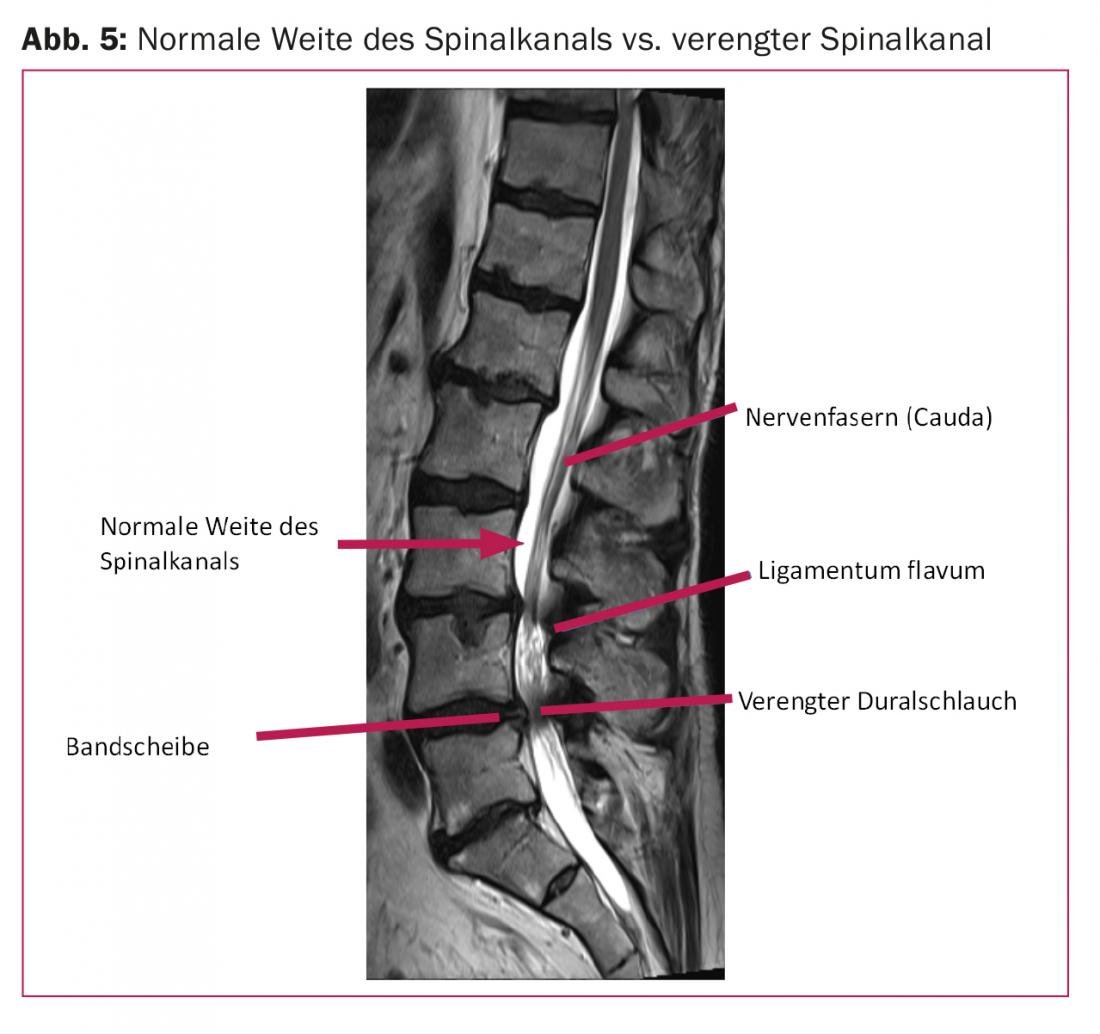

Claudicatio: una diagnosi differenziale relativamente comune di PAVD nella pratica quotidiana è la stenosi spinale lombare. C’è una mancata corrispondenza tra le strutture neurali e lo spazio disponibile all’interno del canale spinale. Le strutture neurali sono compresse (Fig. 5). La causa è solitamente rappresentata da cambiamenti degenerativi nei segmenti di movimento (dischi intervertebrali, articolazioni facciali, legamento flavum). Gli esatti meccanismi fisiopatologici sono ancora oggi oggetto di discussioni controverse. Clinicamente, la stenosi spinale si nota di solito quando si cammina come claudicatio spinale (pseudoclaudicatio, claudicatio neurogenica) con un rapido miglioramento quando ci si piega. A differenza della PAVK, i sintomi si manifestano spesso sotto stress, passando dai glutei alle cosce dorsali fino alla parte laterale delle gambe, nonché ai piedi e alle dita. I disturbi possono essere unilaterali o bilaterali. Questo può essere accompagnato da una sensazione di pesantezza alle gambe, disestesia e dolore bruciante.

Gli esercizi fisioterapici guidati per rafforzare i muscoli stabilizzatori della schiena profonda e dell’addome, l’allenamento della deambulazione e gli esercizi per alleviare la lordosi sono gli approcci terapeutici conservativi. Se i sintomi dovessero ancora progredire, si dovrà discutere della terapia chirurgica.

Cox/gonartrosi: l ‘artrosi è causata dall’usura meccanica della cartilagine articolare. La cartilagine, sempre più sottile, si lacera. L’aumento della pressione sull’osso aumenta e si sviluppano gli osteofiti, portando a una maggiore immobilità dell’articolazione. Nella fase finale, l’osso giace sull’osso. All’inizio della malattia, i sintomi clinici sono presenti solo dopo una camminata prolungata nell’articolazione o si irradiano nelle cosce. Nella fase avanzata, c’è un dolore caratteristico all’avvio e un affaticamento nell’area dell’articolazione colpita. In caso di disturbi ai glutei sotto sforzo (soprattutto quando si cammina in salita), si deve considerare una diagnosi differenziale di ostruzione dell’arteria iliaca interna. Nel caso di un reperto isolato, anche il valore ABI può rientrare nel range di normalità.

Deformità del piede: I cambiamenti nello scheletro che si verificano con l’avanzare dell’età si verificano anche nella zona dei piedi. Molto spesso, si verificano cambiamenti nell’arco longitudinale con inarcamento del piede piatto (pes planus valgus). I piedi piatti e le deformità rigide che ne derivano possono talvolta causare dolore che si irradia nel polpaccio sotto sforzo. Soprattutto nei diabetici, la neuropatia porta a sollecitazioni errate ed eccessive su alcune regioni del piede [5]. Con questi cambiamenti nella situazione statica e dinamica del piede, spesso i plantari individuali adattati ortopedicamente possono già portare a una riduzione significativa dei disturbi.

La malattia occlusiva arteriosa periferica può, in rari casi, essere differenziale rispetto alla claudicatio vascolare del piede su sforzo. In questo caso, i cambiamenti arteriosclerotici nelle arterie distali della gamba e/o nelle piccole arterie del piede sono responsabili dei sintomi ischemici.

Messaggi da portare a casa

- La clinica dei cambiamenti degenerativi è difficile da distinguere da quella della PAVD e la misurazione dell’ABI è indicativa.

- Tuttavia, con un ABI normale, non si può escludere completamente un disturbo circolatorio.

- Nelle giovani donne con dolore agli arti inferiori dipendente dal carico, si deve prendere in considerazione la claudicazione venosa.

Letteratura:

- Levien LJ, Benn CA: Malattia cistica avventizia: un’ipotesi unificante. J Vasc Surg 1998; 28: 193-205.

- Do DD, Braunschweig M, Baumgartner I, et al: Malattia cistica avventizia dell’arteria poplitea: aspirazione percutanea guidata dagli Stati Uniti. Radiologia 1997; 203: 743-746.

- Modaghegh MS, Hafezi S: Trattamento endovascolare della tromboangioite obliterante (malattia di Buerger). Vasc Endovascular Surg 2018; 52: 124-130.

- Jennette JC, Falk RJ, Bacon PA, et al: Nomenclatura rivista della Conferenza di consenso internazionale di Chapel Hill del 2012 sulle vasculiti. Arthritis Rheum 2013; 65: 1-11.

- Rheumaliga Schweiz, ed.: Update Rheumatologie 2016 für Hausärzte. Il piede doloroso. Diagnosi efficiente – terapia di successo.

CARDIOVASC 2018; 17(5): 17-20