La terapia interventistica per la fibrillazione atriale si basa sull’eliminazione del trigger e sulla modifica del substrato. La modificazione del substrato si riferisce alla creazione di lesioni lineari nell’atrio sinistro e all’ablazione focale in siti con segnali elettrici atriali frazionati complessi (CFAE). La raccomandazione secondo cui la fibrillazione parossistica dovrebbe essere trattata con l’eliminazione del trigger e la fibrillazione persistente con la creazione aggiuntiva di lesioni lineari è messa in discussione dai nuovi metodi diagnostici che possono localizzare e quantificare i cambiamenti strutturali ed elettrici negli atri.

La fibrillazione atriale è l’aritmia più comune nella società occidentale. La segnalazione di depolarizzazioni elettriche focali nei filamenti muscolari all’interno delle vene polmonari come fattori scatenanti della fibrillazione atriale da parte di Haissaguerre è stata la base per la terapia interventistica della fibrillazione atriale [1]. Utilizzando la tecnologia dei cateteri e varie forme di energia (radiofrequenza, freddo, laser), questi filamenti muscolari vengono recisi endocardicamente, isolando il trigger dal miocardio atriale. L’isolamento della vena polmonare è diventato il trattamento di scelta per la FA parossistica, ma viene sempre più spesso eseguito per la FA persistente. Tuttavia, il tasso di successo del trattamento interventistico della fibrillazione atriale non è soddisfacente. Nei pazienti con fibrillazione atriale parossistica, il tasso di successo scende dall’80% dopo un anno al 60% dopo cinque anni, nonostante gli interventi multipli, i costanti miglioramenti della tecnica e del metodo. Solo il 40% circa dei pazienti con FA persistente è ancora in ritmo sinusale dopo tre anni [2]. I meccanismi alla base della fibrillazione atriale, soprattutto nella fibrillazione atriale persistente, sono in gran parte poco chiari. Sebbene le recidive nella FA parossistica possano spesso essere spiegate da lacune nella linea di ablazione, è probabile che in una percentuale di pazienti, in particolare quelli con FA persistente, si verifichino altri meccanismi per lo sviluppo o il mantenimento dell’aritmia.

Il substrato descrive i cambiamenti cellulari e ultrastrutturali nel miocardio atriale che, insieme al trigger nelle vene polmonari, costituisce la base per lo sviluppo o il mantenimento dell’aritmia. Le depolarizzazioni focali ectopiche multiple, la generazione di “onde” elettriche multiple che si propagano in modo eterogeneo attraverso il miocardio atriale, i rotori, le eccitazioni che girano rapidamente in uno spazio ridotto, ma anche i meccanismi di rientro funzionale senza la presenza di cambiamenti strutturali del miocardio, sono considerati responsabili del mantenimento della fibrillazione atriale [3–5]. Questo articolo presenta una revisione dei nuovi sviluppi per differenziare in modo più preciso i cambiamenti strutturali ed elettrici nei pazienti con fibrillazione atriale.

La fibrillazione atriale – trigger e substrato

La spiegazione elettrofisiologica dello sviluppo e del mantenimento della fibrillazione atriale è il fattore scatenante e il substrato. I fattori scatenanti della fibrillazione atriale sono solitamente le estensioni muscolari dell’atrio sinistro nelle vene polmonari [6]. Altre depolarizzazioni focali che possono essere simulate come trigger si trovano, ad esempio, all’interno del miocardio atriale o nelle fibre muscolari al passaggio dall’atrio destro alla vena cava superiore. I gruppi di gangli nervosi si trovano spesso vicino alla giunzione dell’atrio sinistro con le vene polmonari e possono causare depolarizzazioni elettriche di queste fibre muscolari, dando inizio alla fibrillazione atriale. Anche le influenze esterne sul sistema nervoso autonomo (ad esempio, interventi chirurgici, stress) e le sostanze nocive come l’alcol, che possono indurre la fibrillazione atriale, sono considerate fattori scatenanti.

La fibrosi dell’atrio sinistro è la causa della fibrillazione atriale. Tuttavia, la definizione di questo tessuto chiamato substrato è incoerente. La descrizione approssimativa della fibrosi si basa sui cambiamenti cellulari e ultrastrutturali nella muscolatura atriale. La fibrillazione atriale cronica, a sua volta, porta a cambiamenti elettrofisiologici, in particolare a un accorciamento del periodo refrattario delle cellule muscolari, che a sua volta promuove il mantenimento della fibrillazione atriale.

La progressione clinica da parossistica a persistente e infine a fibrillazione atriale permanente dovrebbe riflettere questi cambiamenti nell’atrio. I pazienti con fibrillazione atriale parossistica sperimentano quindi una fibrillazione atriale dovuta all’attività elettrica spontanea ad alta frequenza nelle vene polmonari. Non appena l’attività elettrica nelle vene polmonari cessa, si verifica la conversione al ritmo sinusale. Se la fibrillazione atriale persiste, per definizione, per sette giorni o più, si parla di fibrillazione atriale persistente e si presume che i cambiamenti nella muscolatura atriale favoriscano il mantenimento della fibrillazione. Si sviluppano altri inneschi ed eccitazioni circolari – rotori – che mantengono la fibrillazione atriale. Durante le fasi di ritmo sinusale, questi meccanismi sono, almeno parzialmente, invertiti. La fibrillazione atriale promuove quindi la fibrillazione atriale e il ritmo sinusale promuove il ritmo sinusale [7–9]. Su questa base, sono state formulate delle raccomandazioni per il trattamento catetere della fibrillazione atriale: isolamento della vena polmonare con la creazione di una linea di ablazione circonferenziale intorno a entrambe le coppie di vene polmonari per le lesioni parossistiche e, inoltre, lineari nell’atrio sinistro, oppure ablazione di trigger al di fuori dell’atrio sinistro per la fibrillazione persistente e permanente. La base delle lesioni lineari, con cui si vuole ottenere la modifica del substrato, è stata adottata dal trattamento chirurgico della fibrillazione atriale. Nella cosiddetta operazione a labirinto, l’atrio sinistro viene tagliato e suturato secondo uno schema specifico. La cicatrice successiva, che formava una barriera per gli impulsi elettrici, era in grado di interrompere gli impulsi elettrici non coordinati.

Tuttavia, sulla base dei recenti studi di imaging sui pazienti con fibrillazione atriale, è discutibile se la scelta della terapia con catetere debba basarsi sulla presentazione clinica. Generalmente accettato è l’isolamento delle vene polmonari dall’atrio sinistro come base per l’intervento con catetere. Tuttavia, chi beneficia di lesioni aggiuntive non è chiaro e nella pratica viene realizzato in modo molto diverso. Questa domanda è importante, non da ultimo perché qualsiasi creazione di una lesione lineare aumenta il rischio della procedura e comporta un ulteriore rischio di aritmia.

Il substrato della fibrillazione atriale

La fibrosi della muscolatura atriale è considerata un segno distintivo del rimodellamento strutturale [10]. La proliferazione dei fibroblasti modifica l’architettura cellulare. Le influenze esterne come l’ischemia, lo stress ossidativo e meccanico e gli stimoli infiammatori portano alla proliferazione e alla migrazione dei fibroblasti e alla loro differenziazione in miofibroblasti, che a loro volta promuovono la fibrosi attraverso la produzione di citochine e fattori di crescita [11, 12]. L’architettura cellulare alterata e le interazioni miocellula-fibroblasto modificano la velocità di conduzione, il potenziale di membrana a riposo, la ripolarizzazione e l’eccitabilità. Si sviluppa un substrato aritmogeno con depolarizzazioni spontanee, comparsa di rotori e meccanismi di rientro e quindi la base per il mantenimento della fibrillazione atriale.

È interessante notare che la fibrosi atriale si osserva non solo nei pazienti con fibrillazione atriale con malattia cardiaca strutturale, ma anche in quelli con “fibrillazione atriale solitaria”; sembra esserci una correlazione tra la quantità di fibrosi atriale e la persistenza della fibrillazione [13, 14]. I meccanismi con cui la fibrosi atriale mantiene la fibrillazione atriale sono oggetto di intense indagini. Sarebbe interessante per il medico conoscere l’entità della fibrosi prima di un intervento con catetere, al fine di pianificare l’intervento di conseguenza (isolamento delle vene polmonari o lesioni lineari aggiuntive a seconda del grado di fibrosi o, in caso di fibrosi pronunciata, sconsigliare un intervento).

Terapia farmacologica

Gli approcci terapeutici si basano sull’influenza dell’attività o della proliferazione dei fibroblasti. Negli studi sperimentali, le statine e l’inibizione del sistema renina-angiotensina-aldosterone (RAAS) da parte di ACE-inibitori, antagonisti del recettore dell’angiotensina e dell’aldosterone potrebbero influenzare favorevolmente il substrato. Tuttavia, i dati clinici sono attualmente insufficienti per formulare raccomandazioni generali. Tuttavia, il blocco del sistema RAAS, almeno in alcune popolazioni di pazienti, è un approccio interessante nel trattamento farmacologico della FA.

Valutazione non invasiva del substrato atriale

Le dimensioni dell’atrio sinistro consentono una valutazione indiretta dell’atrio sinistro. I metodi più comuni sono l’ecocardiografia transtoracica e la tomografia computerizzata o la risonanza magnetica (RM). In genere si presume che la fibrosi atriale aumenti con l’aumentare delle dimensioni dell’atrio sinistro.

Diversi studi hanno dimostrato un aumento del tasso di recidiva dopo il trattamento con catetere della fibrillazione atriale nei pazienti con un diametro o un volume allargato dell’atrio sinistro [15, 17]. I limiti di questo metodo sono la disponibilità di un computer e soprattutto di una tomografia a risonanza magnetica nella pratica e la bassa sensibilità del metodo. La risonanza magnetica offre un vantaggio decisivo rispetto ad altri metodi, ovvero la visualizzazione del tessuto fibrotico.

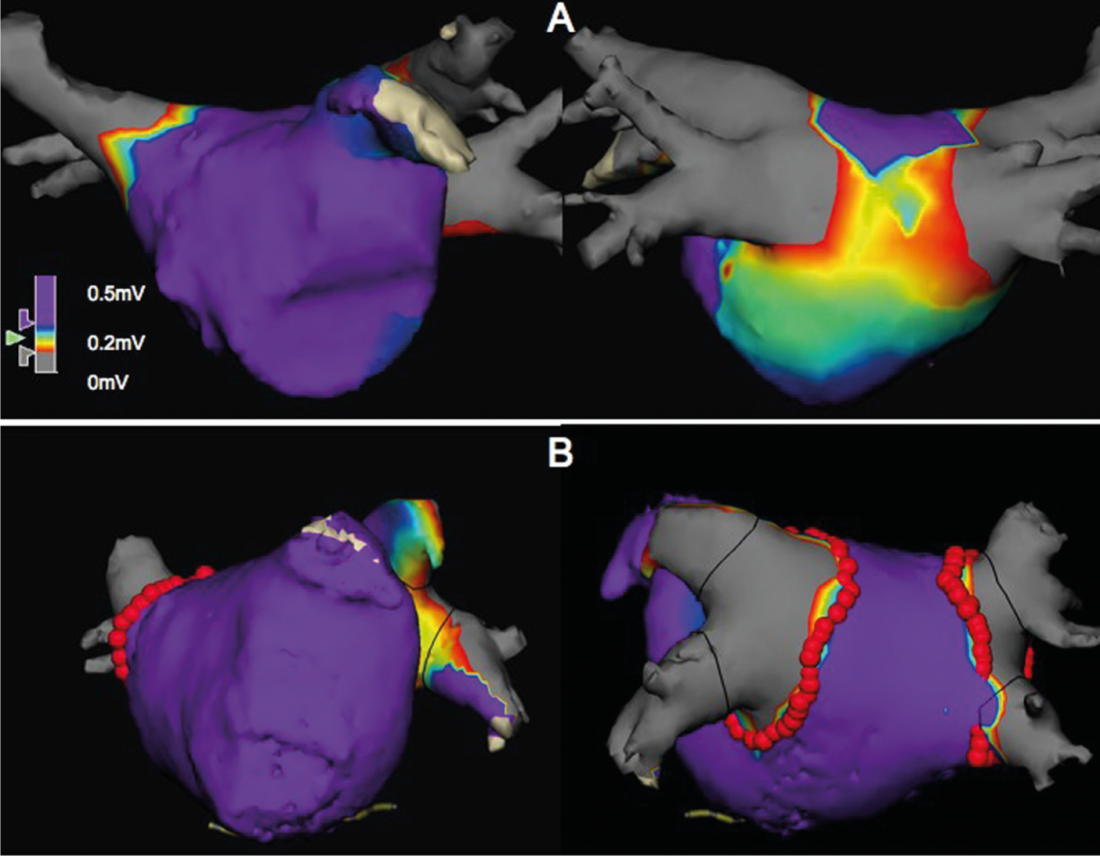

Mentre la maggior parte dei pazienti con FA parossistica ha una piccola quantità di fibrosi e quelli con FA persistente hanno una quantità maggiore di fibrosi, la fibrosi atriale sinistra si trova in modo eterogeneo in entrambi i gruppi. Inoltre, il tasso di recidiva dopo l’ablazione con catetere è correlato al grado di fibrosi e i pazienti con fibrosi atriale sinistra beneficiano di ulteriori lesioni lineari. Tuttavia, la quantità di fibrosi non è correlata al volume atriale [18]. Le nostre osservazioni supportano questo approccio. La determinazione endocardica del voltaggio elettrico del miocardio atriale (mappa del voltaggio) ha mostrato, da un lato, che l’allargamento dell’atrio non è necessariamente associato ad aree di voltaggio ridotto e, dall’altro, che le aree a “basso voltaggio” sono state trovate nel 20% dei pazienti con fibrillazione atriale parossistica e nella fibrillazione atriale persistente solo nel 35% dei casi(Fig. 1, dati non pubblicati).

Fig. 1: Mappe di tensione endocardica bipolare dell’atrio sinistro, vista antero-posteriore sinistra, postero-anteriore destra con 2 vene polmonari destra e 2 vene polmonari sinistra e l’orecchio atriale (vista antero-posteriore). Le aree in viola hanno una tensione elettrica >0,5mV. L’area verde-rossa ha una tensione di 0,2-0,5 mV e corrisponde a un’area a “bassa tensione”, che è coerente con la fibrosi. Le due immagini superiori mostrano un’area “a basso voltaggio” estesa sulla parete posteriore in un paziente con FA parossistica, mentre nelle immagini inferiori non sono state trovate aree “a basso voltaggio” in un paziente con FA persistente. I punti rossi rappresentano la linea di ablazione antrale circonferenziale.

Con la risonanza magnetica degli atri, i pazienti potrebbero essere consigliati sulle probabilità di successo e sui rischi previsti in base alla percentuale di fibrosi, e l’interventista può pianificare meglio l’intervento, ad esempio per evitare lesioni lineari nella FA persistente senza fibrosi rilevante. Tuttavia, questo metodo non è ancora disponibile per l’uso di routine.

La mappatura endocardica ad alta risoluzione degli atri con cateteri multipolari ha identificato rotori elettrici stabili che mantengono la fibrillazione nei pazienti con fibrillazione atriale [19]. I rotori e gli inneschi focali sono stati riscontrati sia nell’atrio sinistro che in quello destro, indipendentemente dal tipo di fibrillazione atriale (parossistica, persistente, di lunga durata). L’ablazione con radiofrequenza di tali rotori aveva una probabilità significativamente maggiore di provocare l’interruzione acuta o il rallentamento della fibrillazione atriale e mostrava una maggiore libertà da recidive rispetto all’isolamento convenzionale della vena polmonare [20]. Questa scoperta suggerisce che i rotori elettrici svolgono un ruolo cruciale nel mantenimento della fibrillazione atriale.

È interessante notare che i rotori stabili non sono stati trovati nelle aree con elettrogrammi atriali frazionati complessi (CFAE) [21], la cui ablazione, oltre all’isolamento della vena polmonare, è raccomandata nei pazienti con FA persistente.

Sulla base dei risultati della mappatura intracardiaca, si cerca di trasferire l’attività elettrica altamente complessa durante la fibrillazione atriale ai parametri dell’ECG di superficie. È discutibile se queste informazioni possano diventare un metodo non invasivo per la localizzazione esatta e la successiva ablazione con radiofrequenza di tali rotori. Tuttavia, è possibile fare delle affermazioni sul numero e sulla localizzazione nell’atrio destro o sinistro, che rendono un intervento pianificabile in un certo senso [22].

Un altro metodo non invasivo attualmente in fase di sperimentazione è la “mappatura della superficie corporea”. L’attività di fibrillazione atriale viene misurata attraverso un gran numero (>250) di elettrodi di superficie del corpo. La posizione relativa degli elettrodi viene poi trasferita a un tomogramma computerizzato degli atri. Dopo l’elaborazione di queste informazioni elettriche, il numero e la localizzazione dei rotori e delle depolarizzazioni focali vengono trasferiti alla superficie degli atri. I rapporti iniziali sull’utilizzo di questo metodo per l’ablazione mirata di inneschi e rotori sono promettenti, ma devono ancora essere testati in popolazioni di pazienti più ampie [23].

Conclusioni

Attualmente non esiste un metodo applicabile di routine per differenziare il substrato atriale nei pazienti con fibrillazione atriale. Le precedenti strategie terapeutiche interventistiche si sono basate sul presupposto di un aumento della fibrosi nella FA persistente e sulla conseguente raccomandazione di produrre lesioni lineari oltre a isolare le vene polmonari. Nuovi studi sono promettenti per caratterizzare la localizzazione e la quantificazione del substrato elettrico, dei rotori e delle depolarizzazioni elettriche focali e per consentire un’ablazione mirata.

È ipotizzabile che in futuro il trattamento della fibrillazione atriale mediante catetere sarà individualizzato, in base alla presenza di tessuto fibrotico o all’identificazione di fattori scatenanti e rotatori.

David Altmann, MD

Letteratura:

- Haissaguerre M, Jais P, Shah DC, et al.: Inizio spontaneo della fibrillazione atriale da battiti ectopici che hanno origine nelle vene polmonari. N Engl J Med 1998; 339: 659-666.

- Ganesan AN, Shipp NJ, Brooks AG, et al: Esiti a lungo termine dell’ablazione catetere della fibrillazione atriale: revisione sistematica e meta-analisi. J Am Heart Assoc 2013; 2: e004549.

- Moe GK, Abildskov JA: La fibrillazione atriale come aritmia autosostenuta indipendente dalla scarica focale. Am Heart J 1959; 58: 59-70.

- Jalife J, Berenfeld O, Mansour M: Rotori madre e conduzione fibrillatoria: un meccanismo di fibrillazione atriale. Cardiovasc Res 2002; 54: 204-216.

- Eckstein J, Verheule S, de Groot NM, Allessie M, Schotten U: Meccanismi di perpetuazione della fibrillazione atriale negli atri cronicamente dilatati. Prog Biophys Mol Biol 2008; 97: 435-451.

- Cheung DW: Attività elettrica della vena polmonare e sua interazione con l’atrio destro nella cavia. J Physiol 1981; 314: 445-456.

- Wijffels MC, Kirchhof CJ, Dorland R, Allessie MA: La fibrillazione atriale genera fibrillazione atriale. Uno studio in capre sveglie cronicamente strumentate. Circolazione 1995; 92: 1954-1968.

- Morillo CA, Klein GJ, Jones DL, Guiraudon CM: Stimolazione atriale rapida cronica. Caratteristiche strutturali, funzionali ed elettrofisiologiche di un nuovo modello di fibrillazione atriale sostenuta. Circolazione 1995; 91: 1588-1595.

- Kaseda S, Zipes DP: Feedback contrazione-eccitazione negli atri: una causa dei cambiamenti nella refrattarietà. J Am Coll Cardiol 1988; 11: 1327-1336.

- Burstein B, Nattel S: Fibrosi atriale: meccanismi e rilevanza clinica nella fibrillazione atriale. J Am Coll Cardiol 2008; 51: 802-809.

- Swynghedauw B: Meccanismi molecolari del rimodellamento miocardico. Physiol Rev 1999; 79: 215-262.

- Weber KT, Sun Y, Tyagi SC, Cleutjens JP: Rete di collagene del miocardio: funzione, rimodellamento strutturale e meccanismi di regolazione. J Mol Cell Cardiol 1994; 26: 279-292.

- Boldt A, Wetzel U, Lauschke J, et al: Fibrosi nel tessuto atriale sinistro di pazienti con fibrillazione atriale con e senza malattia della valvola mitrale sottostante. Cuore 2004; 90: 400-405.

- Frustaci A, Chimenti C, Bellocci F, Morgante E, Russo MA, Maseri A: Substrato istologico delle biopsie atriali in pazienti con fibrillazione atriale solitaria. Circolazione 1997; 96: 1180-1184.

- den Uijl DW, Tops LF, Delgado V, et al: Effetto dell’anatomia della vena polmonare e delle dimensioni dell’atrio sinistro sull’esito dell’ablazione con catetere a radiofrequenza circonferenziale per la fibrillazione atriale. Am J Cardiol 2011; 107: 243-249.

- Berruezo A, Tamborero D, Mont L, et al: Predittori pre-procedurali di recidiva di fibrillazione atriale dopo ablazione circonferenziale della vena polmonare. Eur Heart J 2007; 28: 836-841.

- Shin SH, Park MY, Oh WJ e altri. Il volume atriale sinistro è un predittore di recidiva di fibrillazione atriale dopo l’ablazione con catetere. J Am Soc Echocardiogr 2008; 21: 697-702.

- Akoum N, Daccarett M, McGann C, et al: La fibrosi atriale aiuta a selezionare il paziente e la strategia appropriata nell’ablazione catetere della fibrillazione atriale: un approccio guidato dalla DE-MRI. J Cardiovasc Electrophysiol 2011; 22: 16-22.

- Shivkumar K, Ellenbogen KA, Hummel JD, Miller JM, Steinberg JS: Interruzione acuta della fibrillazione atriale umana mediante l’identificazione e l’ablazione catetere di rotori e sorgenti localizzate: prima esperienza multicentrica di ablazione focale a impulsi e modulazione del rotore (FIRM). J Cardiovasc Electrophysiol 2012; 23: 1277-1285.

- Narayan SM, et al: Trattamento della fibrillazione atriale mediante l’ablazione di fonti localizzate: studio CONFIRM (Conventional Ablation for Atrial Fibrillation With or Without Focal Impulse and Rotor Modulation). J Am Coll Cardiol 2012; 60: 628-636.

- Narayan SM, et al: La mappatura elettrofisiologica panoramica, ma non la morfologia degli elettrogrammi, identifica le sorgenti stabili della fibrillazione atriale umana: i rotori stabili della fibrillazione atriale e le sorgenti focali sono scarsamente correlati agli elettrogrammi frazionati. Circ Arrhythm Electrophysiol 2013; 6: 58-67.

- Jones AR, Krummen DE, Narayan SM: Identificazione non invasiva di rotori stabili e fonti focali per la fibrillazione atriale umana: classificazione meccanicistica della fibrillazione atriale dall’elettrocardiogramma. Europace 2013.

- Haissaguerre M, et al.: Mappatura panoramica non invasiva dei meccanismi della fibrillazione atriale umana: una relazione di fattibilità. J Cardiovasc Electrophysiol 2012 doi: 10.1111/jce.12075. [Epub ahead of print]