Il diabete di tipo 2 è associato a un rischio maggiore di eventi cardiovascolari e di sviluppo di una malattia renale cronica. Questi aspetti sono quindi sempre più presenti nelle attuali raccomandazioni per il trattamento del diabete. Di seguito vengono presentate le innovazioni più importanti delle Linee Guida ESC ed ERA-EDTA 2019.

La combinazione di diabete, malattia renale cronica (CKD), ipertensione e dislipidemia contribuisce in modo significativo allo sviluppo di malattie cardiovascolari [1]. Per questo motivo, le attuali linee guida della Società Europea di Cardiologia (ESC) tengono conto dei nuovi dati degli studi clinici sulla gestione di questi aspetti [1]. Di seguito è riportata una sintesi delle modifiche più importanti delle Linee Guida ESC 2019, con un focus sui rischi cardiovascolari e renali nel diabete mellito di tipo 2 (T2DM) [2]. Inoltre, viene fornito un breve aggiornamento su una recente dichiarazione di consenso della European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association (ERA-EDTA) riguardante le proprietà nefro- e cardioprotettive degli inibitori del trasportatore di glucosio-2 sodio-dipendente (SGLT-2) e degli agonisti del recettore del peptide 1 simile al glucagone (GLP-1 RA) [3].

Valutazione del rischio cardiovascolare nei pazienti con diabete

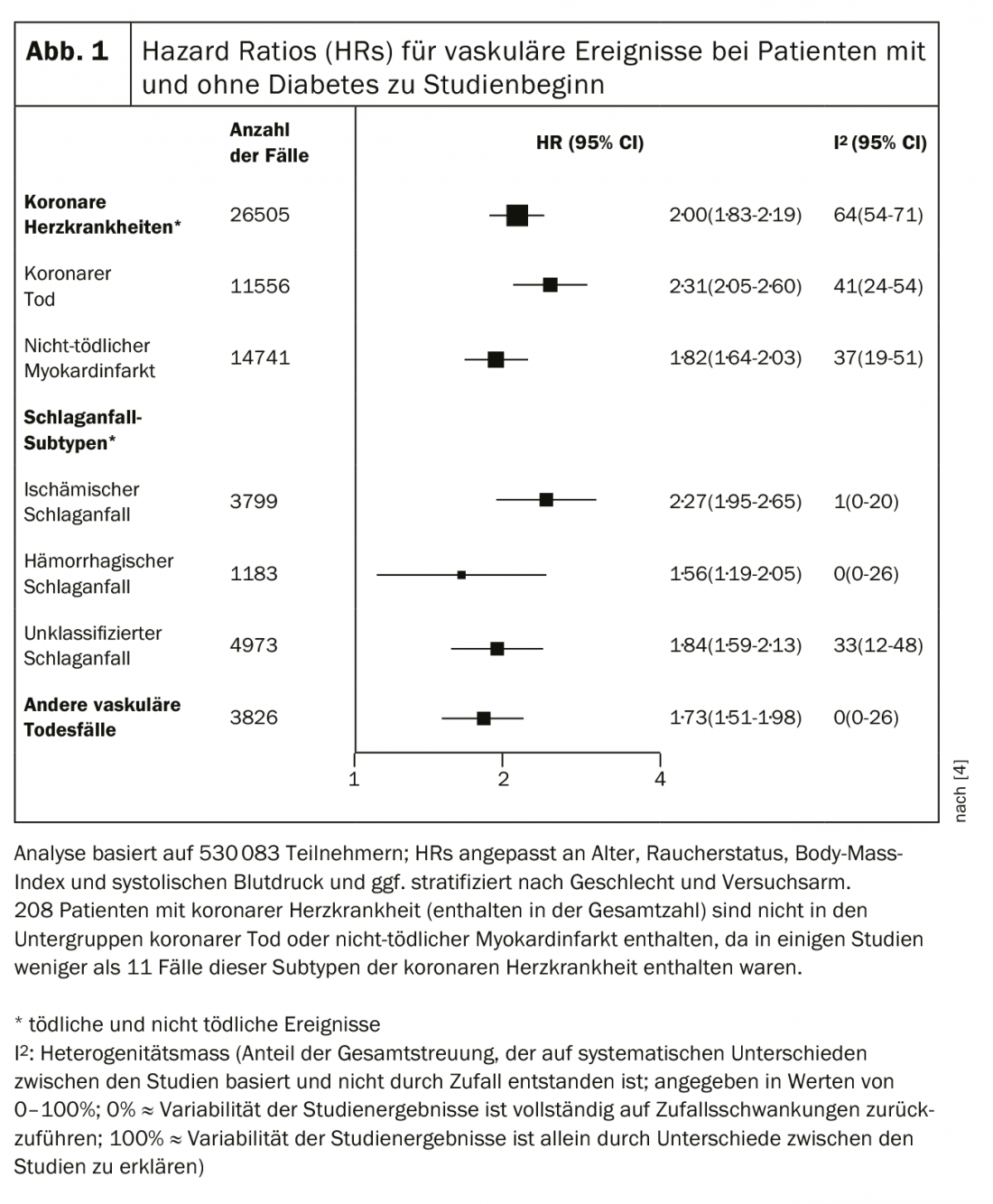

Il rischio di malattia cardiovascolare è chiaramente correlato alla durata del diabete e alla presenza di comorbidità, tra cui la CKD e altri fattori di rischio cardiovascolare [1]. Secondo l’Emerging Risk Factor Collaboration, una meta-analisi di 102 studi prospettici, i pazienti diabetici hanno un rischio doppio di eventi vascolari (cardiopatia coronarica, ictus ischemico e decessi vascolari), indipendentemente da altri fattori di rischio (Fig. 1) [4]. Il rischio relativo e assoluto di eventi vascolari aumenta in presenza di diabete di lunga data o di complicanze microvascolari, tra cui malattie renali o proteinuria [2].

Anche l’età di insorgenza del diabete gioca un ruolo importante. I dati del Registro Nazionale Svedese del Diabete mostrano che questo è un importante fattore prognostico per la sopravvivenza e il rischio cardiovascolare nel diabete di tipo 1 e di tipo 2 [5,6]. La diagnosi di T2DM in giovane età è associata alla maggiore perdita di anni di vita, che a sua volta richiede una gestione intensiva dei fattori di rischio [2,6].

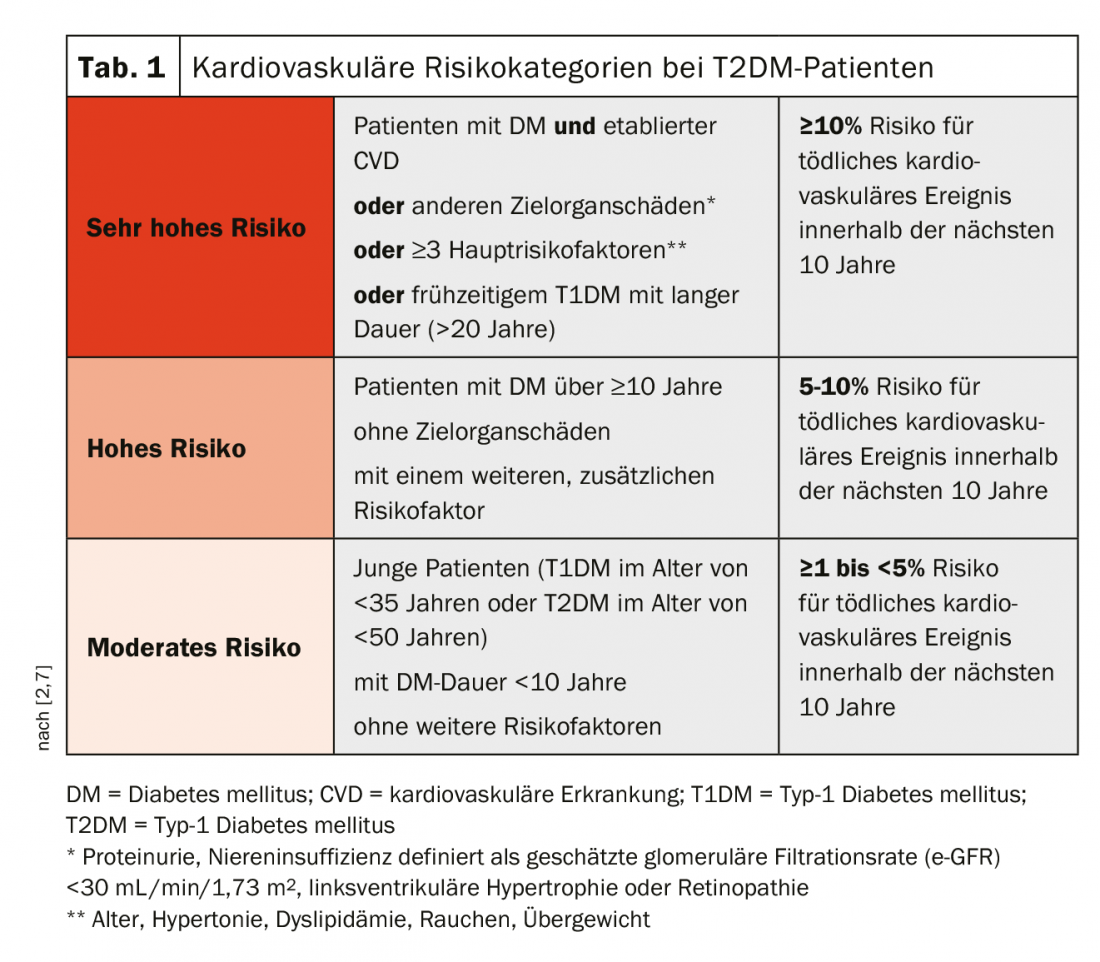

Per tenere conto di questi aspetti, nelle attuali Linee Guida ESC sono state introdotte nuove categorie di rischio cardiovascolare – rischio moderato, alto e molto alto – che si concentrano principalmente sulla durata del diabete e sulla presenza di fattori di rischio (Tab. 1) [2].

Valutazione clinica del danno cardiovascolare

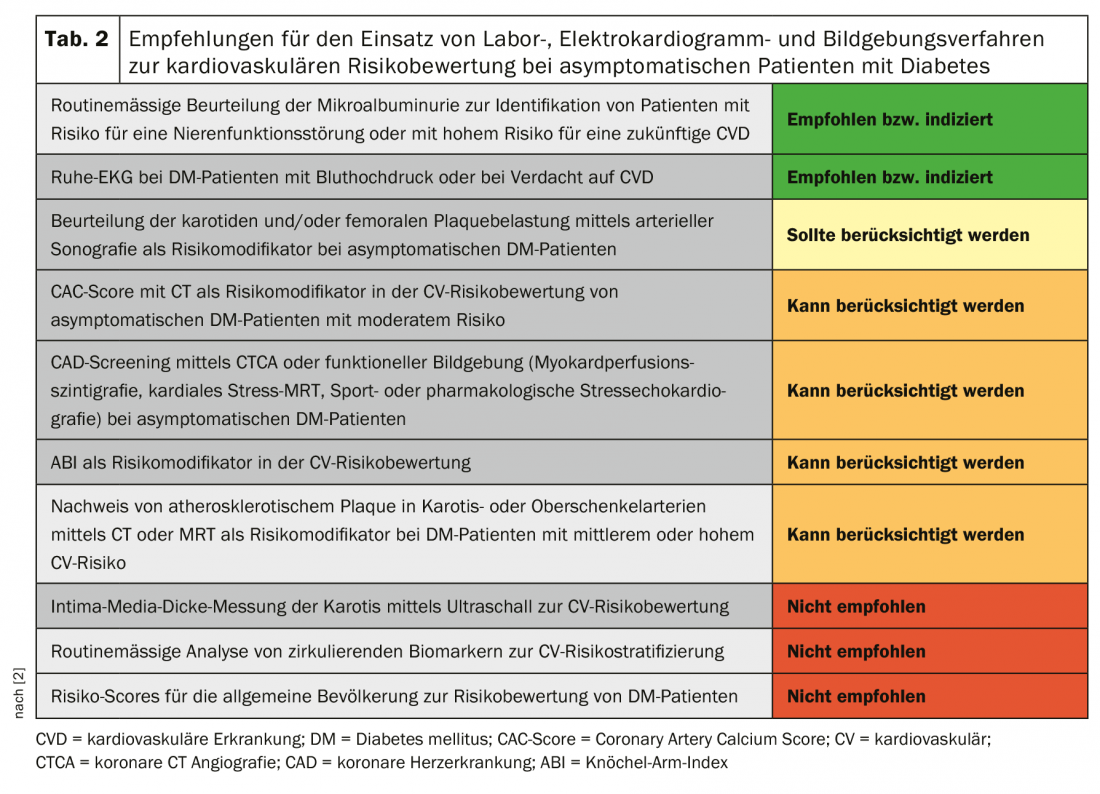

Nelle attuali linee guida ESC sono state apportate alcune innovazioni anche per quanto riguarda la valutazione clinica delle lesioni cardiovascolari. In particolare, sono state aggiunte nuove raccomandazioni per la valutazione dell’aterosclerosi mediante tecniche di imaging. Un riepilogo di tutte le raccomandazioni relative alle tecniche di laboratorio, elettrocardiogramma e imaging per la valutazione del rischio cardiovascolare si trova nella Tabella 2, con le modifiche rispetto alle linee guida ESC 2013 evidenziate in ogni caso [2].

Trattamento ipoglicemizzante per la prevenzione delle malattie cardiovascolari

Negli ultimi anni, sono stati pubblicati numerosi studi sull’esito cardiovascolare, in particolare sull’uso degli inibitori della dipeptidil peptidasi-4 (DPP-4), degli inibitori SGLT-2 e del GLP-1 RA. Gli inibitori della DDP-4 hanno dimostrato sicurezza cardiovascolare (con l’eccezione di saxagliptin, che è stato associato a un aumento del rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca), ma nessun beneficio cardiovascolare. Al contrario, il GLP-1 RA liraglutide, semaglutide e dulaglutide e gli inibitori SGLT-2 empagliflozin, canagliflozin e dapagliflozin hanno dimostrato di avere benefici cardiovascolari [1]. Solo empagliflozin e liraglutide sono stati associati a una riduzione significativa del rischio di morte cardiovascolare [8,9]. Sulla base di questi dati, nelle attuali linee guida ESC sono state presentate nuove raccomandazioni terapeutiche per l’uso di agenti che abbassano il glucosio per prevenire le malattie cardiovascolari [2].

A differenza della precedente versione delle linee guida ESC del 2013, ora la metformina non è più raccomandata come trattamento di prima linea in tutti i pazienti con DM. Invece, dovrebbe essere utilizzato solo nei pazienti con T2DM in sovrappeso senza malattia cardiovascolare e con un rischio cardiovascolare moderato [2]. Le raccomandazioni si basano principalmente sui dati dello UK Prospective Diabetes Study (UKPDS), in cui il trattamento con metformina ha ridotto il rischio di infarto miocardico del 39%, di morte coronarica del 50% e di ictus del 41% nei pazienti T2DM in sovrappeso e senza malattie cardiovascolari, per un periodo mediano di 10,7 anni. [2,10].

Invece della metformina, l’uso degli inibitori SGLT-2 empagliflozin, canagliflozin o dapagliflozin e del GLP-1 RA liraglutide, semaglutide o dulaglutide per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari è ora raccomandato nel trattamento di prima linea dei pazienti con T2DM con rischio cardiovascolare elevato o molto elevato. Solo empagliflozin o liraglutide sono indicati per ridurre il rischio di morte cardiovascolare [2].

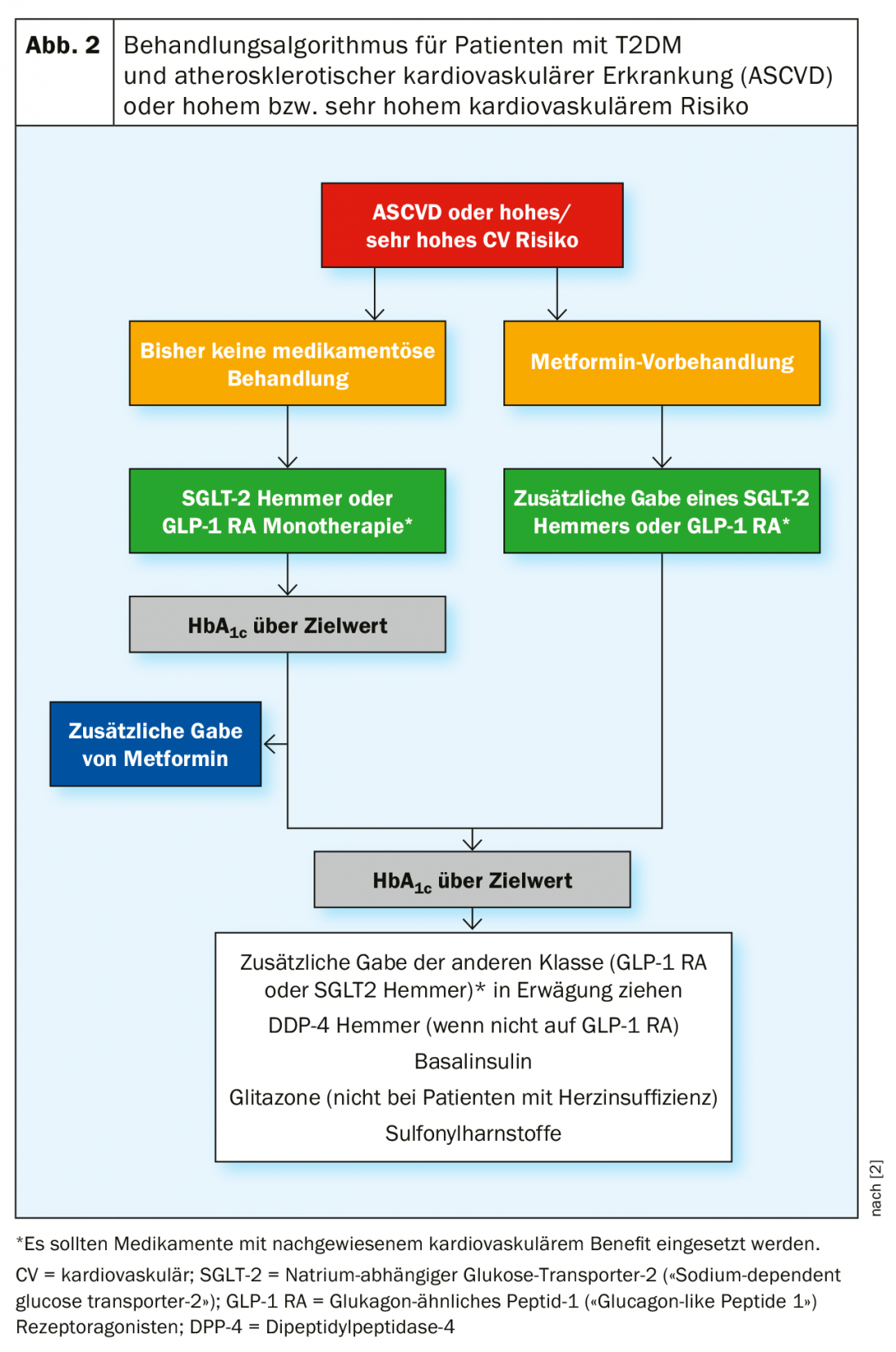

In base a queste raccomandazioni adattate, sono stati sviluppati nuovi algoritmi di trattamento. Una panoramica dei pazienti con T2DM e malattia cardiovascolare aterosclerotica (ASCVD) o rischio cardiovascolare alto o molto alto è riportata nella Figura 2 [2].

Se è stato somministrato un precedente trattamento non farmacologico, la monoterapia con un inibitore SGLT-2 o un GLP-1 RA è ora indicata in prima linea, e devono essere utilizzati farmaci con comprovato beneficio cardiovascolare. Se il valore target di HbA1c non può essere raggiunto con questo trattamento, si raccomanda la somministrazione aggiuntiva di metformina. Nei pazienti trattati con metformina, si dovrebbe utilizzare anche un inibitore SGLT-2 o un GLP-1 RA [2].

Se l’HbA1c è ancora al di sopra del valore target nonostante la combinazione di un inibitore SGLT-2 o di un GLP-1 RA con la metformina, si può prendere in considerazione la somministrazione aggiuntiva dell’altra classe, cioè GLP-1 RA o SGLT-2 inibitore. Se il paziente non è in terapia con GLP-1 RA, è possibile utilizzare anche un inibitore della DPP-4. Altre opzioni terapeutiche alternative sono l’insulina basale, i glitazoni (tranne nei pazienti con insufficienza cardiaca) o le sulfoniluree [2].

Nei pazienti con T2DM senza ASCVD o con rischio cardiovascolare moderato, inizialmente è indicata la monoterapia con metformina. Se questo non porta al raggiungimento del valore target di HbA1c, si possono utilizzare gli inibitori DPP-4, GLP-1 RA, glitazoni e, se la velocità di filtrazione glomerulare stimata (e-GFR) è adeguata, gli inibitori SGLT-2. Se l’HbA1c è ancora al di sopra del valore target, sono possibili le altre tre opzioni di trattamento dopo un inibitore SGLT-2 o un glitazone. Dopo un inibitore della DPP-4 o un GLP-1 RA, tuttavia, si consigliano solo gli inibitori SGLT-2 o i glitazoni [2].

Se questo non porta ancora al valore target di HbA1c desiderato, la somministrazione aggiuntiva di altre classi di sostanze deve essere continuata secondo le raccomandazioni fornite. In ultima istanza, si può prendere in considerazione l’uso aggiuntivo di sulfoniluree (di ultima generazione con un rischio minore di ipoglicemia) o di insulina basale (con un rischio minore di ipoglicemia) [2].

Trattamento dei pazienti con DM per ridurre il rischio di insufficienza cardiaca

I pazienti con DM hanno un rischio da due a cinque volte maggiore di sviluppare un’insufficienza cardiaca [11]. Inoltre, il rischio di ricovero ospedaliero per insufficienza cardiaca e il rischio di morte per qualsiasi causa cardiovascolare aumentano in presenza di entrambe le condizioni [2]. Di conseguenza, il rischio di insufficienza cardiaca deve essere considerato anche nel trattamento dei pazienti con DM. Empagliflozin, dapagliflozin e canagliflozin sono raccomandati per ridurre il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca, poiché tutti gli inibitori SGLT-2 hanno mostrato dati corrispondenti nei rispettivi studi di esito [1,2].

La metformina può essere utilizzata nei pazienti con DM e insufficienza cardiaca, a condizione che l’e-GFR sia stabile e >30 mL/min/1.73 m². Il GLP-1 RA e gli inibitori della DPP-4 sitagliptin e linagliptin hanno un effetto neutro sul rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca e possono essere utilizzati anche in questo contesto. Il saxagliptin, invece, non è raccomandato a causa del suo effetto negativo sui tassi di ospedalizzazione nei pazienti affetti da DM con precedente insufficienza cardiaca o a rischio aumentato di insufficienza cardiaca. Anche il pioglitazone e il rosiglitazone non devono essere utilizzati in questo gruppo di pazienti, perché aumentano il rischio di insufficienza cardiaca. L’uso dell’insulina può essere preso in considerazione in presenza di insufficienza cardiaca sistolica avanzata con frazione di eiezione ridotta [2].

Gestione della CKD nel T2DM

La CKD che si sviluppa nel contesto del DM è un problema di salute importante, associato al rischio più elevato di malattie cardiovascolari e deve essere gestita di conseguenza. Tuttavia, dati recenti suggeriscono che alcuni dei più recenti farmaci anti-iperglicemici orali hanno un effetto renale benefico. Ad esempio, tutti gli inibitori SGLT-2 hanno mostrato un beneficio renale come endpoint secondario nel rispettivo studio sugli esiti cardiovascolari, e canagliflozin ha anche dimostrato una superiorità rispetto al placebo nello studio CREDENCE con un endpoint primario renale [1]. Di conseguenza, gli inibitori SGLT-2 sono raccomandati per ridurre la progressione della malattia renale diabetica se l’e-GFR è 30 a <90 mL/min/1.73 m². Inoltre, il trattamento con il GLP-1 RA liraglutide o semaglutide deve essere preso in considerazione se l’e-GFR è >30 mL/min/1.73 m² [2].

In breve: altre importanti innovazioni nelle linee guida ESC

Rivascolarizzazione coronarica: la rivascolarizzazione dei pazienti con malattia coronarica può essere eseguita, in linea di principio, mediante un innesto di bypass aorto-coronarico o un intervento coronarico percutaneo. Come dimostra una recente meta-analisi di 11 studi clinici randomizzati con un totale di 11.518 pazienti inclusi, l’innesto di bypass aorto-coronarico è associato a una minore mortalità complessiva, soprattutto in presenza di DM o di una maggiore complessità coronarica [12]. Di conseguenza, secondo le attuali linee guida ESC, nei pazienti con DM con malattia coronarica stabile e anatomia adatta per entrambe le procedure, il bypass aorto-coronarico dovrebbe essere preferito con l’aumentare della complessità della progressione della malattia. Solo nella malattia a vaso singolo o di branca con stenosi prossimale del ramo interventricolare anteriore e arteria coronaria sinistra interessata con bassa complessità della malattia, si possono fare buone raccomandazioni per entrambe le procedure [1,2].

Valori target individualizzati per la pressione arteriosa: le raccomandazioni per la gestione della pressione arteriosa sono state riviste per tenere meglio conto degli effetti dell’età e delle comorbidità esistenti. In generale, si raccomanda di trattare tutti i pazienti con DM con una pressione arteriosa di >140/90 mmHg. I pazienti più giovani con DM dovrebbero avere una pressione arteriosa sistolica di >120 e <130 mmHg e i pazienti di età superiore ai 65 anni dovrebbero avere una pressione arteriosa sistolica di >130 e <140 mmHg. La pressione arteriosa diastolica deve essere >70 e <80 mmHg. A seconda della presenza di altre malattie e della tolleranza individuale al trattamento, questi valori target possono essere modificati, se necessario [1,2].

Nuovi valori target dei lipidi in base alle categorie di rischio cardiovascolare: I valori target dei lipidi sono stati adattati per essere coerenti con le nuove categorie di rischio cardiovascolare. Quindi, nei pazienti con T2DM con rischio cardiovascolare moderato, si dovrebbe raggiungere un valore di LDL-C <2,6 mmol/L (<100 mg/dL). Il valore target per il rischio elevato è <1,8 mmol/L (<70 mg/dL) e per il rischio molto elevato è <1,4 mmol/L (<55 mg/dL), e in entrambi i casi la riduzione dell’LDL-C deve essere almeno del 50%. A seconda del livello di LDL-C, i pazienti a rischio moderato e alto possono generalmente essere gestiti con una statina ± ezetimibe, mentre nei pazienti a rischio molto alto con livelli di LDL-C persistentemente elevati nonostante la terapia con statine, si raccomanda un inibitore di PCSK9 [1,2].

Aspirina nella prevenzione primaria: la nuova classificazione dei fattori di rischio può essere utile anche per decidere quando ha senso usare l’aspirina per la prevenzione primaria. Le raccomandazioni sono che può essere presa in considerazione nei pazienti con DM ad alto o altissimo rischio cardiovascolare, in assenza di chiare controindicazioni. L’aspirina non è raccomandata per i pazienti a rischio moderato [1,2].

Conclusione

L’attuale versione delle linee guida ESC introduce una serie di innovazioni che tengono conto delle crescenti evidenze provenienti da un numero sempre maggiore di studi disponibili. In primo luogo, è stato riclassificato il rischio cardiovascolare, che a sua volta costituisce la base per ulteriori raccomandazioni. Inoltre, l’interpretazione degli studi sull’esito cardiovascolare nella terapia del T2DM è stata inclusa nelle linee guida, ponendo così l’accento sulla gestione e sulla prevenzione delle malattie cardiovascolari. In questo contesto, la metformina è stata riposizionata nella gestione del T2DM e l’uso degli inibitori SGLT-2 e del GLP-1 RA è stato adeguato di conseguenza nella prima linea di terapia. Inoltre, sono state sviluppate nuove raccomandazioni per il trattamento con inibitori SGLT-2 e GLP-1 RA per rallentare il declino della funzione renale nei pazienti con T2DM e CKD. Inoltre, sono state apportate modifiche alla selezione delle tecniche di rivascolarizzazione, all’individualizzazione dei valori target della pressione arteriosa, ai valori target dei lipidi con raccomandazioni per l’uso degli inibitori PCSK9 e al ruolo dell’aspirina nella prevenzione primaria. In definitiva, non si è trattato solo di un aggiornamento delle linee guida esistenti, ma soprattutto ha preso in considerazione un gran numero di aspetti individuali, legati al paziente.

Messaggi da portare a casa

- Le attuali linee guida ESC dividono i pazienti con T2DM in tre categorie di rischio: rischio cardiovascolare moderato, alto e molto alto.

- La metformina dovrebbe essere utilizzata come terapia di prima linea solo nei pazienti con T2DM in sovrappeso, senza malattie cardiovascolari e con un rischio cardiovascolare moderato.

- Per un rischio cardiovascolare elevato o molto elevato, gli inibitori SGLT-2 o GLP-1 RA sono raccomandati in prima linea per ridurre il rischio di eventi cardiovascolari e renali, con empagliflozin e liraglutide indicati in aggiunta per ridurre il rischio di morte cardiovascolare.

- L’uso degli inibitori SGLT-2 è consigliato per ridurre il rischio di ospedalizzazione per insufficienza cardiaca.

- Le attuali linee guida ERA-EDTA raccomandano l’uso degli inibitori SGLT-2 come monoterapia o terapia combinata nei pazienti con T2DM con CKD, a seconda dell’efficacia e della tollerabilità del pretrattamento.

Letteratura:

- Grant PJ, Cosentino F: Le Linee Guida ESC 2019 su diabete, pre-diabete e malattie cardiovascolari sviluppate in collaborazione con l’EASD. Eur Heart J, 2019. 40(39): 3215-3217.

- Cosentino F, et al.: Linee guida ESC 2019 su diabete, pre-diabete e malattie cardiovascolari sviluppate in collaborazione con l’EASD. Eur Heart J, 2019.

- Sarafidis P, et al.: Inibitori SGLT-2 e agonisti del recettore GLP-1 per la nefroprotezione e la cardioprotezione nei pazienti con diabete mellito e malattia renale cronica. Una dichiarazione di consenso dei gruppi di lavoro EURECA-m e DIABESITY dell’ERA-EDTA. Nephrol Dial Transplant, 2019. 34(2): 208-230.

- Sarwar N, et al: Diabete mellito, concentrazione di glucosio nel sangue a digiuno e rischio di malattia vascolare: una meta-analisi collaborativa di 102 studi prospettici. Lancet, 2010. 375(9733): 2215-2222.

- Rawshani A, et al: Eccesso di mortalità e malattie cardiovascolari nei giovani adulti con diabete di tipo 1 in relazione all’età di insorgenza: uno studio di coorte nazionale, basato su un registro. Lancet, 2018. 392(10146): 477-486.

- Sattar N, et al: Età alla diagnosi di diabete mellito di tipo 2 e associazioni con i rischi cardiovascolari e di mortalità. Circolazione, 2019. 139(19): 2228-2237.

- Williams B, et al, Linee guida ESC/ESH 2018 per la gestione dell’ipertensione arteriosa. European heart journal, 2018. 39(33): 3021-3104.

- Zinman B, et al: Empagliflozin, esiti cardiovascolari e mortalità nel diabete di tipo 2. N Engl J Med, 2015. 373(22): 2117-2128.

- Marso SP, et al: Liraglutide ed esiti cardiovascolari nel diabete di tipo 2. N Engl J Med, 2016. 375(4): 311-322.

- Gruppo di studio prospettico sul diabete del Regno Unito. Effetto del controllo intensivo della glicemia con metformina sulle complicanze nei pazienti in sovrappeso con diabete di tipo 2 (UKPDS 34). Lancet, 1998. 352(9131): 854-865.

- Nichols GA, et al: L’incidenza dell’insufficienza cardiaca congestizia nel diabete di tipo 2: un aggiornamento. Diabetes Care, 2004. 27(8): 1879-1884.

- Head SJ, et al: Mortalità dopo l’innesto di bypass aorto-coronarico rispetto all’intervento coronarico percutaneo con stenting per la coronaropatia: un’analisi congiunta dei dati dei singoli pazienti. Lancet, 2018. 391(10124): 939-948.

- Lehmann R: Comunicazione personale del Prof. R. Lehmann – Presidente del gruppo di lavoro SGED/SSED.

- Neal B, et al: Canagliflozin ed eventi cardiovascolari e renali nel diabete di tipo 2. The New England journal of medicine, 2017. 377(7): 644-657.

- Wiviott SD et al: Dapagliflozin e esiti cardiovascolari nel diabete di tipo 2. The New England journal of medicine, 2019. 380(4): 347-357.

- Husain M, et al: Semaglutide orale ed esiti cardiovascolari nei pazienti con diabete di tipo 2. The New England journal of medicine, 2019. 381(9): 841-851.

- Gerstein HC, et al: Dulaglutide ed esiti cardiovascolari nel diabete di tipo 2 (REWIND): uno studio in doppio cieco, randomizzato e controllato con placebo. Lancet (Londra, Inghilterra), 2019. 394(10193): 121-130.