Nel 2013, la Società Europea di Cardiologia (ESC) ha pubblicato nuove linee guida su varie malattie cardiovascolari. Questi dati sono stati presentati in una sessione principale del meeting annuale della Società Svizzera di Cardiologia il 12 giugno 2014. L’attenzione si è concentrata sulla gestione dei pazienti con ipertensione arteriosa, coronaropatia stabile (CHD) e diabete o malattie correlate al diabete. Pre-diabete.

(ee) Le linee guida sull’ipertensione sono state presentate da PD Gregoire Würzner, MD, CHUV Lausanne. Soprattutto nella diagnosi dell’ipertensione, ci sono stati alcuni cambiamenti rispetto alle vecchie linee guida. La misurazione convenzionale della pressione arteriosa (BP) in ufficio rimane il gold standard per lo screening, la diagnosi e la gestione dell’ipertensione. L’ipertensione viene diagnosticata quando almeno due misurazioni della pressione arteriosa nel corso di almeno due consultazioni mostrano valori ≥140/≥90 mmHg.

Gestione dell’ipertensione arteriosa

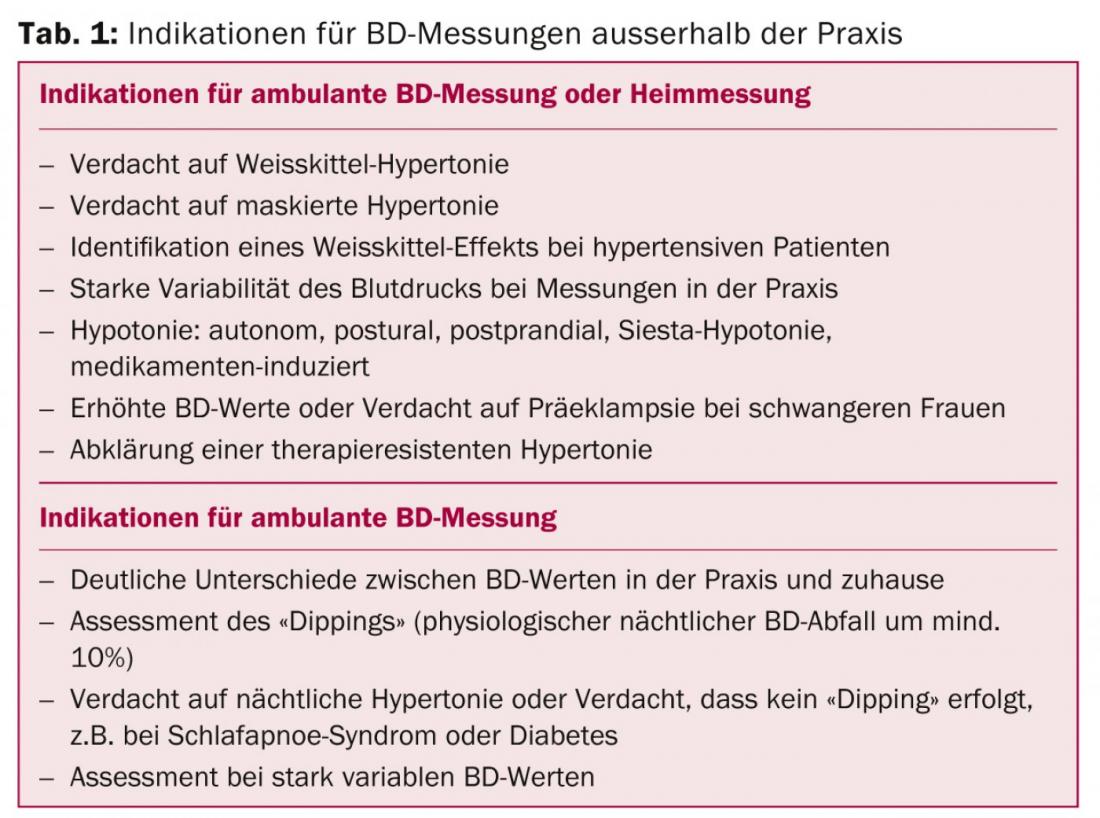

Le misurazioni della BP al di fuori dello studio, sia come misurazioni ambulatoriali che come misurazioni della BP a casa (misurazioni a casa da parte del paziente stesso), sono importanti complementi alla misurazione dello studio, perché è possibile rilevare l’ipertensione mascherata. L’incidenza di eventi cardiovascolari è doppia nei soggetti con ipertensione mascherata rispetto ai soggetti normotesi. I valori di cut-off per l’ipertensione nella misurazione ambulatoriale sono:

- 130/80 mmHg per la misurazione di 24 ore.

- 135/85 mmHg per la misurazione ambulatoriale o a domicilio durante il giorno. sveglio

- 120/70 mmHg per una misurazione notturna risp. addormentato

Le indicazioni per le misurazioni ambulatoriali della BP o per le misurazioni domiciliari sono elencate nella Tabella 1. “Il potenziamento delle misurazioni ambulatoriali è un cambiamento rispetto al passato”, ha sottolineato il relatore, “perché come medico non può più ‘riposare’ sulle misurazioni del suo studio”.

In ogni paziente, il rischio cardiovascolare deve essere determinato in relazione all’ipertensione e in funzione di altri fattori di rischio. L’ulteriore terapia dipende dal rischio. L’obiettivo è un valore di pressione inferiore a 140/90 mmHg – questo vale per quasi tutti i pazienti. Il precedente motto “più basso è, meglio è” è passato. Fanno eccezione i diabetici (pressione diastolica ≥85 mmHg) e i pazienti anziani (pressione sistolica 140-150 mmHG). Nelle linee guida NICE britanniche, i valori target della BP sono un po’ più bassi.

Gestione della CHD stabile

Il Prof. Michael Zellweger, Ospedale Universitario di Basilea, ha parlato delle ultime linee guida ESC sulla CHD stabile (sCAD). Rispetto alle linee guida precedenti, c’è una maggiore enfasi sulla separazione della stratificazione del rischio dal processo diagnostico. Le misure diagnostiche dovrebbero dipendere dalla probabilità pre-test che il paziente abbia davvero la sCAD. Le linee guida includono una tabella che può essere utilizzata per stimare la probabilità di stenosi coronarica in base all’età e al sesso del paziente, nonché ai sintomi (angina tipica, angina atipica, assenza di dolore anginoso). Più il paziente è anziano, maggiore è la probabilità, e gli uomini sono significativamente più probabili delle donne.

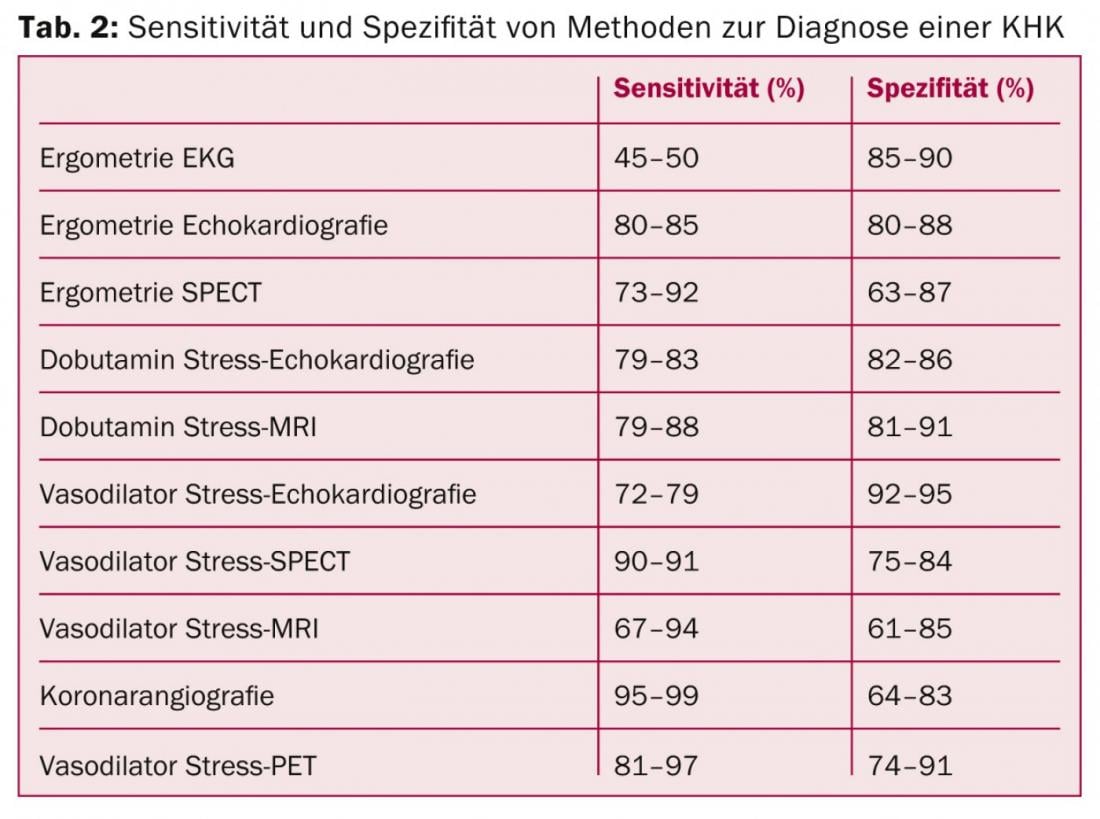

Nei pazienti con una bassa probabilità pre-test di stenosi coronarica (inferiore al 15%), non sono raccomandate ulteriori diagnosi oltre a quelle consuete (ECG, laboratorio), poiché il rischio di danni al paziente è superiore al possibile beneficio. Nei pazienti con un’alta probabilità pre-test (oltre l’85%), l’angiografia dovrebbe essere eseguita direttamente, almeno per quanto riguarda l’aspetto diagnostico. La situazione è piuttosto complessa nei pazienti con un rischio “intermedio” (15-85%): In questo caso, è necessario eseguire principalmente una ricerca dell’ischemia, per cui il test da sforzo puro senza imaging ha perso importanza. Nei pazienti con una probabilità del 15-50%, si può prendere in considerazione l’angiografia coronarica TC se il paziente è idoneo e se sono disponibili l’infrastruttura e le competenze adeguate. Le moderne tecniche di imaging hanno un peso maggiore nelle nuove linee guida (Tab. 2).

La prognosi può essere stimata con un nomogramma basato sui risultati dell’ergometria. Nella diagnostica dell’ischemia per immagini, l’entità dell’ischemia è decisiva. L’ulteriore gestione dipende dal rischio e dalla situazione di rischio. la prognosi; il paziente viene rivascolarizzato o trattato in modo ottimale con farmaci. Nelle linee guida è disponibile anche un diagramma pratico per facilitare la decisione se eseguire un intervento percutaneo o un’operazione di bypass. In conclusione, il Prof. Zellweger ha nuovamente ricordato i punti da non dimenticare nella gestione dei pazienti con sCAD: Valutazione del rischio, cambiamenti dello stile di vita, uso ottimale dei farmaci, qualità di vita del paziente ed effetti collaterali dei farmaci.

Gestione della CHD nel diabete

Le linee guida ESC sul diabete sono state presentate dal Prof. Marco Roffi, Ospedale Universitario di Ginevra. I criteri diagnostici sono cambiati negli ultimi anni. Per quanto riguarda il rischio cardiovascolare, esistono solo due categorie di rischio per i diabetici: rischio molto elevato (diabete e almeno un evento cardiovascolare) e rischio elevato (tutti i diabetici). Lo screening per l’ischemia miocardica silente non è generalmente necessario e dovrebbe essere preso in considerazione solo nei pazienti ad alto rischio in situazioni particolari. Per la prevenzione microvascolare, l’obiettivo del trattamento è chiaro: l’HbA1c deve essere inferiore al 7% (6-6,5% nei pazienti giovani, 7,5-8% nei pazienti anziani con malattia lunga o complicata). L’ipoglicemia deve essere evitata a tutti i costi. Le prove non sono chiare riguardo agli obiettivi di trattamento per la prevenzione delle complicanze macrovascolari. Non tutti i diabetici beneficiano allo stesso modo di una gestione aggressiva del glucosio. È quindi importante individuare gli obiettivi terapeutici e adattarli a fattori quali la motivazione personale, la durata della malattia, le comorbidità, l’aspettativa di vita e le complicanze vascolari preesistenti. Per quanto riguarda la riduzione della pressione arteriosa, ora si applica quanto segue: “Il più basso può non essere il migliore”, non si punta più a valori inferiori a 130/80 mmHg. L’aspirina viene utilizzata solo nella prevenzione secondaria.

- Le nuove linee guida sono disponibili per il download sul sito web dell’ESC: www.escardio.org/guidelines