KEYNOTE-042 e CARMENA: due studi che hanno il potenziale di cambiare la pratica. Si tratta – come spesso accade ultimamente – del cancro ai polmoni, ma anche del carcinoma a cellule renali. Inoltre, la valutazione finale dello studio FIRE-3 proviene dalla Germania.

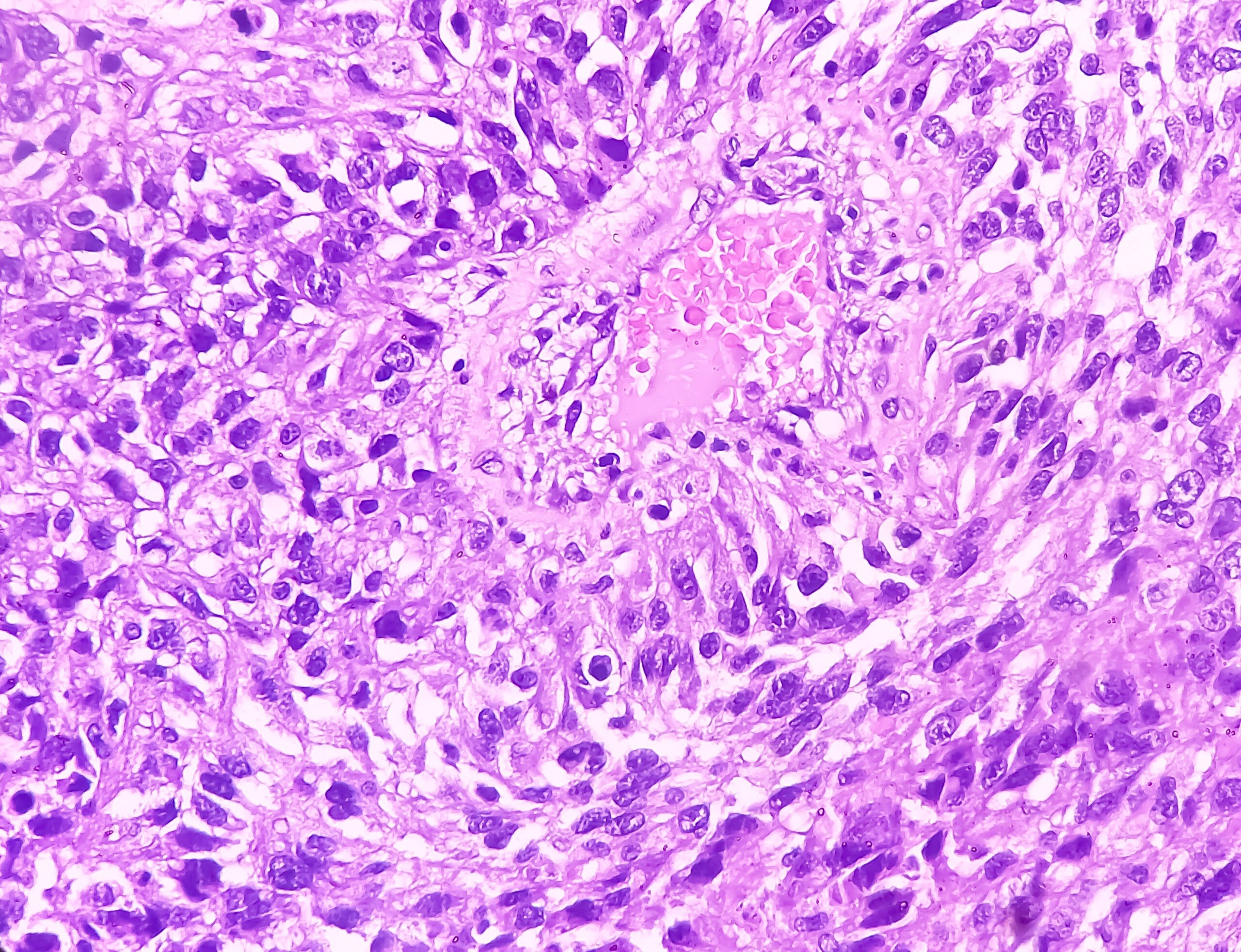

I risultati dello studio FIRE-3 [1–3] hanno sottolineato la rilevanza dell’analisi delle mutazioni RAS (KRAS e NRAS) per le decisioni terapeutiche nel carcinoma colorettale metastatico di prima linea (mCRC) ben cinque anni fa. L’anticorpo monoclonale anti-EGFR cetuximab (Erbitux®) ha mostrato un significativo beneficio in termini di sopravvivenza per i pazienti con tumori RAS wild-type rispetto a bevacizumab.

Premessa: oltre all’esone 2 del KRAS, anche mutazioni più rare nell’esone 3 e 4 del gene KRAS e mutazioni negli esoni 2, 3 e 4 del gene NRAS possono causare la resistenza dei tumori ai farmaci anti-EGFR. Le mutazioni RAS sono state quindi identificate in diversi studi come biomarcatori predittivi negativi della terapia anti-EGFR nel mCRC.

Rispetto alla sola chemioterapia, si è riscontrato un beneficio di sopravvivenza globale di oltre cinque mesi in tutti i tipi RAS selvatici, quando l’anticorpo anti-EGFR panitumumab è stato aggiunto alla chemioterapia secondo il regime FOLFOX4. Nello studio CRYSTAL [4], dopo l’analisi RAS estesa (cioè tutti i RAS wild-type), si è registrato un beneficio mediano di OS di circa otto mesi con l’aggiunta di cetuximab rispetto al solo regime FOLFIRI.

Rispetto a bevacizumab più FOLFIRI, il trattamento primario di combinazione con l’anticorpo anti-EGFR cetuximab più FOLFIRI ha anche prolungato significativamente la sopravvivenza globale nei tumori RAS wild-type (KRAS e NRAS) in FIRE-3, da 25,0 a 33,1 mesi. 400 pazienti su un totale di 592 partecipanti presentavano questo stato di mutazione. La sopravvivenza libera da progressione è stata paragonabile nei due gruppi a circa dieci mesi.

I risultati di uno studio di fase II chiamato PEAK [5] con il principio attivo panitumumab andavano in una direzione simile, ma non lo studio CALGB pubblicato più o meno nello stesso periodo [6–8]. Non è emerso alcun beneficio in termini di sopravvivenza globale con cetuximab rispetto a bevacizumab. Nelle attuali linee guida ESMO [9], tutte le combinazioni chemioterapia-anticorpo sono considerate come possibili trattamenti di prima linea per i pazienti con mCRC e RAS wild type.

Qualche tempo fa, ha fatto scalpore la scoperta, tra l’altro proveniente da un’analisi retrospettiva dei dati FIRE-3 e CRYSTAL, che la localizzazione del tumore primario ha un valore prognostico. Le analisi CALGB e PRIME presentate all’ESMO 2016 giungono a conclusioni simili, il che fa già sembrare la linea guida ESMO nuovamente superata in questo senso.

Dati finali dopo più di cinque anni

Cinque anni dopo l’ultimo paziente, il periodo di follow-up è terminato. All’ASCO 2018, il gruppo di studio tedesco ha quindi presentato un aggiornamento finale di FIRE-3. La parte della popolazione dello studio con RAS wild-type che poteva essere valutata nell’endpoint primario secondo il protocollo, cioè quella con almeno tre cicli di chemioterapia e almeno una TAC dopo l’ingresso nello studio, comprendeva 351 pazienti (87,8%). I circa 49 abbandoni precoci dello studio (per intolleranza o richiesta del paziente) sono stati quindi esclusi per poter effettuare una valutazione finale dell’endpoint primario, il tasso di risposta obiettiva, tra l’altro. Infatti, a differenza dell’analisi primaria del 2014, la differenza in questo endpoint era ora significativamente a favore di cetuximab. In precedenza, le corrispondenti valutazioni post-hoc dell’ORR secondo i criteri RECIST 1.1, la contrazione precoce del tumore e la profondità di risposta mediana avevano già indicato questa direzione. Secondo gli autori, i dati finali sull’ORR con cetuximab rappresentano ora un’integrazione adeguata e plausibile del beneficio di sopravvivenza globale.

La durata mediana del follow-up fino al momento dell’interruzione dei dati nel luglio 2017 è stata di 70,8 mesi. Rispetto alle analisi precedenti con il 65-68% di eventi di sopravvivenza, ora se ne sono verificati molti di più, ossia l’85,3% di eventi, il che migliora ancora una volta in modo significativo la qualità dei dati di sopravvivenza a lungo termine. Considerando solo la popolazione del protocollo, c’è stato un prolungamento significativo della sopravvivenza globale da 26,1 mesi con bevacizumab a 32,5 mesi con cetuximab. Nell’intera popolazione RAS wild-type, la sopravvivenza globale mediana è stata di 25,6 resp. 31,1 mesi. La Tabella 1 riepiloga i dati finali di FIRE-3.

Il fuoco continua

La serie di studi FIRE continua nel frattempo. FIRE-4, lo studio di follow-up di FIRE-3, verificherà innanzitutto nel contesto di prima linea se il cetuximab debba davvero essere somministrato fino alla progressione o se sia possibile passare al mantenimento con 5-FU e bevacizumab dopo un certo periodo di induzione (switch maintenance). L’endpoint primario è la sopravvivenza libera da progressione. La seconda domanda a cui rispondere è: la terapia anti-EGFR, dopo essere stata utilizzata con successo in prima linea, può essere utilizzata di nuovo in terza linea dopo una terapia di seconda linea priva di anti-EGFR, cioè è di nuovo efficace (re-challenge)? Ci sono dati preliminari di un gruppo di studio italiano con circa 39 pazienti. FIRE-4 vuole testare nuovamente questo aspetto nell’ambito di uno studio randomizzato di fase III su circa 230 pazienti.

Anche FIRE-4.5 è aperto da un anno. Si tratta del gruppo difficile da trattare di pazienti BRAF-mutati. Questo 8-10% di pazienti con mCRC ha la prognosi peggiore. Finora esistono solo dati retrospettivi che suggeriscono una terapia triplice, cioè FOLFOXIRI, nel contesto di prima linea. FIRE-4.5 sta testando per la prima volta la combinazione di FOLFOXIRI con cetuximab contro bevacizumab. L’endpoint primario è la risposta complessiva. Parteciperanno circa 100 pazienti. Questo è attualmente l’unico studio randomizzato di prima linea nella popolazione di pazienti BRAF-mutati. La fase di reclutamento dovrebbe essere completata in ben due anni.

Cancro al polmone -Pembrolizumab di nuovo “favorito dal congresso

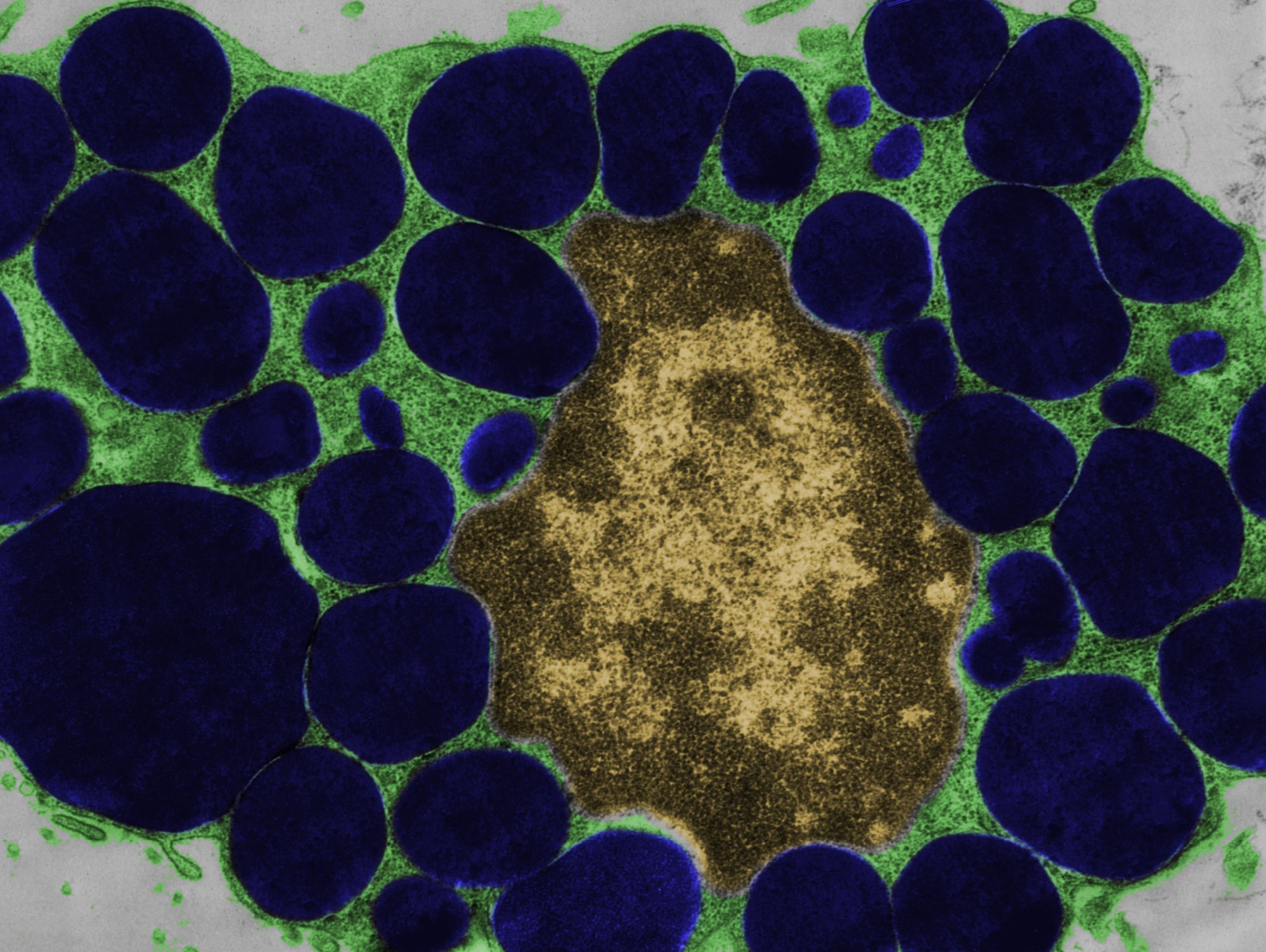

Chiunque lavori nel campo dell’oncologia dovrebbe ormai conoscere l’immuno-oncologia. Tuttavia, due malattie in particolare beneficiano dei progressi compiuti negli ultimi anni: il melanoma e il tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC). L’ultima volta abbiamo riferito dall’ESMO 2016 su KEYNOTE-024, che ha creato un vero e proprio fermento nella comunità del cancro al polmone quando è emerso che l’anticorpo anti-PD-1 pembrolizumab (Keytruda®) prolunga la sopravvivenza libera da progressione e la sopravvivenza globale nel trattamento di prima linea, con minori effetti collaterali, rispetto alla chemioterapia a base di platino. Già allora, alcuni vedevano avvicinarsi la fine della chemioterapia di prima linea, poiché oltre ai pazienti con mutazioni driver oncogeniche (come EGFR e ALK), per i quali le nuove terapie erano già importanti nel contesto di prima linea, anche la maggior parte dei pazienti NSCLC avanzati senza mutazioni o traslocazioni EGFR o ALK, ma con espressione di PD-L1 su almeno la metà delle cellule tumorali, stavano ora beneficiando. Tuttavia, quest’ultima informazione è decisiva, perché si applica a “solo” un terzo dei casi. Il campione KEYNOTE-024, che escludeva anche le persone con metastasi cerebrali, con steroidi o con malattie autoimmuni, non era forse così rappresentativo del resto della popolazione con cancro al polmone come si pensava? Alcuni esperti hanno ipotizzato che alla fine il pembrolizumab sarà preso in considerazione nella pratica clinica in “solo” il 10% dei casi.

Tuttavia, è chiaro da tempo che, sebbene l’espressione di PD-L1 sia uno dei biomarcatori predittivi meglio studiati in questo campo, è inadeguato sotto molti aspetti. Più volte è stato dimostrato che anche i pazienti con livelli di espressione inferiori o nulli nel tumore rispondono e traggono beneficio (anche se in misura minore) dagli inibitori del checkpoint. In futuro, quindi, si utilizzerà sempre più un “pacchetto” di biomarcatori, che probabilmente includerà il carico di mutazioni tumorali.

Perché: anche lo studio KEYNOTE-042, presentato ora all’ASCO, va in questa direzione. Mentre lo sviluppo e l’approvazione di pembrolizumab si basavano ancora sul presupposto (in parte a causa dei costi) che – anche se PD-L1 non è un biomarcatore perfetto – l’espressione di PD-L1 nel tessuto tumorale è biologicamente così importante che la sua determinazione è necessaria per giustificare l’inibizione del checkpoint, questo approccio è ora, a prima vista, su un terreno traballante dopo KEYNOTE-042. Attualmente, il testo dell’autorizzazione all’immissione in commercio in Svizzera recita: “Keytruda è indicato per il trattamento di prima linea del NSCLC metastatico negli adulti i cui tumori esprimono PD-L1 con un punteggio di proporzione tumorale (TPS) ≥50% e non presentano aberrazioni genomiche tumorali di tipo EGFR o ALK”. Per quanto tempo continuerà?

Dal fronte. Il campione dell’ampio studio di fase III KEYNOTE-042 (in aperto) era composto da 1274 pazienti. Sono stati randomizzati a ≤35 cicli di pembrolizumab 200 mg trisettimanali o ≤6 cicli di paclitaxel e carboplatino o pemetrexed e carboplatino con mantenimento opzionale di pemetrexed (solo per il carcinoma a cellule non squamose), a seconda della scelta del medico curante. Tutto questo nel NSCLC di prima linea e metastatico/avanzato. Più della metà dei pazienti aveva un TPS ≥50%, ma un numero significativamente maggiore, cioè due terzi, aveva solo un TPS ≥20%. Quando l’esito di questi due gruppi è stato confrontato con i risultati della popolazione complessiva, il cui unico criterio era il raggiungimento di un TPS ≥1%, la chiara superiorità di pembrolizumab rispetto al trattamento di prima linea a base di platino era ancora evidente. La Tabella 2 mostra i risultati dell’endpoint primario (per la prima volta si trattava di sopravvivenza globale). E come previsto: La sopravvivenza era migliore quanto più alta era l’espressione di PD-L1. Dopo una mediana di 12,8 mesi, il 13,7% dei pazienti continua a ricevere pembrolizumab.

Alla luce di questi dati chiari, ci si deve chiedere, appena due anni dopo l’avanzamento di pembrolizumab in prima linea, se sia già necessario un adeguamento dell’indicazione. La determinazione dell’espressione di PD-L1 con il limite originale del 50% è davvero ancora sostenibile quando un numero significativamente maggiore di pazienti rispetto a quanto si pensava, anche quelli con livelli di PD-L1 più bassi, traggono un beneficio significativo dall’inibitore del checkpoint? In definitiva, questo renderebbe il farmaco un’opzione che può essere utilizzata più ampiamente e quindi avvicinarsi a un nuovo standard di prima linea per un’ampia percentuale di pazienti (la popolazione target dell’immunomonoterapia potrebbe raddoppiare). Non accettare pembrolizumab dai pazienti con NSCLC avanzato, che secondo KEYNOTE-042 beneficerebbero chiaramente di tale approccio, e offrire la chemioterapia, che è meno efficace e ha effetti collaterali significativamente maggiori, sarebbe quindi eticamente discutibile. Allo stesso tempo, il nuovo standard potrebbe creare problemi di costo. Si tratta di un dilemma che ultimamente incontriamo sempre più spesso in medicina. Sono indicate soluzioni di politica sanitaria.

E: l’intera faccenda non è così semplice come si pensa. Lo studio non consente una dichiarazione conclusiva sulla misura in cui i singoli gruppi di pazienti con livelli specifici di PD-L1 traggono un beneficio preciso (poiché si trattava sempre di un valore minimo). Piuttosto, è ovvio che i pazienti con livelli superiori al 50% in KEYNOTE-042 hanno contribuito in modo decisivo al beneficio di sopravvivenza. Nelle analisi esplorative, anche il beneficio in termini di OS si è ridotto quando è stato considerato solo il gruppo con espressione ≥1-49% (HR 0,92). In generale, l’immunoterapia porta grandi progressi, ma il NSCLC rimane una malattia aggressiva e c’è bisogno di ulteriori ricerche. Attualmente è ancora dubbio se pembrolizumab funzioni meglio da solo o in combinazione con la chemio (vedere KEYNOTE-189, pubblicato poco prima del congresso). [10]. Un altro campo di ricerca è quello dei coadiuvanti. Qual è la posizione dell’inibizione del checkpoint? Ciò che è chiaro è che, data la ricerca degli ultimi anni, il NSCLC non può più essere visto come una malattia “a taglia unica”, in cui una terapia è un’opzione per quasi tutti i pazienti. Ancora una volta, la discussione si conclude con la ricerca sui biomarcatori, che in futuro dovrebbe fornire una risposta alla domanda su chi beneficia maggiormente dell’immunoterapia da sola, in combinazione o insieme alla chemio.

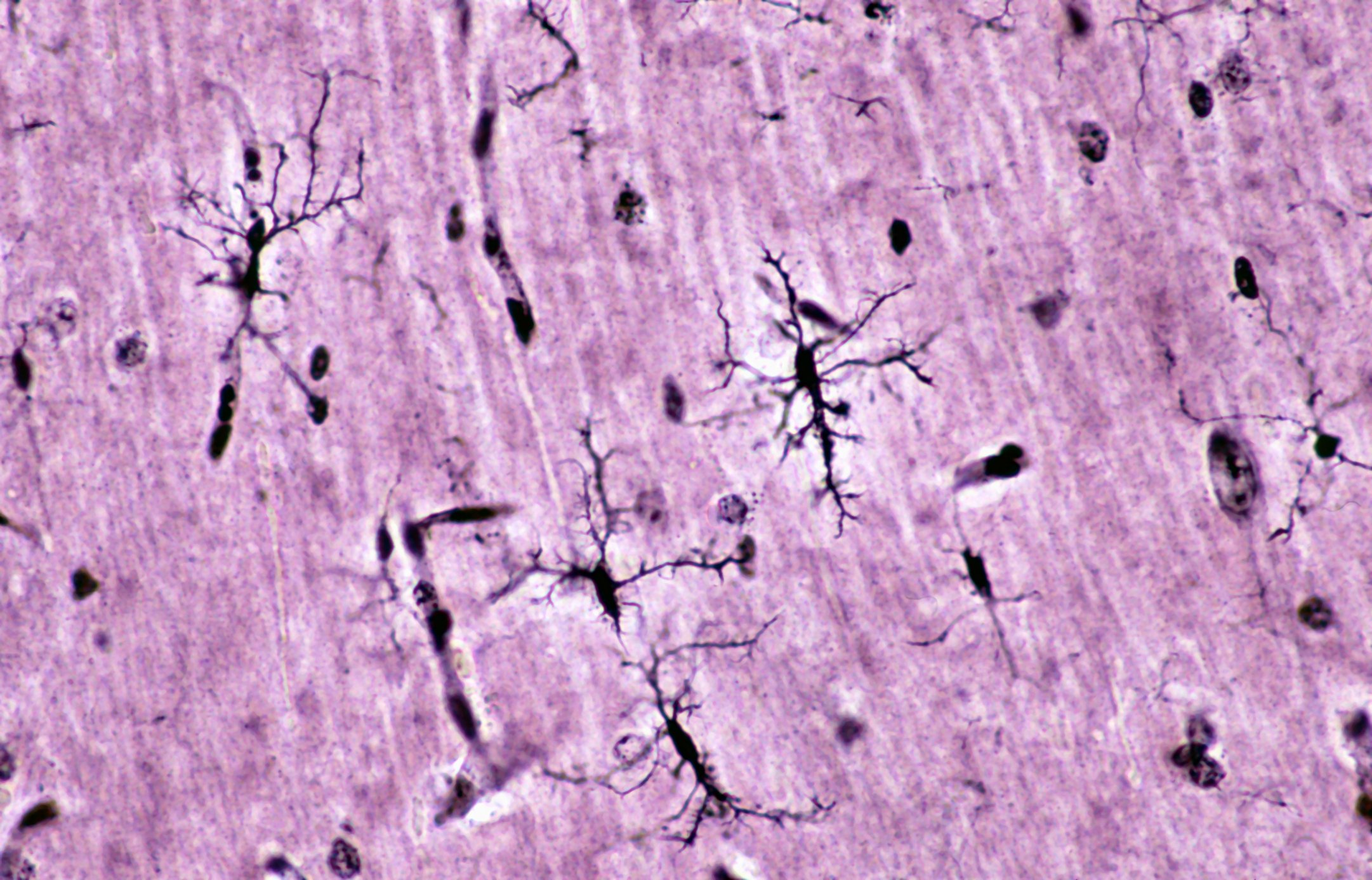

Cambiamento di paradigma nel carcinoma renale avanzato

Nel carcinoma a cellule renali metastatico, soprattutto nei tumori renali di grandi dimensioni, ai pazienti può essere offerta una nefrectomia citoriduttiva prima di iniziare la terapia farmacologica. Quest’ultima, tuttavia, è migliorata notevolmente negli ultimi anni. Sebbene il tumore non risponda bene alla chemioterapia, gli inibitori della tirosin-chinasi, che inibiscono il VEGF e altri recettori, si sono dimostrati farmaci efficaci nel carcinoma a cellule renali metastatico. In questo caso viene spesso utilizzato il sunitinib (Sutent®, inibitore multichinasico), somministrato per via orale. È approvato per il trattamento dei pazienti con carcinoma a cellule renali avanzato e/o metastatico. A causa del successo della terapia mirata e del presupposto che soprattutto i pazienti ad alto rischio potrebbero soffrire di complicazioni e progressione della malattia durante e dopo l’intervento chirurgico, è sorta la domanda in che misura e a quali gruppi di pazienti debba essere effettivamente offerta la nefrectomia citoriduttiva prima di iniziare la terapia farmacologica. Lo studio CARMENA ha esaminato questa questione, e questo è chiaro fin dall’inizio: apparentemente si può fare a meno della chirurgia in diversi pazienti, e il sunitinib da solo è ugualmente efficace o efficace. non inferiore alla procedura chirurgica.

In dettaglio: 450 pazienti (su 576 previsti) sono stati randomizzati in questo studio di fase III alla nefrectomia citoriduttiva seguita da sunitinib dopo quattro-sei settimane o al solo sunitinib. Tutti avevano un carcinoma a cellule renali chiare metastatizzato in modo sincrono, un ECOG performance status di 0 o 1, nessuna metastasi cerebrale sintomatica, una funzione organica accettabile ed erano idonei sia al sunitinib che alla chirurgia (quest’ultima decisa dall’urologo curante). Nel primo gruppo, il 7,1% non aveva ricevuto un intervento chirurgico e il 17,7% non aveva ricevuto sunitinib; nel secondo, il 4,9% non aveva ricevuto sunitinib, ma il 17% aveva ricevuto una nefrectomia secondaria. I pazienti che avevano risposto molto bene al farmaco e che quindi potevano sottoporsi all’intervento chirurgico dopo la terapia, vengono ora seguiti insieme ad altri sottogruppi.

L’analisi ad interim pianificata ha dimostrato la non inferiorità della sola terapia farmacologica. Il profilo di sicurezza corrispondeva a quello conosciuto. La tabella 3 mostra i dati concreti. L’intervallo di confidenza dell’hazard ratio per la OS variava da 0,71 a 1,10 ed era quindi inferiore al limite superiore di non inferiorità (fissato a HR 1,20).

Alla luce dei risultati, la nefrectomia citoriduttiva deve essere riconsiderata come terapia in futuro, almeno in alcune popolazioni. Va notato, tuttavia, che con il 44,4% risp. 41,5% nel rispettivo braccio, relativamente molti pazienti CARMENA avevano un punteggio di rischio sfavorevole e quindi (come si poteva sospettare prima) traggono meno benefici dall’intervento chirurgico di quanti ne subiscano. Per i pazienti con prognosi intermedia, invece, la situazione non sembra così chiara – anche se bisogna ricordare che è stato utilizzato il punteggio di prognosi MSKCC invece del punteggio di prognosi IMDC sviluppato nell’era dei TKI. Lo studio manca di informazioni su altri fattori di selezione che vengono comunemente utilizzati nella decisione a favore o contro la nefrectomia. Tuttavia, ciò che può aver influenzato i risultati chirurgici è il fatto che circa il 70% dei pazienti nel gruppo chirurgico aveva tumori T3 o T4 (50% nel gruppo sunitinib). Nonostante il principio intention-to-treat, il braccio con la chirurgia ha ricevuto la terapia assegnata significativamente meno spesso nel complesso – come notato sopra – mentre il braccio con sunitinib ha ricevuto relativamente spesso la “aggiunta extra” della chirurgia ritardata. Punti che devono essere considerati nell’interpretazione dello studio (vedere l’analisi per-protocollo nell’appendice dello studio).

Anche in questo caso, secondo i nuovi dati, non si può dire semplicemente: “una taglia unica per tutti”. Tuttavia, analogamente a KEYNOTE, un numero maggiore di pazienti rispetto a quanto si pensava in precedenza potrebbe essere risparmiato da un percorso terapeutico più complesso, associato a effetti collaterali o complicazioni potenzialmente gravi. Invece di escludere tutti fin dall’inizio (cosa che lo studio non raccomanda), una selezione ancora più accurata dei pazienti per la nefrectomia sembra ancora più cruciale in futuro. Esistono già diversi modelli di rischio, che possono essere utilizzati per individuare le persone che beneficiano poco di un percorso operativo. Dopo CARMENA, l’attenzione su questo aspetto si è nuovamente intensificata. Attualmente è ancora del tutto aperto il modo in cui la nefrectomia insieme all’immunoterapia si comporta in questo ambito. Quindi rimane emozionante…

Lo studio è stato pubblicato contemporaneamente sul NEJM [11,12].

Fonte: Società americana di oncologia clinica (ASCO), 1-5 giugno 2018, Chicago

Letteratura:

- Heinemann V, et al: FOLFIRI più cetuximab rispetto a FOLFIRI più bevacizumab come trattamento di prima linea per i pazienti con carcinoma del colon-retto metastatico (FIRE-3): uno studio randomizzato, in aperto, di fase 3. The Lancet Oncology 2014; 15(10): 1065-1075.

- Stintzing S, et al: Valutazione radiologica indipendente della risposta oggettiva, della contrazione precoce del tumore e della profondità della risposta in FIRE-3 (AIO KRK-0306) nella popolazione finale valutabile RAS. Ann Oncol 2014; 25(Suppl 5): abstr LBA11.

- Stintzing S, et al: FOLFIRI più cetuximab rispetto a FOLFIRI più bevacizumab per il carcinoma colorettale metastatico (FIRE-3): un’analisi post-hoc della dinamica tumorale nel sottogruppo finale RAS wild-type di questo studio randomizzato di fase 3 in aperto. Lancet Oncol 2016 Oct; 17(10): 1426-1434.

- Van Cutsem E, et al: Trattamento con fluorouracile, leucovorina e irinotecan più cetuximab e mutazioni RAS nel cancro del colon-retto. J Clin Oncol 2015; 33: 692-700.

- Schwartzberg LS, et al: PEAK: studio randomizzato, multicentrico di fase II di panitumab più fluorouracile modificato, leucovorina e oxaliplatino (mFOLFOX6) o bevacizumab più mFOLFOX6 nei pazienti con carcinoma metastatico del colon-retto non trattato in precedenza, non resecabile, esone 2 KRAS di tipo selvatico. J Clin Oncol 2014; 32: 2240-2247.

- Venook AP, et al: CALGB/SWOG 80405: Studio di fase III di irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) o oxaliplatino/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) con bevacizumab (BV) o cetuximab (CET) per i pazienti (pts) con adenocarcinoma metastatico del colon o del retto (MCRC) KRAS wild-type (wt) non trattato. J Clin Oncol 2014; 32(15 Suppl): Abstr LBA3.

- Lenz HJ, et al: CALGB/SWOG 80405: studio di fase III di irinotecan/5-FU/leucovorin (FOLFIRI) o oxaliplatino/5-FU/leucovorin (mFOLFOX6) con bevacizumab (BV) o cetuximab (CET) per i pazienti (pts) con analisi RAS espansa non trattati di adenocarcinoma metastatico del colon o del retto (mCRC). Ann Oncol 2014; 25(Suppl 5): abstr 501O.

- Venook AP, et al: Effetto della chemioterapia di prima linea combinata con Cetuximab o Bevacizumab sulla sopravvivenza complessiva nei pazienti con cancro colorettale avanzato o metastatico di tipo KRAS Wild-Type: uno studio clinico randomizzato. JAMA 2017 Jun 20; 317(23): 2392-2401.

- Van Cutsem E, et al: Linee guida di consenso ESMO per la gestione dei pazienti con carcinoma colorettale metastatico. Ann Oncol 2016 Aug; 27(8): 1386-1422.

- Gandhi L, et al: Pembrolizumab più chemioterapia nel carcinoma polmonare non a piccole cellule metastatico. N Engl J Med 2018; 378: 2078-2092.

- Méjean A, et al: Sunitinib da solo o dopo la nefrectomia nel carcinoma a cellule renali metastatico. NEJM 2018 3 giugno. DOI: 10.1056/NEJMoa1803675 [Epub ahead of Print].

- Motzer RJ: Nefrectomia citoriduttiva – La selezione del paziente è fondamentale. NEJM 2018 3 giugno. DOI: 10.1056/NEJMe1806331 [Epub ahead of Print].

InFo ONCOLOGIA & EMATOLOGIA 2018; 6(4) – pubblicato il 8.6.18 (anticipato).