Già nell’antico Egitto esisteva una malattia del cuore, la cui causa era chiamata paura della mente. L’interazione tra la psiche e il cuore è quindi nota da molto tempo – ma per molto tempo non le è stata attribuita grande importanza. Nel frattempo, le cose sono cambiate, perché i pazienti con malattie cardiache spesso soffrono di comorbidità psicologiche. E questi influenzano a loro volta il decorso dei problemi cardiaci.

La psicocardiologia è una disciplina relativamente giovane che si occupa dell’interazione tra le malattie cardiache e i cambiamenti psicologici. Questo perché la depressione, l’ansia e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD) in particolare possono aumentare i tassi di ospedalizzazione, morbilità e mortalità dei pazienti con malattie cardiache. Anche lo stress psicosociale e lo stress cronico possono aumentare i rischi. La salute mentale è strettamente legata alla funzionalità del cuore. Possono verificarsi in momenti diversi del decorso della malattia e contribuire allo sviluppo della malattia come fattore di rischio indipendente, influenzare negativamente il decorso come malattia comorbile o essere innescati dalla malattia cardiaca.

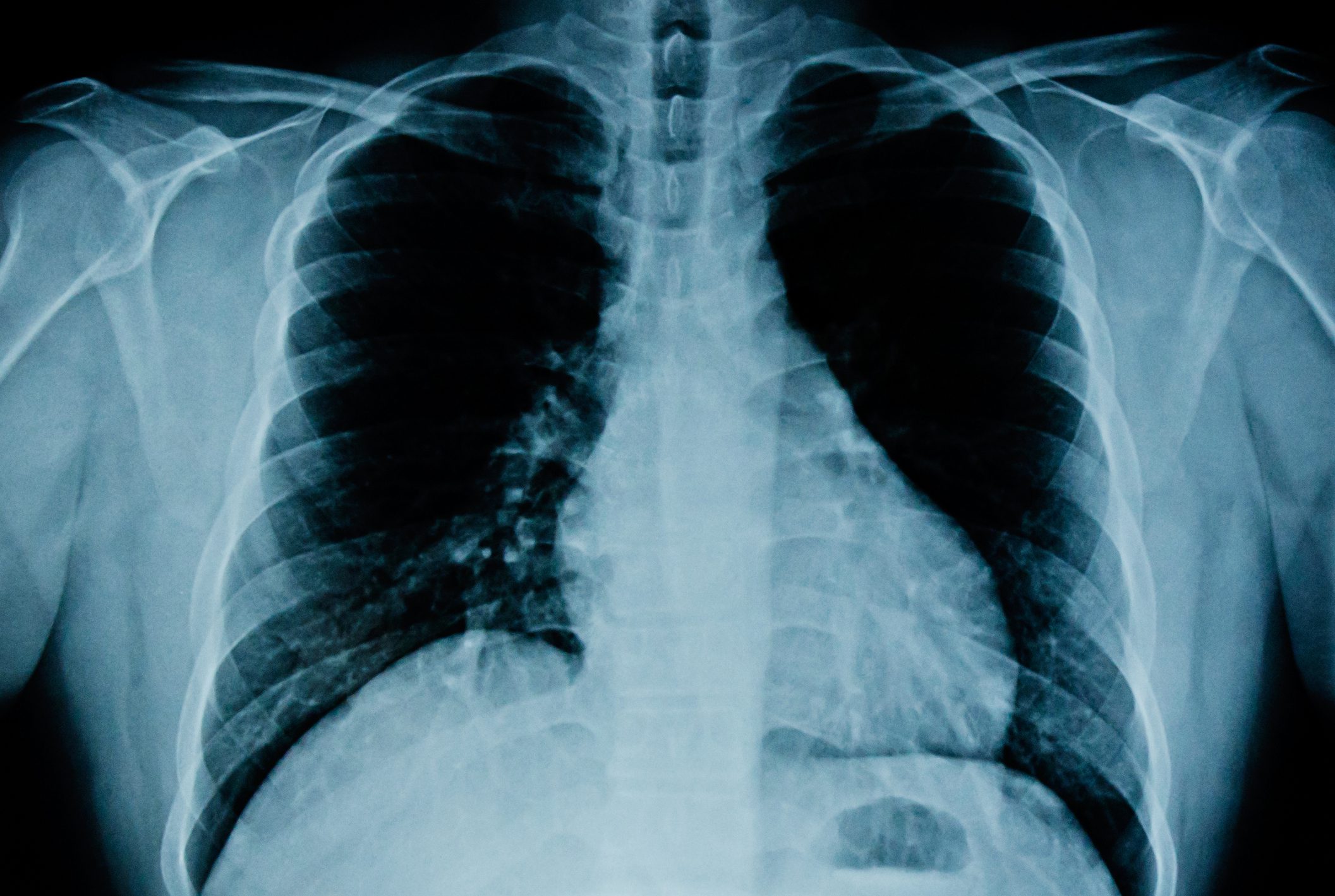

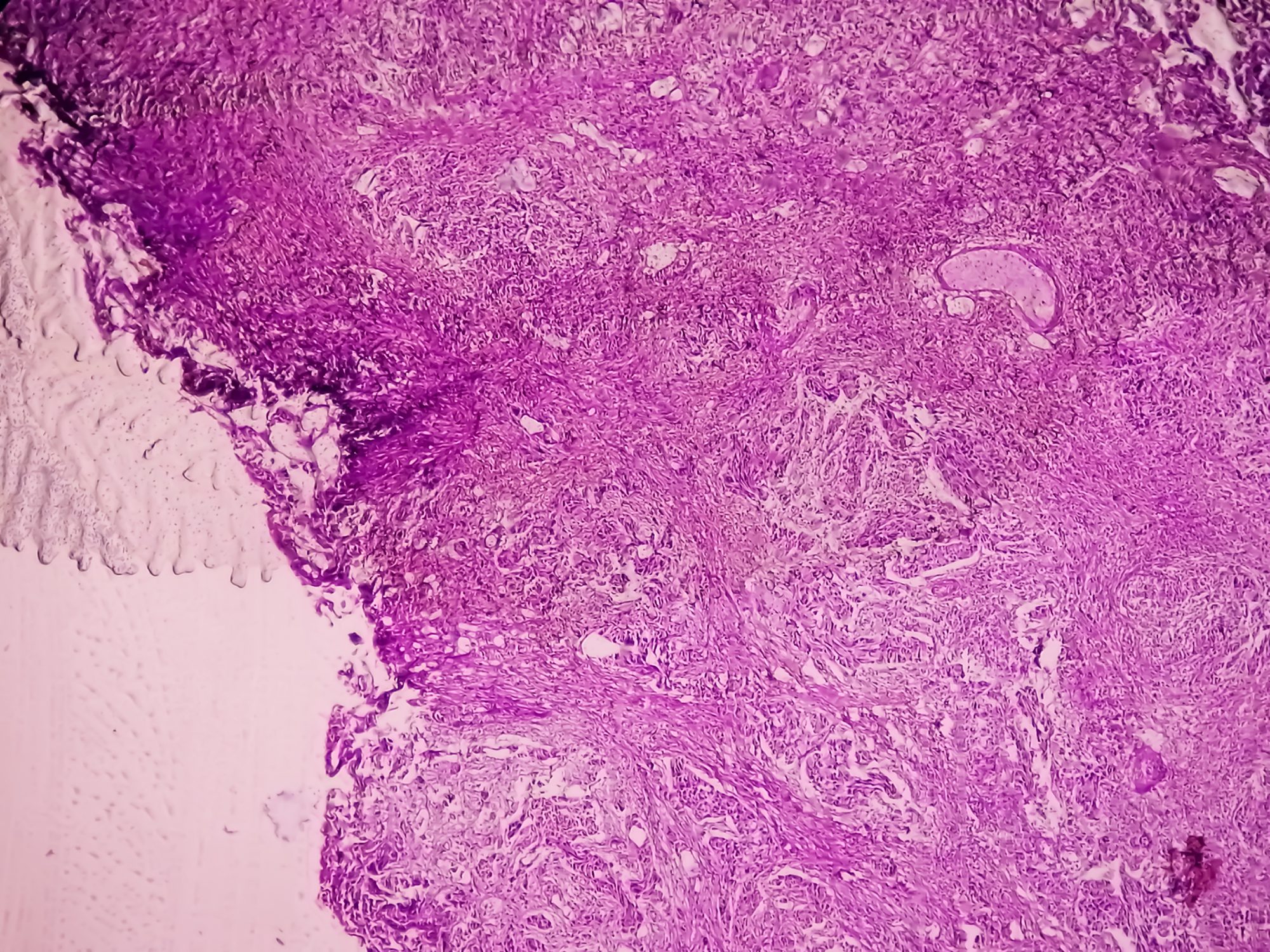

Per esempio, è stato riscontrato che la malattia coronarica (CHD) è più probabile che si verifichi nelle persone con uno status socioeconomico basso e con uno stress cronico sul posto di lavoro. I sintomi depressivi, come le sensazioni di malumore, disperazione e svogliatezza, si manifestano nel 20-50% dei pazienti con CHD. Nel 15-20% dei casi, si tratta di sintomi clinici pronunciati di depressione. Questo fenomeno colpisce soprattutto le donne sotto i 60 anni dopo un attacco di cuore. Viceversa, i sintomi depressivi aumentano il rischio di CHD e influenzano negativamente il decorso della malattia. Questo è spiegato da un lato da cambiamenti fisiopatologici come disfunzioni del sistema endocrino e un’attività cronicamente aumentata del sistema nervoso simpatico, che può portare a una progressione dell’aterosclerosi. D’altra parte, la depressione è strettamente associata ai processi infiammatori, che comportano un aumento delle concentrazioni di interleuchina-6 e di proteina C-reattiva, nonché un aumento dell’attività piastrinica.

Cuore fuori dal tempo

Una situazione simile può verificarsi con le aritmie cardiache. Anche in questo caso, esiste una connessione bidirezionale tra sintomi psicologici e fisici. I disturbi mentali come l’ansia e il disturbo di panico possono scatenare le aritmie cardiache tanto quanto possono esserne la causa. Le aritmie comuni associate ai disturbi mentali includono extrasistoli, tachicardia sopraventricolare (SVT), fibrillazione atriale e aritmie ventricolari. Con i disturbi di panico, si può sviluppare un vero e proprio circolo vizioso di paura. Durante un attacco, si percepiscono cambiamenti fisici, che a loro volta provocano un’ansia intensa (Fig. 1).

Diagnosi differenziali nell’insufficienza cardiaca

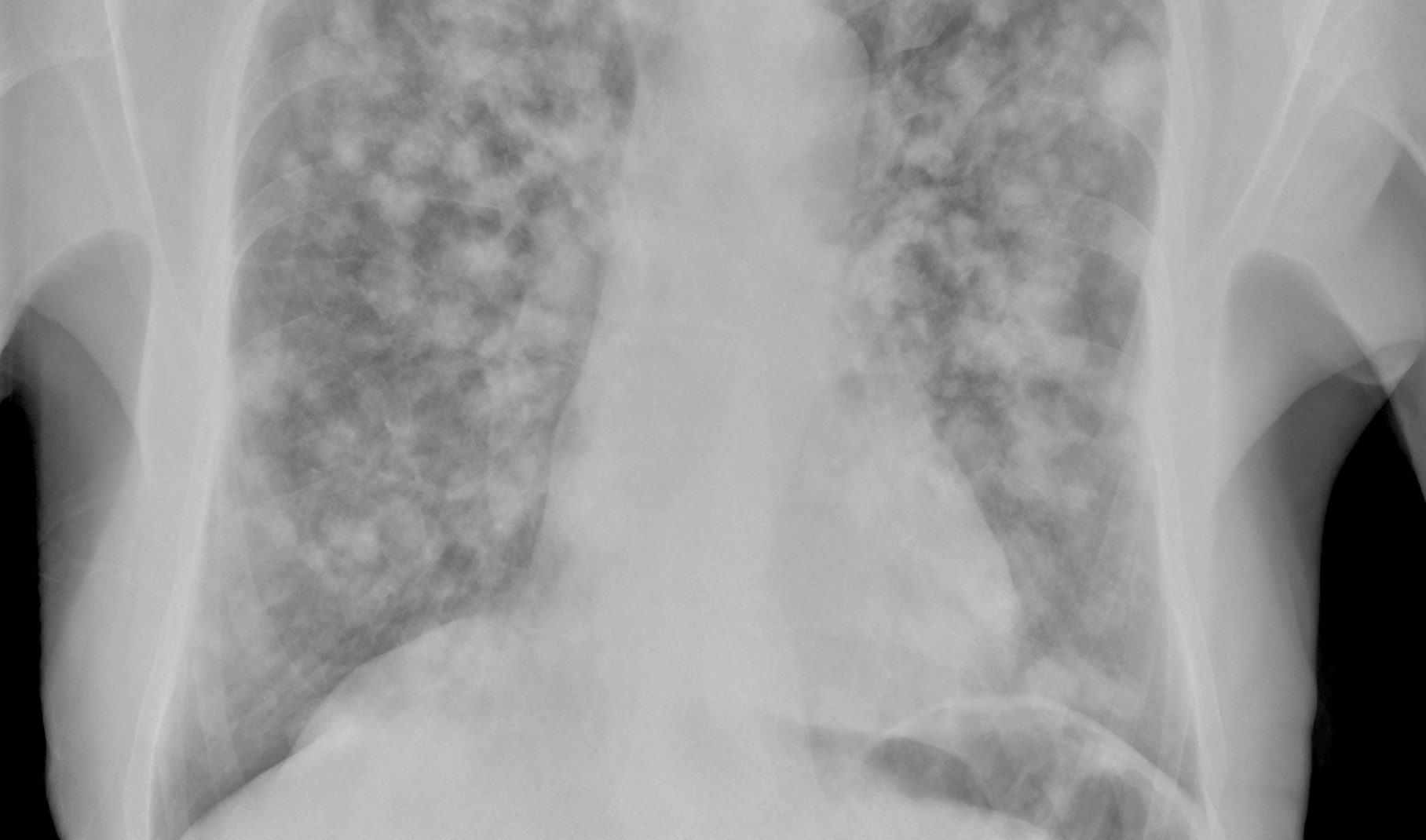

La percentuale di pazienti con insufficienza cardiaca con depressione in comorbilità è estremamente elevata, pari al 21,5%. Inoltre, aumenta con l’aumentare della gravità. Oltre a una significativa compromissione della qualità di vita, i sintomi depressivi comportano un aumento del tasso di ospedalizzazione e raddoppiano il rischio di eventi clinici successivi e di mortalità. Tuttavia, la preoccupazione viene spesso trascurata perché i pazienti si ritirano e mostrano le loro emozioni in modo meno evidente. Un’altra indicazione può essere il deterioramento cognitivo, il cui rischio è generalmente aumentato nei pazienti con insufficienza cardiaca e sembra essere ulteriormente intensificato dalla depressione. I sintomi si manifestano come deficit di memoria, disfunzione esecutiva e rallentamento della velocità di elaborazione. Se un paziente ha problemi di comprensione o di aderenza, le disfunzioni cognitive devono essere chiarite come diagnosi differenziale.

Ulteriori letture:

- Hermann-Lingen C: Fondazione tedesca per il cuore 2020. Disponibile su: www.herzstiftung.de/sites/default/files/media/SD39-Seele-kraenkt-Herz-2020/SD39-Seele-kraenkt-Herz-2020.pdf (ultimo accesso il: 22.06.2021)

- Lozano R, Naghavi M, Foreman K, et al: Lancet 2013; 380: 2095-2128.

- Ladwig K-H, Lederbogen F, Albus C, et al: Der Kardiologe 2013; 7: 7-27.

- Roest AM, Martens EJ, de Jonge P, et al: J Am Coll Cardiol 2010; 56: 38-46.

- Mallik S, Spertus JA, Reid KJ, et al: Arch Intern Med 2006; 166: 876-883.

- Bunz M, Kindermann I, Karbach J, et al: Dtsch Med Wochenschr 2015; 140: 117-124.

CARDIOVASC 2021; 20(2): 26