La Task Force sulle malattie bollose autoimmuni dell’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV) ha recentemente pubblicato nuove raccomandazioni per il trattamento del pemfigoide bolloso. La valutazione di consenso degli esperti si basa sull’attuale evidenza clinica relativa ai metodi diagnostici e alle strategie terapeutiche.

Le malattie autoimmuni vescicanti sono malattie rare ma pericolose per la vita della pelle e delle membrane mucose. Il pemfigoide bolloso è la dermatosi autoimmune bollosa più comune. Si formano autoanticorpi contro gli emidesmosomi dei cheratinociti basali con vesciche subepidermiche [1]. La malattia si manifesta in genere nei pazienti anziani. Le lesioni bollose localizzate o generalizzate sulla pelle arrossata o normale sono caratteristiche [2]. Un sottogruppo di pazienti sviluppa solo escoriazioni, lesioni simil-pruriginose e lesioni eritematose eczematose e/o orticarioidi. Quasi tutti i pazienti soffrono di un prurito pronunciato [3]. Il pemfigoide bolloso è una malattia che è associata a un’elevata morbilità e influisce in modo significativo sulla qualità della vita.

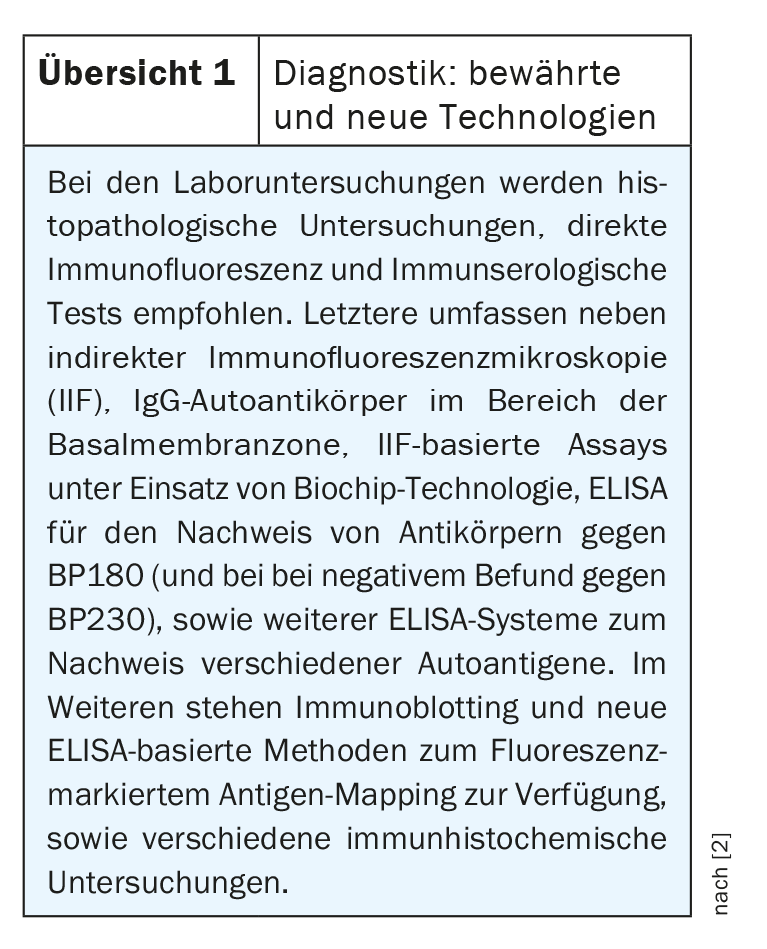

Nella linea guida aggiornata, le fasi diagnostiche sono descritte in dettaglio con riferimento alle ultime scoperte [2]. Oggi è disponibile un grande arsenale di tecnologie all’avanguardia.

Microscopia a immunofluorescenza indiretta ed ELISA

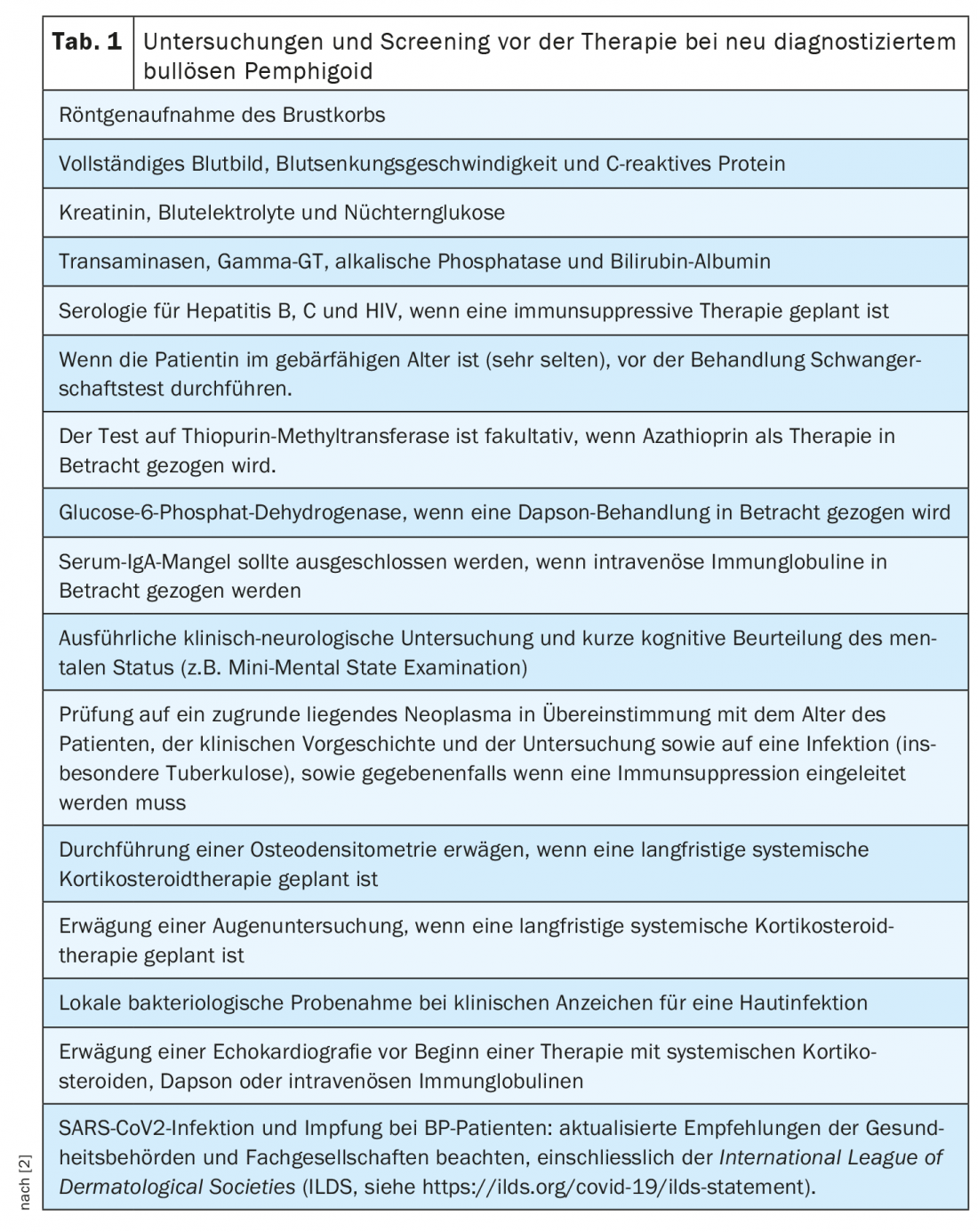

Oltre all’anamnesi e all’esame fisico – compresa la registrazione del BPDAI (“Bullous Pemphigoid Disease Area Index”), della qualità di vita e di eventuali comorbilità presenti – esiste un’ampia gamma di esami di laboratorio e altri test immunopatologici che possono essere utilizzati (panoramica 1) [2]. La diagnosi di pemfigoide bolloso si basa su una combinazione di caratteristiche cliniche e risultati positivi nella microscopia a immunofluorescenza diretta e indiretta. Gli autoanticorpi circolanti possono essere rilevati mediante ELISA e microscopia a immunofluorescenza indiretta. L’analisi dei depositi lineari lungo il confine dermo-epidermico è un approccio pratico affidabile per differenziare il pemfigoide bolloso da altre forme di pemfigoide. Quando si sceglie l’opzione terapeutica appropriata, si devono prendere in considerazione anche le malattie concomitanti, come l’ipertensione. Le indagini preliminari raccomandate per i pazienti con pemfigoide bolloso di nuova diagnosi sono riassunte nella Tabella 1 .

Il clobetasolo propionato topico come componente principale del trattamento

Le raccomandazioni di consenso consigliano l’uso di corticosteroidi topici ad alta potenza, quando possibile [2]. A questo scopo si raccomanda la crema al Clobetasolo propionato 0,05%, sia per le infestazioni localizzate, limitate e moderate, ciascuna in un dosaggio di 20-30 g al giorno. Nei casi più gravi, si può utilizzare una dose di 30-40 g/d, inizialmente una o due volte al giorno su tutto il tegumento, comprese le aree sane della pelle, escluso il viso. In alternativa, si può utilizzare il prednisolone orale. In studi prospettici osservazionali, il prednisolone alla dose iniziale di 0,5 mg/kg/d al giorno 21 ha portato al controllo della malattia in circa due terzi dei pazienti con pemfigoide bolloso da lieve a moderato, e alla malattia grave solo nel 46% dei casi [11]. Il controllo della malattia è definito come uno stato in cui non compaiono nuove lesioni o sintomi di prurito e le lesioni esistenti guariscono. Nei casi gravi, è stato dimostrato che il prednisolone 1 mg/kg/d è efficace, ma questa terapia ad alto dosaggio è associata a un rischio maggiore di effetti collaterali e mortalità rispetto alla terapia topica su larga superficie con clobetasolo propionato 0,05%. Pertanto, il prednisolone 1 mg/kg/d non è raccomandato come trattamento iniziale [2].

In caso di controindicazioni o di risposta insufficiente ai corticosteroidi, possono essere utilizzati immunosoppressori come il metotrexato, l’azatioprina, il micofenolato mofetile o il micofenolato acido. L’uso della doxiciclina e del dapsone è controverso e si limita principalmente all’uso adiuvante in combinazione con i corticosteroidi topici.

L’uso di additivi antisettici per il bagno è consigliato come misura di accompagnamento alla terapia farmacologica. Se sono presenti lesioni erosive estese, possono essere coperte con medicazioni, preferibilmente non aderenti, per ridurre la superinfezione batterica e il dolore e promuovere la guarigione.

I biologici come add-on o monoterapia

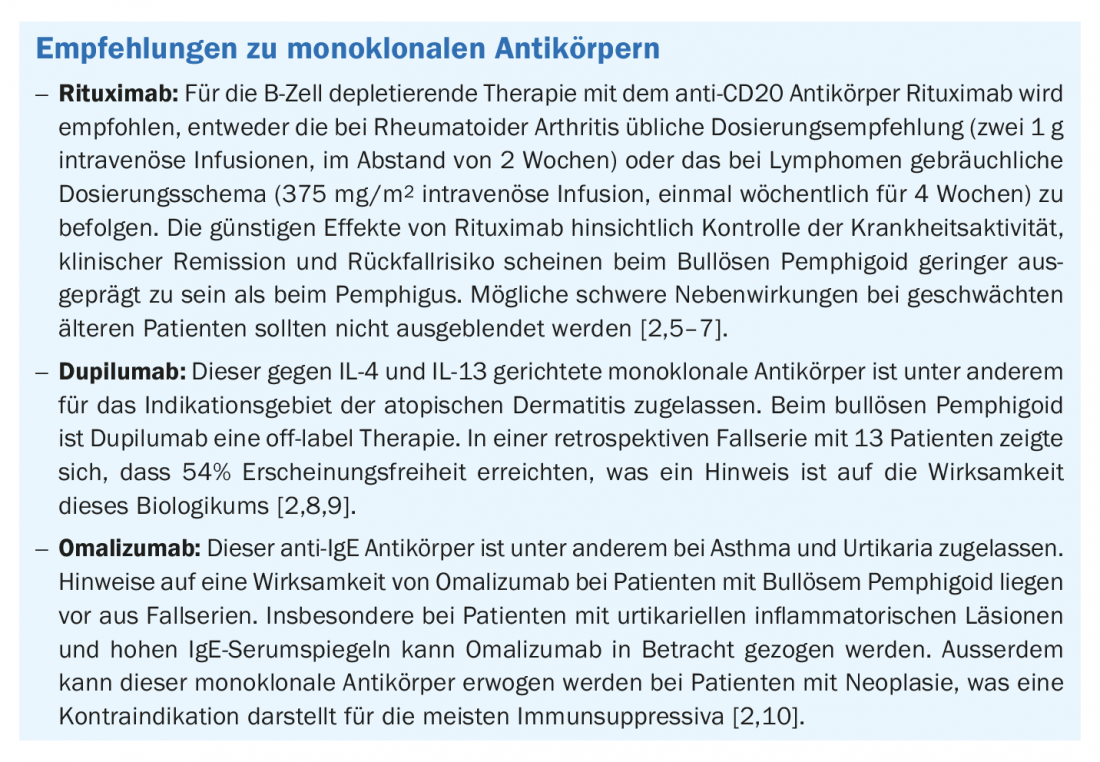

Nei casi difficili da trattare di pemfigoide bolloso, l’uso di biologici può essere considerato come unica o ulteriore opzione di trattamento, secondo le linee guida. I fattori da prendere in considerazione includono le caratteristiche cliniche, il decorso precedente, la risposta al trattamento e le controindicazioni al trattamento standard. I biologici hanno come obiettivo le citochine proinfiammatorie e altri bersagli cellulari che contribuiscono al danno tissutale nel pemfigoide bolloso.

Gli anticorpi monoclonali potenzialmente efficaci includono il rituximab (anti-CD20), l’omalizumab (anti-IgE) e il dupilumab (anti-IL-4/-13). Le raccomandazioni degli esperti a questo proposito sono riassunte nel riquadro [2]. Sono in corso di ricerca anche diversi altri approcci terapeutici, tra cui il blocco di IL-17, IL-12/-23, IL-5Ra [4]. Inoltre, ci sono prove empiriche che l’uso di immunoglobulina per via endovenosa (2 g/kg/d) come aggiunta è efficace nei casi refrattari, con effetti collaterali potenzialmente gravi nei pazienti anziani.

Monitoraggio del corso della terapia

Il pemfigoide bolloso comporta rischi di complicazioni in relazione alla malattia stessa, ma anche agli effetti collaterali legati alla terapia. Per valutare l’efficacia e la sicurezza di una terapia, si raccomandano esami di follow-up regolari [2]. La frequenza degli appuntamenti di follow-up dipende da vari fattori. Fino al raggiungimento del controllo della malattia, si consigliano controlli a intervalli di 1-2 settimane, poi a intervalli di quattro settimane per tre mesi, quindi ogni 2-4 mesi al termine del trattamento.

Letteratura:

- Joura MI, et al: Dermatologia geriatrica. Z Gerontol Geriat 2022, https://doi.org/10.1007/s00391-021-02006-2, (ultimo accesso 19.08.2022).

- Borradori L, et al: Linee guida aggiornate S2 K per la gestione del pemfigoide bolloso avviate dall’Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV). J Eur Acad Dermatol Venereol. 2022 Jun 29. doi: 10.1111/jdv.18220. Pubblicato prima della stampa.

- UKSH: Dermatosi autoimmuni, www.uksh.de/dermatologie-luebeck

- Clinicaltrials.gov: https://clinicaltrials.gov/ct2, (ultimo accesso 19.08.2022)

- Schmidt E, et al: Rituximab nelle malattie bollose autoimmuni: risposte miste ed effetti avversi. Br JDermatol 2007; 156: 352-356.

- Hall RP 3rd, et al: Associazione del livello sierico del fattore di attivazione delle cellule B e della proporzione di cellule B di memoria e transitorie con la risposta clinica dopo il trattamento con rituximab di pazienti con pemfigoide bolloso.

- J Invest Dermatol 2013; 133: 2786-2788.

- Joly P: Gruppo di studio francese sulla pelle bollosa autoimmune d, la rete francese delle malattie rare in D. incidenza e gravità di COVID-19 nei pazienti con malattie cutanee bollose autoimmuni: uno studio a livello nazionale. J Am Acad Dermatol 2021; 86: 494-497.

- Abdat R, et al: Dupilumab come nuova terapia per il pemfigoide bolloso: una serie di casi multicentrici. J Am Acad Dermatol 2020; 83: 46-52.

- Seyed Jafari SM, et al: Caso clinico: combinazione di Omalizumab e Dupilumab per il pemfigoide bolloso recalcitrante. Front Immunol 2020; 11: 611549.

- Fairley JA, et al: Patogenicità delle IgE nell’autoimmunità: trattamento di successo del pemfigoide bolloso con omalizumab. J Allergy Clin Immunol 2009; 123: 704-705.

PRATICA DERMATOLOGICA 2022; 32(4): 31-32