Gli IPP sono farmaci molto efficaci e ampiamente sicuri. La prescrizione deve essere ben giustificata, soprattutto per una terapia a lungo termine. Per la terapia a lungo termine, deve essere utilizzata la dose efficace più bassa. Se si verificano sintomi di rimbalzo, il secondo tentativo di smettere deve essere effettuato con una riduzione lenta nell’arco di diverse settimane.

L’introduzione sul mercato degli inibitori della pompa protonica (PPI), quasi 30 anni fa, ha rivoluzionato il trattamento delle ulcere gastroduodenali e della malattia da reflusso gastroesofageo. Nel frattempo, i preparati appartengono ai farmaci più frequentemente prescritti. Sono altamente efficaci e per lo più ben tollerati. Tuttavia, l’uso eccessivo e l’indicazione errata (sia nell’assistenza primaria che negli ospedali) comportano costi sanitari elevati e ci sono anche indicazioni crescenti di possibili effetti collaterali a lungo termine [1]. Alcuni preparati sono ora disponibili senza prescrizione medica e sono abilmente commercializzati, per cui ci si può aspettare un ulteriore aumento dell’uso di questi IPP anche senza una corretta indicazione.

Meccanismo d’azione e somministrazione ottimale

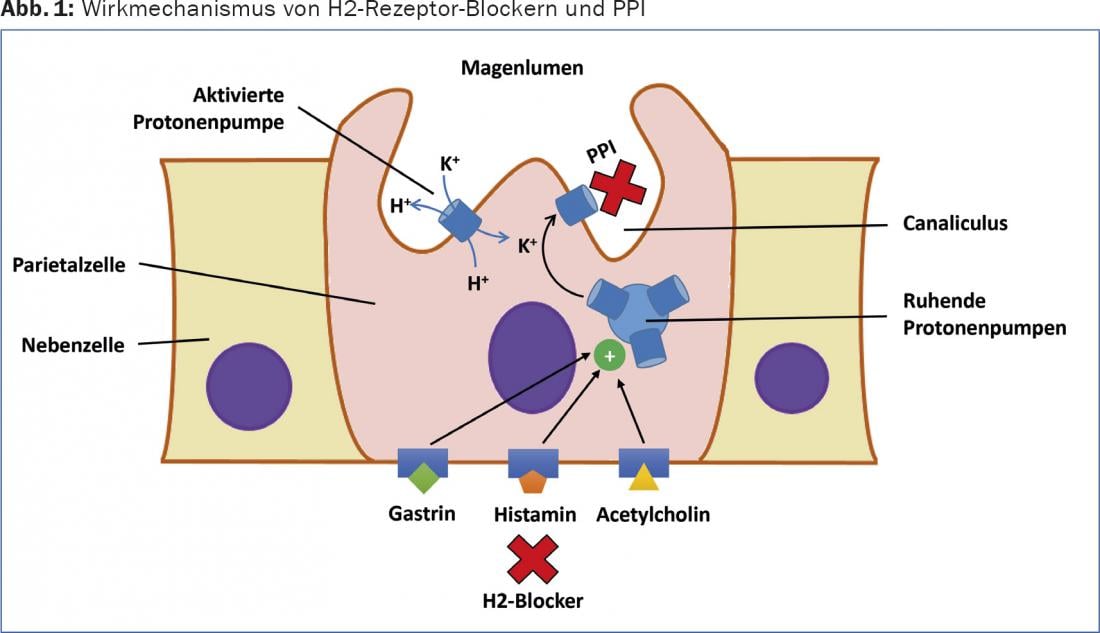

La secrezione acida nello stomaco è stimolata da modulatori endocrini, paracrini e neuronali, tra cui acetilcolina (nervo vago), gastrina e istamina (Fig. 1) . La gastrina, che viene rilasciata dopo la distensione gastrica, non solo stimola direttamente la secrezione acida, ma contribuisce anche in modo significativo al rilascio di istamina dalle cellule ECL. L’istamina, a sua volta, provoca un aumento della secrezione acida legandosi al recettore H2. Questo spiega la buona efficacia dei bloccanti specifici dei recettori H2 in linea di principio, ma questa è limitata nel tempo a causa delle interazioni e della ridondanza dei diversi percorsi di attivazione. Inibendo direttamente le pompe protoniche apicali/luminali delle cellule parietali (H+-K+-ATPasi), la secrezione acida può essere inibita in modo efficace e duraturo, se il farmaco viene somministrato correttamente [2].

I PPI sono pro-farmaci che si accumulano nel sistema di canali secretori acidi delle cellule parietali stimolate e teoricamente raggiungono una concentrazione 1000 volte superiore a quella del sangue a pH 1. Nel sistema di canali della cellula occupante, le sostanze vengono convertite in metaboliti attivi e dispiegano il loro effetto attraverso un legame covalente con la pompa protonica. I PPI si legano solo alle pompe protoniche attivate e di conseguenza agiscono in modo più efficiente sulle cellule parietali nella fase di secrezione postprandiale. L’assunzione di cibo aumenta la secrezione acida e quindi la percentuale di pompe protoniche attive. A causa dell’emivita molto breve, del livello di picco plasmatico relativamente precoce (1-2 ore dopo l’ingestione) e del ridotto assorbimento postprandiale, gli IPP devono essere assunti circa mezz’ora prima di mangiare, per sviluppare un effetto ottimale.

I bloccanti dei recettori H2 non devono essere somministrati in concomitanza con gli IPP, perché potenzialmente ne limitano l’efficacia. Gli studi sugli animali indicano che quando gli antagonisti dei recettori H2 e un IPP vengono somministrati contemporaneamente, l’effetto inibitore dell’acido dell’IPP può essere notevolmente ridotto. L’antagonista del recettore H2 raggiunge la cellula vestibolare prima del PPI e riduce la concentrazione di acido nel sistema del canale secretorio. Tuttavia, in teoria i PPI riducono il loro effetto inibitore degli acidi del 90% anche quando il pH viene aumentato da 1 a 2. Se i due farmaci devono essere somministrati insieme, l’intervallo di tempo ottimale tra le due dosi non è chiaro. Di solito, i bloccanti dei recettori H2 vengono somministrati poco prima di andare a letto per i sintomi notturni.

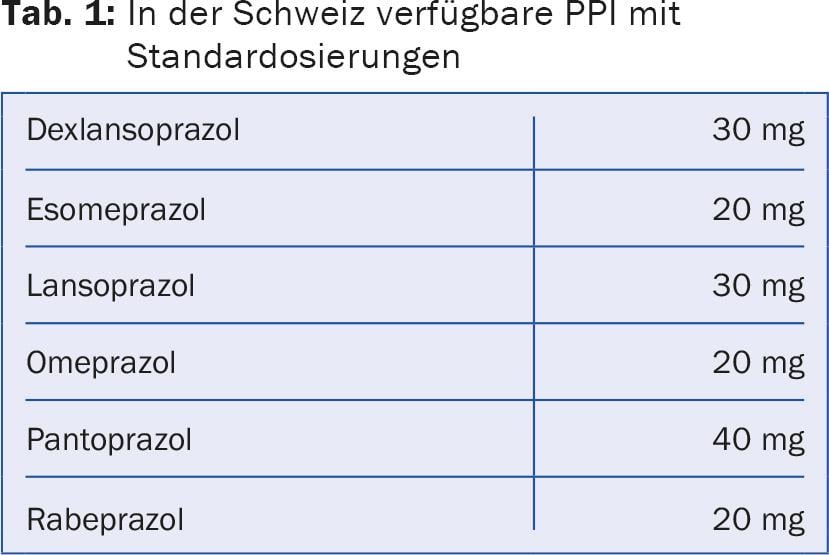

In Svizzera sono attualmente disponibili sei diversi principi attivi di IPP (Tab. 1). Questi differiscono, tra l’altro, in termini di biodisponibilità e di livelli plasmatici di picco. L’efficacia dei diversi agenti è stata confrontata in alcuni studi, ma non sono state riscontrate differenze clinicamente rilevanti.

Interazioni e sicurezza

I PPI sono metabolizzati da diversi enzimi del citocromo P450 epatico. Le interazioni risultanti di solito non sono clinicamente rilevanti, ma dovrebbero essere esaminate in ogni caso. Il pantoprazolo sembra avere il potenziale di interazione più basso rispetto agli altri preparati. Rimangono preoccupazioni specifiche sulla possibile interazione degli IPP con il clopidogrel, ma i dati rimangono controversi [3]. Inoltre, la soppressione degli acidi può compromettere l’assorbimento di alcuni farmaci.

Gli IPP sono considerati molto sicuri per un uso a breve termine. Gli effetti collaterali gastrointestinali più comuni sono diarrea, costipazione, flatulenza o nausea. L’aggiustamento della dose (al dosaggio standard) non è necessario nell’insufficienza renale o epatica. Tuttavia, ora ci sono preoccupazioni sulle conseguenze della somministrazione a lungo termine. Si ritiene che la soppressione prolungata dell’acido favorisca la colonizzazione del tratto gastrointestinale e del tratto respiratorio superiore. Le meta-analisi di studi osservazionali indicano in parte un aumento del rischio di infezione o polmonite da Clostridium difficile [4]. Tuttavia, finora non è possibile dedurre una causalità affidabile da questi dati.

Inoltre, ci sono prove di un certo malassorbimento nel contesto della terapia con PPI a lungo termine. È stato descritto un ridotto assorbimento di magnesio, ferro e vitamina B12, ma la rilevanza clinica non è certa [5]. Se la terapia con PPI è stata utilizzata per molti anni, si possono prendere in considerazione determinazioni regolari (ad esempio, annuali) del livello. Tuttavia, la situazione dei dati per questo non è chiara. Ci sono anche sempre più studi che mostrano una correlazione tra l’aumento del rischio di fratture e l’uso di PPI a lungo termine [6]. Si sospetta un malassorbimento di calcio sottostante.

PPI per il trattamento dell’ulcera peptica

I PPI guariscono le ulcere gastroduodenali in modo significativamente più rapido rispetto agli antagonisti dei recettori H2 [7]. Di norma, si consiglia una terapia di quattro-otto settimane. La guarigione delle ulcere gastriche deve essere sempre assicurata endoscopicamente, per non perdere un carcinoma gastrico. Se viene trattata un’infezione da Helicobacter sottostante, è necessario verificare anche il successo dell’eradicazione. La terapia di mantenimento dopo le ulcere gastroduodenali con un PPI non è solitamente indicata. In caso di ulcere gastroduodenali complicate (con emorragia o perforazione) per le quali non è possibile trovare una causa rimediabile o prevenibile (uso di FANS, Helicobacter pylori), è necessario effettuare una terapia a lungo termine per la profilassi secondaria. La terapia continua è consigliata anche dopo un’emorragia da ulcera con una sostanza anticoagulante che non può essere interrotta.

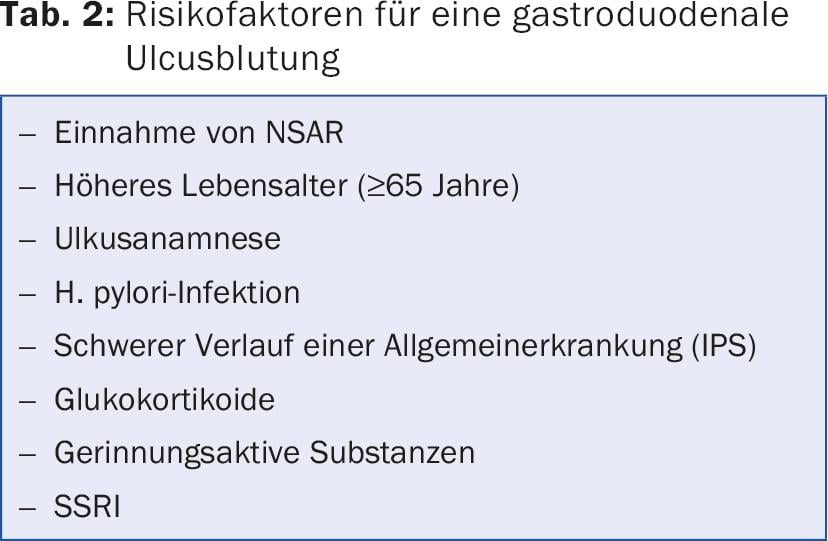

Inoltre, ci sono alcune circostanze che rendono utile la profilassi primaria. Importanti fattori di rischio per l’emorragia da ulcera gastroduodenale sono elencati nella tabella 2. Se si inizia una terapia con un FANS e si presenta almeno un fattore di rischio, si raccomanda una terapia concomitante con un IPP. Se si utilizzano gli inibitori della COX-2 come alternativa, in questa situazione si può rinunciare a un IPP. La profilassi con IPP deve essere somministrata quando un FANS viene utilizzato insieme a un farmaco anticoagulante o quando vengono utilizzati contemporaneamente due o più farmaci anticoagulanti. Nei pazienti critici sottoposti a terapia intensiva, un IPP viene spesso somministrato come profilassi contro le cosiddette ulcere da stress. Per questa indicazione temporanea, è meglio sospendere l’IPP nel corso della degenza ospedaliera, per evitare un’inutile terapia a lungo termine. Un fattore di rischio spesso trascurato per il sanguinamento gastrointestinale è l’uso degli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI). Una meta-analisi pubblicata di recente mostra un rischio moderatamente aumentato con la sola terapia SSRI; il rischio aumenta in modo significativo in combinazione con i FANS [8]. La profilassi con IPP è raccomandata con questa combinazione di farmaci. Inoltre, l’indicazione per gli SSRI deve essere sempre messa in discussione in modo critico, soprattutto dopo che si è verificato un sanguinamento.

PPI per l’eradicazione dell’Helicobacter pylori

Gli IPP sono parte integrante di qualsiasi terapia di eradicazione. Di solito la durata è di 7-14 giorni. Se c’è una gastrite associata all’Helicobacter non complicata, senza ulcera accompagnata, non è necessario assumere l’IPP per un periodo più lungo rispetto al farmaco antibiotico. Il controllo dell’eradicazione non deve essere effettuato prima di quattro settimane dal completamento della terapia antibiotica. Inoltre, per verificare in modo affidabile il successo dell’eradicazione (evitando risultati falsi negativi), l’IPP deve essere interrotto due settimane prima.

PPI per la malattia da reflusso gastroesofageo

Se si sospetta la malattia da reflusso gastroesofageo in assenza dei sintomi tipici del reflusso, si può inizialmente somministrare una terapia empirica con PPI a dosi standard per quattro settimane, senza ulteriori diagnosi. In seguito, dopo una terapia acuta di successo, il trattamento con un IPP a metà della dose standard può essere somministrato su richiesta. I pazienti sottoposti a endoscopia vengono trattati con un PPI a dose standard per quattro settimane per l’esofagite da reflusso lieve e per otto settimane per l’esofagite da reflusso grave. Nell’esofagite da reflusso lieve, il tentativo di scarico viene effettuato dopo la terapia acuta. Se è necessaria una terapia a lungo termine, è necessario determinare la dose minima efficace. Nell’esofagite da reflusso grave, i pazienti di solito richiedono una terapia a basso dosaggio a lungo termine, a causa delle frequenti recidive e del rischio di complicanze (emorragia, stenosi) [9].

PPI per la dispepsia funzionale

In assenza di sintomi di allarme, si può eseguire una prova di PPI limitata nel tempo (2-4 settimane). Se non c’è risposta, è necessario effettuare ulteriori indagini.

Interruzione corretta dell’IPP

Due studi controllati con placebo su volontari sani hanno dimostrato che dopo quattro e otto settimane di terapia con un IPP, i disturbi dispeptici nel senso di un rimbalzo acido si verificano spesso quando l’IPP viene interrotto bruscamente [10,11]. I dati in merito non sono conclusivi per l’uso dei PPI nei pazienti con reflusso. Il rischio di rimbalzo sembra aumentare con la durata della terapia.

In linea di principio, gli IPP possono essere interrotti senza ridurre il dosaggio, indipendentemente dalla durata dell’assunzione. In caso di tentativo di interruzione senza successo (recidiva dei sintomi entro le prime due settimane), la terapia deve essere riavviata e gradualmente eliminata. Non è raccomandata una strategia chiara per questo, ma una riduzione graduale nell’arco di diverse settimane sembra essere ragionevole (riduzione alla dose più bassa, poi estensione costante dell’intervallo di dosaggio). Non si può raccomandare l’uso alternativo di bloccanti dei recettori H2, perché anche questi portano a un’ipersecrezione acida dopo l’interruzione [12]. Nel migliore dei casi, le sostanze neutralizzanti possono avere un effetto di supporto.

Letteratura:

- Pasina L, et al: Indicazioni basate sull’evidenza e senza licenza per gli inibitori della pompa protonica e preferenze dei pazienti per l’interruzione: uno studio pilota in un campione di farmacie comunali italiane. J Clin Pharm Ther 2016 Apr; 41(2): 220-223.

- Wolfe MM, et al: Soppressione acida: ottimizzazione della terapia per la guarigione dell’ulcera gastroduodenale, la malattia da reflusso gastroesofageo e la sindrome erosiva da stress. Gastroenterologia 2000; 118(2 Suppl 1): S9-31.

- Vaduganathan M, et al: Efficacia e sicurezza degli inibitori della pompa protonica nelle sottopopolazioni ad alto rischio cardiovascolare dello studio COGENT. Am J Med 2016 Apr 30, pii: S0002-9343(16)30438-7.

- Kwok CS, et al: Rischio di infezione da Clostridium difficile con farmaci antiacidi e antibiotici: meta-analisi. Am J Gastroenterol 2012; 107: 1011.

- McColl KE: Effetto degli inibitori della pompa protonica sulle vitamine e sul ferro. Am J Gastroenterol 2009; 104 Suppl 2: S5.

- Yu EW, et al: Inibitori della pompa protonica e rischio di fratture: una meta-analisi di 11 studi internazionali. Am J Med 2011; 124(6): 519-526.

- Fischbach W, et al: [S2k-guideline Helicobacter pylori and gastroduodenal ulcer disease]. Z Gastroenterol 2016; 54(04): 327-363.

- Anglin R, et al: Rischio di emorragia gastrointestinale superiore con gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina con o senza uso concomitante di antinfiammatori non steroidei: revisione sistematica e meta-analisi. Am J Gastroenterol 2014; 109: 811-819.

- Linea guida DGVS sulla malattia da reflusso gastroesofageo, www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/021-013.html, accesso 07/2016.

- El-Omar E, et al: Marcata ipersecrezione acida di rimbalzo dopo il trattamento con ranitidina. Am J Gastroenterol 1996; 91: 355-359.

- Niklasson A, et al: Sviluppo dei sintomi dispeptici dopo l’interruzione di un inibitore di pompa protonica: uno studio in doppio cieco controllato con placebo. Am J Gastroenterol 2010; 105: 1531-1537.

- Reimer C, et al.: La terapia con inibitori della pompa protonica induce sintomi correlati all’acido in volontari sani dopo la sospensione della terapia. Gastroenterologia 2009; 137: 80-87.

PRATICA GP 2016; 11(9): 8-13