In occasione del Forum svizzero sui disturbi dell’umore e dell’ansia della Società Svizzera per l’Ansia e la Depressione (SGAD) di quest’anno, il Prof. Dr. med. Martin E. Keck, Oetwil am See, ha presentato per la prima volta la seconda parte delle raccomandazioni SGAD per il trattamento dei disturbi d’ansia. Questa seconda parte è dedicata ai disturbi ossessivo-compulsivi e al disturbo da stress post-traumatico (PTSD) ed è stata preparata dalla SGAD in collaborazione con la Società svizzera per i disturbi ossessivo-compulsivi (SGZ), la Società svizzera di psichiatria biologica (SGBP) e la Società svizzera di psichiatria e psicoterapia (SGPP).

Le raccomandazioni terapeutiche della SGAD si basavano sulle linee guida della Federazione Mondiale delle Società di Psichiatria Biologica (WFSBP) [1], che sono state adattate alle condizioni e alle pratiche locali. Anche i criteri di evidenza applicati corrispondono a quelli della WFSBP. Il Prof. Martin Keck, MD, ha sottolineato che l’applicazione delle raccomandazioni terapeutiche deve sempre tenere conto della propria esperienza clinica, o come ha detto il Dr. David Sackett, il fondatore dell’EBM: “Praticare la medicina basata sulle evidenze (EBM) significa integrare l’esperienza clinica individuale con le migliori evidenze esterne disponibili provenienti dalla ricerca sistematica”.

Principi di trattamento

Per entrambi i disturbi, il disturbo ossessivo compulsivo e il disturbo da stress post-traumatico (PTSD), la psicoterapia basata sull’evidenza è generalmente il trattamento di prima scelta. In caso di compromissione da moderata a grave, spesso si raccomanda una terapia farmacologica aggiuntiva. Bisogna sempre essere consapevoli che l’effetto dei farmaci è solitamente ritardato. Sebbene molte delle sostanze utilizzate non siano approvate per queste indicazioni, possono comunque essere utilizzate off-label, il che deve essere solo brevemente documentato. È importante avere un piano terapeutico individuale con un trattamento multimodale, che include sempre la psicoeducazione.

Il trattamento deve durare almeno da sei mesi a due anni e deve essere continuato da dodici a 24 mesi dopo la remissione. “In relazione alle linee guida, bisogna sempre tenere presente che esse presuppongono pazienti ideali-tipici, cioè senza comorbilità, mentre nella pratica clinica quotidiana di solito abbiamo a che fare con casi molto complessi”, ha aggiunto il Prof. Keck.

Disturbo ossessivo-compulsivo

La psicoterapia basata sull’evidenza – trattamento di prima scelta per il disturbo ossessivo compulsivo – ha tassi di successo leggermente superiori rispetto alla farmacoterapia e, in particolare, una migliore stabilità. L’elevata complessità della malattia richiede spesso approcci multimodali, con la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) che è la più studiata e considerata il gold standard. Si raccomanda di combinare la CBT con elementi sistemici, psicodinamici e basati sulla mindfulness. I singoli elementi costitutivi della psicoterapia devono essere selezionati sulla base di un’attenta analisi comportamentale (condizioni causali, scatenanti, di mantenimento). Si deve prestare particolare attenzione al funzionamento intrapsichico e interpersonale, in quanto questi sono i motivi più comuni di fallimento e interruzione del trattamento. La componente centrale della CT deve sempre essere l’esposizione alla gestione della risposta in sensu e in vivo. In termini di interventi cognitivi, si raccomanda l’identificazione, la revisione e la correzione dei pensieri ossessivi intrusivi e, cosa molto importante, delle metacognizioni (modifica degli assunti di base sottostanti).

Nella farmacoterapia, sono consigliati soprattutto gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) (Tab. 1). La clomipramina, che è considerata il gold standard e il comparatore standard, ha l’unico svantaggio di avere effetti collaterali spiacevoli in singoli casi. I tassi di risposta (attenzione: da non confondere con i tassi di remissione!) sono del 60-80%. Si prevede un’insorgenza ritardata dell’azione da quattro a sei settimane e l’insorgenza dell’effetto massimo dopo dodici settimane. La durata della terapia di mantenimento è individuale, di solito si raccomanda una durata da dodici a 24 mesi. In singoli casi, sono necessarie dosi molto elevate (uso off-label). “Si noti che dopo la sola farmacoterapia, i tassi di ricaduta sono molto elevati, motivo per cui è sempre necessario combinarla con la psicoterapia. Il gold standard è la combinazione di KVT più un antidepressivo”, ha sottolineato il Prof. Keck. In assenza di una risposta agli SSRI (secondo la linea guida, almeno 3 mesi e dosi elevate), l’aumento con un neurolettico ha successo nel 30% dei pazienti. Come ultima ratio, si può prendere in considerazione la stimolazione cerebrale profonda o l’ECT (terapia elettroconvulsiva, categoria di evidenza B3).

Disturbo ossessivo-compulsivo

La psicoterapia basata sull’evidenza – trattamento di prima scelta per il disturbo ossessivo compulsivo – ha tassi di successo leggermente superiori rispetto alla farmacoterapia e, in particolare, una migliore stabilità. L’elevata complessità della malattia richiede spesso approcci multimodali, con la terapia cognitivo-comportamentale (CBT) che è la più studiata e considerata il gold standard. Si raccomanda di combinare la CBT con elementi sistemici, psicodinamici e basati sulla mindfulness. I singoli elementi costitutivi della psicoterapia devono essere selezionati sulla base di un’attenta analisi comportamentale (condizioni causali, scatenanti, di mantenimento). Si deve prestare particolare attenzione al funzionamento intrapsichico e interpersonale, in quanto questi sono i motivi più comuni di fallimento e interruzione del trattamento. La componente centrale della CT deve sempre essere l’esposizione alla gestione della risposta in sensu e in vivo. In termini di interventi cognitivi, si raccomanda l’identificazione, la revisione e la correzione dei pensieri ossessivi intrusivi e, cosa molto importante, delle metacognizioni (modifica degli assunti di base sottostanti).

Per quanto riguarda la farmacoterapia, sono consigliati soprattutto gli inibitori selettivi della ricaptazione della serotonina (SSRI) (Tabella 1). La clomipramina, che è considerata il gold standard e il comparatore standard, ha l’unico svantaggio di avere effetti collaterali spiacevoli in singoli casi. I tassi di risposta (attenzione: da non confondere con i tassi di remissione!) sono del 60-80%. Si prevede un’insorgenza ritardata dell’azione da quattro a sei settimane e l’insorgenza dell’effetto massimo dopo dodici settimane. La durata della terapia di mantenimento è individuale, di solito si raccomanda una durata da dodici a 24 mesi. In singoli casi, sono necessarie dosi molto elevate (uso off-label). “Si noti che dopo la sola farmacoterapia, i tassi di ricaduta sono molto elevati, motivo per cui è sempre necessario combinarla con la psicoterapia. Il gold standard è la combinazione di KVT più un antidepressivo”, ha sottolineato il Prof. Keck. In assenza di una risposta agli SSRI (secondo la linea guida almeno 3 mesi e dosi elevate), l’aumento con un neurolettico ha successo nel 30% dei pazienti. Come ultima ratio, si può prendere in considerazione la stimolazione cerebrale profonda o l’ECT (terapia elettroconvulsiva, categoria di evidenza B3).

Disturbo da stress post-traumatico

La psicoterapia basata sull’evidenza è anche considerata il trattamento di scelta per il disturbo da stress post-traumatico. Gli interventi incentrati sul trauma che utilizzano la terapia cognitivo-comportamentale con gestione dell’esposizione-risposta si sono dimostrati più efficaci. La Terapia di Esposizione Prolungata (psicoeducazione, esposizione immaginaria e in vivo), la Terapia di Elaborazione Cognitiva (confronto limitato ai momenti peggiori [hot spots]) e l’Imaginery Rescripting e l’Antialptraumtraining (ad esempio, il sogno alternativo) hanno dimostrato di essere equivalenti. L’EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing) ha un’efficacia comprovata ed è quindi consigliato.

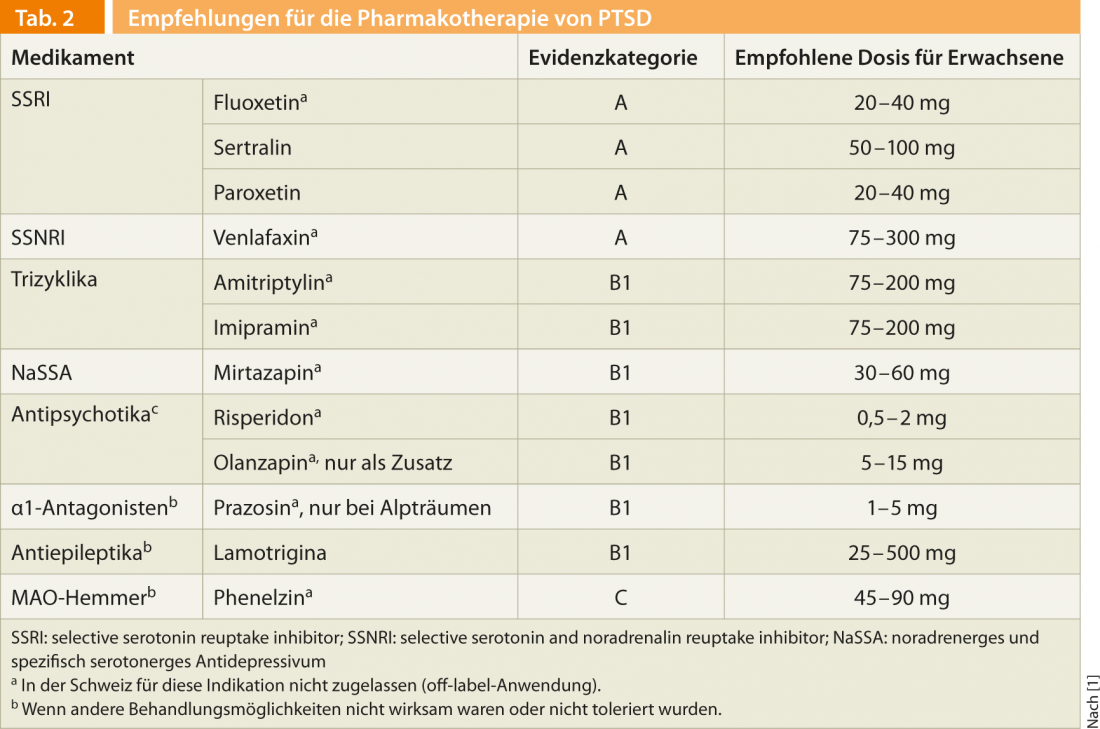

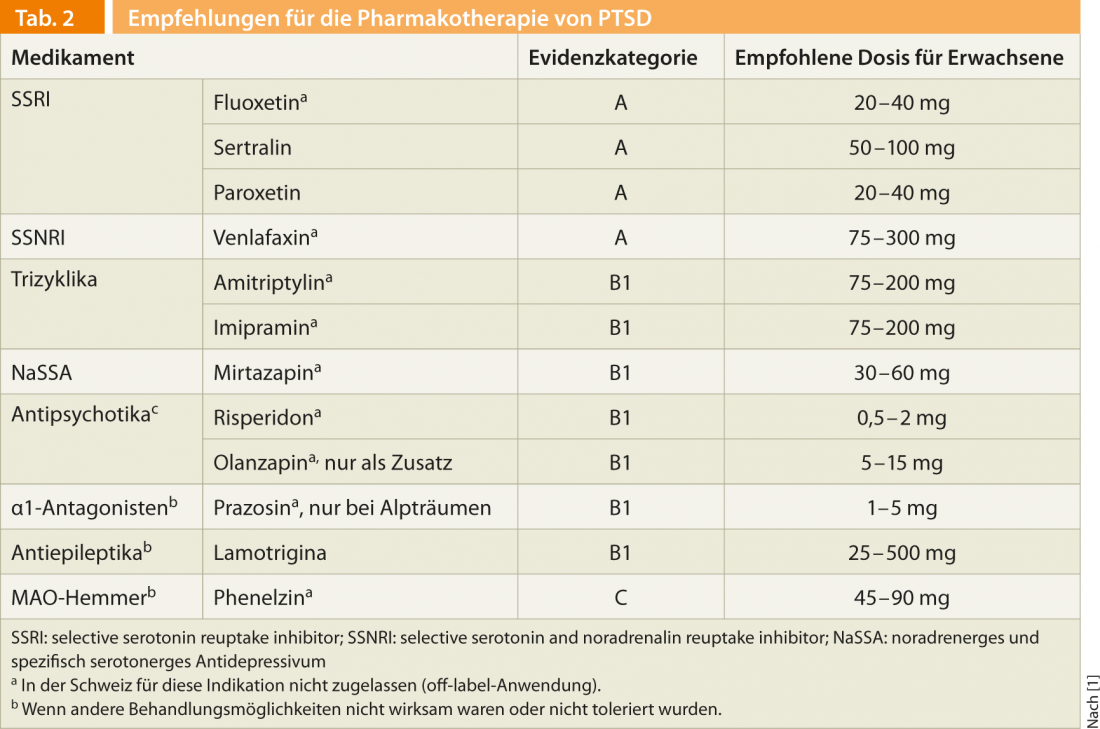

La farmacoterapia è indicata solo se la psicoterapia da sola non è sufficiente o, cosa che accade molto spesso, sono presenti comorbidità come depressione, disturbi d’ansia, disturbi dissociativi o somatoformi, disturbi da dipendenza, ecc. Se il paziente risponde alla farmacoterapia, questa deve essere continuata per almeno dodici mesi. Le sostanze consigliate sono riassunte nella Tabella 2.

Poiché la PTSD è innescata da un evento circoscritto, si pone la domanda se non si possa prevenire con una profilassi secondaria efficace. È importante notare che solo il 10-50% circa delle persone colpite da un evento traumatico sviluppa la PTSD. Oggi il consenso è che il debriefing dopo l’evento non solo non aiuta, ma può addirittura danneggiare, e quindi è obsoleto. Inoltre, la situazione delle prove relative alle misure profilattiche è molto poco chiara. “La stabilizzazione è certamente centrale nella prevenzione secondaria, anche se la procedura può variare molto da individuo a individuo. Un buon ambiente sociale è certamente uno dei migliori fattori prognostici”, ha spiegato il Prof. Keck. In alcuni casi, la somministrazione a breve termine (da pochi giorni a un massimo di 3-4 settimane) di benzodiazepine può essere utile nel periodo iniziale dopo il trauma per il trattamento sintomatico dell’ansia e dei disturbi del sonno, al fine di colmare l’effetto degli antidepressivi. Tuttavia, questi non hanno alcun effetto profilattico.

Bibliografia dell’editore

Fonte:4° Forum svizzero sui disturbi dell’umore e dell’ansia (SFMAD), Zurigo, 18 aprile 2013.