La chetoacidosi diabetica (DKA) è una complicanza acuta e pericolosa per la vita del diabete mellito, che si verifica prevalentemente nel diabete di tipo 1, ma che si verifica sempre più spesso anche nelle persone con diabete di tipo 2. Una forma particolare è la DKA euglicemica, che si verifica soprattutto durante la terapia con gli inibitori SGLT2. Una forma particolare è la DKA euglicemica, che si verifica principalmente durante la terapia con gli inibitori SGLT2. Anche se è diventata rara e il tasso di mortalità è ora appena superiore all’1%, questi decessi sono solitamente prevenibili. La diagnosi tempestiva, i protocolli di trattamento standardizzati e, soprattutto, la profilassi sono fondamentali per la prognosi.

Può sostenere il test ECM nella nostra piattaforma di apprendimento dopo aver esaminato i materiali consigliati. Clicchi sul seguente pulsante:

La chetoacidosi diabetica (DKA) è una complicanza acutamente pericolosa per la vita del diabete mellito, che si verifica prevalentemente nel diabete di tipo 1, ma che sempre più spesso si verifica anche nelle persone con diabete di tipo 2. Una forma particolare è la DKA euglicemica, che si verifica principalmente durante la terapia con gli inibitori SGLT2. Una forma particolare è la DKA euglicemica, che si verifica principalmente durante la terapia con gli inibitori SGLT2.

Anche se è diventata rara e oggi il tasso di mortalità è di poco superiore all’1%, questi decessi sono solitamente prevenibili. La diagnosi tempestiva, i protocolli di trattamento standardizzati e, soprattutto, la profilassi sono fondamentali per la prognosi – non da ultimo attraverso la formazione adeguata di pazienti e medici.

Caso di studio

Il 23enne Beat R. soffre di diabete di tipo 1 dall’età di 14 anni. Lo studente è dotato di un microinfusore di insulina da 6 anni e da oltre un anno utilizza un sistema AID, ossia il microinfusore di insulina adatta la somministrazione di insulina ai valori di glucosio nel sangue. Il signor R. lo trova molto comodo e non si preoccupa più tanto del suo diabete, soprattutto in vista degli esami. Dopo cena, il signor R ha una leggera nausea e vomita più volte durante la notte. Lo interpreta come un’infezione e non ci pensa più. Il mattino seguente si sente debole, la nausea è aumentata e la concentrazione di glucosio nel sangue è di 23,5 mmol/l. Chiede un bolo di insulina. Richiede un bolo di insulina di 8 unità e decide di non andare al lavoro a causa dell’infezione, va a letto e si addormenta. Verso mezzogiorno si sveglia con dolori addominali, la glicemia non è più misurabile (con il suo sistema CGM questo corrisponde a >30 mmol/l). Beat R. chiama ora il suo medico di famiglia. Sospetta fortemente una chetoacidosi e quindi ricovera il paziente nell’ospedale per acuti più vicino tramite i servizi di emergenza.

All’arrivo in clinica, il signor R. è sonnolento ma può essere svegliato. Il glucosio nel sangue è 36,7 mmol/l, il β-xdrossibutirrato 6,3 mmol/l, il bicarbonato 6 mmol/l e il pH 7,1. La pressione arteriosa è 100/60 mmHg.

Beat R. viene ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale a causa di una grave chetoacidosi; dopo 3 giorni di terapia standardizzata, si è ripreso completamente. Per inciso, la causa della chetoacidosi non era un’infezione, ma un malfunzionamento della pompa a cui il paziente non ha risposto.

Nelle conversazioni successive, è emerso che il signor R era stanco dei frequenti allarmi della pompa e per lo più li ignorava.

Epidemiologia e clinica delle emergenze iperglicemiche

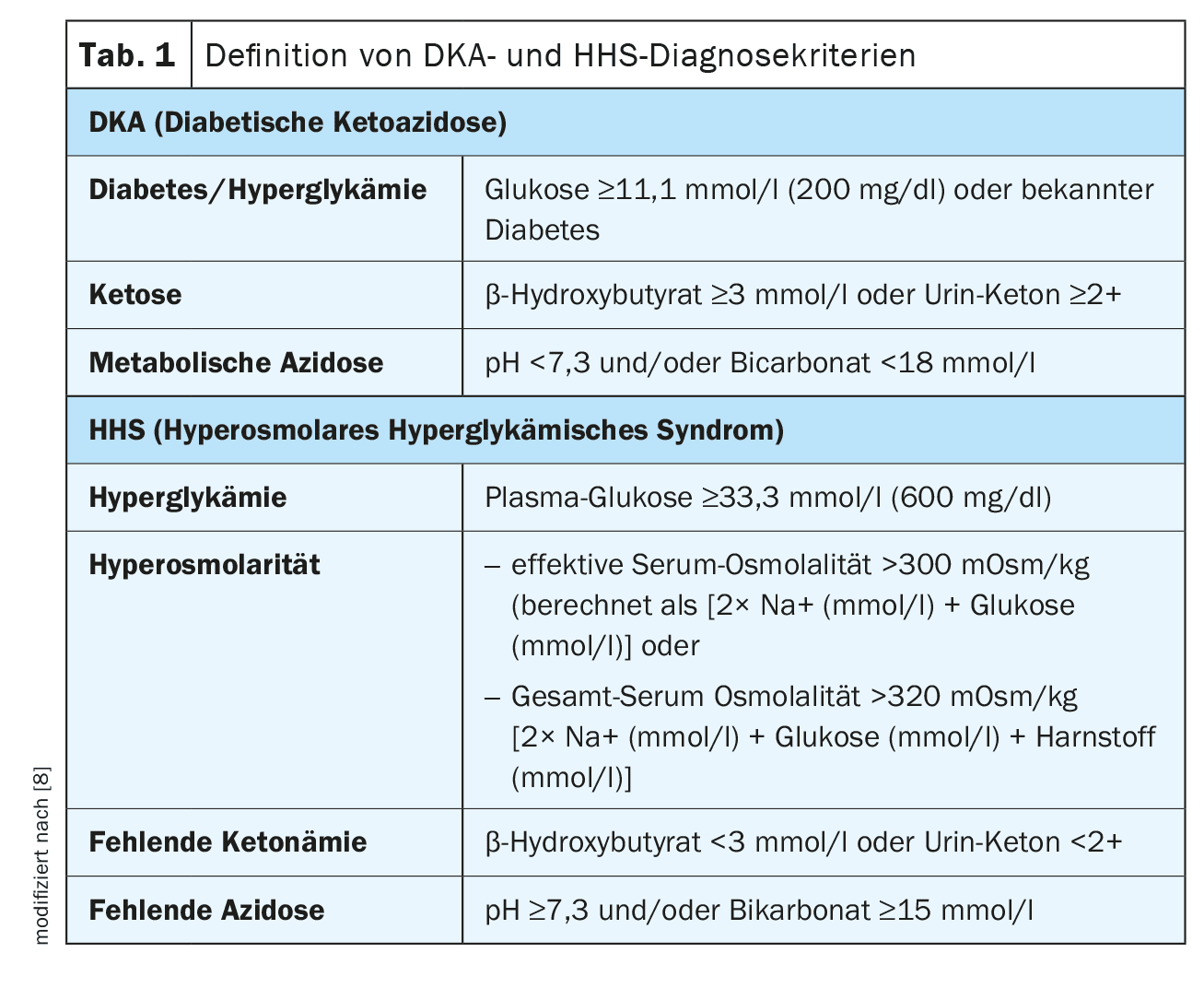

Esistono due forme di stati iperglicemici pericolosi per la vita. La chetoacidosi diabetica (DKA) si verifica prevalentemente nelle persone con diabete di tipo 1 e ha un basso tasso di mortalità. La sindrome iperglicemica-iperosmolare (HHS), invece, si verifica solitamente nelle persone con diabete di tipo 2 ed è ancora caratterizzata da un alto tasso di mortalità. Molto spesso si riscontrano forme miste, soprattutto in presenza di malattie acute. Queste possono spesso mascherare l’aspetto clinico della DKA, ad esempio in caso di infezioni acute (gastroenterite, polmonite, infezione delle vie urinarie), altre malattie acute (ad esempio infarto del miocardio) o operazioni (programmate). È quindi importante essere consapevoli di questa possibilità e avviare tempestivamente un chiarimento diagnostico (Tabella 1).

In tutto il mondo, i ricoveri ospedalieri dovuti a deragliamenti da iperglicemia sono aumentati in modo significativo, con un incremento particolarmente eclatante, pari a >55% negli ultimi dieci anni, nella fascia di età superiore ai 45 anni. Nei bambini e negli adolescenti, la DKA è la complicanza più comune del diabete. Circa una manifestazione su tre si verifica nel contesto della DKA.

Clinica

I sintomi sono in genere molto variabili e il quadro clinico completo con disidratazione, odore di chetoni, respirazione di Kussmaul e coma è raramente visibile. Molto più comuni sono i sintomi che possono essere facilmente scambiati per malattie innocue, soprattutto nei bambini: Nausea, dolore addominale, vomito sono, beh, eventi comuni. Questo rende ancora più importante prestare attenzione alle anomalie di accompagnamento: Stanchezza, sonnolenza, ma anche stati confusionali, perdita di peso, poliuria e polidipsia sono anch’essi tipici in presenza di DKA, ma raramente si verificano nelle banali malattie gastrointestinali (Fig. 1).

Nel caso di una carenza insulinica relativa, la malattia scatenante è di solito in primo piano e la DKA in via di sviluppo può essere mascherata. La diagnosi differenziale può essere particolarmente difficile nei pazienti in condizioni critiche o nel post-operatorio – è quindi ancora più importante considerare la possibilità di una chetoacidosi e avviare la diagnostica appropriata. È anche importante ricordare che le determinazioni standard del glucosio al letto del paziente non forniscono sempre risultati affidabili in condizioni di terapia intensiva. Se si sospetta un deragliamento metabolico diabetico, si deve sempre prelevare un campione di sangue venoso per determinare il livello di glucosio.

Diagnostica

La DKA è definita come una condizione di iperglicemia, chetonemia e acidosi metabolica. A seconda del grado di chetonemia e acidosi, si distinguono 3 fasi (Tabella 2).

Purtroppo, una diagnosi qualificata di chetoacidosi diabetica è difficilmente possibile nella pratica ambulatoriale, poiché di solito non c’è la possibilità di analizzare i gas e gli acidi/basi nel sangue. Questo lascia solo il β-Hxdrossibutirrato nel sangue capillare come parametro affidabile e immediatamente determinabile. Tuttavia, ciò significa anche che in condizioni ambulatoriali è possibile formulare solo un sospetto diagnostico. Se c’è un sospetto fondato di DKA, il ricovero in ospedale è solitamente inevitabile.

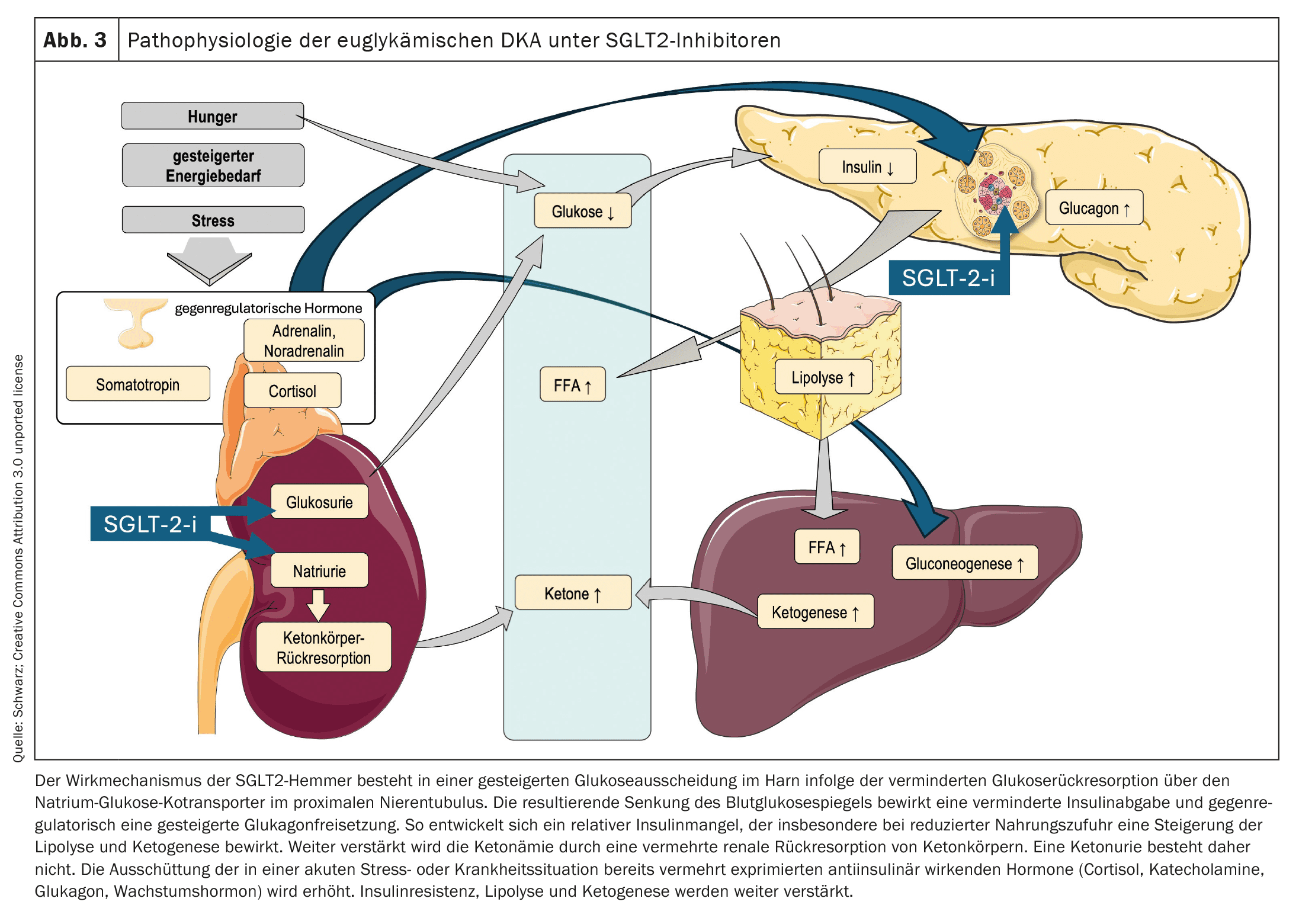

Una forma particolare è la chetoacidosi diabetica euglicemica (EDKA). Questa viene spesso riconosciuta in ritardo (a causa della glicemia non rilevante) e quindi spesso progredisce gravemente. L’acidosi metabolica con un livello di bicarbonato sierico <10 mM si verifica, in particolare durante il trattamento con inibitori SGLT2, nelle donne in gravidanza con diabete gestazionale o diabete mellito preesistente, nelle persone con diabete e malattia epatica aggiuntiva e anche nei pazienti più giovani con diabete di tipo 1, senza che i livelli di glucosio nel sangue siano significativamente elevati. Questo è anche il motivo per cui il valore di BG è stato abbassato da 14 a 11 mmol nelle ultime raccomandazioni.

Per evitare questa complicazione, i pazienti devono essere informati che devono sospendere il farmaco in questione, ad esempio durante le infezioni acute, prima degli interventi chirurgici in anestesia generale, ma anche durante i periodi di digiuno. Come strumento di supporto, l’SGSE ha creato una scheda “Regole per i giorni di malattia” che può essere consegnata ai pazienti come parte di tali istruzioni.

L’iperglicemia e la sua fisiopatologia: una panoramica

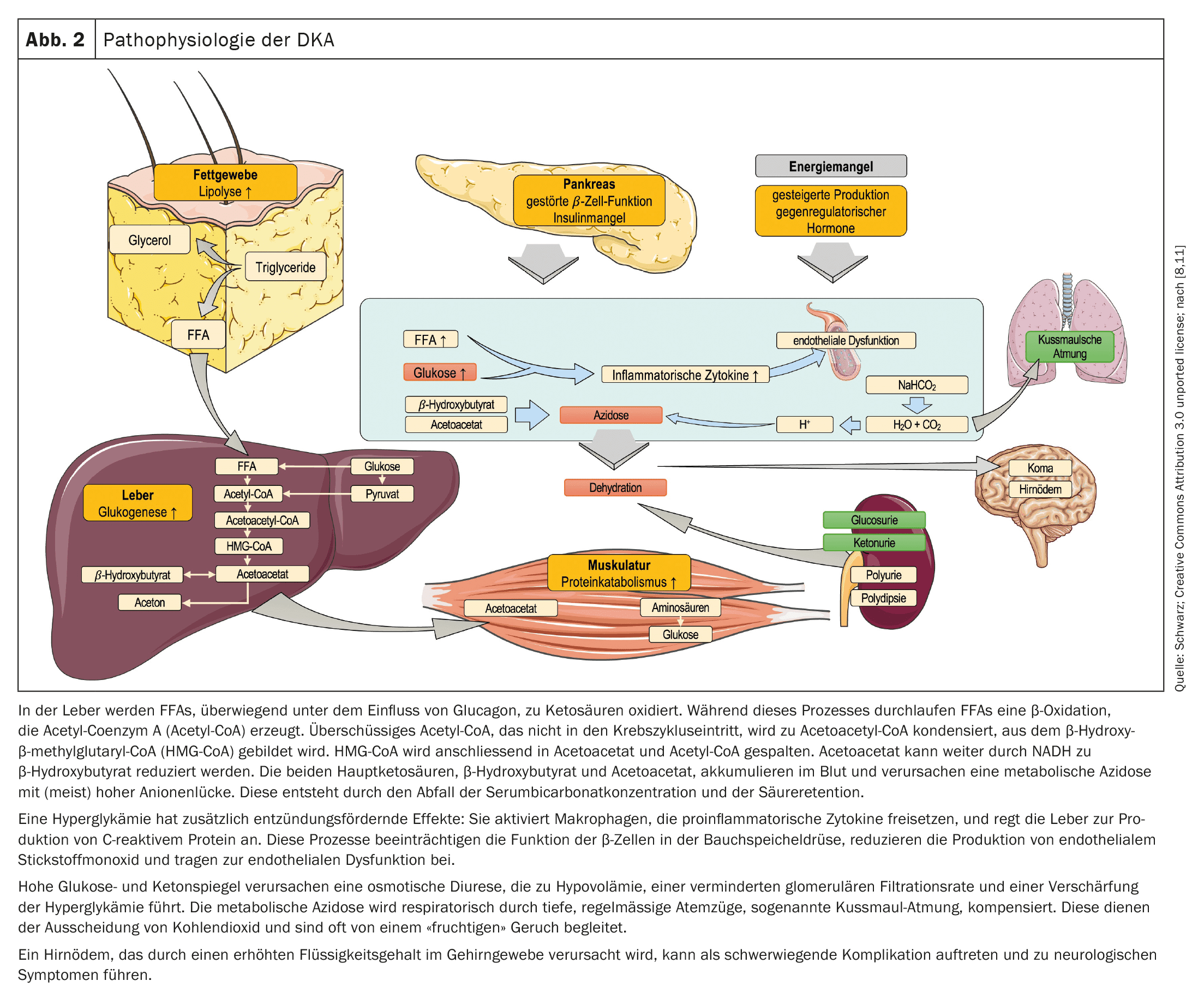

L’iperglicemia è causata dalla carenza di insulina attraverso tre processi principali: aumento della gluconeogenesi, accelerazione della glicogenolisi e alterata utilizzazione del glucosio nei tessuti periferici. Il calo della concentrazione di insulina, in combinazione con un aumento degli ormoni controregolatori (glucagone, adrenalina, noradrenalina, cortisolo e ormone della crescita), attiva la lipasi sensibile agli ormoni nel tessuto adiposo. Questo porta alla scomposizione dei trigliceridi in glicerolo e acidi grassi liberi (FFA) (Fig. 2).

La fisiopatologia della chetoacidosi euglicemica con gli inibitori SGLT2 non è ancora del tutto chiara. Non è ancora chiaro se gli inibitori SGLT2 possano essere la causa dello sviluppo della DKA o se si limitino a mascherare l’iperglicemia aumentando l’escrezione di glucosio. I possibili meccanismi sono illustrati nella Figura 3.

Nota: una mancanza di insulina porta all’iperglicemia e, poiché il glucosio non viene assorbito nelle cellule muscolari e adipose, a una carenza di glucosio intracellulare. Questo aumenta la concentrazione degli ormoni controregolatori. L’energia viene ora prodotta principalmente attraverso la chetogenesi, innescata dalla lipolisi, in cui i trigliceridi vengono scomposti in acidi grassi liberi e glicerolo. I corpi chetonici risultanti portano all’acidosi metabolica e possono essere rilevati nel sangue e nelle urine. L’iperglicemia provoca diuresi osmotica, perdite di liquidi ed elettroliti e il rischio di disidratazione.

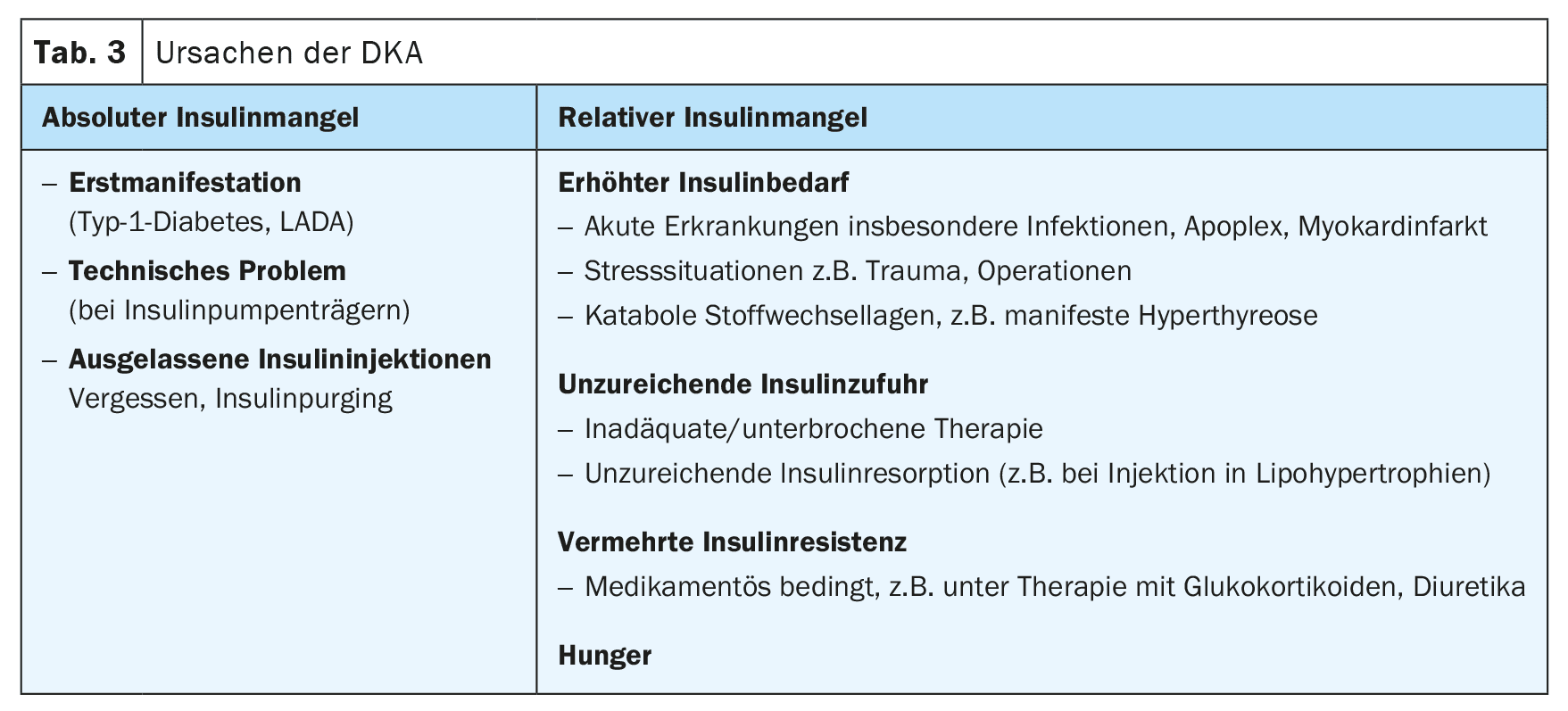

Cause

Il prerequisito per lo sviluppo della DKA è una carenza di insulina. Come per la manifestazione iniziale del diabete di tipo 1, questa può essere causata da una mancanza o da un’insufficiente assunzione di insulina o da un aumento del fabbisogno, ad esempio in caso di malattie o operazioni acute (Tabella 3).

Terapia

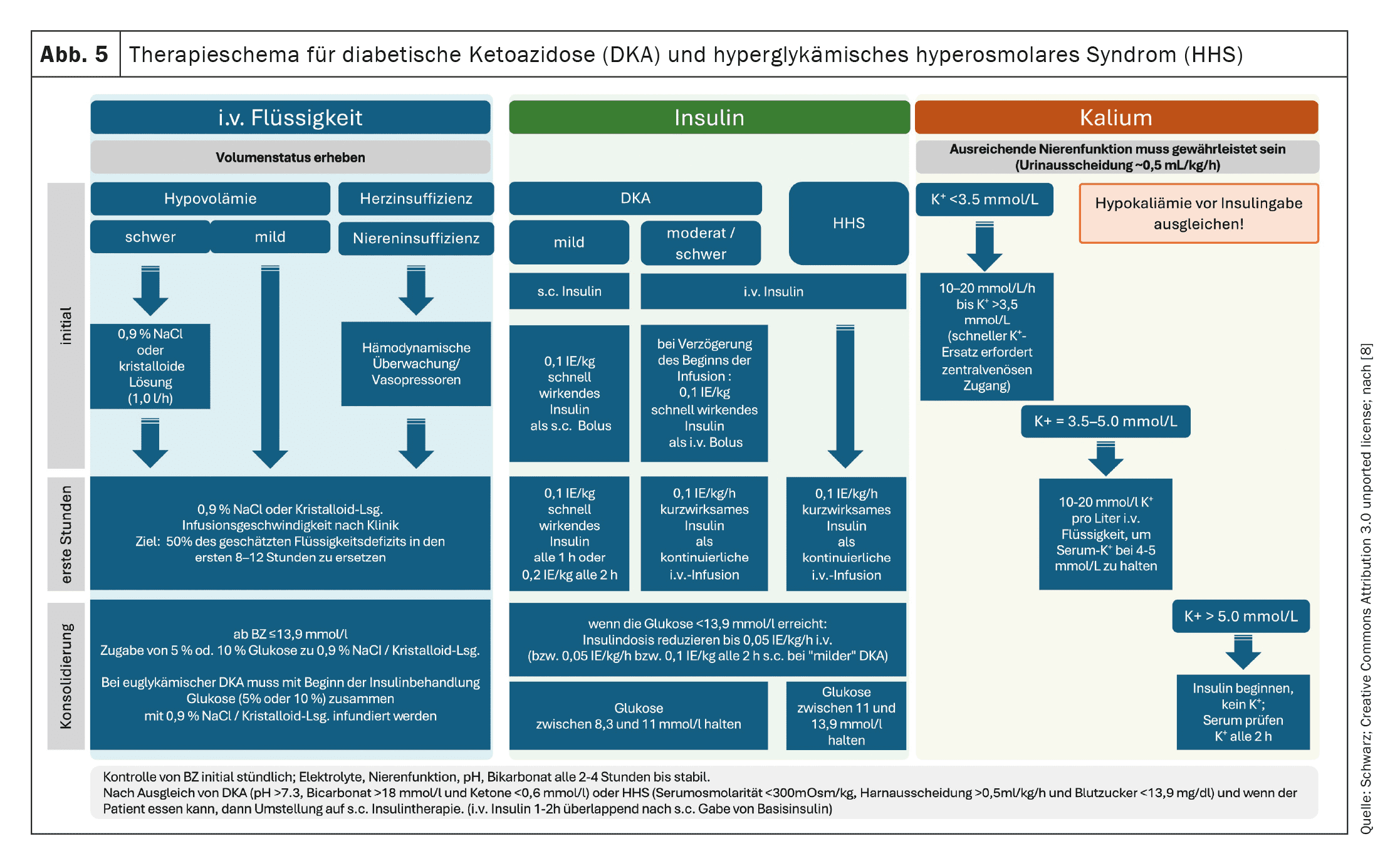

In tutti i casi, la terapia si basa sulla compensazione del deficit di liquidi ed elettroliti e della carenza di insulina. Si deve prendere in considerazione anche la profilassi della trombosi, soprattutto nei casi di exsiccosi.

Se un paziente si presenta in studio con un sospetto di DKA, la prima cosa da fare (oltre alla misurazione dei parametri vitali e all’esame clinico orientativo) è la determinazione del glucosio (da plasma venoso) e del β-idrossibutirrato (laboratorio dello studio, i risultati devono essere disponibili al massimo dopo 15 minuti). L’impossibilità di diagnosticare l’acidosi in regime ambulatoriale lascia generalmente poco spazio di manovra. <Se non c’è chetoacidosi ma solo chetonemia (β-HB 3 mmol/l), è possibile effettuare un trattamento ambulatoriale (Fig. 4, 5). Anche i pazienti con livelli elevati di chetoni dovrebbero essere trattati secondo questo schema, se un consulto medico non è possibile o non lo è immediatamente. Ciò richiede che il paziente sia informato e istruito di conseguenza (vedere Profilassi).

Se il livello è >3 mmol/l, la DKA è probabile e quindi il trattamento ospedaliero è solitamente obbligatorio. Fino al momento del trasporto (in ambulanza), si interrompe l’assunzione di liquidi per via orale, si stabilisce un accesso venoso di grande volume e si inizia l’infusione di soluzione cristalloide isotonica e bilanciata (0,9% NaCl solo se non disponibile). La velocità di infusione deve essere di 1 litro/ora. L’uso di una soluzione salina “fisiologica” non solo ha lo svantaggio, rispetto alle soluzioni bilanciate, del rischio di acidosi metabolica ipercloremica con grandi volumi, ma non contiene nemmeno potassio, sebbene sia necessario. Tuttavia, la compensazione mirata della perdita di potassio causata dalla carenza di insulina può avvenire solo in condizioni di degenza.

I pazienti con DKA lieve possono essere trattati in un reparto normale o, se necessario, nell’ambulatorio di emergenza, a condizione che sia possibile rimanervi per diverse ore. Per i casi moderati e gravi, si raccomanda il trattamento in un reparto di cure intermedie o di terapia intensiva.

Il monitoraggio viene effettuato continuamente sul monitor secondo un protocollo standardizzato, con la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria e la pressione sanguigna controllate inizialmente ogni 30 minuti e la determinazione della GCS ogni ora. I controlli di laboratorio devono essere effettuati ogni ora (glucosio) e ogni 2-4 ore (elettroliti, funzionalità renale, pH venoso, osmolalità).

Il deficit di liquidi deve essere corretto entro le prime 24-48 ore. Si raccomanda una velocità iniziale di 500-1000 ml/h durante le prime 2-4 ore. Tuttavia, occorre prestare attenzione alla somministrazione rapida di liquidi nelle persone con malattie cardiache o renali, nelle donne in gravidanza, negli anziani o nelle persone con gravi co-morbilità. L’insufficienza cardiaca e/o la malattia renale in fase terminale devono essere trattate con attenzione con boli più piccoli di soluzioni isotoniche o cristalloidi (ad esempio 250 ml ciascuno). Da tempo si presume che l’edema cerebrale possa essere causato da una reidratazione troppo rapida. Il meccanismo fisiopatologico alla base dell’edema cerebrale indotto dalla chetoacidosi diabetica è controverso. Il rischio di danno cerebrale non è influenzato dalla velocità di infusione né dalla concentrazione di cloruro di sodio.

In genere, la concentrazione di glucosio plasmatico scende a <11 mmol/l o <200 mg/dl prima che la chetonemia si attenui. È quindi necessario somministrare del glucosio aggiuntivo a partire da questo livello per evitare l’ipoglicemia e consentire la continuazione della somministrazione di insulina.

La maggior parte dei pazienti con DKA presenta inizialmente un livello di potassio da normale a elevato. Come risultato dell’acidosi e della carenza di insulina, si verifica uno spostamento di ioni potassio dallo spazio intracellulare a quello extracellulare. La diuresi osmotica e l’aumento dell’escrezione di potassio nelle urine contribuiscono a un ulteriore esaurimento delle riserve di potassio. Pertanto, la sostituzione del potassio deve essere iniziata insieme alla somministrazione di insulina, anche se i livelli sierici di potassio sono normali, per evitare l’ipokaliemia. Se l’ipokaliemia sierica è presente al momento della diagnosi di DKA, l’integrazione di potassio deve essere iniziata insieme alla somministrazione di liquidi e l’infusione iniziale di insulina deve essere ritardata. La somministrazione di potassio deve essere mantenuta fino a quando i livelli di potassio si normalizzano, la funzione renale è normale e la minzione è intatta.

Anche l’iponatriemia si riscontra spesso nella DKA. È causata dalla ridistribuzione dell’acqua dallo spazio intracellulare a quello extracellulare. A causa del glucosio osmoticamente attivo, non c’è ipoosmolalità. L’iponatriemia isotonica/ipertonica risultante non richiede una terapia. È quindi necessario calcolare la concentrazione sierica di sodio corretta. La correzione è necessaria solo se si verifica una carenza di sodio. La somministrazione di bicarbonato per il trattamento dell’acidosi metabolica non è generalmente consigliabile, ad eccezione dell’iperkaliemia pericolosa per la vita e dell’acidosi grave (pH <6,9).

L’insulina deve essere somministrata almeno 1 ora dopo l’inizio della rianimazione con liquidi. Dopo un bolo iniziale (non raccomandato per i pazienti pediatrici), si deve somministrare l’insulina normale o un’insulina analoga a breve durata d’azione utilizzando un perfusore. Nella DKA lieve, l’insulina può essere somministrata anche per via sottocutanea. La velocità di infusione dell’insulina non deve essere ridotta finché la chetoacidosi non è corretta o quasi.

La DKA viene trattata se sono soddisfatti i seguenti criteri:

- Non ci sono sintomi gastrointestinali, la somministrazione orale di cibo e farmaci è possibile.

- le concentrazioni di glucosio nel sangue sono inferiori a 11 mmol/l o 200 mg/dl

- β-idrossibutirrato <0,6 mmol/l

- pH venoso ≥7,3 o bicarbonato ≥18 mmol/l.

Quando si passa dall’insulina per via endovenosa alle iniezioni sottocutanee, non bisogna procedere troppo frettolosamente; è necessario un passaggio sovrapposto. Un’insulina analoga a lunga durata d’azione (Glargine U100 o U300 o Degludec, ma non Icodec) deve essere somministrata da 1 a 2 ore prima della fine dell’infusione di insulina. Il momento ottimale per terminare la somministrazione di insulina i.v. è prima di un pasto, durante il quale viene somministrata per la prima volta l’insulina s.c.. L’insulina viene poi somministrata per la prima volta.

Profilassi

La chetoacidosi diabetica è un evento raro e fortunatamente la maggior parte delle persone con diabete non la sperimenta mai. Tuttavia, coloro che vengono ricoverati in ospedale con DKA hanno un rischio molto elevato di recidiva. Poiché ogni DKA è una complicanza grave e, ancora oggi, potenzialmente fatale, la prevenzione è particolarmente importante. Il supporto e l’educazione sono le pietre miliari della gestione, piuttosto che la necessità di un diverso regime insulinico.

Le persone con problemi psicosociali, i malati mentali e i gruppi socialmente svantaggiati sono particolarmente a rischio. Anche l’uso di alcol e cannabis aumenta il rischio di chetoacidosi. Questi pazienti, in particolare, sono più difficili da raggiungere con i nostri scenari di cura abituali e le misure di formazione. Il supporto psicologico è indicato, ma in genere è impossibile per motivi di capacità.

L’argomento “Gestire le situazioni di emergenza” deve essere parte integrante dei regolari programmi di formazione per diabetici. Ogni paziente dovrebbe anche ricevere un piano di emergenza personalizzato. Anche la dose media giornaliera di insulina viene annotata in tale documento. Gli utenti di un microinfusore di insulina (di qualsiasi tipo, compreso l’AID) devono sapere che non devono mai effettuare le correzioni necessarie tramite il microinfusore.

Conclusione

La chetoacidosi diabetica (DKA) è un’emergenza potenzialmente pericolosa per la vita delle persone con diabete mellito. In 1/3 dei casi, sono colpiti i pazienti con diabete di tipo 2. Di solito è scatenata da infezioni e/o errori nella terapia insulinica. Una carenza assoluta o relativa di insulina porta alla lipolisi e alla chetogenesi non inibite. Il risultato è iperglicemia, chetonemia e acidosi metabolica. L’iperglicemia può essere assente, soprattutto in caso di terapia con inibitori SGLT2 (DKA euglicemica).

La base della terapia è la sostituzione del volume, la somministrazione di insulina e la sostituzione del potassio, accompagnata da un attento monitoraggio. Una volta che la DKA è stata compensata, è necessario chiarire la causa. Una buona e ripetuta formazione è fondamentale per la prognosi del paziente. L’informazione e la conoscenza della malattia sono essenziali affinché il medico possa prendere decisioni rapide e corrette.

Messaggi da portare a casa

- La chetoacidosi diabetica (DKA) è un’emergenza potenzialmente pericolosa per la vita delle persone con diabete mellito. I diabetici di tipo 2 sono colpiti in 1/3 dei casi. Di solito è scatenata da infezioni e/o errori nella terapia insulinica.

- Una carenza assoluta o relativa di insulina porta alla lipolisi e alla chetogenesi non inibite. Questo provoca iperglicemia, chetonemia e acidosi metabolica. L’iperglicemia può essere assente, soprattutto in caso di terapia con inibitori SGLT2 (DKA euglicemica).

- La base della terapia è la sostituzione del volume, la somministrazione di insulina e la sostituzione del potassio, accompagnata da un attento monitoraggio. Dopo la compensazione della DKA, è necessario chiarire la causa.

- Una buona e ripetuta formazione è fondamentale per la prognosi del paziente. L’informazione e la conoscenza della malattia sono essenziali per gli operatori sanitari per prendere decisioni rapide e corrette.

| Immagini create utilizzando Servier Medical Art, con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 unported. |

Letteratura:

- American Diabetes Association Professional Practice C. 16. Assistenza al diabete in ospedale: Standard di cura nel diabete-2025. Diabetes Care 2025; 48: S321-S334; doi: 10.2337/dc25-S016.

- Perschinka F, Koglberger P, Klein SJ, et al: Iponatriemia: eziologia, diagnosi e terapia acuta. Med Klin Intensivmed Notfmed 2023; 118: 505-517; doi: 10.1007/s00063-023-01049-0.

- Stewart PA, Nestor CC, Clancy C, et al: Le implicazioni peri-operatorie degli inibitori del co-trasportatore 2 del sodio-glucosio: una revisione narrativa. Anestesia 2025; 80: 85-94; doi: 10.1111/anae.16461.

- Yan JW, Slim A, Van Aarsen K, et al: Cristalloidi bilanciati (lattato di Ringer) rispetto alla soluzione fisiologica normale negli adulti con chetoacidosi diabetica nel Dipartimento di Emergenza (BRISK-ED): uno studio pilota randomizzato controllato. Emerg Med J 2024; 41: 103-111; doi: 10.1136/emermed-2023-213290.

- Dhatariya K, James J, Kong MF, et al: Il diabete all’ingresso. Una linea guida per affrontare le emergenze legate al glucosio al momento del ricovero ospedaliero acuto del Gruppo congiunto della British Diabetes Society (JBDS) per l’assistenza ospedaliera. Diabet Med 2020; 37: 1578-1589; doi: 10.1111/dme.14304.

- Tamsett Z, James S, Brown F, et al: Fattori modificabili per prevenire presentazioni di ipoglicemia grave e chetoacidosi diabetica nelle persone con diabete di tipo 1.

Diabet Med 2024; 41: e15384; doi: 10.1111/dme.15384. - Gupta A, Brazier B, Rengarajan L, et al: Determinazione dei fattori che influenzano la degenza ospedaliera per le persone ricoverate con chetoacidosi legata al diabete – risultati del progetto di miglioramento della qualità della degenza DEKODE. Clin Med (Lond) 2024; 24: 100255; doi: 10.1016/j.clinme.2024.100255.

- Umpierrez GE, Davis GM, El Sayed NA, et al: Crisi iperglicemiche negli adulti con diabete: un rapporto di consenso. Diabetologia 2024; 67: 1455-1479; doi: 10.1007/s00125-024-06183-8.

- Sacks DB, Arnold M, Bakris GL, et al: Linee guida e raccomandazioni per le analisi di laboratorio nella diagnosi e nella gestione del diabete mellito. Diabetes Care 2023; 46: e151-e199; doi: 10.2337/dci23-0036.

- Holt RIG, De Vries JH, Hess-Fischl A, et al: La gestione del diabete di tipo 1 negli adulti. Un rapporto di consenso dell’American Diabetes Association (ADA) e dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete (EASD). Diabetes Care 2021; 44: 2589-2625; doi: 10.2337/dci21-0043.

- Dhatariya KK, Glaser NS, Codner E, et al: Chetoacidosi diabetica. Nat Rev Dis Primers 2020; 6: 40; doi: 10.1038/s41572-020-0165-1.

InFo DIABETOLOGIA & ENDOCRINOLOGIA 2025; 2(1): 6-12