Un’eccessiva risposta immunitaria Th2 è caratteristica della dermatite atopica . I biologici intervengono in modo specifico nelle cascate di segnalazione dei processi infiammatori Th2. I nuovi farmaci sviluppati di recente includono il tralokinumab. Nel frattempo, ci sono prove impressionanti di efficacia da vari studi su questo anticorpo monoclonale diretto contro l’interleuchina (IL)-13, compresi dati promettenti a lungo termine.

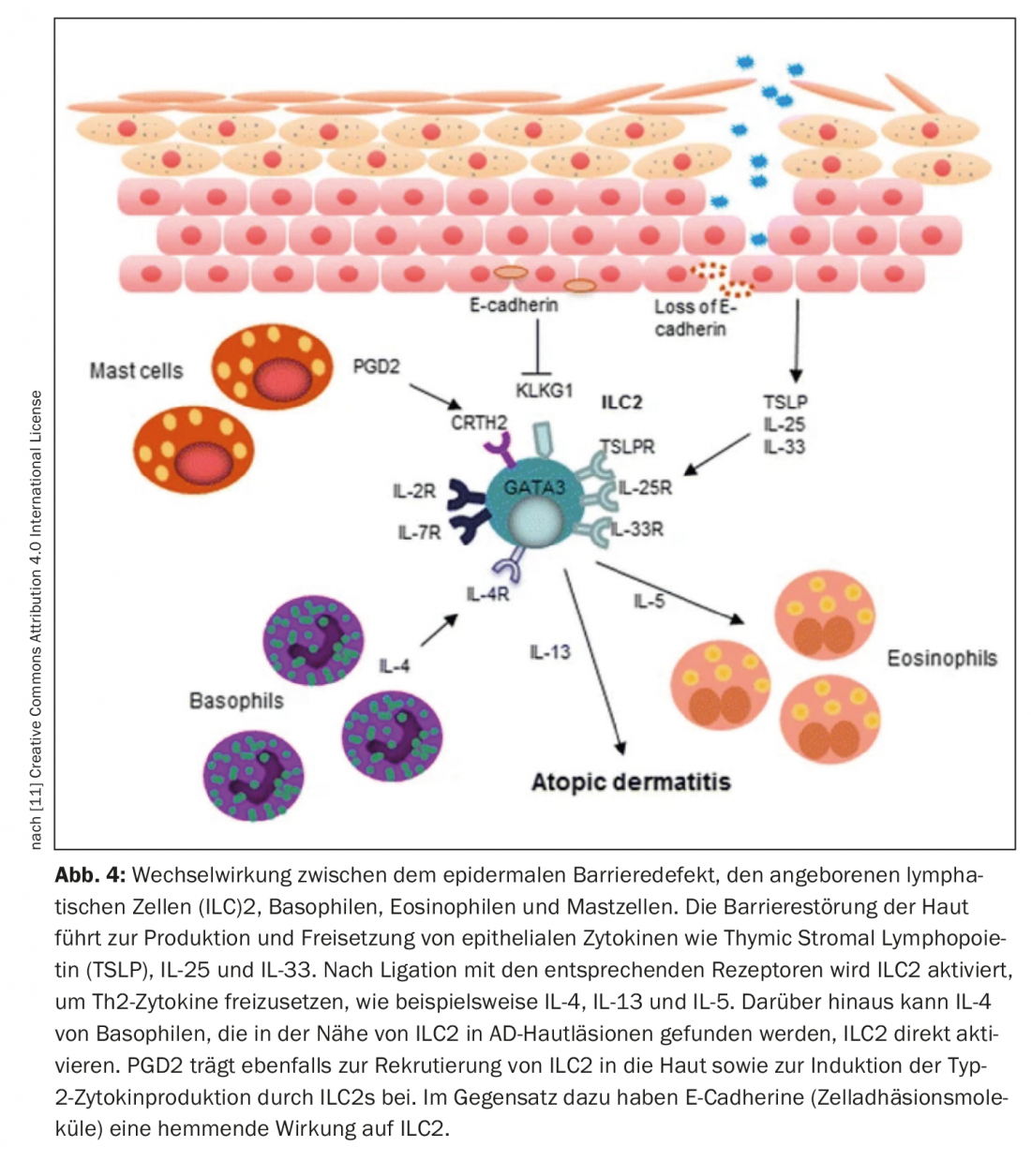

La patogenesi della dermatite atopica si basa su un difetto della barriera cutanea geneticamente determinato, una disbiosi del microbioma cutaneo e una risposta immunitaria dominata dai Th2. “Oggi sappiamo che si tratta di una malattia multifattoriale”, afferma la Prof. Dr med. Petra Staubach-Renz, Dipartimento di Dermatologia e Policlinico del Centro Medico Universitario di Mainz, in occasione del congresso di quest’anno Dermatologia compatta e pratica. Le citochine interleuchina(IL)-4 e IL-13 secrete dalle cellule Th2 svolgono un ruolo chiave nel processo patologico della dermatite atopica, soprattutto nelle fasi acute, spiega la Prof. Dr. med. Esther von Stebut-Borschitz, Clinica e Policlinico di Dermatologia e Venerologia, Ospedale Universitario di Colonia [1]. La sovraespressione di IL-13 è stata riscontrata sia nella pelle atopica lesionale che in quella non lesionale e i livelli di IL-13 sono stati trovati in correlazione con la gravità della dermatite atopica [6]. Una strategia terapeutica per inibire l’attività biologica è rappresentata dagli anticorpi monoclonali che inibiscono la segnalazione attraverso l’IL-13, ad esempio bloccando il suo legame con il recettore. [2,3]. Il tralokinumab è un biologico che neutralizza specificamente l’IL-13 legandosi a questa citochina, impedendo la sua interazione con il recettore IL-13Rα1 [4]. “Tralokinumab blocca l’IL-13 in modo che la catena IL-13-R-α non venga attivata”, riassume il Prof. von Stebut-Borschitz [1].

Migliora la struttura della pelle e riduce l’uso di steroidi.

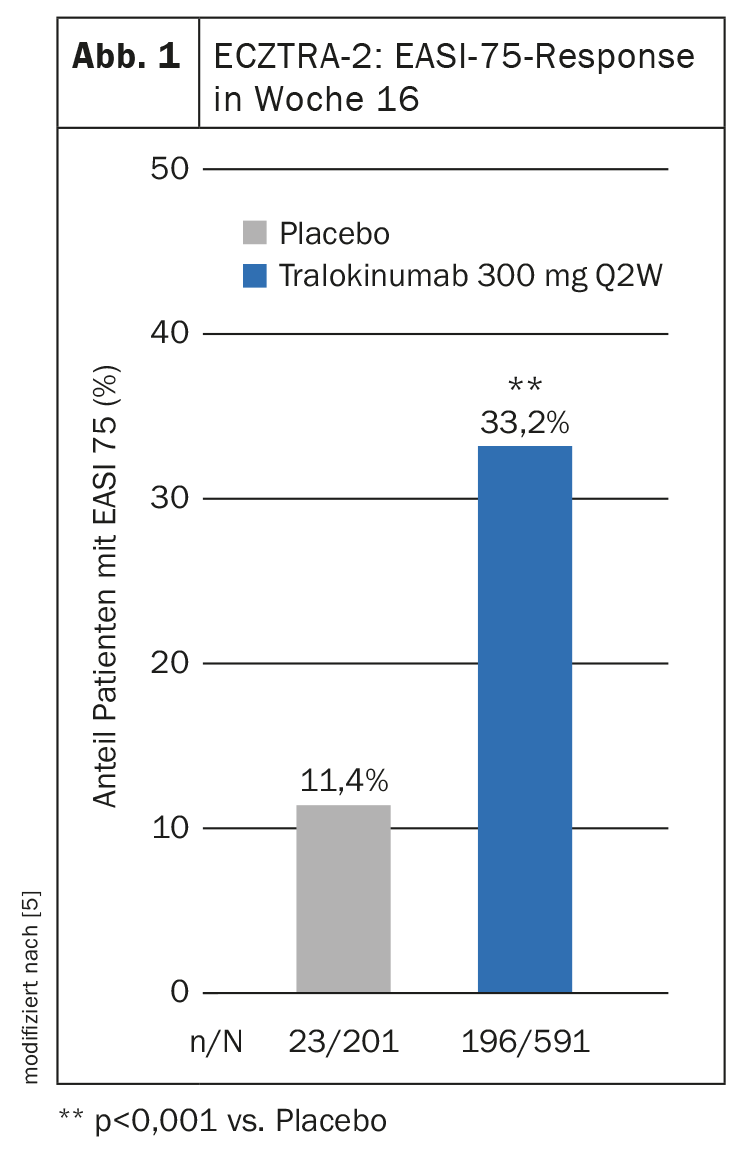

I due RCT multinazionali di fase III ECZTRA-1 e -2 hanno studiato l’efficacia e la sicurezza di 52 settimane di terapia con tralokinumab nella dermatite atopica [5]. In entrambi gli studi, tralokinumab 300 mg ogni due settimane (q2w) si è dimostrato significativamente superiore al placebo in termini di miglioramento degli endpoint primari IGA 0/1 e EASI-75 dopo 16 settimane. I risultati di ECZTRA-2 mostrano che dopo 16 settimane nel braccio tralokinumab, una percentuale del 33,2% ha raggiunto un EASI-75 (Fig. 1) [5]. Nella condizione placebo, questo tasso era dell’11,4%. È stato anche rilevato che l’uso di steroidi era inferiore nei pazienti trattati con tralokinumab rispetto al placebo.

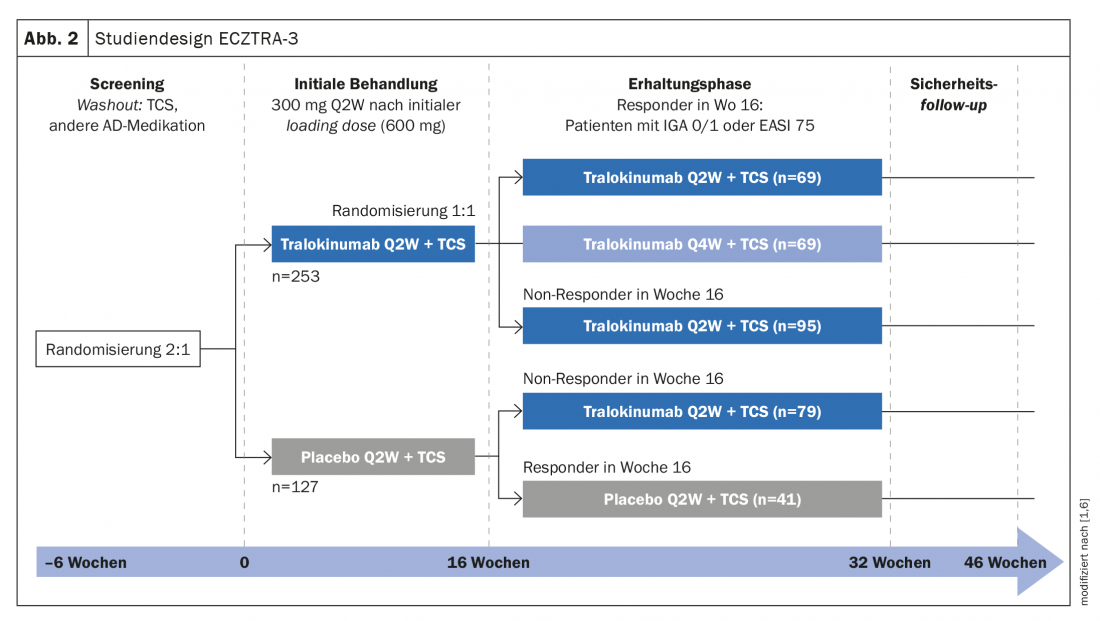

In ECZTRA-3, un altro studio di fase III, l’efficacia e la sicurezza di tralokinumab 300 mg q2w più corticosteroide topico (TCS*) sono state confrontate con placebo più TCS [6]. La popolazione dello studio comprendeva 380 pazienti con dermatite atopica da moderata a grave. L’EASI-75 ha raggiunto il 56,0% nel braccio tralokinumab contro il 5,7% nel braccio placebo alla settimana 16 (p<0,001). Per l’IGA 0/1, i valori corrispondenti erano rispettivamente 38,9% e 26,2% (p=0,015) [6]. I pazienti del gruppo tralokinumab hanno mostrato un uso ridotto di steroidi rispetto al gruppo di controllo, sottolinea il Prof. von Stebut-Borschitz [1].

* La terapia su richiesta con cortisone applicato localmente era mometasone furoato 0,1% crema (steroide di classe III), applicato una volta al giorno sulle lesioni attive.

La pazienza paga: un sottogruppo ha mostrato una risposta ritardata

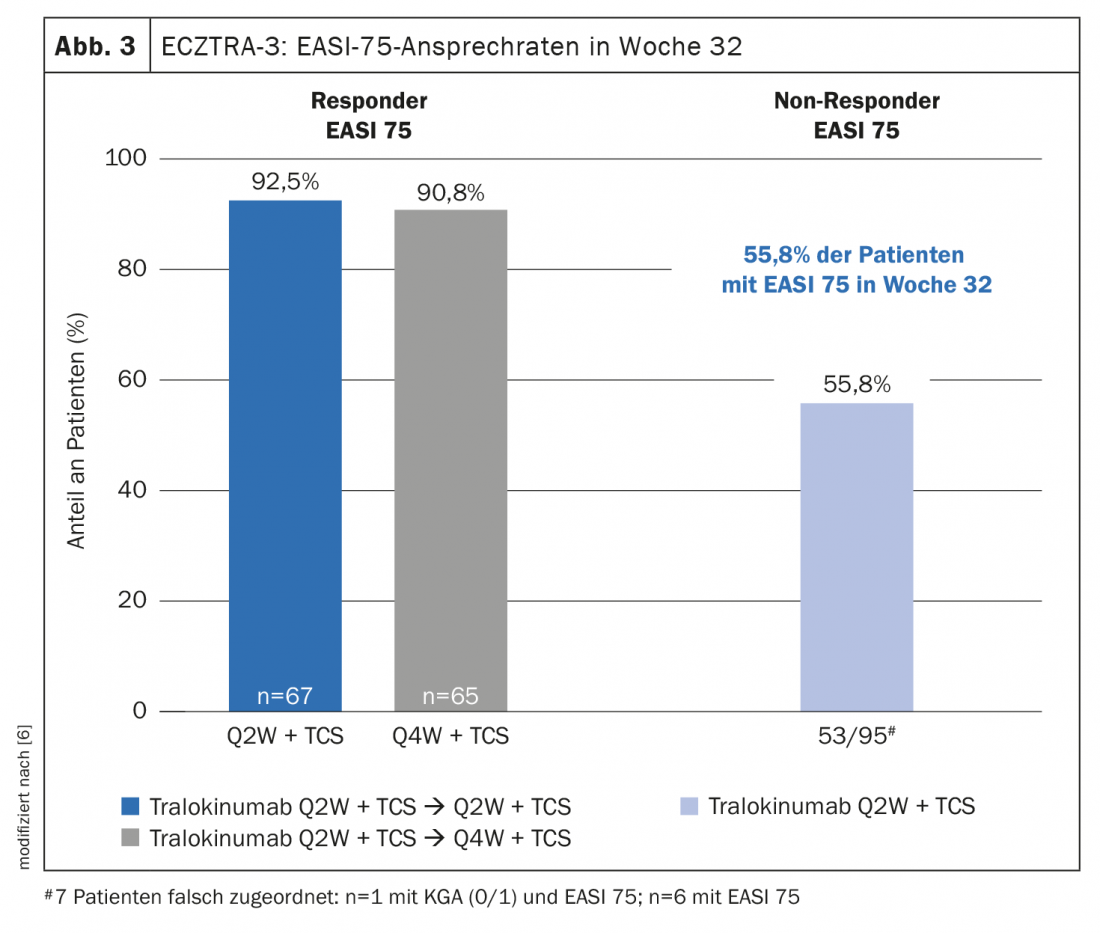

Nella fase di mantenimento dello studio ECZTRA-3, i pazienti sono stati randomizzati nuovamente e i dati sono stati analizzati in termini di rispondenti e non rispondenti. IGA 0/1 e EASI-75 alla settimana 32 dei pazienti che erano responders alla settimana 16, l’89,6% e il 92,5%, rispettivamente, sono stati raggiunti nel regime di dosaggio q2w, mentre questa percentuale era del 77,6% e del 90,8%, rispettivamente, nel regime di dosaggio q4w [6]. Per quanto riguarda il trattamento a lungo termine con tralokinumab, il Prof. von Stebut-Borschitz spiega che è interessante che anche i pazienti che non rispondono sufficientemente all’inizio possano sviluppare una buona risposta in seguito. Nella sottopopolazione dei non-responder, cioè quando non erano stati raggiunti né l’IGA 0/1 né l’EASI-75 con tralokinumab q2w alla settimana 16, una percentuale del 30,5% e del 55,8%, rispettivamente, ha raggiunto questi endpoint alla settimana 32 con il regime di dosaggio q2w. “Questo è potenzialmente molto interessante per la gestione a lungo termine”, afferma il direttore della clinica di Colonia [1]. È anche interessante notare che sotto q2w, la frequenza di coloro che raggiungono l’EASI-75 aumenta. “Questo significa che è possibile anche una risposta ritardata e suggerisce che dobbiamo avere un po’ di pazienza quando iniziamo la terapia”, spiega il Prof. von Stebut-Borschitz [1]. Oltre all’IGA 0/1 e all’EASI-75, i dati di ECZTRA-3 hanno anche dimostrato un beneficio di tralokinumab in termini di sollievo dal prurito [1]. “Già dopo 4 settimane, si può notare una forte riduzione del prurito, che aumenta nel tempo”, sottolinea il relatore [1]. Inoltre, la qualità di vita è migliorata in modo significativo nei pazienti trattati con tralokinumab, come dimostra la riduzione dei punteggi DLQI nel corso del trattamento [1]. I pazienti hanno tratto beneficio dalla terapia con tralokinumab anche per quanto riguarda i disturbi del sonno e la colonizzazione batterica.

Nessuna perdita di efficacia anche dopo l’interruzione del trattamento

Lo scopo dello studio di fase III ECZTEND è quello di indagare l’efficacia e la sicurezza a lungo termine di tralokinumab nei pazienti con dermatite atopica che hanno partecipato a studi precedenti [7]. L’analisi ad interim ha incluso i dati dei soggetti (n=345) che avevano ricevuto due anni di trattamento con tralokinumab, comprese le 52 settimane complessive negli studi principali pivotali di fase III (ECZTRA-1 e -2) e le 56 settimane nello studio ECZTEND [8]. I soggetti sono stati divisi in tre coorti in base al tempo trascorso tra l’ultima dose di tralokinumab nello studio principale e la prima dose in ECZTEND. Il trattamento continuo è stato definito come ≤5 settimane tra l’ultima dose nello studio principale e la prima dose nello studio ECZTEND (n=126), un periodo di 6-15 settimane senza tralokinumab è stato definito come interruzione del trattamento (n=133) e >15 settimane (n=86) è stato valutato come washout del trattamento. Le analisi mostrano che l’interruzione della terapia con tralokinumab ha comportato un calo dei punteggi EASI, ma dopo un nuovo periodo di trattamento di due anni, un totale del 92,7% ha ottenuto un miglioramento significativo dell’EASI rispetto al basale nel rispettivo studio principale. “Risultati impressionanti a lungo termine che dimostrano che non c’è perdita di effetto, anche se si fa una pausa”, riassume il Prof. von Stebut-Borschitz [1].

Congiuntivite: possibile effetto collaterale ben controllabile

Per quanto riguarda gli effetti collaterali, la congiuntivite è uno degli effetti avversi occasionali del trattamento, come con dupilumab. Il Prof. von Stebut-Borschitz afferma: “Oggi esistono ottime raccomandazioni terapeutiche per il trattamento della congiuntivite, per cui la terapia deve essere interrotta solo in rari casi” [1]. È stato riscontrato che l’infiammazione oculare risponde bene al trattamento topico [9]. Questo include l’uso di colliri idratanti a base di acido ialuronico o con ingredienti come carbomero, ipromellosa, dexpantenolo o povidone. L’unguento a base di tacrolimus può essere utilizzato nell’area del bordo palpebrale e se la blefarite colpisce anche la palpebra. Nei pazienti inclini alla secchezza oculare o alla congiuntivite allergica, si può prendere in considerazione anche l’uso preventivo di colliri all’acido ialuronico o di altri sostituti lacrimali [9,10].

Congresso: Dermatologia compatta e pratica

Letteratura:

- “Oltre la pelle: Tralokinumab e la prospettiva a lungo termine per i pazienti affetti da AD”, Simposio a pranzo 06, Leo Pharma, Dermatologia compatta e pratica 18.-20.02.2022

- Bieber T: Allergia 2020; 75: 54-62.

- Schmid-Grendelmeier P: Dermatite atopica: ruolo della citochina chiave IL-13. Dermatologie Praxis 2021; 31(4): 10-14.

- Wollenberg A, et al: J Dtsch Dermatol Ges 2021; 19(10): 1435-1442.

- Wollenberg A, et al: Br J Dermatol 2021; 184: 437-449.

- Silverberg JI, et al: Br J Dermatol 2021; 184: 450-463.

- Blauvelt A, et al: Mantenimento della risposta a due anni con Tralokinumab nella dermatite atopica da moderata a grave: analisi ad interim dello studio di estensione in aperto ECZTEND. Accademia Europea di Dermatologia e Venereologia (EADV), 29 settembre – 2 ottobre 2021. Presentazione orale video on-demand FC01.04.

- “LEO Pharma presenta i dati intermedi dello studio di fase 3 di estensione a lungo termine di tralokinumab nella dermatite atopica moderata-severa al 30° Congresso EADV”, Leo Pharma, 30.09.2022

- “Dichiarazione della GD Gesellschaft für Dermopharmazie e. V. Terapia della dermatite atopica con i biologici – Raccomandazioni per la consulenza ai pazienti in clinica, nella pratica e in farmacia”, 26.08.2021, http://gd-online.de, (ultimo recupero 22.03.2022).

- Aszodi N, et al: J Dtsch Dermatol Ges 2019; 17: 488-491.

- Rerknimitr P, et al.: L’eziopatogenesi della dermatite atopica: interruzione della barriera, squilibrio immunologico e prurito. Infiammazione e rigenerazione 2017; 37: 14, https://inflammregen.biomedcentral.com/articles (ultimo accesso 23.03.2022).

DERMATOLOGIE PRAXIS 2022; 32(2): 20-23 (pubblicato il 20.2.22, prima della stampa).