I dati sull’immunizzazione terapeutica per l’herpes genitale sono stati presentati al Congresso dell’American Academy of Dermatology a Washington. Gli effetti sull’escrezione virale sono promettenti, ma il farmaco deve ancora dimostrare la sua superiorità rispetto al placebo in termini di controllo dei sintomi. Un altro studio ha analizzato i fattori che portano alla stigmatizzazione dell’acne. Gli autori concludono che c’è ancora molta disinformazione sulla malattia in circolazione, che ha un’influenza sfavorevole sulla percezione delle persone colpite.

Uno studio randomizzato di fase II nel campo della venereologia è stato discusso in modo particolarmente approfondito al congresso AAD. In esso, un’immunoterapia terapeutica chiamata GEN-003, composta da due antigeni HSV ricombinanti (gD, ICP4) e da un coadiuvante matriciale, è stata studiata in 310 pazienti con infezione sintomatica da herpes genitale (HSV 2). Il problema era la ricerca della dose, quindi sia gli antigeni (30 o 60 μg) che l’adiuvante (25, 50 o 75 μg) sono stati variati nella quantità. La vaccinazione è stata somministrata tre volte a intervalli di tre settimane ciascuno. L’obiettivo era quello di suscitare una robusta risposta immunitaria delle cellule T e B con gli antigeni. Inoltre, il placebo è stato somministrato in doppio cieco. Quindi c’erano sette gruppi di terapia in totale.

Per determinare l’escrezione del virus, i genitali sono stati sottoposti a un tampone per 28 giorni prima della prima dose di vaccinazione, poi di nuovo direttamente dopo la terza vaccinazione e poi dopo cinque, sei o undici o dodici mesi. I pazienti hanno anche tenuto un registro del numero di lesioni che hanno avuto durante un’epidemia.

Sei mesi dopo la vaccinazione, l’escrezione di HSV 2 genitale era significativamente ridotta in tutti i gruppi immunizzati con 60 μg di antigeni HASV 2 rispetto al basale. La riduzione maggiore è stata osservata nei pazienti che hanno ricevuto contemporaneamente la dose adiuvante di 75 μg – in questo caso è stata osservata una riduzione del 58% (p<0,0001). Nei gruppi a dosi inferiori, è stata riscontrata una diminuzione significativa solo nella combinazione 30/50 μg (50%, p<0,0001).

Oltre allo spargimento virale, i ricercatori hanno raccolto dati sulle lesioni, che sono diminuite del 43-69% in quasi tutti i pazienti (tranne che nel gruppo con l’antigene più basso e la dose adiuvante) rispetto al basale durante l’intero periodo (p<0,0001). Tuttavia, il numero di lesioni è diminuito anche nel gruppo placebo (a differenza dello spargimento virale), il che indica che i pazienti si aspettavano una diminuzione e quindi l’hanno registrata di conseguenza, oppure che la durata del follow-up di sei mesi era semplicemente troppo breve per mostrare differenze più chiare. I dati dopo un anno non erano ancora disponibili al congresso. Secondo gli autori dello studio, il profilo di sicurezza era accettabile. La maggior parte degli effetti collaterali è stata lieve e ha incluso mialgia, affaticamento e arrossamento o gonfiore nel sito di iniezione.

Gli effetti placebo sollecitano la contenzione

La vaccinazione in quest’area rappresenterebbe un approccio terapeutico completamente nuovo. Attualmente non esiste un modo per eliminare definitivamente il virus dal corpo, che può sempre portare alla riattivazione e quindi a lesioni genitali dolorose. I virus possono essere diffusi sia nella fase asintomatica che in quella di riattivazione, portando alla trasmissione. I farmaci antivirali sono utilizzati principalmente nella fase sintomatica, ma a volte anche in modo continuativo nel senso di una terapia preventiva di soppressione per le forme ricorrenti. Ora, per la prima volta, una vaccinazione ha ottenuto una diminuzione significativa del virus e una riduzione dei sintomi per un periodo di sei mesi dopo la somministrazione. La combinazione di dosi più alte è stata la più efficace. Va notato che si tratta di una vaccinazione terapeutica e non profilattica. In una fase successiva, è ipotizzabile anche una ricerca sul potenziale profilattico del principio attivo, secondo gli autori dello studio.

Le reazioni ai risultati sono state prevalentemente positive. Tuttavia, alcuni esperti hanno messo in guardia dal sopravvalutare gli effetti. Una riduzione di quasi il 60% dell’escrezione virale è effettivamente rilevante dal punto di vista clinico, in quanto riduce il rischio di trasmissione. Per il paziente, tuttavia, i sintomi e i segni della malattia sarebbero più importanti dell’escrezione asintomatica del virus. Il fatto che i pazienti abbiano mostrato una diminuzione delle lesioni anche con il placebo è una chiara limitazione che deve essere eliminata in futuro.

L’acne – uno stigma con profonde conseguenze psicosociali

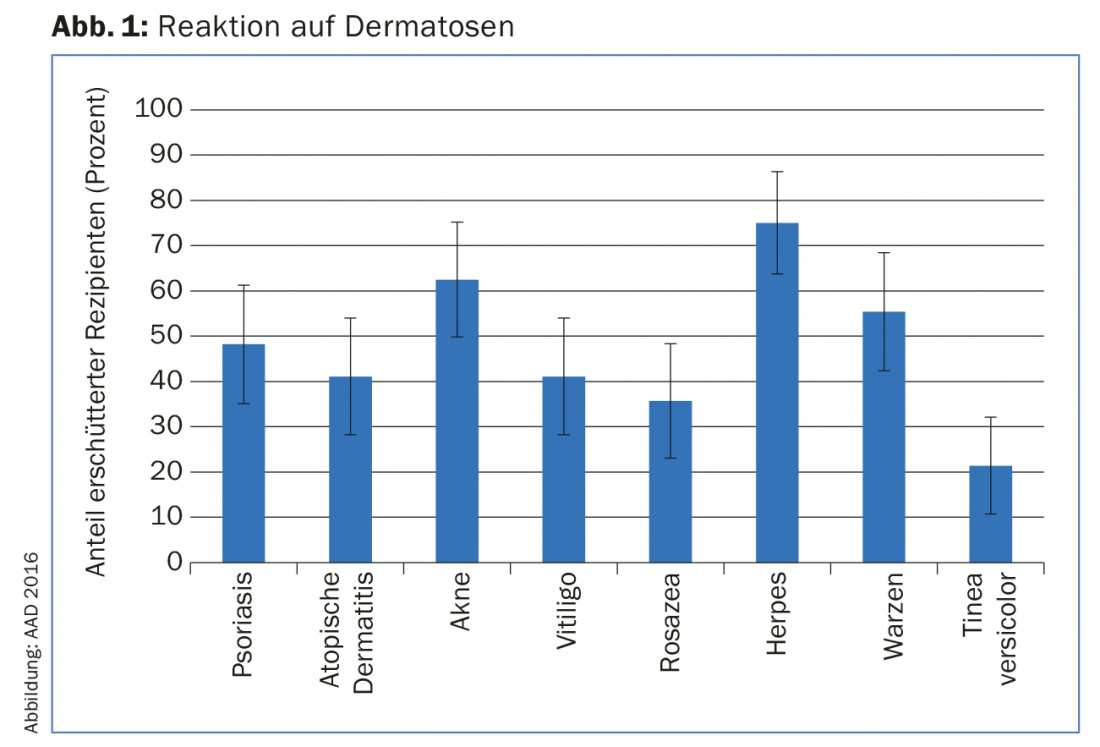

Una conferenza sull’acne vulgaris ha fatto riflettere. A 56 persone sane sono state mostrate immagini di varie dermatosi, tra cui psoriasi, vitiligine, rosacea, herpes, verruche, tinea versicolor, dermatite atopica e acne. In seguito, hanno dovuto compilare un questionario che descriveva le loro reazioni alle immagini e la loro percezione della malattia in generale. I ricercatori erano interessati a esaminare i fattori individuali che portano alla stigmatizzazione.

Solo le persone con herpes hanno provocato un disagio maggiore negli spettatori rispetto alle immagini di acne (Fig. 1). L’herpes ha turbato più del 70% dei destinatari, l’acne il 62,5%. L’acne era quindi significativamente diversa da dermatite atopica, vitiligine, rosacea e tinea versicolor (p<0,05). Più della metà delle persone (55,4%) riteneva che l’acne fosse causata da una scarsa igiene, il 37,5% vedeva un legame con la dieta e il 50% ipotizzava un rischio di infezione. I destinatari sono stati respinti soprattutto dalla localizzazione, dal colore e dalle lesioni infiammate aperte. Il 44,6% si sentirebbe a disagio a toccare la persona interessata, il 41,4% non vorrebbe essere visto con la persona in pubblico. Il 67,9% degli intervistati ha dichiarato di vergognarsi di avere l’acne e di trovare poco attraente una controparte con questa patologia. Oltre l’80% ha provato compassione per le persone colpite. Questo valore era significativamente più alto rispetto a tutte le altre dermatosi, ad eccezione della psoriasi.

Nonostante queste informazioni, solo una minoranza (19,6%) escluderebbe le persone affette da acne dalle attività sociali, non le prenderebbe in considerazione per l’impiego (14,3%) o si separerebbe da loro come conviventi per questo motivo (3,6%).

Chiarire i malintesi

Gli autori concludono che l’acne è percepita come altamente stigmatizzante, il che potrebbe essere dovuto da un lato alla mancanza o all’errata conoscenza della sua eziologia (e sorprendentemente anche del presunto rischio di infezione), e dall’altro alla sua localizzazione sul viso. La rosacea, anch’essa localizzata sul viso, è molto meno stigmatizzante. Naturalmente, le idee sulla malattia influenzano anche le opinioni sulle persone affette, ad esempio le persone le percepiscono come “impure”, non curate o le incolpano della malattia perché mangiano male. Infine, le idee sbagliate si ripercuotono anche su chi ne soffre e possono portare a un circolo vizioso, ad esempio quando una persona affetta da acne crede di dover detergere la pelle e provoca ancora più irritazioni alla pelle con uno scrub intenso e l’uso di determinati detergenti. Pertanto, i pazienti dovrebbero rivolgersi ai medici e non ritirarsi con la loro malattia.

Poca empatia nonostante l’alta prevalenza

I risultati sono particolarmente preoccupanti perché l’acne di solito si sviluppa durante una fase di sviluppo psicosociale altamente vulnerabile, l’adolescenza, ed è una delle dermatosi più comuni in assoluto. Anche in età adulta, l’acne può causare una diminuzione dell’autostima e quindi problemi nel lavoro e nella vita sociale. In considerazione dell’elevato numero di persone colpite, una migliore educazione della popolazione sulla malattia appare quindi fondamentale. Nel complesso, gli autori sono rimasti sorpresi dal fatto che l’empatia nei confronti di chi soffre di acne fosse molto bassa (ad eccezione della già citata pietà), anche se l’acne è così comune e si può presumere che molti degli intervistati abbiano vissuto in prima persona la malattia.

Gli studi dimostrano costantemente che l’acne può essere associata a disfunzioni sociali, disturbi psicologici [1] e stigma percepito [2] – in molti pazienti in misura molto maggiore rispetto ad altre dermatosi croniche.

Notizie sulla dermatite atopica

Al congresso ci sono state anche interessanti novità nel campo della dermatite atopica (AD): Uno studio di fase II randomizzato e controllato con l’anticorpo monoclonale nemolizumab (anti-interleuchina-31-recettore-A) ha riscontrato un’efficacia promettente in 264 pazienti con AD da moderato a grave. Nemolizumab, somministrato per via sottocutanea, è la prima terapia che ha come bersaglio l’interleuchina 31. Questo gioca un ruolo importante nella fisiopatologia della malattia, soprattutto per quanto riguarda il prurito [3].

Per esempio, la sostanza somministrata quattro volte alla settimana per tre mesi ha ridotto il prurito sulla scala analogica visiva (VAS) alla settimana dodici del 41,5, 61,2 e 60,5% a seconda della dose – una differenza significativa rispetto al placebo (-20,1%, per tutti: p<0,01). Già dopo una settimana, i benefici di Verum erano diventati visibili. In media, l’Indice di Area e Severità dell’Eczema è stato ridotto del 44,6% dopo tre mesi (alla dose di 0,5 mg/kg) rispetto al 20,9% con il placebo. Un punteggio Investigator’s Static Global Assessment (ISGA) di ≤1 è stato raggiunto dal 20,9% contro il 4,7% (p=0,0488). Anche il tempo per addormentarsi è stato ridotto della metà e il tempo totale di sonno è stato prolungato. Gli effetti collaterali più comuni comprendevano l’esacerbazione dell’AD e la nasofaringite. Nel complesso, tuttavia, la sostanza è stata ben tollerata e non ha causato effetti collaterali più frequenti o più gravi rispetto al placebo.

Anche due studi di fase III sull’inibitore topico della PDE 4, il crisaborolo, hanno dato risultati positivi. In un totale di oltre 1500 pazienti con AD da lieve a moderato, la sostanza ha prodotto benefici significativi nell’ISGA. Circa la metà dei pazienti in trattamento con crisaborolo ha raggiunto lo stato 0 (“clear”) o 1 (“almost clear”) al 29° giorno, mentre solo il 40,6% e il 29,7% lo ha fatto con il veicolo (p=0,005 e p<0,001). Sono stati osservati effetti precoci e duraturi anche per quanto riguarda il prurito. Nello studio sono stati inclusi pazienti molto giovani (età minima 2 anni).

Fonte: 74° Meeting annuale dell’AAD, 4-8 marzo 2016, Washington D.C. (USA)

Letteratura:

- Tan JK: Impatto psicosociale dell’acne vulgaris: valutazione delle prove. Skin Therapy Lett 2004; 9(7): 1-3, 9.

- Roosta N, et al.: Malattie della pelle e stigma nell’età adulta emergente: impatto sullo sviluppo sano. J Cutan Med Surg 2010; 14(6): 285-290.

- Szegedi K, et al.: Nella pelle della dermatite atopica cronica si riscontra un aumento della frequenza di cellule T che producono IL-31. Exp Dermatol 2012; 21: 431-436.

PRATICA DERMATOLOGICA 2016; 26(3): 33-35