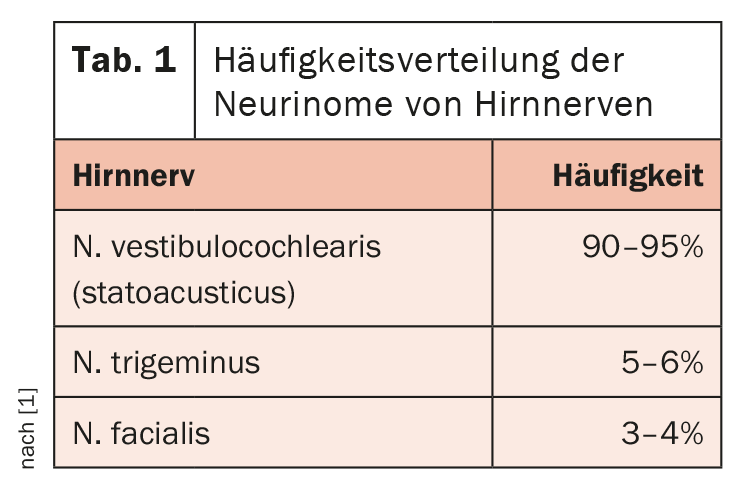

Il neuroma acustico (schwannoma, neurilemma) è uno dei tumori benigni più comuni (grado I dell’OMS) dei nervi cranici. Il nome si è affermato nel mondo di lingua tedesca per il coinvolgimento tumorale del nervo vestibolococleare . Oltre al neurinoma dell’VIII. Questi tumori si verificano anche nei nervi trigemini e facciali, ma in misura significativamente minore.

La distribuzione di frequenza dei neurinomi dei nervi cranici si trova nella Tabella 1. Il neuroma acustico (AKN) si trova unilateralmente nella maggior parte dei casi, ma spesso bilateralmente come reperto direzionale nella neurofibromatosi di tipo 2. Molto rari sono i neurinomi dei nervi cranici motori, come i nervi oculomotori, trocleari o abducenti. L’AKN si verifica frequentemente nella 5. e L’incidenza è maggiore nella sesta decade di vita e un po’ più alta nelle donne. I bambini sono colpiti soltanto in relazione alla neurofibromatosi 2.

In senso proprio, l’AKN non è un tumore cerebrale, ma un tumore benigno del sistema nervoso periferico [3]. Rappresentano l’8% di tutti i tumori intracranici. Con una crescita solitamente piuttosto lenta, i sintomi compaiono molto tardi. Se i tumori rimangono piccoli, potrebbero non esserci sintomi di vertigini o perdita dell’udito. Se si nota una perdita uditiva che aumenta lentamente, un test dell’udito può indicare il cambiamento. Tipico è il deterioramento della gamma delle alte frequenze (il canto degli uccelli è percepibile in modo ridotto). Tuttavia, è possibile anche una perdita improvvisa dell’udito. In tal caso, si dovrebbe prendere in considerazione anche uno schwannoma intracochleare molto piccolo [5].

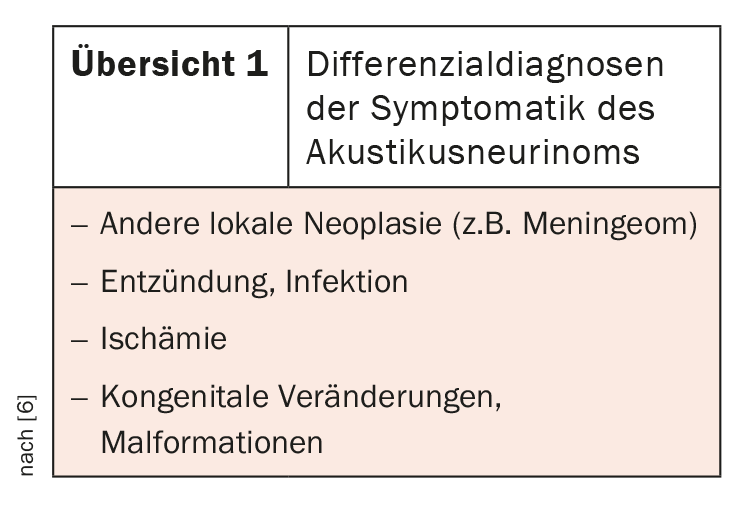

L’AKN può anche essere una possibile causa di acufene, oltre a provocare vertigini e oscillazioni accompagnate da nausea e/o nistagmo. In casi molto rari, i neurinomi di grandi dimensioni possono causare un disturbo della circolazione del liquido cerebrospinale con un aumento della pressione, accompagnato da cefalea, rigidità del collo, nausea, vomito e disturbi della vista. Sono state descritte emorragie subaracnoidee causate da AKN [4]. I sintomi richiedono un’ampia diagnosi differenziale (panoramica 1) con procedure cliniche, di imaging e anche chimico-laboratoristiche [6].

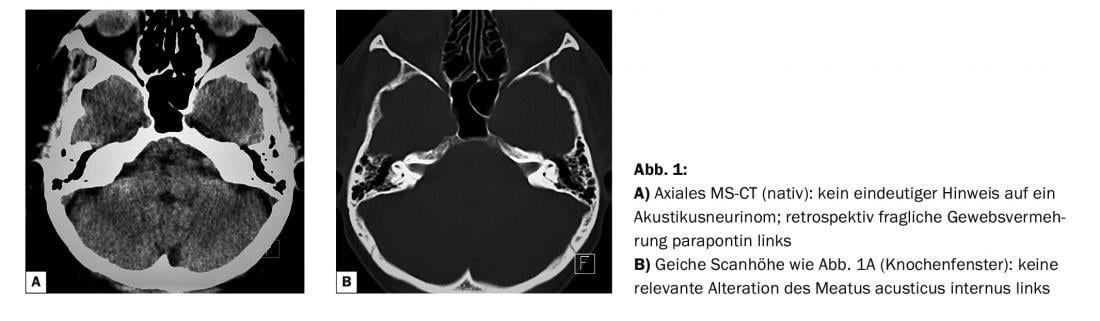

Dal punto di vista terapeutico, la terapia chirurgica può essere eseguita per i neurinomi sintomatici; sempre più spesso viene utilizzata anche la radioterapia con cyberknife. Leradiografie del cranio non svolgono più un ruolo nella diagnosi del neuroma acustico. Gli esami tomografici computerizzati non sono molto adatti a rilevare i neuromi acustici.

Imaging

Il contrasto dei tessuti molli è inferiore rispetto alla risonanza magnetica, a causa delle notevoli differenze di densità locale tra l’osso petroso e il tessuto cerebrale della regione del cervelletto-angolo ponte in uno spazio ridotto; la cosiddetta barra di Hounsfield, un’ampia striscia trasversale che si impone in modo scuro nell’immagine, può limitare la valutabilità [2]. Le AKN piccole possono sfuggire al rilevamento della TAC, soprattutto nella diagnostica nativa, mentre quelle più grandi possono essere evidenti a causa della dilatazione del meato acustico interno.

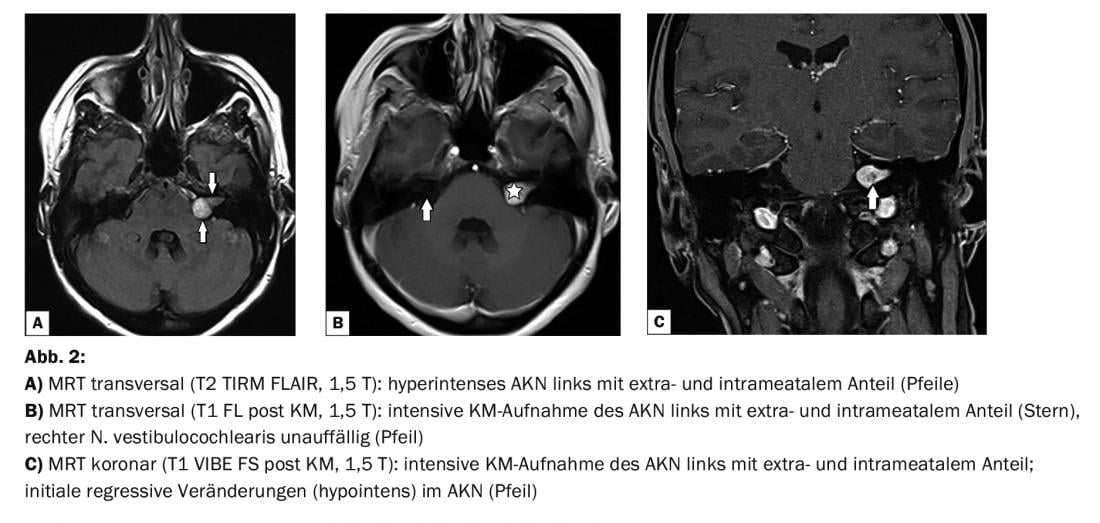

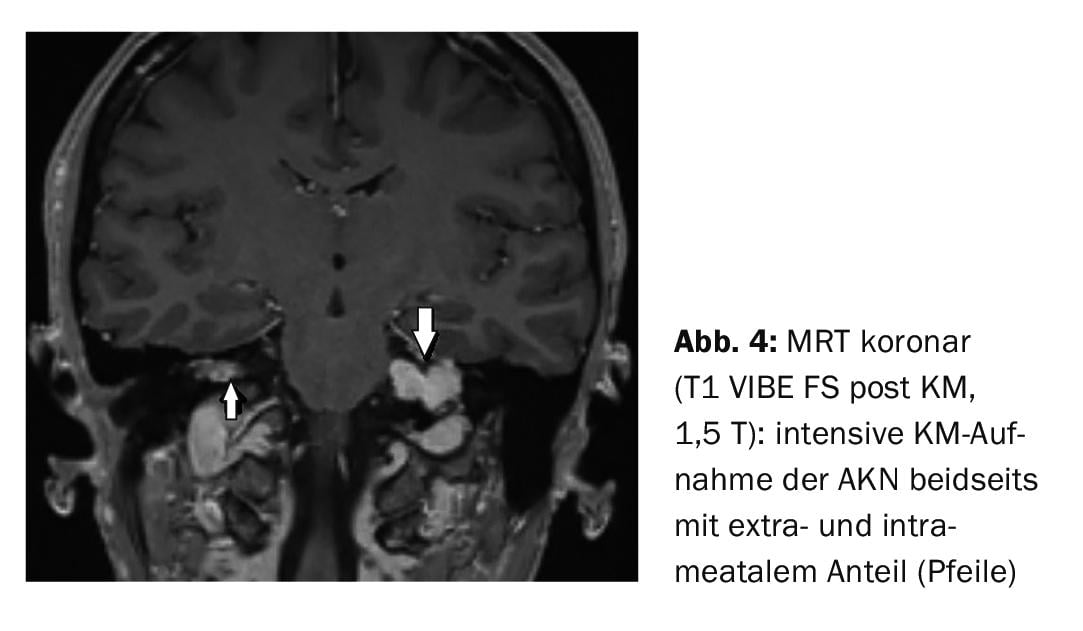

La risonanza magnetica è il gold standard per la diagnostica del neuroma acustico. La somministrazione di contrasto per via endovenosa mostra un marcato aumento del segnale e spesso le 2 forme istologiche (tipo Antoni A e B) possono essere differenziate dai cambiamenti regressivi del tipo 2 [1]. L’estensione totale con le parti extra- e intra-meatali è facilmente valutabile. Se l’AKN ha solo una parte extrameatale (circa il 20% dei casi), la differenziazione da un meningioma può essere problematica. Raramente, si verificano neurinomi cistici, che possono essere assegnati a diversi tipi in termini di morfologia dell’immagine [7].

Casi di studio

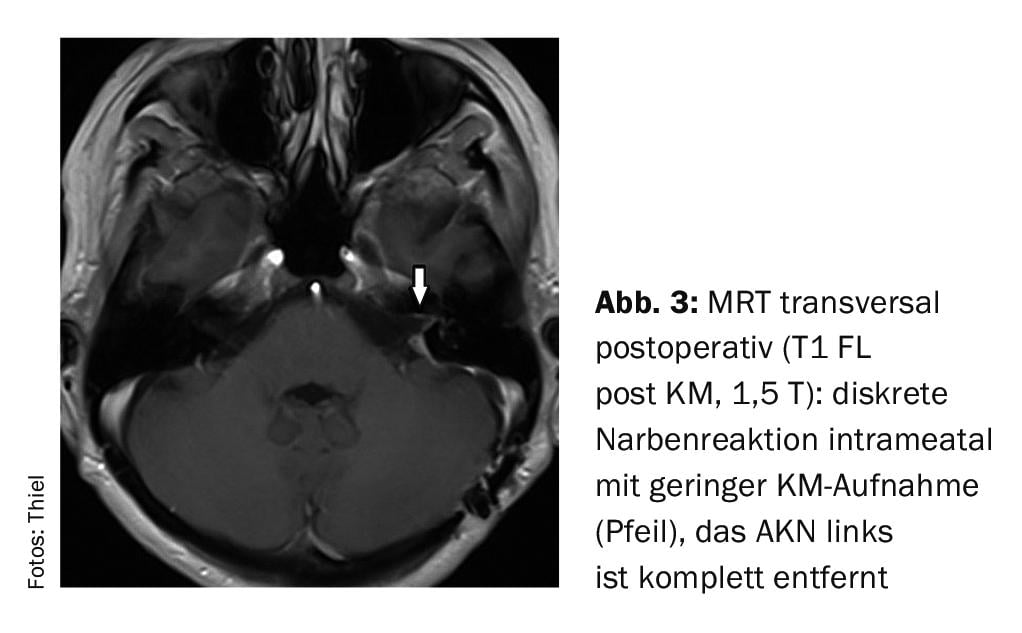

Nel caso di studio 1, una paziente di 42 anni è stata sottoposta a una TAC nativa del cranio (Fig. 1A e B) per escludere l’esostosi. Nelle scansioni native, non sono stati riscontrati risultati anomali nel cervello. Due anni dopo, si sono verificate vertigini e perdita dell’udito a sinistra, che dovevano essere chiarite dalla tomografia RM. È stato diagnosticato un neuroma acustico con parti extra- e intrameatali (Fig. da 2A a C), che è stato rimosso chirurgicamente. Il controllo postoperatorio (Fig. 3) è stato in grado di escludere un tumore residuo o ricorrente 4 mesi dopo l’intervento, con poche cicatrici intrameatali.

Il caso esemplificativo 2 mostra un neuroma acustico bilaterale in una paziente di 41 anni con neurofibromatosi. Entrambi i neurinomi sono estesi a livello extra- e intrameatale; il sinistro è più grande del destro (Fig. 4).

Messaggi da portare a casa

- I neurinomi sono tumori benigni dei nervi periferici.

- Il neuroma acustico è la massa intracranica benigna più comune.

- Lo schwannoma può essere clinicamente silenzioso, ma spesso causa vertigini, perdita dell’udito o ipoacusia.

- Di solito si verifica unilateralmente; nella neurofibromatosi di tipo 2, sono possibili risultati bilaterali.

- Nella diagnostica per immagini, la risonanza magnetica con mezzo di contrasto endovenoso è la procedura standard.

Letteratura:

- Uhlenbrock D, Forsting M: Risonanza magnetica e MRA della testa. Seconda edizione, completamente rivista e ampliata. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 2007; 89-91.

- Sartor K: Neuroradiologia. Seconda edizione, completamente rivista e ampliata. Georg Thieme Verlag Stuttgart, New York 2001; 106.

- Schwarz R: Neuroma acustico. www.netdoktor.de.

- Fine R, Williams B, Dowling J: Neuroma acustico che causa emorragia subaracnoidea. Med J Aust 1977 Jan 29; 1(5): 137-139.

- Miller ME, Moriarty JM, Linetsky M, et al.: Schwannoma intracocleare che si presenta come un aumento cocleare diffuso: sfide diagnostiche di una rara causa di sordità. Ir J Med Sci 2012; 181(1): 131-134.

- Spickler EM, Govila L: Il nervo vestibolococleare. Semin Ultrasuoni CT MR 2002; 23(3): 218-237.

- Kameyama S, Tanaka R, Kawaguchi T, et al: Neurinomi acustici cistici: studio di 14 casi. Acta Neurochir (Vienna) 1996; 138(6): 695-699.

InFo PAIN & GERIATURE 2021; 3(2): 34-35

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2022; 20(1): 22-23