Pour les cœurs univentriculaires fonctionnels, la circulation de Fontan est un traitement chirurgical palliatif avec des complications significatives à long terme – un défi.

En 1968, Francis Fontan et Eugène Baudet ont réalisé avec succès la première opération de Fontan, offrant ainsi un traitement salvateur aux enfants atteints d’une cardiopathie univentriculaire. Dans l’éventail des cardiopathies congénitales, les viatiques univentriculaires fonctionnels représentent 7 à 8 %, avec une grande hétérogénéité morphologique au sein de ce groupe. Les malformations les plus fréquemment diagnostiquées sont le syndrome du cœur gauche hypoplasique (25-67% des cœurs fonctionnellement univentriculaires), l’atrésie tricuspide (15-24%), le double inlet left ventricle (14-18%), le canal atrio-ventriculaire déséquilibré et l’anomalie d’Ebstein sévère (fig. 1).

Malgré cette hétérogénéité, le traitement commun au moyen de l’opération de Fontan consiste à obtenir, par des opérations de correction progressives, une réduction de la charge volumique du cœur monocavitaire, ainsi qu’une séparation de la circulation pulmonaire et systémique avec une oxygénation normale. Actuellement, on estime le nombre de patients atteints d’un vitiligo à chambre unique à environ 22 000 patients en Europe et à environ 50000patients aux États-Unis [1].

La première opération de fontan a consisté à créer une anastomose entre la veine cave supérieure et l’artère pulmonaire droite et une anastomose entre la veine cave inférieure et l’artère pulmonaire gauche en utilisant un conduit de valve homogreffe.

Le chemin menant à l’anastomose cavo-pulmonaire totale actuellement favorisée, avec utilisation d’un conduit extracardiaque, a nécessité plusieurs décennies et les modifications les plus diverses. Dans les années 80, le concept “multistage”, consistant en une étape intermédiaire par anastomose cavo-pulmonaire partielle (“opération de Glenn ou Hemifontan”), a été introduit. Dans les années 90, le remplacement de l’anastomose atrio-pulmonaire directe a été réalisé par la création d’un tunnel latéral et, plus tard, par l’utilisation d’un conduit extracardiaque avec ou sans fenestration (fig. 2).

Pour la sélection des patients, les “dix commandements” ont été formulés dès les années 70 par Choussat et Fontan. Au fur et à mesure de la modification et de l’amélioration de l’opération de fontan, celles-ci ont été adaptées au fur et à mesure. Ils constituent cependant toujours une directive de base sur les critères qui doivent être remplis pour qu’une opération de Fontan soit couronnée de succès :

- Pressions artérielles pulmonaires profondes

- (MAP <15 mmHg)

- Résistances pulmonaires profondes (<3 WU/m2)

- des artères pulmonaires normalement développées et

- Lit de cuve

- Retour veineux normal

- Bonne fonction systolique du ventricule systémique

- Pas d’insuffisance valvulaire AV significative

Parallèlement, l’âge des patients opérés a été progressivement réduit, de sorte qu’actuellement, l’anastomose cavo-pulmonaire partielle est réalisée à l’âge de 4-6 mois, et la mise en place de l’anastomose cavo-pulmonaire totale à l’âge de 2-3 ans. Ces modifications ont entraîné une réduction significative de la mortalité et de la morbidité. Des études récentes font état d’une diminution de la mortalité de 8% (1975-1990) à 1% (2001-2010) [2].

Problèmes et évolution à long terme après une palliation de Fontan

Après la palliation pour la circulation de la fontanelle, il existe une hémodynamique remarquablement non physiologique. Le retour veineux systémique passif dans la circulation pulmonaire doit être considéré comme un facteur causal essentiel pour un certain nombre de complications à long terme. La morbidité et la mortalité des patients sont nettement plus élevées. Contrairement à la diminution massive de la mortalité précoce au cours des dernières décennies, le taux de survie à 15 ans est de 80-85% [3]. Après 25 ans, seuls 30% des patients atteints de la maladie de Fontan vivent sans complications. Après l’opération de Fontan, la pression veineuse centrale se situe dans une fourchette de 12 mmHg. Cette congestion veineuse chronique provoque une augmentation de la pression post-capillaire et une augmentation de la formation de liquide interstitiel dans un contexte de diminution de la précharge cardiaque, de dysfonctionnement diastolique progressif et d’hypertrophie du cœur monocavitaire. (Fig.3). Celle-ci doit être évacuée par le système lymphatique et finalement par le canal thoracique dans le système veineux central, où règne à nouveau une pression élevée non physiologique. Il en résulte des voies lymphatiques plus remplies et plus fragiles ainsi que des lymphangiectasies avec un potentiel de fuite de lymphe dans des espaces tiers [4]. Alors que le chylothorax est une complication postopératoire précoce qui peut généralement être contrôlée de manière conservatrice ou qui peut nécessiter la mise en place prolongée de drains thoraciques, une entéropathie à protéines détachables (PLE) se manifeste chez environ 5% des patients au cours de l’évolution à long terme. Il en résulte une fuite lymphatique parfois importante dans l’intestin, avec des pertes importantes de lymphocytes, de chylomicrons et de protéines, et donc d’anticorps. D’une part, cette quantité de protéines dans l’intestin entraîne des diarrhées et des ballonnements, et l’hypoprotéinémie qui s’ensuit entraîne à son tour des œdèmes, une sensibilité accrue aux infections et un déséquilibre électrolytique avec des crampes musculaires. Le pronostic en cas de survenue d’une PLE est mauvais. 5 ans après le premier diagnostic, 60% des patients atteints de la maladie de Fontan sont encore en vie, et 20% après 10 ans.

Le passage de lymphe riche en protéines dans le système bronchique peut provoquer une bronchite plastique avec dyspnée, obstruction bronchique et atélectasies. Elle survient chez 5 à 15% des patients atteints de la maladie de Fontan, parfois de manière fulminante avec une forte létalité aiguë, mais aussi de manière chronique en cas de récidive.

La base du traitement de ces syndromes de perte de lymphe est l’optimisation de la circulation pulmonaire et la suppression de toute sténose dans la circulation du fontan. Le traitement est généralement réalisé par intervention par cathéter, par dilatation au ballonnet et implantation de stents dans les sténoses. La possibilité d’une fermeture directe par cathéter d’une fuite lymphatique existe également dans certains cas, et ces procédures sont en cours d’établissement [5].

Avec l’âge du patient, la lente progression de l’insuffisance du ventricule unique passe au premier plan. D’une part, une dysfonction diastolique et systolique s’explique par l’augmentation de la charge volumique avant l’opération de Fontan, d’autre part par la fonction à long terme d’un ventricule souvent morphologiquement droit comme ventricule systémique. Il existe souvent une insuffisance valvulaire AV concomitante, qui augmente encore la pression veineuse pulmonaire. L’ETT et, le cas échéant, l’IRM permettent de déterminer la fonction systolique du ventricule et les insuffisances valvulaires. Bien qu’aucune étude randomisée n’ait démontré l’avantage d’un traitement de l’insuffisance cardiaque en cas de circulation univentriculaire, il est recommandé d’utiliser des inhibiteurs de l’ECA ou des anatogonistes des récepteurs AT2, ainsi que des diurétiques à faible dose et des bêtabloquants lorsque la fonction systolique diminue.

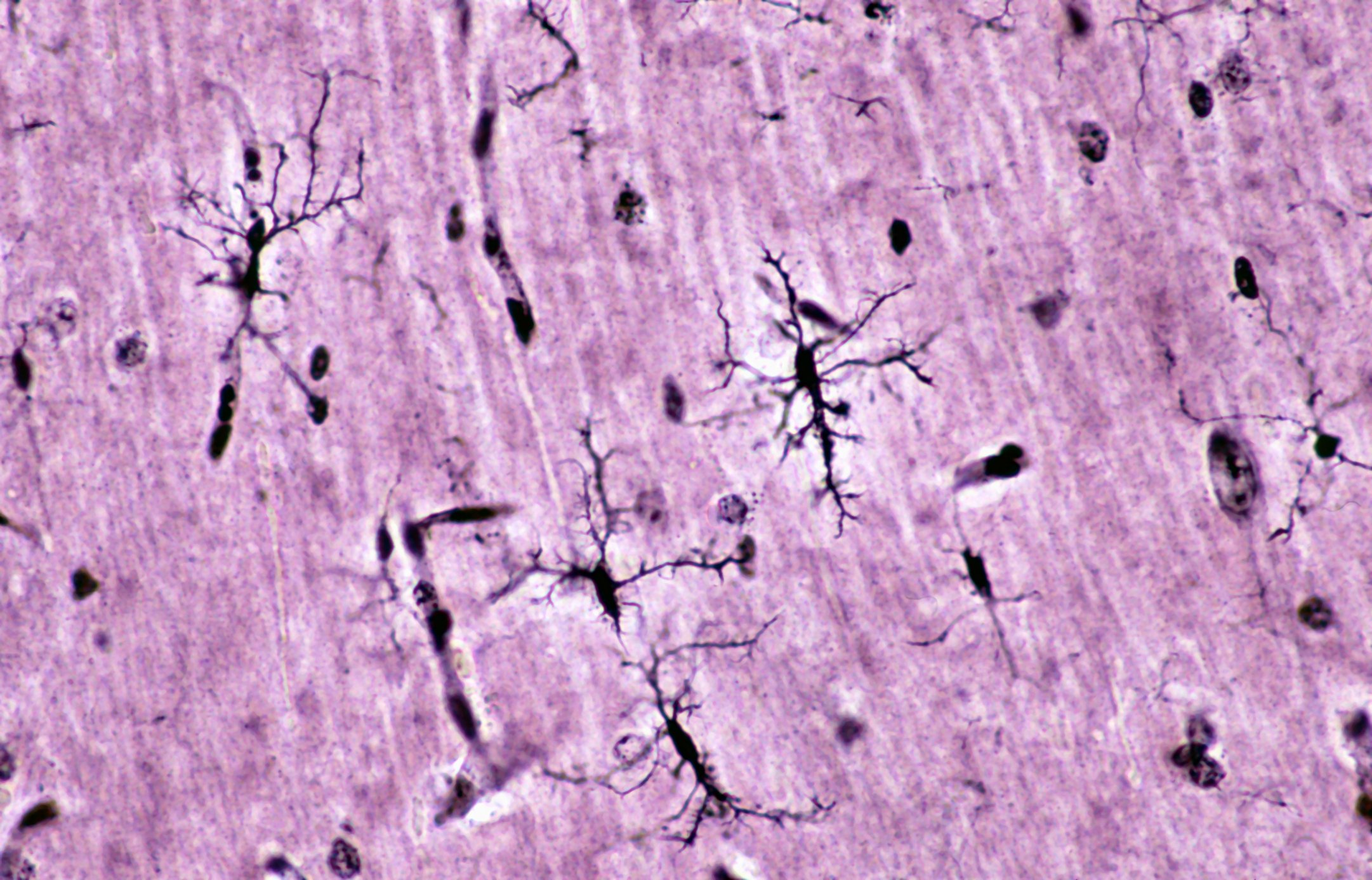

D’autres problèmes cardiaques pertinents sont les arythmies causées par des cicatrices chirurgicales auriculaires ou une dilatation auriculaire progressive en présence d’une modification de Fontan antérieure, par exemple RA-PA-Fontan. Les tachycardies supraventriculaires (TSV) sont souvent mal tolérées sur le plan hémodynamique, résistent généralement au traitement médicamenteux et doivent être traitées par électroconversion suivie d’une ablation. Dans ce contexte, l’évaluation de la circulation de Fontan est importante pour diagnostiquer les causes hémodynamiques et les traiter de manière adéquate (Fig. 4). Le traitement par ablation des TVP requiert l’expertise de l’électrophysiologiste pour l’anatomie spécifique et est assisté par des systèmes de cartographie et la combinaison d’images RM ou CT cardiaques. Chez les patients présentant un tunnel de Fontan extra-cardiaque, une fenestration du tunnel ou une intervention par cathéter rétro-aortique est nécessaire pour accéder aux oreillettes. Les tachycardies ventriculaires peuvent survenir à la suite d’une dysfonction ventriculaire ou de cicatrices chirurgicales ou emboliques et nécessitent un traitement médicamenteux ainsi qu’une évaluation de l’implantation d’un DAI à titre de prévention secondaire (DAI sous-cutané vs épicardique). Les voies d’accès pour les électrodes de pacemaker en cas de bloc AV ou de dysfonctionnement grave du nœud sinusal sont généralement épicardiques en raison de l’anatomie spécifique.

En présence d’une modification de Fontan antérieure avec anastomose RA-PA, la dilatation auriculaire droite significative entraîne une détérioration progressive de l’hémodynamique et des arythmies et l’indication d’une conversion de Fontan chirurgicale est posée. Dans ce cas, l’anastomose de l’oreillette droite avec l’artère pulmonaire est remplacée par un conduit extracardiaque, une plastie de réduction de l’oreillette droite dilatée est réalisée, ainsi qu’une thérapie de cryoablation ouverte.

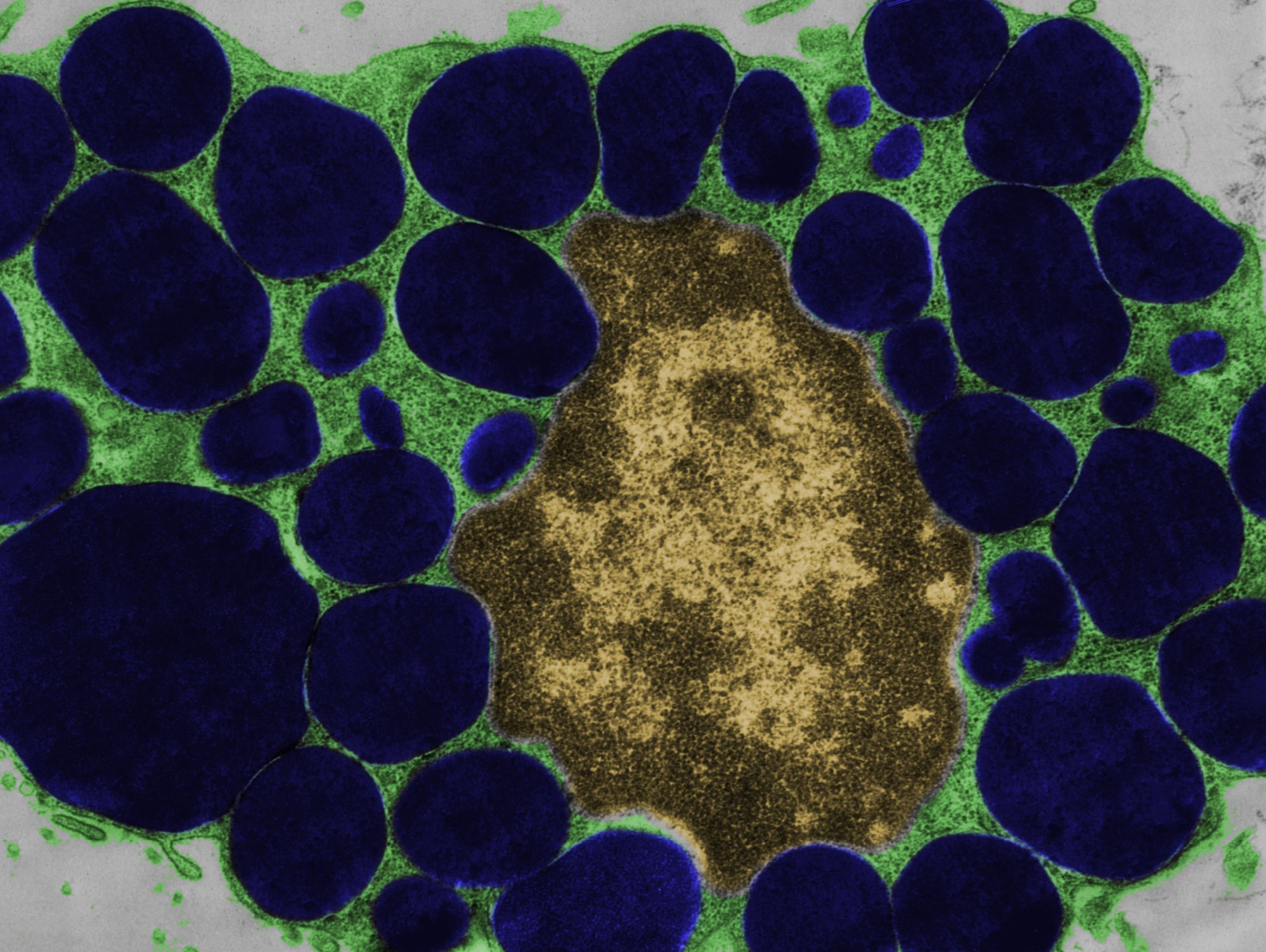

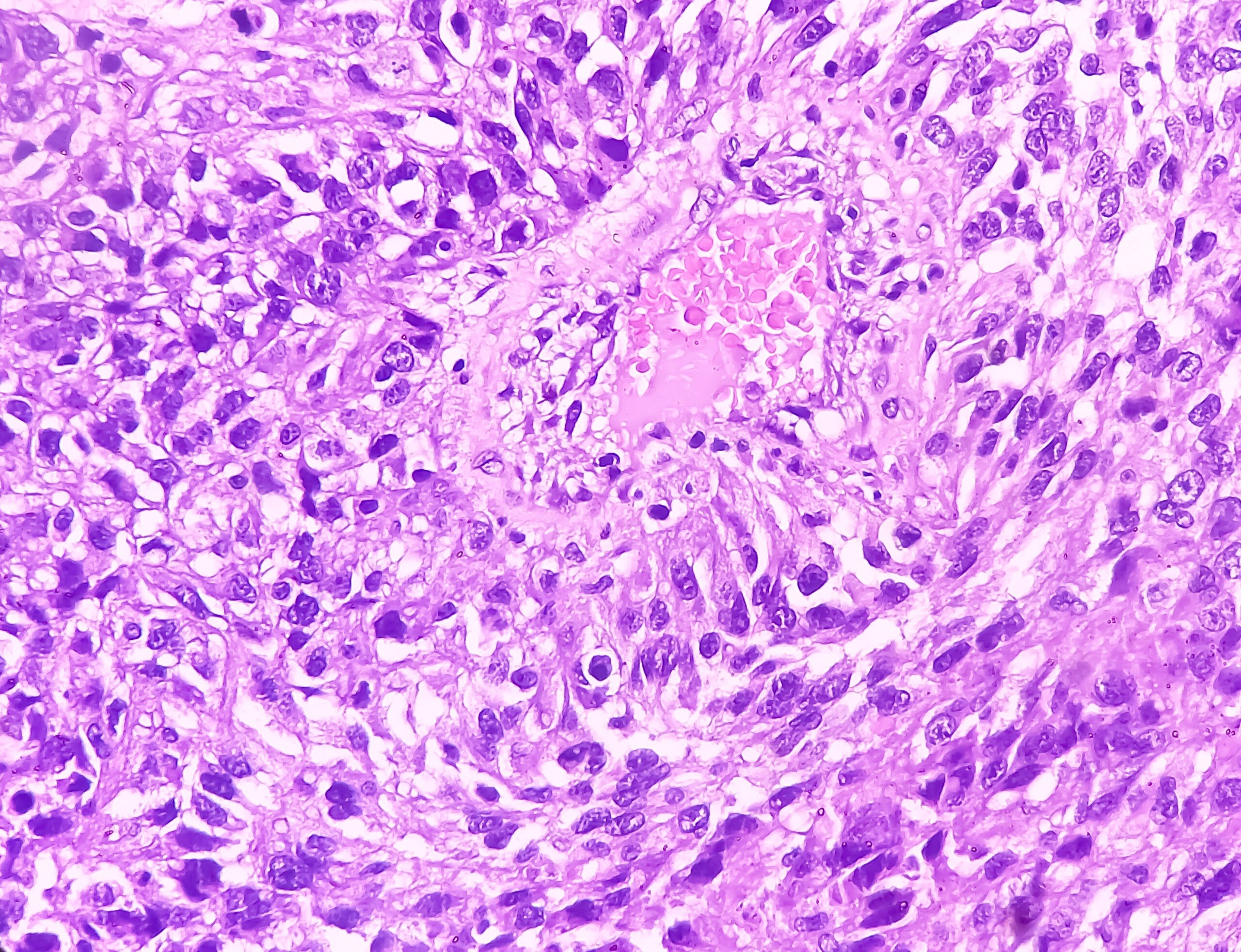

La congestion veineuse centrale chronique et la diminution progressive de l’éjection cardiaque entraînent une fibrose hépatique centro-lobulaire , dont les modifications biologiques ne sont détectables que tardivement. Le diagnostic par fibroscanner, élastographie hépatique par résonance magnétique et, le cas échéant, biopsies hépatiques permet d’appréhender les différents degrés de gravité des processus de remodelage hépatique. Le risque de développer un carcinome hépatocellulaire est nettement plus élevé chez les patients atteints de la maladie de Fontan [6]. Sur le plan thérapeutique, on essaie d’aider par une optimisation hémodynamique de la circulation de Fontan (lorsque c’est possible), en évitant les toxiques (alcool, médicaments). L’ultime solution consiste en une transplantation cardio-thoracique à haut risque.

Dans ce contexte, le risque accru de thromboses et d’événements thrombo-emboliques est dû aux lésions et à la synthèse hépatiques successives, suivies d’une coagulopathie, mais aussi à la perte progressive de protéines par les fuites lymphatiques. Les événements thrombo-emboliques représentent la cause de mort subite la plus fréquente chez les patients atteints de la maladie de Fontan. Selon les études, il n’est pas établi si une anticoagulation prophylactique à long terme versus un traitement à l’aspirine protège mieux contre la formation de thrombus dans la circulation de la fontanelle. L’anticoagulation doit être utilisée en cas de TSV, d’altération significative de la fonction ventriculaire, de RA-PA-Fontan, ainsi qu’à titre de prévention secondaire après un événement thromboembolique. En raison de collatérales veino-veineuses pulmonaires ou de fenestrations entre un conduit extracardiaque ou un tunnel latéral et l’oreillette, les shunts droite-gauche augmentent considérablement le risque d’événements cérébrovasculaires.

L’optimisation de l’hémodynamique chez les patients atteints de la maladie de Fontan est de la plus haute importance. Il est nécessaire de déterminer la pression et la résistance pulmonaires par cathétérisme invasif et d’évaluer de manière adéquate toutes les causes possibles au moyen d’une ETT, d’un Holter ECG et d’une RM cardiaque ou d’un scanner. Les obstructions mécaniques dues à des sténoses anastomotiques, à la formation de thrombus ou à des sténoses des artères pulmonaires doivent être traitées par intervention par cathéter ou par chirurgie. En présence de vaisseaux collatéraux aorto-pulmonaires hémodynamiquement importants, les MAPCA, il est recommandé de procéder à un coiling par cathétérisme. L’administration de médicaments vasodilatateurs pulmonaires (sildénafil, bosentan) a montré dans plusieurs études un effet positif sur la résistance vasculaire pulmonaire et la performance physique.

“Fontan défaillant”

Malgré d’importants progrès et améliorations, le caractère palliatif de l’opération de Fontan en tant que traitement salvateur des cœurs univentriculaires n’a pas changé depuis son introduction il y a 50 ans. Actuellement, on constate un taux de survie de 83% à 25 ans, une survie “sans événement” de 30%, et une absence de “failing Fontan” (c.-à-d. décès, transplantation cardiaque, réopération de Fontan, NYHA classe III/IV ou PLE/bronchite plastique) de 56%. En fin de compte, l’opération de Fontan est un report réussi de plusieurs décennies d’une transplantation cardiaque jusqu’à la situation d’un “failing Fontan”.

La définition d’un “Fontan” défaillant comprend des complications cardiaques (dysfonctionnement ventriculaire sévèrement limité) et extra-cardiaques graves (PLE non maîtrisable thérapeutiquement, cirrhose du foie, PVR élevé). Malgré les options thérapeutiques médicamenteuses déjà mentionnées (traitement de l’insuffisance cardiaque, anticoagulation, médicaments vasodilatateurs pulmonaires) et les interventions/opérations (ablations d’arythmie, fenestrations, MAPCA-coiling, pose de stents et dilatations, implantation de pacemakers/ICD, conversion de Fontan, interventions sur les valves), une malperfusion généralisée des organes finit par se produire à long terme.

En cas d’insuffisance terminale du ventricule systémique ou de survenue de complications extracardiaques graves de Fontan, l’utilisation d’un dispositif d’assistance ventriculaire comme “pont vers la transplantation” doit être discutée. Des études récentes ont montré un taux de survie de 60% après 12 mois de traitement par VAD chez les patients atteints de la maladie de Fontan, mais ce taux est significativement inférieur à celui des patients traités par VAD avec une circulation biventriculaire [7].

La seule solution pour obtenir une véritable correction de la circulation de la fontanelle palliative et de ses problèmes associés est la transplantation cardiaque. Par rapport aux patients atteints de cardiopathie dilatée ou ischémique, la mortalité précoce après transplantation des patients atteints de la maladie de Fontan est plus élevée [8]. Cela est dû, entre autres, à des conditions opératoires difficiles (adhérences marquées après des opérations répétées), à une tendance accrue aux saignements et à une anatomie complexe modifiée. Sur le long terme, les transplantés après circulation de Fontan présentent des taux de survie acceptables par rapport aux autres groupes (survie à 1 an : 62-86%, survie à 5 ans : 59-77%, survie à 10 ans : 47-62%) [8,9]. Dans ce contexte, et compte tenu de la pénurie d’organes de donneurs, la sélection des candidats à la transplantation revêt une grande importance. Il convient de garder à l’esprit que les patients de Fontan sont des patients jeunes chez qui l’assistance circulatoire mécanique est associée à une mortalité et une morbidité plus élevées que chez les patients bénéficiant d’une circulation biventriculaire. De même, il est important d’évaluer à temps les patients Fontan afin de réduire le risque de transplantation en raison de comorbidités avancées associées à Fontan (fibrose hépatique, PLE, etc.).

La prise en charge des patients Fontan représente un défi de longue date et les patients Fontan devraient être rattachés à un centre ayant une expertise dans le traitement des cardiopathies congénitales complexes. Cela permet la prise en charge et le traitement interdisciplinaires nécessaires de ces patients complexes. Ainsi, il peut être nécessaire de faire appel à l’expertise de divers spécialistes (chirurgie cardiaque congénitale, électrophysiologie, cardiologie interventionnelle, imagerie, équipe de transplantation, hépatologie, gynécologie, anesthésie, services sociaux, etc. Les examens de suivi comprennent généralement, à intervalles annuels, l’anamnèse et l’examen clinique, l’ETT, l’ECG au repos et, à intervalles de 2 à 4 ans, la spiroergométrie, l’ECG à long terme, l’IRM cardiaque (ou le scanner en cas de stimulateur cardiaque non conditionné par l’IRM), le contrôle de laboratoire, l’échographie hépatique et le fibroscan, ainsi que l’IRM hépatique ou le scanner si nécessaire.

Dans la prise en charge de ces patients tout au long de leur vie, assurer une bonne transition entre la cardiologie pédiatrique et la cardiologie adulte avec une expertise en “Grown-up congenital heart disease” est un élément important. De même, une analyse complète des Information aux patients Il est important que les patients soient informés de l’existence d’une malformation cardiaque, mais aussi qu’ils comprennent les décisions importantes qu’ils doivent prendre dans leur vie, telles que le choix d’une profession (pas de professions physiquement difficiles), l’inaptitude au service militaire, le choix d’une contraception (stérilet ou contraceptif à base de progestérone) et d’activités sportives (pas de musculation), l’évitement de l’obésité, du tabac, de l’alcool et des drogues. Les thèmes tels que le planning familial ou le désir de grossesse jouent un rôle important chez les jeunes femmes et il convient d’évaluer individuellement au cours de l’évolution si le risque pour la future mère (arythmies, thromboses, insuffisance cardiaque, avortement spontané) et l’enfant (prématurité, petit âge gestationnel) est acceptable et si une grossesse peut être recommandée sous réserve d’un suivi étroit.

Malgré les réductions successives de la mortalité opératoire et une survie à 25 ans d’environ 83%, il convient de noter que l’opération de Fontan constitue une palliation présentant des inconvénients significatifs par rapport à une situation circulatoire normale (fig. 6). Le nombre croissant de patients atteints de la maladie de Fontan représente un défi complexe de plus en plus important.

Messages Take-Home

- La circulation de Fontan est un traitement chirurgical palliatif pour les cœurs univentriculaires fonctionnels, qui est associé à des complications significatives à long terme.

- La circulation de Fontan est obtenue par plusieurs étapes chirurgicales intermédiaires entre le nourrisson et le jeune enfant.

- Les possibilités d’augmenter le volume cardiaque en fonction du temps sont limitées chez les patients atteints de la maladie de Fontan. La pression veineuse est chroniquement élevée de manière non physiologique. Diverses complications de la circulation de Fontan sont dues à une altération du flux lymphatique associée à une congestion veineuse systémique.

- Une circulation de fontan exempte d’obstruction et de faibles gradients de pression transpulmonaire sont des conditions essentielles pour un “bon fontan”.

- Les arythmies, en particulier les tachycardies supraventriculaires, sont mal tolérées sur le plan hémodynamique par les patients de Fontan, sont généralement résistantes au traitement médicamenteux et doivent être traitées par électroconversion suivie d’une ablation.

- La prise en charge des patients Fontan représente un défi de longue date et les patients Fontan devraient être rattachés à un centre ayant une expertise dans le traitement des cardiopathies congénitales complexes.

Littérature :

- Poh CL, et al. : Three decades later : The fate of the population of patients who underwent the Atriopulmonary Fontan procedure. Int J Cardiol. 2017;15;231 : 99-104.

- Iyengar AJ, et al : Trends in Fontan surgery and risk factors for early adverse outcomes after Fontan surgery : The Australia and New Zealand Fontan Registry experience. J Thorac Cardiovasc Surg 2014;148 : 566-575.

- Kverneland LS, et al : Five decades of the Fontan operation : A systematic review of international reports on outcomes after univentricular palliation. Congenit Heart Dis. 2018. 13(2) : 181-193.

- Menon S., et al. : La circulation lymphatique dans les adaptations à la circulation de Fontan. Pediatr Cardiol, 2017. 38(5) : 886-892.

- Dori Y, et al : Embolisation lymphatique percutanée d’un flux lymphatique pulmonaire anormal comme traitement de la bronchite plastique chez les patients atteints de cardiopathie congénitale. Circulation, 2016. 133(12) : 1160-1170.

- Gordon-Walker TT, et al : Fontan-associated liver disease : A review. J Cardiol, 2019 (in press, available online).

- Blume ED, et al. : Deuxième rapport annuel du registre inter-agences pédiatrique pour l’assistance circulatoire mécanique (Pedimacs) : caractéristiques pré-implant et résultats. J Transplantation cœur-poumon. 2018.37(1) : 38-45.

- Mauchley DC, et al. : Transplantation chez le patient Fontan. Séminaires de chirurgie thoracique et cardiovasculaire : Chirurgie cardiaque pédiatrique annuelle. 2015;18 : 7-16.

- Tabarsi N, et al : Méta-analyse de l’efficacité de la transplantation cardiaque chez les patients atteints d’une défaillance de Fontan. The American Journal of Cardiology. 2017;119 : 1269-1274.

- Gewillig M : Heart Failure Clin 10 (2014) 105-116.

- Deal B, et al : Heart 2012, 98 : 1098-1104.

CARDIOVASC 2019 ; 18(3) : 6-11