Le mal de dos lombaire est l’un des maux les plus fréquents dans la population. La sténose du canal rachidien lombaire est une cause fréquente de lombalgie. Un aperçu.

La lombalgie est l’une des douleurs les plus fréquentes dans la population et sa prévalence chez l’adulte varie de 30 à 70% en fonction de l’âge. Ils sont la principale cause d’incapacité de travail et de nécessité de rééducation médicale. Les troubles musculo-squelettiques font partie des maladies les plus coûteuses dans les pays industrialisés et sont la deuxième cause de retraite anticipée après les maladies psychiatriques. Alors que dans le cas des lombalgies non spécifiques, qui sont de loin les plus fréquentes (80-90%), il n’y a pas de lien entre les symptômes, les résultats cliniques et l’imagerie, dans le cas des lombalgies spécifiques, une compression des structures neurales, une inflammation des articulations ou une instabilité de la colonne vertébrale peuvent être mises en évidence avec une symptomatologie correspondante. Il peut s’agir de hernies discales lombaires, de sténoses du canal rachidien, de spondylolisthésis, de fractures vertébrales, de métastases vertébrales, de spondylarthrite ou de spondylodiscite, etc [1].

Définition

La sténose du canal rachidien lombaire est une cause fréquente de lombalgie avec irradiation dans les jambes, qui survient principalement à un âge avancé. La prévalence des maladies dégénératives de la colonne vertébrale est proche de 100% chez les patients de plus de 60 ans.

Radiologiquement, la sténose du canal lombaire est définie comme un rétrécissement ostéoligamentaire circonscrit du canal rachidien à un diamètre antéro-postérieur de 10-14 mm en cas de sténose relative du canal rachidien et de moins de 10 mm en cas de sténose absolue du canal rachidien en tomodensitométrie axiale. Selon les critères radiologiques, plus de 20% des patients de plus de 60 ans présentent une sténose du canal rachidien.

Pathogenèse

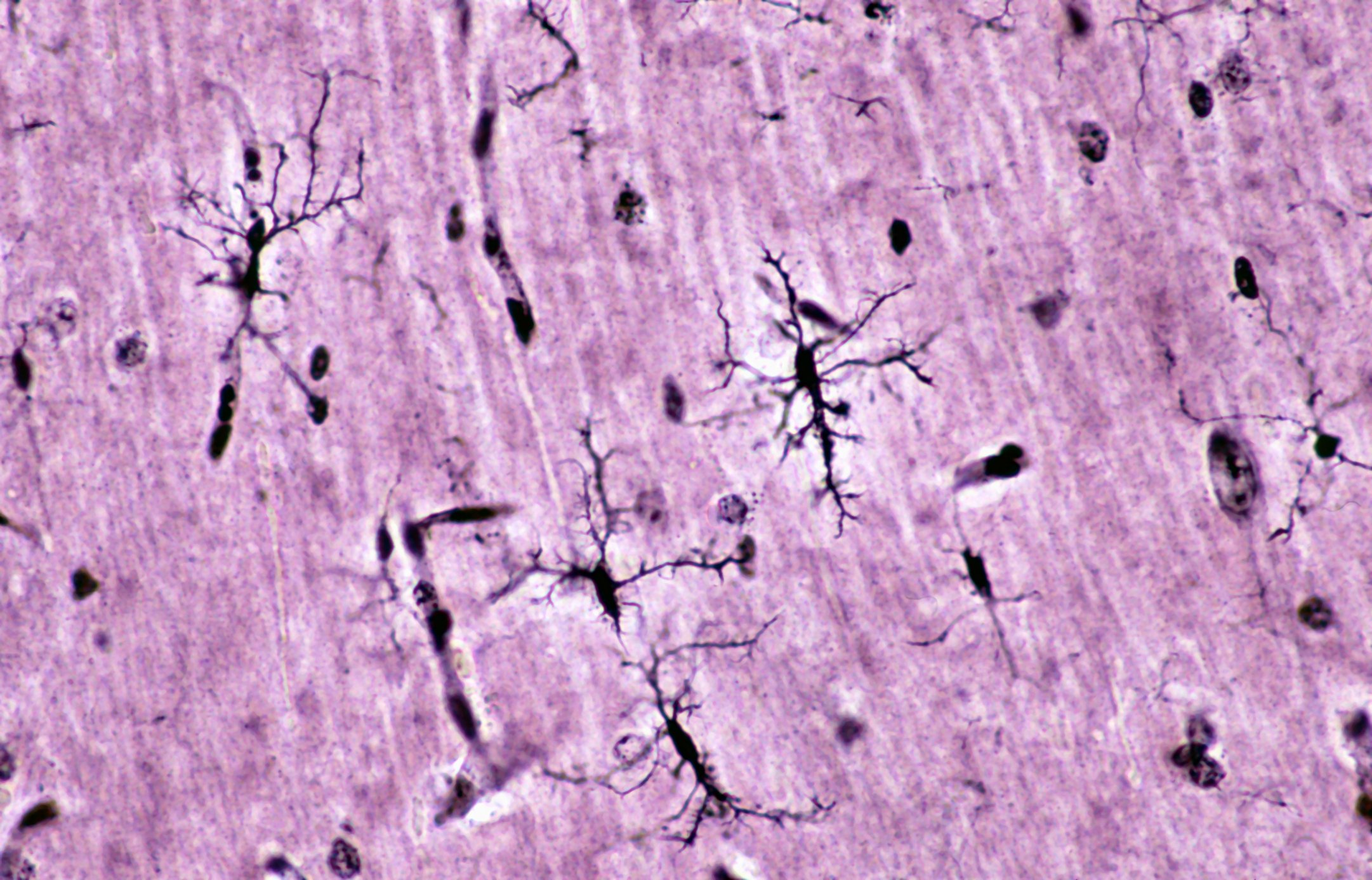

Les causes sont des modifications dégénératives segmentaires progressives de la colonne vertébrale avec une dégénérescence et une diminution de la hauteur des disques intervertébraux avec une protubérance des structures ligamentaires dorsales dans le canal vertébral, une arthrose croissante des articulations des facettes et un épaississement des ligaments plats, qui entraînent un rétrécissement progressif du canal vertébral et des neuroforamens. Secondairement, il peut y avoir une instabilité dégénérative avec déformation de la colonne vertébrale et glissement en rotation (spondylolisthésis). L’hyperlordose en position debout et à la marche entraîne une augmentation de la constriction avec un rétrécissement mécanique des racines nerveuses et une compression vasculaire, de sorte que la vascularisation des nerfs spinaux est compromise. La question de savoir s’il s’agit d’une mauvaise perfusion artérielle ou d’une congestion veineuse n’est pas résolue du point de vue physiopathologique.

Symptômes cliniques

Les patients atteints de sténose du canal lombaire souffrent de douleurs dorsales liées à l’effort avec une irradiation pseudo-radiculaire ou radiculaire dans les jambes. C’est ce qu’on appelle la claudication spinale. Les jambes sont décrites comme lourdes, sans force ou fatiguées. Des déficiences neurologiques ou des troubles urinaires peuvent apparaître secondairement. La démarche penchée en avant comme mécanisme de compensation est typique. Faire du vélo et s’appuyer sur un chariot de supermarché soulagent les douleurs, car cela permet d’obtenir une cyphose de la colonne vertébrale lombaire.

Diagnostics différentiels

La sténose du canal rachidien peut coexister avec d’autres pathologies de la colonne lombaire. Outre d’autres maladies de la colonne lombaire telles que les hernies discales lombaires, les spondylolisthésis, les fractures de la colonne vertébrale, les inflammations et les tumeurs spinales, les arthroses des facettes ou de l’articulation sacro-iliaque, les maladies suivantes font partie des diagnostics différentiels, par ordre de fréquence décroissante : artériopathie périphérique, cox/gonarthrose, sténose cervicale ou thoracique avec myélopathie, neuropathies, troubles de la somatisation, fractures ostéoporotiques par frittage, tendopathies, anévrisme de l’aorte abdominale, syndrome de Leriche, maladies inflammatoires chroniques du SNC et maladies neurologiques systémiques, thromboses, etc.

Diagnostic

Le diagnostic de la sténose du canal rachidien repose sur une anamnèse détaillée comprenant l’enregistrement des symptômes généraux de la maladie, une description précise des douleurs, des déficits neurologiques et des autres limitations fonctionnelles. Les points pertinents de l’anamnèse et de l’examen physique et neurologique sont résumés dans le tableau 1. L’examen physique est d’une part basé sur les symptômes et d’autre part, un examen clinique et neurologique complet doit permettre d’exclure les diagnostics différentiels. Les douleurs dorsales peuvent être l’expression ou le symptôme associé d’une maladie grave (“red flag”), qui doit être exclue par un diagnostic plus approfondi. Chez les patients souffrant de lombalgies chroniques (plus de douze semaines), il faut en outre relever les facteurs de risque psychosociaux, appelés “yellow flags”.

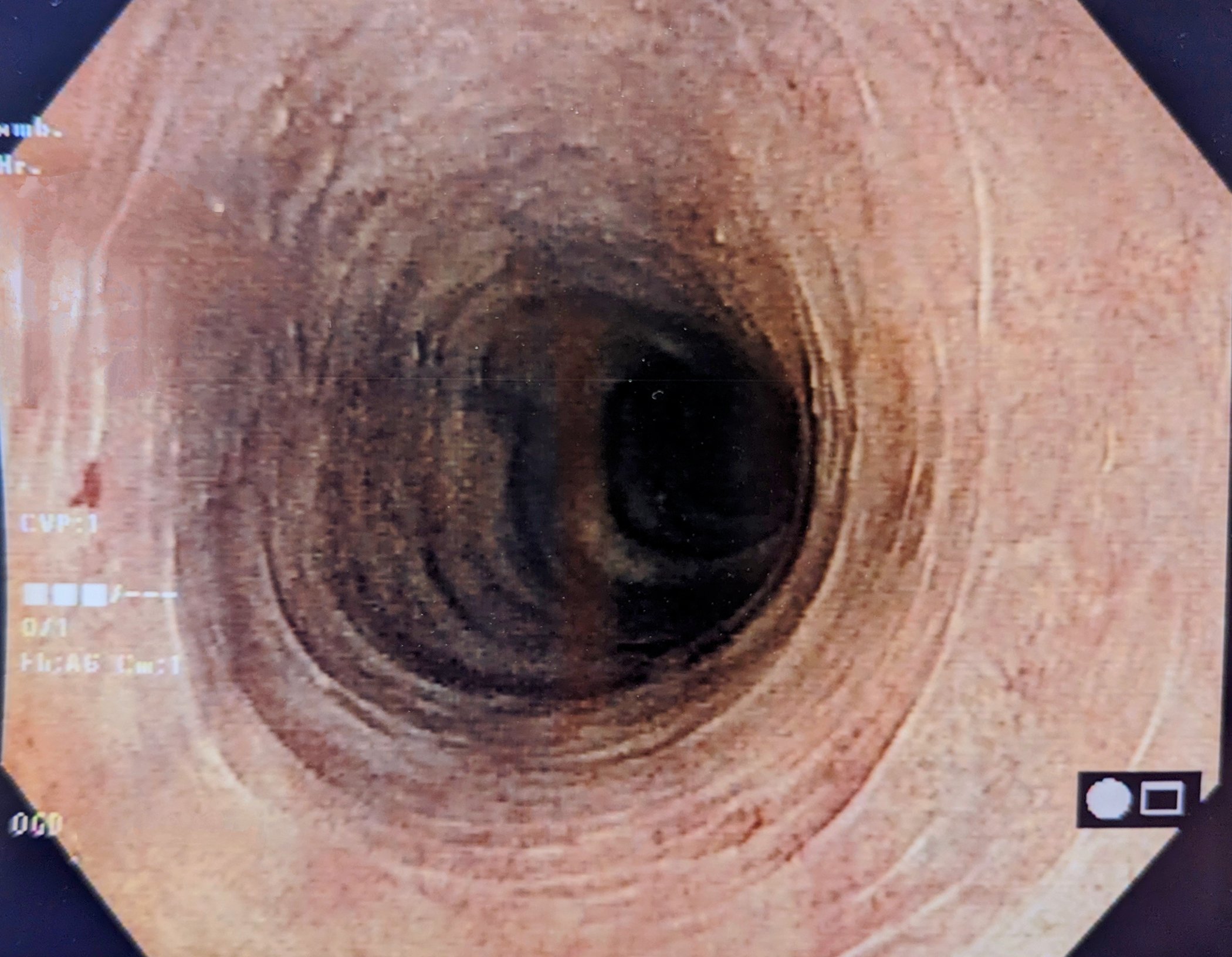

La technique d’imagerie de choix est l’imagerie par résonance magnétique (IRM) lombaire. En règle générale, les séquences pondérées en T1 et T2 sont réalisées de manière sagittale et axiale (Fig. 1). L’administration de produit de contraste n’est nécessaire que pour la détection de tumeurs ou d’infections. Les radiographies natives de la colonne lombaire et la tomodensitométrie lombaire fournissent des informations sur les conditions osseuses ou l’étendue de l’ostéoporose ou permettent de détecter des fractures, des tumeurs ou une scoliose. En cas de suspicion d’instabilité segmentaire, des radiographies de la colonne vertébrale sont effectuées. Les clichés fonctionnels de la colonne lombaire et les myélographies lombaires perdent de plus en plus d’importance. Les examens électrophysiologiques ne jouent un rôle que pour exclure d’éventuels diagnostics différentiels.

Thérapie

La décision de traitement est uniquement basée sur les plaintes du patient et non sur l’image radiologique. L’ampleur des modifications radiologiques n’est pas nécessairement corrélée aux plaintes du patient. Même s’il existe peu de données sur l’évolution spontanée de la sténose du canal rachidien, on peut supposer qu’à moyen terme, les troubles peuvent rester stables ou régresser. Cependant, il existe des preuves que les patients présentant un rétrécissement plus important du canal rachidien ont un risque plus élevé de devenir symptomatiques et de progresser.

Thérapie conservatrice

Il est essentiel d’informer le patient de manière détaillée sur la maladie, son évolution naturelle et la manière dont elle peut être influencée par les traitements. Cela comprend des conseils sur le comportement à adopter dans la vie quotidienne, au travail et dans le sport. Le traitement conservateur comprend l’utilisation d’AINS (ibuprofène, diclofénac, naproxène) ou d’opioïdes faibles. Il y a peu de preuves pour l’utilisation du paracétamol et aucune pour les myorelaxants et les stéroïdes. Les analgésiques doivent être utilisés aussi brièvement que possible. Les patients doivent, dans la mesure du possible, maintenir une activité normale. Le repos au lit n’est pas indiqué, pas plus qu’une thérapie intensive par l’exercice. Le traitement physiothérapeutique avec des exercices de désencombrement, la thérapie médicale d’entraînement pour stabiliser les muscles abdominaux et dorsaux, les mesures de thérapie manuelle et les méthodes de relaxation sont perçus par les patients comme soulageant leurs douleurs. Toutefois, l’efficacité de ces méthodes n’a pas été prouvée. Le traitement est symptomatique, non causal et n’empêche pas la progression de la dégénérescence de la colonne vertébrale.

Les injections péridurales d’anesthésiques locaux et/ou de cortisone dans le canal rachidien, les infiltrations des facettes articulaires ou le traitement périradiculaire des nerfs rachidiens peuvent avoir un effet antalgique et stimulant sur l’activité à court et moyen terme, sans qu’il existe de preuves claires à ce sujet. L’injection combinée d’un anesthésique local et d’un glucocorticoïde n’apporte aucun avantage supplémentaire à court ou à long terme par rapport à l’anesthésie locale seule [2].

Thérapie chirurgicale

Machado et al. ont analysé en détail, dans une grande analyse Cochrane, la place du traitement chirurgical par rapport aux techniques opératoires, aux procédures conservatrices, à l’implantation d’écarteurs interépineux et à la spondylodèse [3]. Quelle que soit la méthode chirurgicale choisie, la décompression chirurgicale apporte un avantage par rapport au traitement conservateur pendant les quatre à six premières années en termes de contrôle de la douleur, de fonctionnalité et de satisfaction du patient. La période de convalescence est généralement plus courte chez les patients opérés que chez les patients traités de manière conservatrice [4]. Un âge avancé n’est pas en soi une contre-indication à la chirurgie : même les personnes de plus de 80 ans bénéficient de manière significative d’une décompression de la sténose du canal lombaire [5].

Il existe une indication chirurgicale claire en présence de déficits neurologiques, de douleurs incontrôlées ou d’une réduction importante de la qualité de vie et de la fonctionnalité du patient. Le traitement chirurgical de la sténose du canal lombaire vise à décomprimer le tube dural et les racines nerveuses, ce qui permet de soulager les symptômes. Un grand nombre de techniques chirurgicales différentes sont utilisées à cet effet (tableau 2) .

La tendance est aux techniques de décompression peu invasives avec de petites voies d’abord unilatérales avec sous-coupe de l’autre côté pour soulager le canal rachidien, car elles sont aussi efficaces que les voies d’abord plus larges (Fig. 2). Toutes les voies d’abord permettent d’obtenir un degré similaire de soulagement osseux du canal rachidien [6]. Étant donné que les laminectomies entraînent une perte de la sangle de traction dorsale et donc potentiellement une instabilité iatrogène, et qu’elles présentent un risque plus élevé de survenue d’hématomes épiduraux, les autres techniques de décompression postérieure semblent supérieures [7]. Le taux de complication des décompressions du canal rachidien est d’environ 18%. Avec 9%, la blessure de la dure-mère est la complication la plus fréquente. Quelle que soit la technique chirurgicale, le taux de réintervention dans les dix ans est de 18%. La moitié des réopérations sont dues à une sténose récidivante ou à un spondylolisthésis, environ 25% à des complications et 16% à une nouvelle pathologie de la colonne vertébrale. 42% des réopérations ont lieu dans les deux premières années et 84% des interventions au total ont lieu dans les huit ans suivant la première intervention [8]. Même en présence d’une sténose multisegmentaire, il semble que dans de nombreux cas, il suffise d’opérer la hauteur principale pour obtenir une amélioration significative des symptômes et de la fonctionnalité [9].

Les écarteurs interépineux ont été largement utilisés au cours de la dernière décennie afin de réduire la pression intradiscale et d’élargir le canal rachidien et les neuroforamens par distraction. Ni l’implantation d’un écarteur interépineux seul, ni l’implantation dans le cadre d’une chirurgie de décompression n’apporte un avantage et est même associée à un risque accru de complications et de récidives chirurgicales [4].

Chez les patients présentant une sténose mono- ou bisegmentale du canal lombaire, avec ou sans spondylolisthésis dégénératif, la décompression avec fusion n’entraîne pas de meilleur résultat que la décompression seule à deux et cinq ans, de sorte que l’indication de spondylodèse doit être retenue. Une spondylodèse supplémentaire entraîne un allongement de l’hospitalisation et de la durée de l’intervention, une augmentation des pertes sanguines et des coûts [10]. L’indication de spondylodèse ne doit être posée qu’en cas de détection d’une scoliose symptomatique, d’une instabilité rotationnelle avec glissement rotatoire ou d’une malposition sagittale, ou si des symptômes causés par une instabilité croissante de la colonne vertébrale apparaissent au cours de la maladie. La technique de spondylose à utiliser doit encore être testée dans le cadre d’études cliniques.

Conclusion

L’indication du traitement de la sténose du canal rachidien dépend exclusivement des symptômes du patient. Même s’il existe peu de preuves concernant le traitement conservateur, celui-ci permet dans de nombreux cas de soulager et de stabiliser les douleurs. En cas de sténose symptomatique, le traitement chirurgical est supérieur au traitement conservateur, bien qu’il n’existe aucune preuve de la supériorité d’une technique chirurgicale spécifique. L’implantation d’écarteurs interspinaux ou la spondylodèse ne sont pas indiquées dans la plupart des sténoses dégénératives du canal lombaire.

Messages Take-Home

- Le diagnostic de sténose du canal rachidien n’est pas exclusivement radiologique, mais clinique, après avoir exclu de nombreux diagnostics différentiels.

- Le traitement de la sténose du canal rachidien est avant tout conservateur, car on sait peu de choses sur l’évolution spontanée de la maladie, même s’il existe peu de preuves de l’efficacité de toutes les approches thérapeutiques conservatrices.

- Le traitement chirurgical est supérieur au traitement conservateur, car il permet de réduire plus rapidement la douleur et d’augmenter la fonctionnalité et la qualité de vie des patients.

- L’indication d’une opération est posée en fonction des symptômes et doit être posée rapidement en cas de déficits neurologiques et d’atteinte significative des patients.

- L’implantation d’écarteurs interspinaux et la spondylodèse n’apportent aucun avantage aux patients présentant une sténose mono- ou bisegmentaire avec ou sans instabilité par rapport à la décompression seule.

Littérature :

- Ligne directrice nationale de soins pour la lombalgie non spécifique. 2ème édition, version 1, 2017, AWMF-Register-Nr. nvl-007.

- Friedly JL, et al : Effets à long terme d’injections répétées d’anesthésiques locaux avec ou sans corticostéroïdes pour la sténose rachidienne lombaire : un essai randomisé. Arch Phys Med Rehabil 2017 ; doi 10.1016/j.apmr.2017.02.029

- Machado GC, et al : Surgical options for lumbar spinal stenosis (review). Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 ; Issue 11, Art. No. CD012421

- Lurie JD, et al. : Résultats à long terme de la sténose spinale lombaire : résultats sur huit ans de l’étude SPORT (Spine patient outcomes research trial). Spine 2015, 40(2) : 63-76.

- Antoniadis A, et al : Chirurgie de décompression pour la sténose du canal rachidien lombaire chez les octogénaires ; une expérience de centre unique de 121 patients consécutifs. Br J Neurosurg 2017 ; Vol. 1, doi 10.1080/02688697.2016.1233316.

- Leonardi MA, et al : Extension de la décompression et incidence de l’hématome épidural postopératoire parmi différentes techniques de décompression rachidienne dans la sténose lombaire dégénérative. J Spinal Disord Tech 2013 ; 26(8) : 407-414.

- Overdevest GM, et al : Efficacité des techniques de décompression postérieure comparée à laminectomie conventionnelle pour la sténose lombaire. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3 Art. No. : CD010036.

- Gerling MC, et al : Facteurs de risque de réintervention chez les patients traités chirurgicalement pour une sténose lombaire : une sous-analyse des données à 8 ans de l’essai SPORT. Spine 2016 ; 41(10) : 901-909.

- Ulrich NH, et al : The influence of single-level versus multi-level decompression on the outcome in multisegmental lumbar spinal stenosis : analysis of the lumbar spinal outcome study (LSOS) data. Clin Spine Surg 2017, doi 10.1097/BSD.0000000000000469.

- Försth P, et al : A randomized controlled trial of fusion surgery for lumbar spinal stenosis. N Engl J Med 2016 : 374 : 1413-1423.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2017 ; 15(3) : 10-13