Lorsqu’on parle de cardiomyopathie, il peut y avoir différents types de maladies avec des causes et des symptômes différents. La cause réelle peut être génétique, acquise ou un mélange des deux. Dans les formes très précoces ou très avancées en particulier, il est souvent (encore) impossible de déterminer la cause de la cardiomyopathie. L’imagerie est alors un paramètre important pour pouvoir stratifier le risque des personnes concernées.

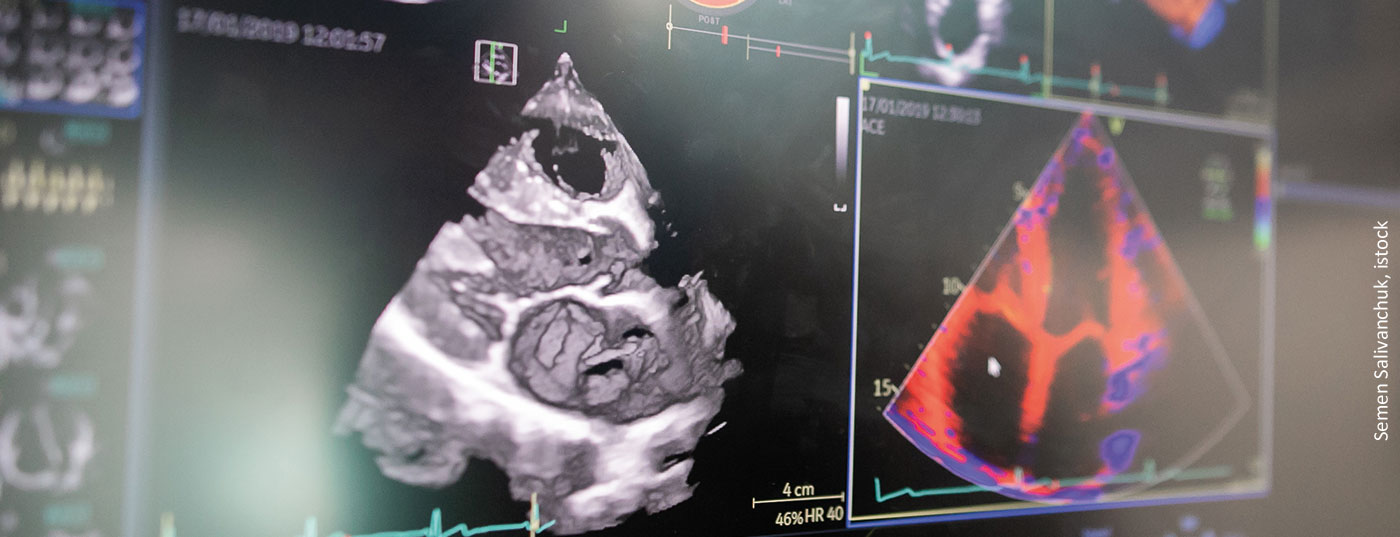

Fabian Knebel, Berlin (D), a expliqué l’utilisation de l’imagerie comme outil central. La gestion des risques liés aux cardiomyopathies a été abordée il y a plus d’un siècle. A l’époque, le credo était encore que le traitement dépendait de l’actualité de l’insuffisance cardiaque et non de son étiologie. Le café noir, le champagne et le cognac ont été recommandés comme thérapie pour améliorer la circulation. Heureusement, les choses ont évolué depuis. La dernière prise de position de l’ESC sur les cardiomyopathies recommande l’échocardiographie comme élément d’imagerie décisif après le recueil des données cliniques. Cela permet d’évaluer la structure et la fonction cardiaques et de mettre en évidence des étiologies spécifiques. En fin de compte, il convient de différencier les cardiomyopathies dilatées, restrictives et hypertrophiques.

La fraction d’éjection (FE) seule n’étant pas suffisante, une imagerie de déformation est également nécessaire. Les échocardiographes basés sur l’EF sont basés sur la fonction radiale, alors que l’imagerie de déformation permet de capturer la fonction longitudinale. En effet, les patients peuvent tout à fait présenter une fonction de pompage préservée, mais un strain réduit. Cependant, ces personnes atteintes ont un pronostic nettement moins bon que les patients ayant un strain normal, selon l’expert.

Cibler les modèles de risque

Différents patterns peuvent être détectés pour la stratification des risques. Il s’agit par exemple des cardiomyopathies hypertrophiques avec leurs formes génétiques, des maladies de la mémoire, des troubles neuromusculaires et mitochondriaux et des malformations. En ce qui concerne les mécanismes pathologiques, outre l’épaisseur de la paroi, on observe si le patient présente un phénomène de SAM et/ou une obstruction des voies d’éjection. En outre, le gradient devrait être mis en évidence. Il convient toutefois d’être prudent, en particulier dans le cas du HCM, car différents phénomènes peuvent se superposer. La souche constitue en soi un marqueur de risque de la CMH. Si le strain <est de 16%, les personnes atteintes présentent une survie nettement moins bonne que celles dont le strain >est de 16%. La dispersion mécanique peut être utilisée comme deuxième outil de stratification des risques. En outre, une échocardiographie de contraste doit être réalisée pour vérifier que la branche septale dans laquelle le produit de contraste a été injecté est bien celle qui bloque l’écoulement.

Imagerie de soutien

Dans le cas des cardiomyopathies restrictives, il faut avant tout déterminer par imagerie s’il s’agit d’une constriction avec un problème situé en premier lieu dans le péricarde ou si le problème est situé en premier lieu dans le myocarde et qu’il s’agit donc d’une restriction. Les deux ont en commun un remplissage ventriculaire perturbé et une insuffisance cardiaque diastolique. La cardiomyopathie restrictive peut être divisée en trouble non infiltratif, trouble infiltratif, maladie de la mémoire et trouble endomyocardique. Parmi celles-ci, on peut citer la fibrose endomyocardique, la sarcoïdose, la myocardite à éosinophiles ou la maladie de Fabry. Ce qui est souvent spécifique chez ce patient, c’est que le muscle papillaire est nettement épaissi.

Source : Gestion des risques liés aux cardiomyopathies. L’imagerie comme outil central de la gestion des risques individuels. Réunion du groupe de travail, 20.04.2022, 15h30-17h00

Congrès : 88e réunion annuelle de la Société allemande de cardiologie (DGK)

CARDIOVASC 2022 ; 21(2) : 23