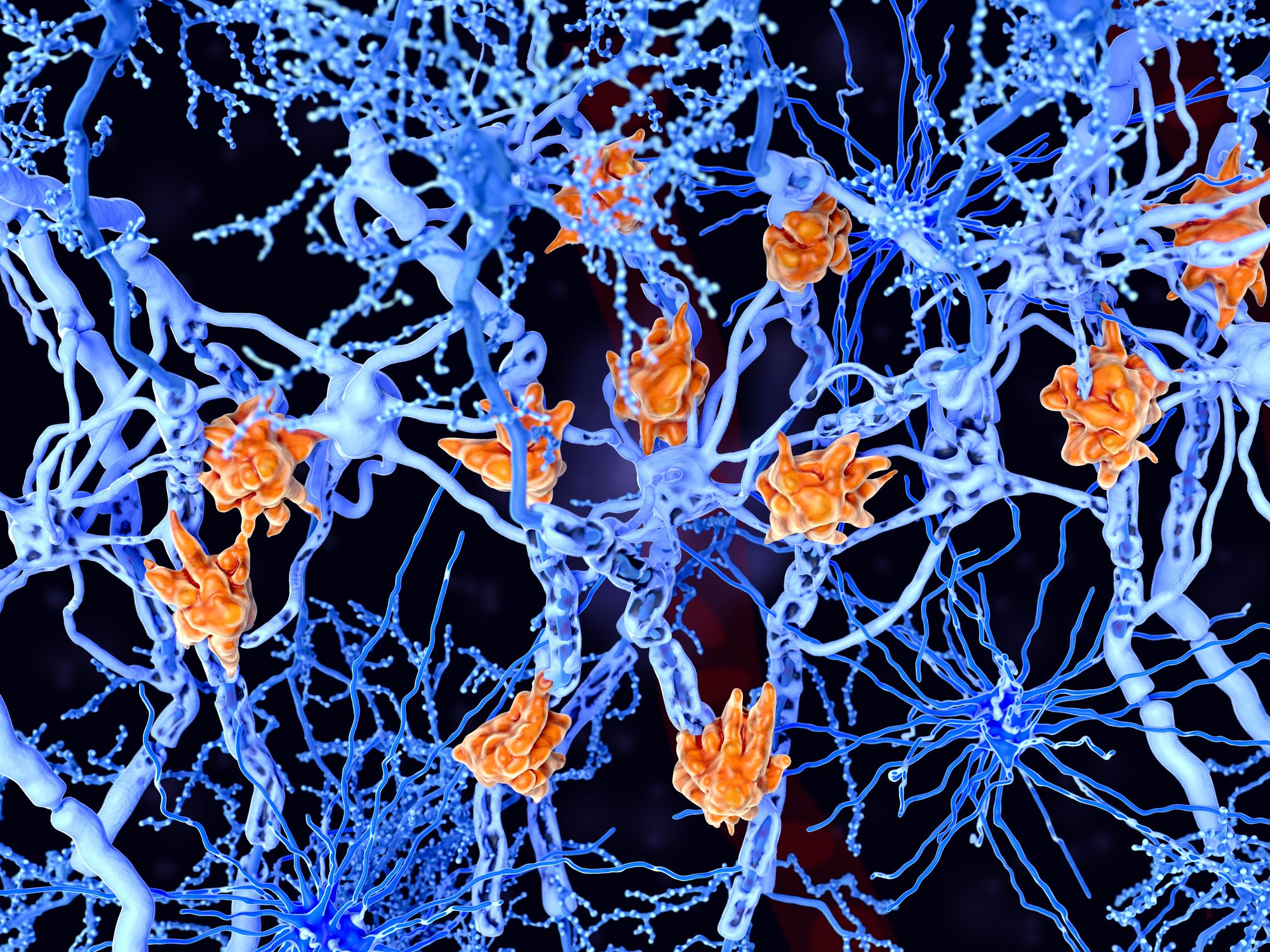

Cette année encore, la plus grande réunion mondiale consacrée à la recherche sur la sclérose en plaques a réuni des experts de premier plan dans le domaine de la neurologie. L’accent a été mis sur les aspects cliniques de la maladie, la pathologie et la pathogénèse, les biomarqueurs d’imagerie et non d’imagerie, ainsi que les options thérapeutiques actuelles et en cours de développement.

Outre la prédiction de l’évolution de la maladie, celle de la réponse optimale à l’immunothérapie n’est actuellement pas encore bien étudiée. Les chercheurs ont donc cherché à savoir si une combinaison de mesures objectives et de biomarqueurs à un moment donné pouvait prédire la réponse optimale à l’immunothérapie ou la présence d’une activité et la progression de la maladie [1]. Pour ce faire, trois cohortes de patients atteints de sclérose en plaques (SEP) ont été constituées et l’activité de la SEP (détectée par la présence d’une rechute ou d’une progression dans le score EDSS) a été enregistrée chez chaque patient. La première cohorte (IRM) était composée de 816 patients qui ont subi une évaluation IRM quantitative automatisée à l’aide du logiciel ICOMETRIX ; la deuxième cohorte était composée de 281 patients dont les taux sériques de neurofilaments (NFL) ont été contrôlés à un ou plusieurs moments ; dans la troisième cohorte, 181 patients ont subi des évaluations cognitives détaillées. Différentes mesures de ces groupes de paramètres ont été calculées et corrélées à la présence d’une activité de SEP. Un facteur de risque a été calculé pour différents seuils, puis une combinaison de paramètres a été utilisée pour créer un calculateur de risque cumulatif pour l’activité de la maladie.

Le risque relatif (RR) d’activité de la SEP était similaire chez les hommes et les femmes, mais significativement plus élevé chez les patients présentant une maladie progressive et des valeurs EDSS >4,0. Une variation annuelle du volume cérébral de >1,0% à l’IRM était associée à un RR de 1,92 et une variation annuelle de la charge lésionnelle totale de >1,0 ml était associée à un RR de 2,58. Un z-score >1,5 en valeurs NFL était associé à un RR de 1,96 et un z-score de

Effets des comorbidités

Plusieurs études indiquent que la comorbidité influence les résultats cliniquement pertinents dans la SEP. Cependant, on en sait moins sur l’influence de la comorbidité sur les mesures de l’activité de la maladie. Un groupe de chercheurs s’est penché sur l’évaluation de la relation entre les comorbidités et l’activité de la maladie dans les essais cliniques sur les thérapies de modification de la maladie (DMT) [2]. Une méta-analyse en deux étapes des données individuelles des participants aux essais cliniques de phase III sur les DMT de la SEP a été réalisée. Les études de 2006 à 2020 avec un suivi d’au moins deux ans ont été incluses. Les comorbidités individuelles prises en compte étaient l’hypertension, l’hyperlipidémie, les cardiopathies fonctionnelles, les cardiopathies ischémiques, les maladies cérébrovasculaires, les maladies vasculaires périphériques, le diabète, les maladies auto-immunes de la thyroïde, diverses maladies auto-immunes, la migraine, les maladies pulmonaires et cutanées, la dépression, l’anxiété et d’autres troubles psychologiques. L’analyse a porté sur 16794 patients issus de 17 essais cliniques.

La présence de comorbidités ≥3 était associée à une augmentation de 13% du risque d’activité de la maladie par rapport aux personnes sans comorbidité. Chez les personnes souffrant de ≥2 maladies cardiométaboliques, on a observé une augmentation de 20% du risque d’activité de la maladie par rapport aux personnes ne souffrant pas de maladies cardiométaboliques. Un risque accru d’activité pathologique a été associé à un nombre croissant de troubles mentaux et chez les personnes souffrant de dépression par rapport aux personnes ne souffrant pas de dépression. Ces résultats soulignent l’impact négatif des comorbidités étudiées sur l’activité de la maladie dans la SEP et font de la prévention et du traitement des comorbidités une préoccupation clinique urgente.

Ne pas négliger la dépression

La prévalence de la dépression chez les patients atteints de sclérose en plaques (SP) est trois fois plus élevée que dans la population générale. Des études récentes ont montré que la dépression comorbide chez les patients atteints de sclérose en plaques peut entraîner de moins bons résultats cliniques, y compris un risque accru de poussées et une neurodégénérescence accélérée. Ces résultats suggèrent que la dépression peut avoir une pathogenèse commune avec la SEP, qui va au-delà du simple fardeau psychologique d’une maladie chronique. En outre, des recherches récentes soutiennent un mécanisme immunologique de la dépression, étayé par des découvertes selon lesquelles des niveaux élevés d’interleukine-17A (IL-17A) périphérique peuvent affecter la synthèse de la sérotonine. Cependant, la contribution de l’immunodéficience à la dépression comorbide chez les personnes atteintes de SEP doit encore être clarifiée. C’est ce qu’a cherché à faire une étude récente [3]. Elle a permis d’établir une corrélation génétique significative entre la dépression et la SEP, bien qu’aucun lien de cause à effet n’ait été démontré entre les deux maladies. Plusieurs loci de risque communs liés à l’activation des cellules T ont été identifiés, associés à HLA-B, CFB et SLC12A5. Le lien entre la dépression et la sclérose en plaques par l’activation des cellules T a été encore renforcé par l’analyse MTAG et l’analyse d’enrichissement de la voie. Grâce à scRNA-seq, les chercheurs ont découvert un groupe de lymphocytes T CD8+ chez les pwMS présentant une dépression comorbide, capables de reconnaître à la fois la protéine de base de la myéline (MBP) et les peptides glutamate décarboxylase-2 (GAD2) lors de la présentation de la molécule HLA-B. Les lymphocytes T CD8+ sont capables de reconnaître la protéine de base de la myéline (MBP). Ce groupe de cellules T CD8+ présentait une expression élevée d’IL-17A et de RORC. Les résultats suggèrent que les troubles immunitaires communs peuvent contribuer à la dépression comorbide de la SEP.

Congrès : ECTRIMS 2024

Littérature :

- Panayiota P, et al. : Prediction of MS activity and progression with the use of a combination of objective biomarkers (levels of serum neurofilaments, cognitive testing, and quantitative MRI measurements) ; suggestions for building a risk-calculator. O002/1829. ECTRIMS 2024 – Présentations orales.

- Salter A, et al : The Association of Comorbidities and Disease Activity in Phase III Clinical Trials for Disease-Modifying Therapies in Multiple Sclerosis. O005/1392. ECTRIMS 2024 – Présentations orales.

- Wang X, et al : Le dysfonctionnement immunitaire contribue à la dépression comorbide chez les patients atteints de sclérose en plaques. O034/1580. ECTRIMS 2024 – Présentations orales.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2024 ; 22(6) : 24 (publié le 5.12.24, ahead of print)