Les objectifs du dépistage précoce incluent la prévention ou le retard du passage à la maladie manifeste et la réduction des symptômes ou des handicaps quotidiens déjà présents. Un risque de psychose implique au moins un symptôme psychotique atténué ou au moins deux symptômes cognitifs subjectivement ressentis ou au moins un symptôme psychotique transitoire. Une longue durée de psychose non traitée a un impact négatif sur le développement des symptômes et le fonctionnement quotidien. Une mise en réseau proactive et intersetting des prestataires de soins est nécessaire pour un traitement optimal des patients souffrant d’une première psychose.

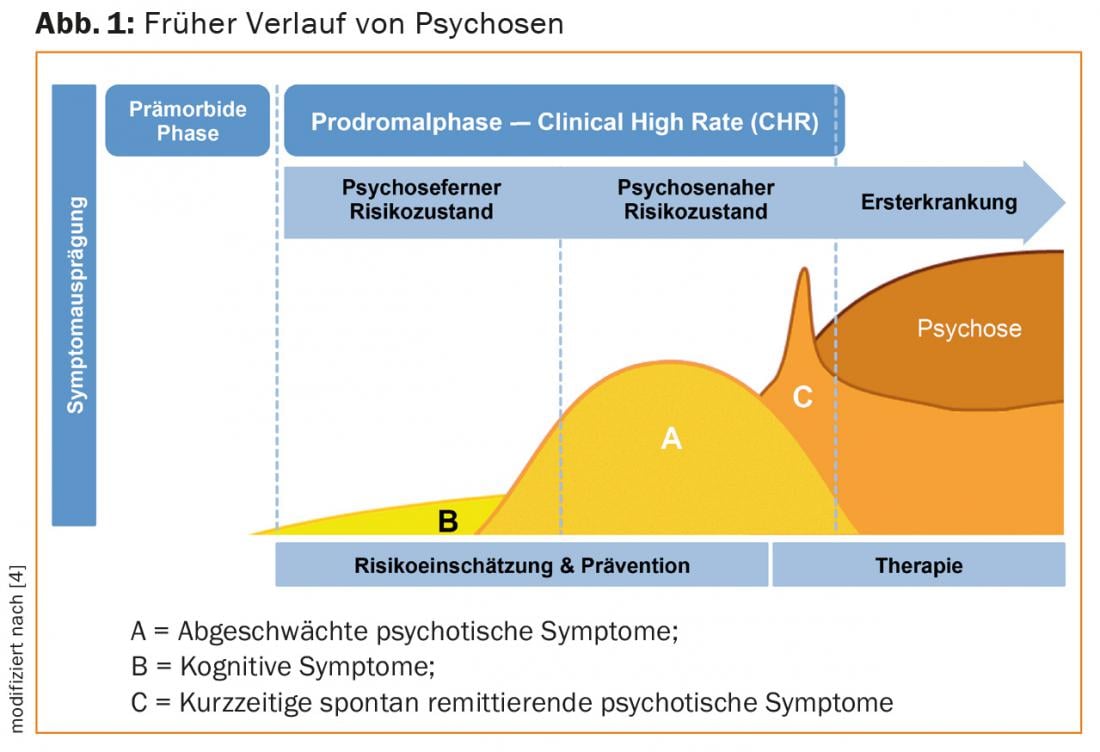

Les psychoses sont des maladies mentales graves qui s’accompagnent souvent d’une perte durable de la qualité de vie et des fonctions quotidiennes [1]. La première psychose survient généralement au début de l’âge adulte, lorsque les personnes concernées sont en train de faire la transition vers une vie indépendante. La majorité d’entre eux présentent des symptômes moins spécifiques avant même l’apparition de la première psychose manifeste (figure 1). Les symptômes s’expriment de manière individuelle, sont souvent liés à une souffrance et sont souvent mal interprétés au début comme une réaction à un stress ou comme un développement normal dans le cadre de l’adolescence.

C’est au cours de la période qui précède et qui suit la première phase psychotique que peuvent être posés des jalons décisifs pour le développement ultérieur de la maladie [2]. C’est à ce stade qu’intervient la détection précoce des psychoses, dans une optique de prévention secondaire. Elle s’adresse aux personnes déjà affectées par des symptômes et qui, de ce fait, demandent conseil et assistance. Les objectifs du dépistage précoce incluent la prévention ou le retard du passage à la maladie manifeste et la réduction des symptômes ou des handicaps quotidiens déjà présents.

Évaluation des risques

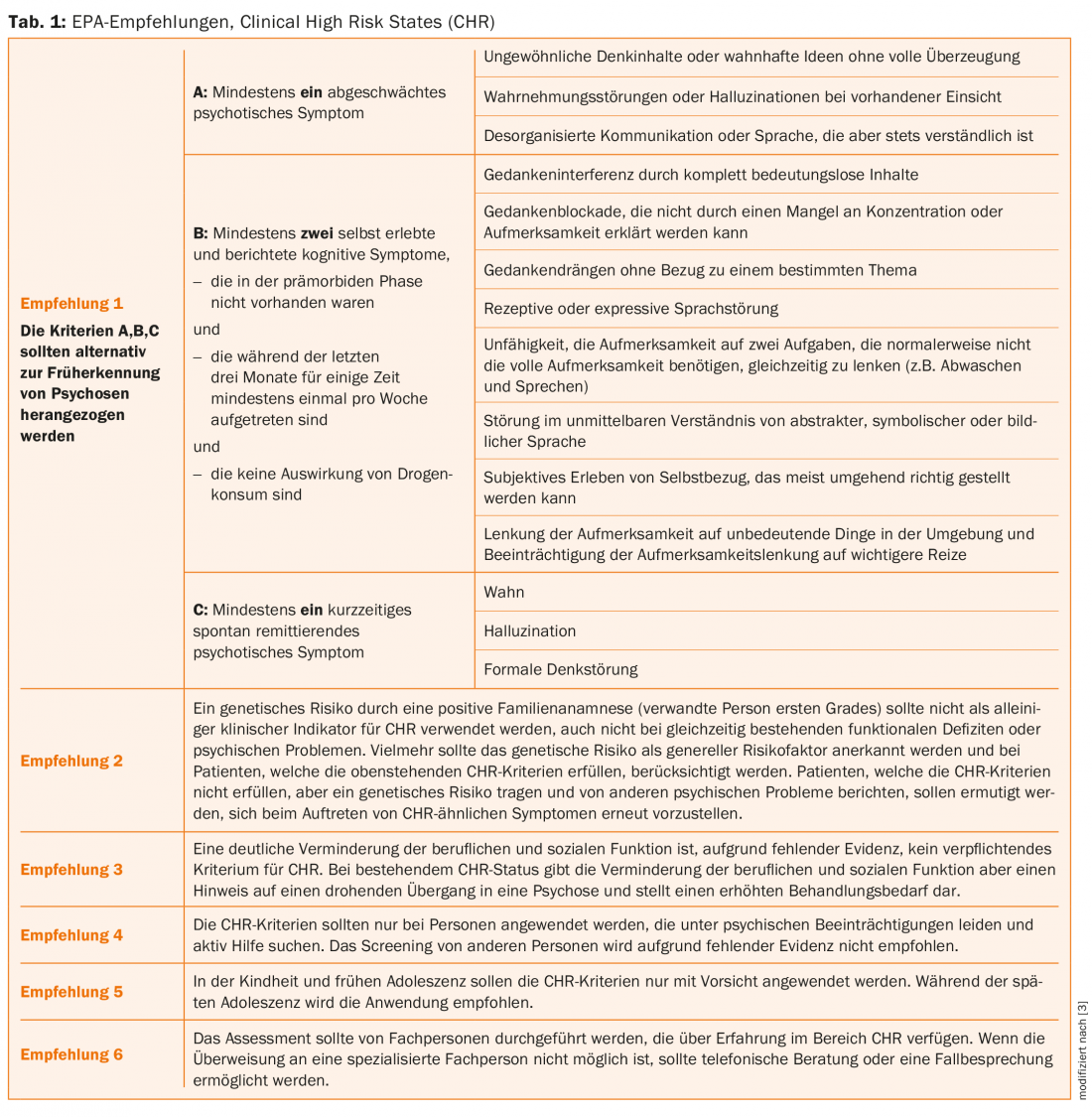

Il existe différentes approches pour évaluer le risque de psychose, appelé Clinical High Risk State (CHR). Une méta-analyse récente [3] donne une vue d’ensemble des outils d’évaluation existants. Les auteurs ont élaboré six recommandations pour le compte de l’Association européenne de psychiatrie (EPA) (tab. 1).

Si les critères de risque de psychose sont remplis, les personnes concernées ont jusqu’à 32% de risque d’évoluer vers une psychose manifeste dans les trois années suivantes [4]. Cela signifie qu’environ deux tiers des personnes en état de risque ne développeront pas de psychose manifeste au cours de ces trois années. Cependant, les différentes études ont montré une large dispersion des taux de transition. Il est intéressant de noter que les taux de transition étaient plus faibles dans les études plus récentes, ce qui peut s’expliquer par des effets de dilution (inclusion de personnes présentant un risque plus faible), mais peut également être interprété comme un signe de réussite du traitement des personnes à risque [4].

Comme le montrent les taux de transition, la présence d’un état à risque n’est pas nécessairement un symptôme prodromique de la psychose. Il existe un grand nombre de chevauchements avec d’autres maladies. Environ 40% des personnes en état de risque de maladie psychotique répondaient également aux critères diagnostiques d’un épisode dépressif et environ 15% à ceux d’un trouble anxieux [5]. Dans l’optique de la réduction des symptômes recherchée, les autres maladies devraient être traitées de manière appropriée, par exemple par une psychothérapie.

Possibilités de prévention

La littérature actuelle recommande généralement une approche par étapes pour les personnes en état de risque, en donnant la priorité à la mesure la moins restrictive [6,7]. Un traitement de soutien axé sur les besoins individuels doit également prendre en compte les comorbidités. En cas de problème de dépendance concomitant, les personnes concernées devraient être incitées à l’abstinence ou du moins à la réduction de leur consommation. En outre, l’utilisation de méthodes de thérapie cognitive – avec ou sans l’implication de la famille – est jugée utile. Il existe des résultats prometteurs concernant la supplémentation en acides gras oméga-3, qui font actuellement l’objet d’études cliniques.

La médication antipsychotique n’est actuellement pas recommandée en première intention dans l’état à risque, car les études actuelles ne montrent pas d’avantage par rapport à d’autres traitements qui présentent moins d’effets secondaires [6,7] . Dans certains cas, l’utilisation à court terme d’antipsychotiques peut toutefois entraîner une réduction de la charge symptomatique, même en cas d’état à risque. Un traitement médicamenteux doit toujours être soigneusement évalué et ne doit pas être entrepris uniquement parce que les critères de risque de psychose sont remplis. Une médication permanente à long terme à caractère préventif n’est pas recommandée [7].

Une intervention précoce essentielle est le suivi régulier des résultats psychologiques, afin que, dans les cas où l’apparition d’une maladie manifeste ne peut être évitée, un traitement approprié puisse être mis en place sans délai. Ceci est particulièrement important car une durée prolongée d’une psychose non traitée a un effet négatif sur le développement ultérieur des symptômes et le fonctionnement quotidien [2].

Premier épisode psychotique

En cas de maladie psychotique manifeste, un traitement le plus rapide possible est indiqué. L’accent est mis sur un diagnostic complet ainsi que sur des explications claires et précises. En ce qui concerne les objectifs du traitement, l’accent n’est plus mis aujourd’hui sur le contrôle des symptômes et la prévention des récidives, mais sur le “rétablissement” au sens de la fonction quotidienne et de la qualité de vie subjective. Le concept clé d'”empowerment”, c’est-à-dire la promotion du contrôle et de l’influence des personnes concernées sur les services psychiatriques et sur leur propre vie, ainsi que la prise en compte du modèle explicatif individuel de la maladie doivent être considérés comme la pierre angulaire du traitement. Cela va de pair avec le développement d’approches thérapeutiques intégrées qui, outre le traitement antipsychotique, accordent une grande importance aux procédures psychothérapeutiques, psychosociales et de réadaptation.

Traitement médicamenteux le plus tôt possible

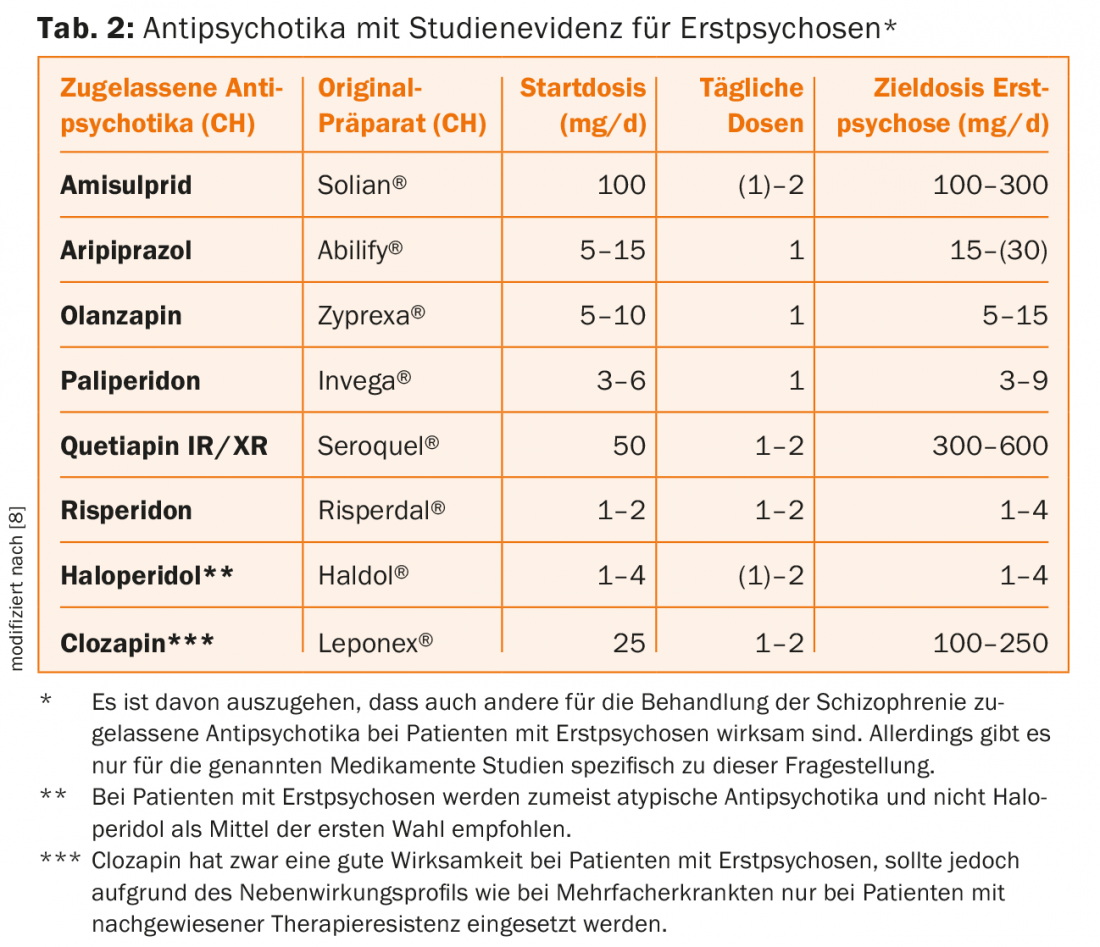

En ce qui concerne la pharmacothérapie, il existe un consensus sur le fait qu’un traitement antipsychotique doit commencer le plus tôt possible en cas de psychose manifeste. Les particularités chez les personnes atteintes pour la première fois sont des taux de réponse plus élevés, même à de faibles doses, mais aussi une plus grande sensibilité aux effets secondaires. Les différentes lignes directrices internationales n’adoptent pas une position uniforme en ce qui concerne la préférence pour les antipsychotiques atypiques par rapport aux antipsychotiques typiques, la Suisse ayant une préférence pour les atypiques. Les différences d’efficacité semblent moins marquées qu’on ne le pensait initialement [6]. Les antipsychotiques typiques entraînent plus souvent des effets secondaires extrapyramidaux moteurs, tandis que les antipsychotiques atypiques provoquent plus souvent une prise de poids. En même temps, il faut noter que les antipsychotiques atypiques constituent un groupe hétérogène de médicaments. Dans la mesure du possible, les études menées spécifiquement chez les patients atteints de la première maladie doivent être prises en compte (tableau 2) [8].

Interventions psychosociales

Les interventions psychosociales auprès des patients présentant une première manifestation de psychose comprennent des approches très différentes [6,9]. Un élément essentiel est la psychoéducation, dont les objectifs comprennent l’élaboration d’un concept individuel de la maladie, la promotion de l’engagement dans le traitement, la gestion des effets de la maladie et, finalement, le développement d’une perspective de vie positive malgré la maladie. La psychoéducation est proposée sous des formes et dans des cadres très différents, mais un format de groupe présente des avantages pour l’élaboration commune des thèmes.

Un autre pilier efficace est le travail avec les proches. Il existe ici des approches très différentes, allant de la transmission d’informations à l’accompagnement des familles sur le long terme, en passant par un travail sur la communication au sein de la famille. Il existe actuellement de bonnes à très bonnes preuves concernant le travail avec les proches. Cependant, le choix d’interventions spécifiques au sein de ces approches est un défi dans la situation quotidienne et individuelle du patient.

Outre la psychoéducation et le travail avec les proches, il existe désormais de bonnes preuves pour les interventions psychothérapeutiques au sens strict, bien que presque toutes les approches basées sur la thérapie cognitivo-comportementale aient été étudiées. Outre la forme et le cadre, les études menées diffèrent également par leurs objectifs, qui incluent la prévention des rechutes, la gestion des symptômes persistants, l’amélioration du fonctionnement quotidien et la gestion de l’expérience de la psychose. Ces études ont été menées pour la plupart en individuel, mais aussi en groupe, et durent généralement de 16 à 20 heures.

L’accent étant de plus en plus mis sur le fonctionnement quotidien des patients, les procédures de rééducation gagnent en importance. Il convient de préciser qu’il n’existe que peu d’études empiriques sur le groupe des patients psychotiques atteints pour la première fois. L’approche de l'”emploi assisté” constitue une exception : les patients sont accompagnés dans leur recherche directe d’emploi sur le marché primaire du travail, puis sur le lieu de travail par un job coach [10]. En Suisse, il existe de nombreuses autres offres de réadaptation professionnelle et quotidienne qui sont utilisées avec profit dans la pratique. Il serait souhaitable de procéder à une évaluation empirique plus poussée concernant les patients atteints pour la première fois, afin de pouvoir mieux cibler les offres spécifiques.

Mise en réseau

Dans l’ensemble, le domaine de la détection et du traitement précoces des psychoses connaît une évolution dynamique qui suscite l’espoir légitime qu’à l’avenir, nos patients subiront moins de restrictions pénibles dues aux conséquences de ces maladies. Mais cette évolution rapide des diagnostics et des traitements représente également un nouveau défi que les différents acteurs du système de santé ont du mal à relever. La mise en réseau est également essentielle pour réduire le pourcentage très élevé (plus de 40%) de patients souffrant d’une première psychose qui rompent tout contact avec le système de santé dans l’année. Une prise en charge optimale des patients dans cette phase critique nécessite donc une mise en réseau active des prestataires de soins afin d’exploiter les synergies et d’optimiser les interfaces dans les soins.

Littérature :

- Mueser KT, et al : Schizophrénie. Lancet 2004 ; 363(9426) : 2063-2072.

- Perkins DO, et al : Relations entre la durée de la psychose non traitée et les résultats dans la schizophrénie du premier épisode : une revue critique et une méta-analyse. Am J Psychiatry 2005 ; 162(10) : 1785-1804.

- Schultze-Lutter F, et al : EPA guidance on the early detection of clinical high risk states of psychoses. Eur Psychiatry 2015 ; 30(3) : 405-416.

- Fusar-Poli P, et al : Predicting psychosis : meta-analysis of transition outcomes in individuals at high clinical risk. Arch Gen Psychiatry 2012a ; 69(3) : 220-229.

- Fusar-Poli P, et al. : Troubles dépressifs et anxieux concomitants chez 509 individus présentant un état mental à risque : Impact sur la psychopathologie et la transition vers la psychose. Schizophr Bull 2012b ; doi : 10.1093/schbul/sbs136.

- National Institute for Clinical Excellence (NICE). Psychosis and schizophrenia in adults : treatment and management 2014, http://guidance.nice.org.uk/CG178/NICEGuidance/pdf/English.

- Schmidt SJ, et al : EPA guidance of the early intervention in clinical high risk states of psychoses. Eur Psychiatry 2015 ; 30(3) : 388-404.

- Hasan A, et al : Fédération mondiale des sociétés de psychiatrie biologique (WFSBP) Guidelines for Biological Treatment of Schizophrenia, part 1 : update 2012 on the acute treatment of schizophrenia and the management of treatment resistance. World J Biol Psychiatry 2012 ; 13 : 318-378.

- Mueser KT, et al : Traitements psychosociaux pour la schizophrénie. Annu Rev Clin Psychol 2013 ; 9 : 465-497.

- Killackey E, et al. : Vocational intervention in first-episode psychosis : individual placement and support v. treatment as usual. Br J Psychiatry 2008 ; 193(2) : 114-120.

InFo NEUROLOGIE & PSYCHIATRIE 2015 ; 13(4) : 18-22