Circa l’80% di tutte le anemie sono anemie da carenza di ferro. Oltre alla malnutrizione o al malassorbimento, può esserci un aumento del fabbisogno di ferro o una perdita di ferro dovuta a un’emorragia cronica. Se la terapia orale del ferro non si rivela efficace, si ricorre a preparazioni endovenose per la sostituzione del ferro. Oggi si prediligono i complessi di ferro senza destrano, che presentano solo un basso rischio di reazione anafilattoide.

Nell’anemia, la capacità di trasporto di ossigeno del sangue si riduce, mettendo a rischio un adeguato apporto di ossigeno al corpo. I sintomi tipici includono stanchezza, vertigini, mancanza di concentrazione e nausea, ha riferito al PD il dottor Peter Staib, primario della Clinica di Ematologia e Oncologia, Ospedale St. Antonius, Eschweiler vicino ad Aquisgrana [1]. L’anemia da carenza di ferro può anche portare a sintomi del sistema cardiovascolare, come tachicardia compensatoria o dispnea, e nei pazienti con CHD** con anemia pronunciata, una situazione instabile è una possibile conseguenza, ha spiegato il relatore [1].

** CHD = malattia coronarica

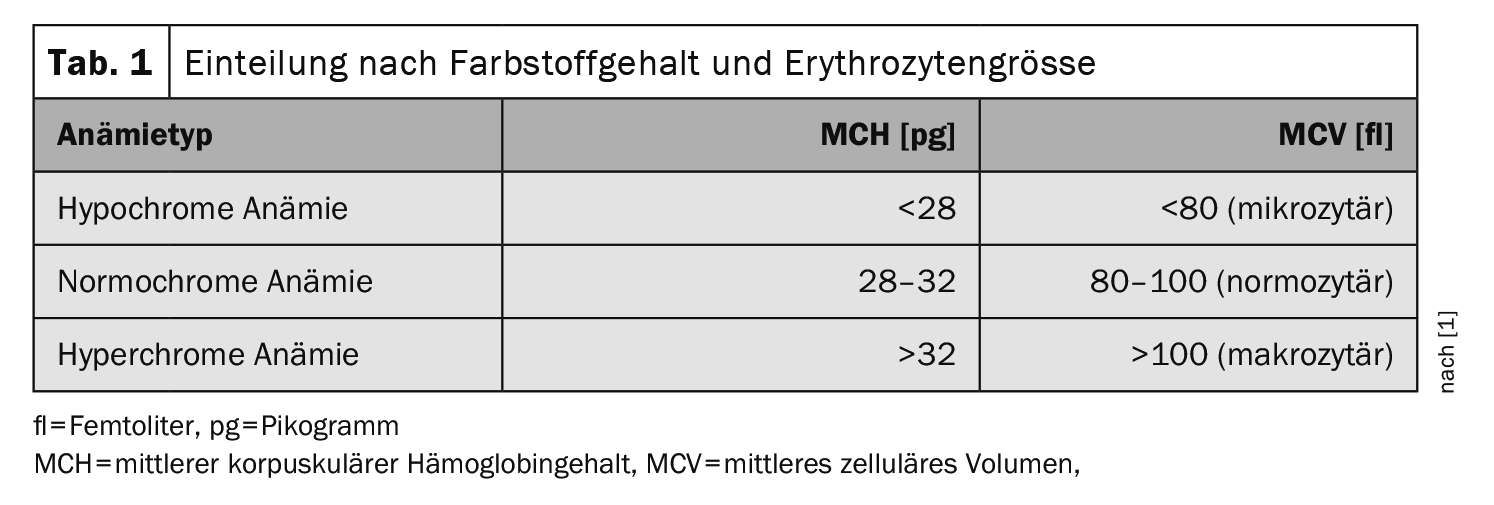

L’anemia può essere suddivisa in cinque gruppi sulla base dei reticolociti, delle dimensioni degli eritrociti, del contenuto di pigmento eritrocitario e dei parametri di emolisi [1]:

- Anemia normocromica

- Anemia ipocromica

- Anemia ipercromica

- Anemia emolitica

- Anemia emorragica acuta

La forma più comune di anemia ipocromica microcitica (Tabella 1) è l’anemia da carenza di ferro. Nell’anemia microcitica, il corpo non produce abbastanza emoglobina (Hb), quindi gli eritrociti appaiono più piccoli del solito. A differenza dell’anemia microcitica, nell’anemia macrocitica è presente una quantità sufficiente di Hb, ma il numero di eritrociti è ridotto. Nell’anemia normocitica, la quantità di globuli rossi e di Hb corrisponde, ma il numero totale di globuli rossi è troppo basso – come nell’anemia emorragica, ad esempio. [2,3]Se la concentrazione di emoglobina scende al di sotto del valore normale specifico per età o sesso (12 g/dl per le donne e 13 g/dl per gli uomini) a causa della carenza di ferro, è presente un’anemia da carenza di ferro.

Ferritina, MCV, CRP: parametri importanti

In primo luogo, si deve eseguire un emocromo completo che comprenda gli indici dei globuli rossi e l’indice di produzione di reticolociti (RPI) e, per completezza, un emocromo differenziale con determinazione della CRP. Oltre ai parametri di emolisi (bilirubina, LDH, aptoglobina, urobilinogeno), è essenziale la misurazione della ferritina e, se necessario, del ferro sierico e della saturazione della transferrina. “L’anemia da carenza di ferro è la più comune e la più importante”, ha spiegato il dottor Staib [1]. Il ferro viene immagazzinato con l’aiuto della ferritina (riquadro) . Anche l’emosiderina è coinvolta nell’immagazzinamento del ferro. Questo complesso proteico-ferroso insolubile, che consiste in circa il 30% di ferro, è un prodotto di degradazione della ferritina che può essere rilevato al microscopio nei macrofagi del midollo osseo, del fegato e della milza. Con un pannello diagnostico composto da ferritina, MCV e CRP, la carenza di ferro come causa dell’anemia può essere diagnosticata con sufficiente certezza nella maggior parte dei casi [3].

| La ferritina è un complesso idrosolubile costituito da un guscio proteico esterno (apoferritina) con un nucleo cristallino di ossidrossido di ferro all’interno. L’ipoferritina può assorbire fino a 4500 molecole di ossidrossido di ferro. La ferritina si trova in tutte le cellule del corpo e nei fluidi corporei. La sua concentrazione sierica si correla bene con le riserve di ferro nelle persone sane, con 1 µg/l di ferritina che corrisponde a 10 mg di ferro immagazzinato. |

| secondo [3] |

Chiarire le cause della carenza di ferro

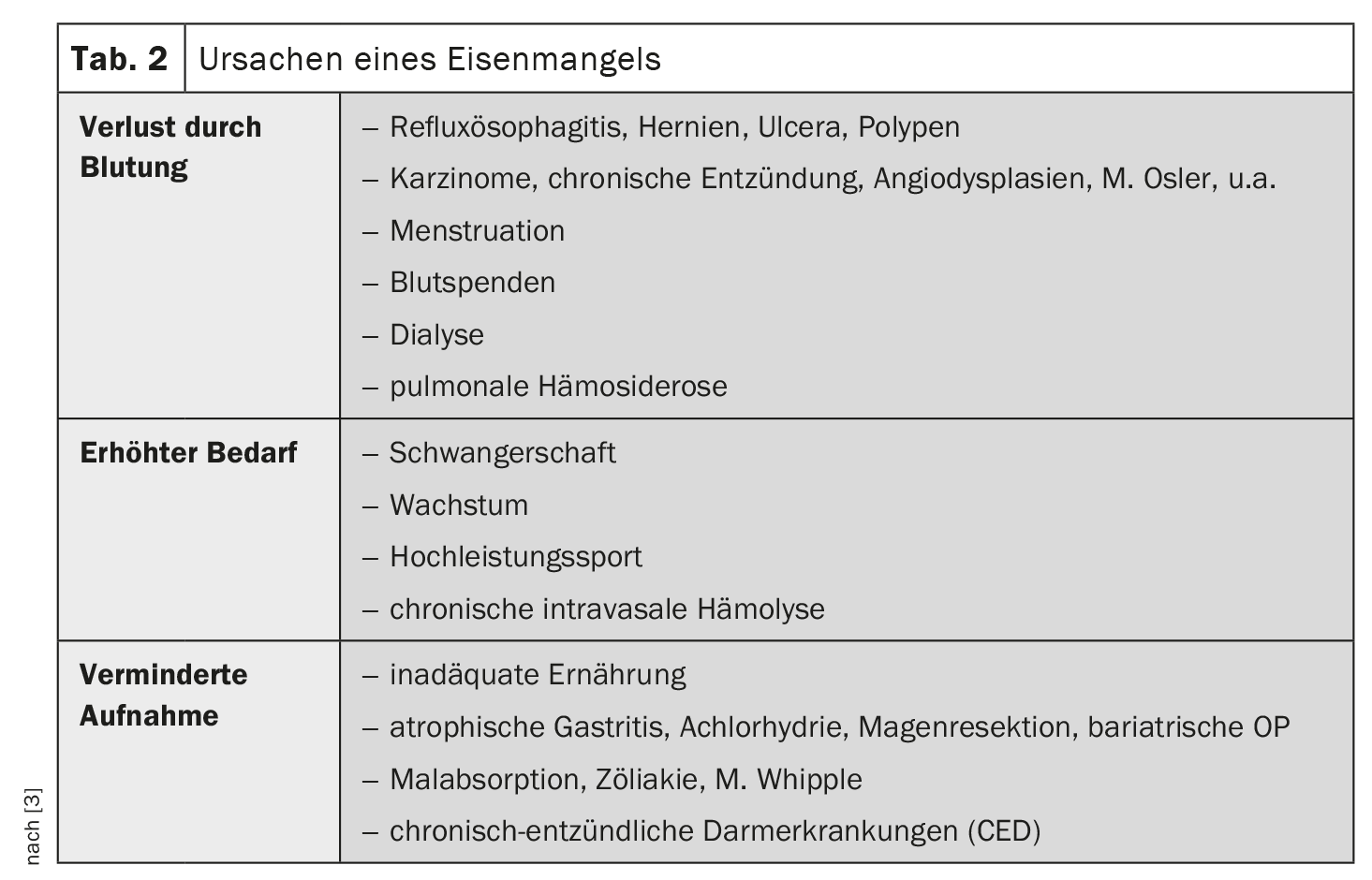

Nella stragrande maggioranza dei casi, la carenza di ferro è causata da un aumento delle perdite o del consumo; i disturbi dell’assorbimento sono rari (Tabella 2). Se viene rilevata una carenza di ferro, occorre innanzitutto escludere le malattie infiammatorie maligne e croniche del tratto gastrointestinale. Si raccomandano le seguenti fasi di chiarimento [3]:

- Anamnesi medica: dieta, emorragie, farmaci, donazioni di sangue, infezioni, mestruazioni, operazioni, movimenti intestinali, emorroidi.

- Esame fisico: ispezione della regione anale, palpazione dell’addome, esame digitale rettale.

- Esami di laboratorio: Esame delle feci per la ricerca di sangue occulto

- Esami funzionali: Gastroscopia, colonscopia, ecografia dell’addome,

- Diagnostica avanzata: RM-Sellink, endoscopia a capsula, enteroscopia, broncoscopia.

Il test del sangue occulto è un metodo consolidato per lo screening dell’emorragia gastrointestinale. Tuttavia, il test è negativo in circa la metà dei pazienti con carcinoma del colon. Pertanto, si raccomanda un chiarimento endoscopico mediante gastroscopia e colonscopia per chiarire l’emorragia gastrointestinale cronica, se non c’è un’altra causa chiara di carenza di ferro. Se viene rilevato del sangue nelle feci, si deve considerare una fonte di sanguinamento nell’intestino tenue, se lo stomaco e il colon sono normali, per cui le misure diagnostiche devono essere estese di conseguenza.

Indicazione per la sostituzione del ferro?

Qualsiasi carenza di ferro che abbia raggiunto lo stadio di eritropoiesi con deficit di ferro è un’indicazione per la somministrazione di ferro. Se possibile, il ferro deve essere sostituito per via orale. Tuttavia, solo il 5-10% della dose viene assorbito, il che deve essere preso in considerazione quando si calcola il fabbisogno. Sono disponibili numerosi preparati per l’integrazione orale di ferro; i preparati di ferro bivalente dovrebbero essere preferiti. Per ottimizzare l’assorbimento del ferro, si sta discutendo di sostituirlo ogni due giorni [4]. Si raccomanda di continuare la terapia orale di ferro per almeno tre mesi dopo la correzione dell’anemia, in modo che anche i depositi di ferro siano sufficientemente reintegrati. Se i preparati di ferro per via orale non sono tollerati, nei pazienti con un disturbo dell’assorbimento del ferro o se i farmaci per via orale sono insufficienti o non tollerati, si deve ricorrere alla sostituzione per via endovenosa. Le temute reazioni allergiche e anafilattiche alle preparazioni di ferro per via endovenosa sono almeno in parte dovute al loro contenuto di carboidrati, con il destrano ad alta molecola usato in precedenza che risulta particolarmente problematico. Le preparazioni di ferro senza destrano, da somministrare per via endovenosa, oggi disponibili, comprendono

- Complesso di ferro(III) gluconato

- Complesso di ferro(III) idrossido di saccarosio

- Carbossimaltosio ferrico

- Ferro(III) derisomaltoso

| Carenza di ferro nell’insufficienza cardiaca Nei pazienti con insufficienza cardiaca, la carenza di ferro è associata a una prognosi peggiore. Questo vale sia per l’anemia da carenza di ferro che per la carenza di ferro pre-anaemica, poiché in entrambi i gruppi di pazienti, l’integrazione di ferro con carbossimaltosio ha portato a un miglioramento della qualità di vita, delle prestazioni, della classe NYHA e a una riduzione del rischio di ospedalizzazione [9]. < < [10]Sulla base di questi studi, le linee guida ESC raccomandano la somministrazione di ferro carbossimaltosio ai pazienti con insufficienza cardiaca con una ferritina di 100 µg/l, o con una saturazione della transferrina del 20%, al fine di migliorare le prestazioni e la qualità di vita. |

Le formulazioni di ferro più recenti, come il carbossimaltosio di ferro e il derisomaltosio di ferro(III), stanno diventando sempre più importanti in Europa. Grazie alla loro elevata stabilità, consentono l’applicazione di dosi singole molto più grandi, in modo che la carenza di ferro possa essere corretta in una sola seduta. [5–8]Queste nuove formulazioni hanno anche un elevato profilo di sicurezza. Se somministrati per via endovenosa troppo rapidamente, tutti i preparati di ferro possono sovraccaricare la capacità di legame della transferrina e causare sintomi di vampate di calore a causa del ferro libero e non legato. Questo effetto collaterale può essere evitato con una somministrazione prolungata, per cui il ferro per via endovenosa deve essere somministrato preferibilmente come infusione breve. Per sicurezza, i pazienti devono essere monitorati durante l’infusione e deve essere previsto un periodo di follow-up di 30 minuti.

Congresso: Conferenza annuale DGIM

Letteratura:

- “Anemia – Cosa fare?”, PD Dr. Peter Staib, 130. Congresso della Società tedesca di medicina interna (DGIM), 13.04.2024.

- “Carenza di ferro”, Linea guida, www.medix.ch/wissen/guidelines/eisenmangel,(ultimo accesso 07/06/2024)

- Hastka J, Metzgeroth G, Gattermann N: Carenza di ferro e anemia da carenza di ferro, linea guida Onkopedia, luglio 2022. www.onkopedia.com,(ultimo accesso 07.06.2024)

- Nielsen OH, Coskun M, Weiss G: Terapia sostitutiva del ferro: abbiamo bisogno di nuove linee guida? Curr Opin Gastroenterol 2016; 32: 128-135.

- Auerbach M, et al: Confronto prospettico, multicentrico e randomizzato tra ferro isomaltoside 1000 e ferro saccarosio in pazienti con anemia da carenza di ferro; studio FERWON-IDA. Am J Hematol 2019; 94: 1007-1014.

- Blumenstein I, et al: Nuove formulazioni di ferro per via endovenosa: una revisione della loro chimica e dei principali aspetti di sicurezza – ipersensibilità, ipofosfatemia e sicurezza cardiovascolare. Expert Opin Drug Saf 2021: 20: 757-769.

- Bailie GR, Mason NA, Valaoras TG: Sicurezza e tollerabilità del carbossimaltosio ferrico per via endovenosa nei pazienti con anemia da carenza di ferro. Hemodial Int 2010; 14: 47-54.

- Fortuny J, et al: Uso di ferro per via endovenosa e rischio di anafilassi: uno studio osservazionale multinazionale sulla sicurezza post-autorizzazione in Europa. Pharmacoepidemiol Drug Saf 2021; 30: 1447-1457.

- Anker SD, et al: Carbossimaltosio ferrico nei pazienti con insufficienza cardiaca e carenza di ferro. Engl J Med 2009; 361: 2436-2448.

- McMurray JJ, et al: Linee guida ESC per la diagnosi e il trattamento dell’insufficienza cardiaca acuta e cronica 2012: Task Force for the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 della Società Europea di Cardiologia. Sviluppato in collaborazione con la Heart Failure Association (HFA) dell’ESC. Eur J Heart Fail 2012; 14: 803-869.

HAUSARZT PRAXIS 2024; 19(6): 42-43 (pubblicato il 26.6.24, prima della stampa)