La gestione del trattamento della sindrome di Parkinson idiopatica è migliorata notevolmente negli ultimi anni. Sebbene non sia ancora possibile un trattamento causale, la malattia può ora essere trattata in modo sintomatico. Nel frattempo, i diversi fattori come l’età, il sesso, i sintomi principali e le malattie concomitanti possono essere affrontati individualmente e l’effetto decrescente della levodopa può essere compensato.

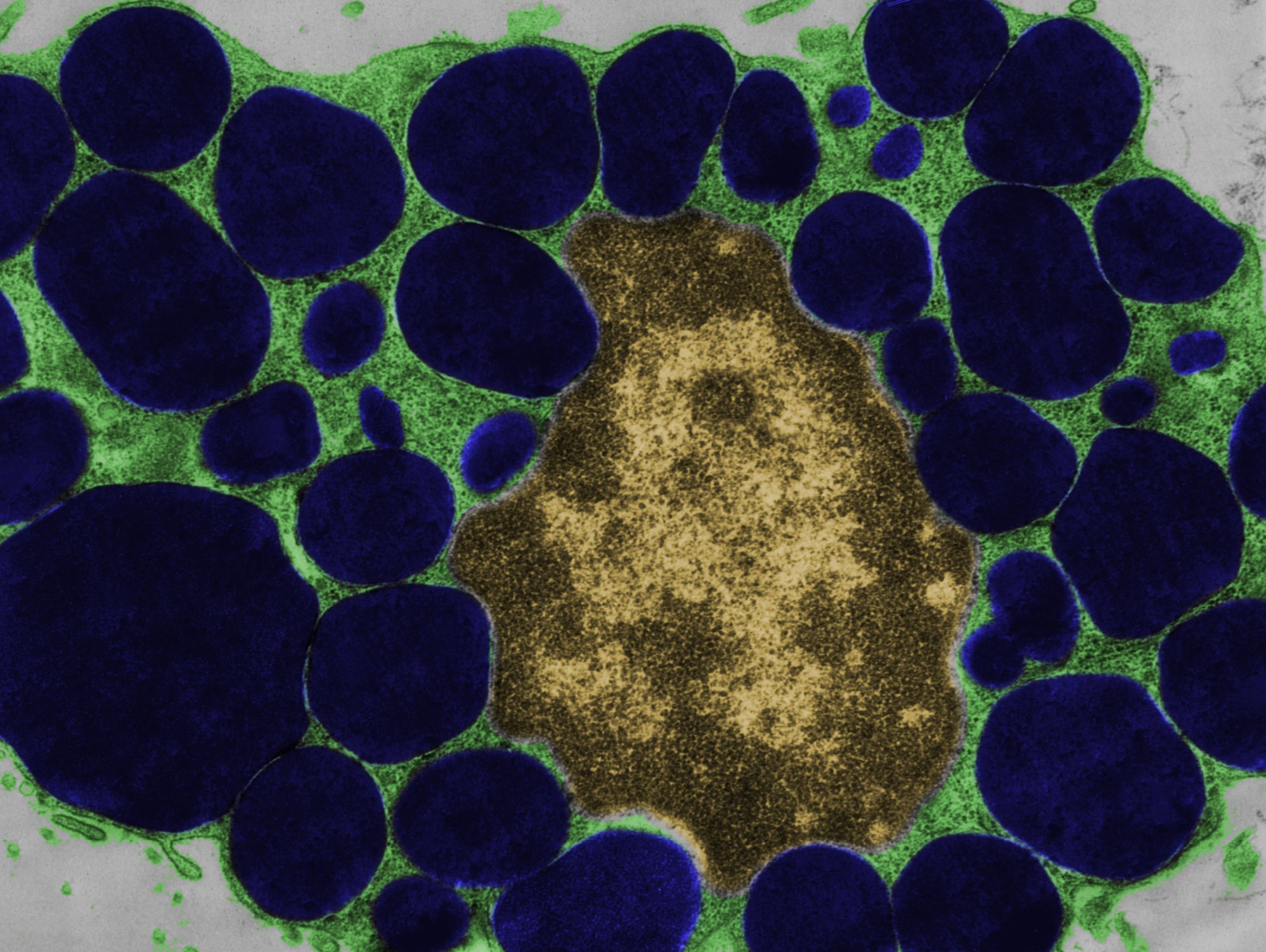

La sindrome di Parkinson idiopatica è una malattia neurodegenerativa caratterizzata da bradicinesia, rigidità, tremore e instabilità posturale. La prevalenza è di 100-200 per 100.000 abitanti. Patologicamente, la degenerazione dei neuroni dopaminergici nella substantia nigra svolge un ruolo significativo. Cosa innesca la neurodegenerazione è per lo più sconosciuto. Sembra che sia coinvolta un’alterata degradazione dell’α-sinucleina mal ripiegata nei lisosomi, ma anche una disfunzione dei mitocondri. La genetica può avere un ruolo, ma è l’unica causa in meno del 10% dei pazienti. Le mutazioni nel gene della glucocerebrosidasi aumentano il rischio, mentre le mutazioni nel gene della α-sinucleina, ad esempio PARK1, possono essere direttamente causa della malattia. I sintomi tipici sono preceduti da una lunga fase prodomica, durante la quale possono manifestarsi altri sintomi come l’odore o i disturbi del sonno. Solo quando almeno la metà dei neuroni è morta e il contenuto di dopamina nel corpo striato è ridotto di almeno due terzi, compaiono i sintomi tipici del Parkinson.

Agonisti della dopamina, farmaco di scelta

Ad oggi, non esiste un trattamento curativo per la malattia di Parkinson. Dal punto di vista terapeutico, l’obiettivo è quindi quello di migliorare la qualità della vita con un miglioramento dei sintomi motori, autonomici, cognitivi e psichiatrici e di evitare le complicazioni secondarie e gli effetti collaterali del trattamento dopaminergico. Questo perché la malattia è caratterizzata da sintomi motori cardinali dovuti a un deficit di dopamina, soprattutto nelle fasi iniziali, per cui la gestione del trattamento si basa principalmente sulla somministrazione di sostanze dopaminergiche. Per i pazienti più giovani, in particolare, la linea guida raccomanda l’uso di agonisti della dopamina o di un inibitore MAO-B come monoterapia. Tuttavia, i pazienti che necessitano di levodopa fin dall’inizio dovrebbero riceverla anche all’inizio della terapia. La levodopa è un precursore della dopamina che, a differenza di quest’ultima, può attraversare la barriera emato-encefalica. Nel sistema nervoso centrale, la levodopa viene convertita in dopamina mediante decarbossilazione enzimatica. Tuttavia, la degradazione avviene anche nella periferia, per cui solo una frazione della levodopa somministrata per via perorale raggiunge il SNC. Per questo motivo, viene sempre combinato con uno dei due inibitori della dopa decarbossilasi (DDI) attivi a livello periferico, carbidopa o benserazide, quando viene somministrato per via orale. Tuttavia, dopo circa cinque anni di trattamento, in genere ci si può aspettare delle fluttuazioni motorie. Per contrastare l’ipocinesia di fine dose, ad esempio, si possono usare gli inibitori della catecol-O-metiltransferasi (COMT) per inibire la degradazione della L-dopa in 3-O-metildopa.

I primi inibitori ad essere introdotti per la terapia aggiuntiva sono stati il tolcapone e l’entacapone. Opicapon è ora disponibile anche come preparato che deve essere assunto solo una volta al giorno. Tutti i preparati sono efficaci solo in combinazione con la levodopa e vengono somministrati in combinazione con la levodopa e una delle DDI. È importante adeguare la dose originale di leodopa all’inizio della terapia, per evitare reazioni eccessive dovute all’aumento della concentrazione di dopamina nel cervello. Gli effetti collaterali tipici, come vertigini, disturbi gastrointestinali, spasmi muscolari, ortostasi con calo della pressione sanguigna, allucinazioni, costipazione e discinesia, sono quindi solitamente dovuti anche all’aumento dell’effetto della dopamina.

Ulteriori letture:

- Kalia LV, Lang AE. La malattia di Parkinson. Lancet 2015; 386: 896-912.

- www.pharmazeutische-zeitung.de/frueh-erkennen-gezielt-behandeln-144592/seite/5/?cHash=f96e22ce03b9342412e7d4a118b15b8d (letzter Zugriff am 31.03.2024)

- www.akdae.de/fileadmin/user_upload/akdae/Arzneimitteltherapie/NA/Archiv/201703-Ongentys.pdf (ultimo accesso il 31/03/2024)

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2024; 22(2): 34