Le secteur de la santé est particulièrement gourmand en ressources ; pour s’en convaincre, il suffit de visiter une unité de soins intensifs moderne. Mais si l’on considère l’ensemble des cabinets médicaux, des hôpitaux, des traitements et des transports correspondants, on estime qu’environ 5% deséquivalents CO2 générés dans le monde sont imputables au secteur de la santé. Par conséquent, la pensée et l’action durables et la réduction de la consommation de ressources qui en découle devraient être des objectifs urgents pour le secteur de la santé afin de prendre ses responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique.

Les sources d’énergie fossiles telles que le lignite, la houille, le pétrole et le gaz naturel sont utilisées à grande échelle pour produire de l’énergie depuis la révolution industrielle et le sont encore aujourd’hui. Ce processus produit du dioxyde de carbone (CO2) qui, en tant que gaz à effet de serre, est l’un des principaux déclencheurs du changement climatique, considéré comme la plus grande menace actuelle (pour ce siècle) pour la santé humaine. La consommation excessive de ressources (matières premières, eau, terres) en général entraîne un déséquilibre des systèmes naturels. Pour illustrer ce point, le modèle des limites de charge planétaire est utilisé [1]. Malheureusement, certains pays et l’humanité dans son ensemble dépassent régulièrement les limites biophysiques calculées avant la fin d’une année civile, et ce moment est appelé le jour de surcharge de la Terre. Cette année, ce jour est tombé le 13 mai 2023 en Suisse et le 10 février 2023 au Qatar. Cela signifie que dès le premier semestre ou trimestre, toutes les ressources disponibles annuellement dans le pays ont été utilisées. Il est évident que cela ne peut pas fonctionner ainsi à long terme et n’est donc pas durable. Pour changer cette situation, il faut un effort collectif qui entraîne des changements dans la vie quotidienne. Il s’agit d’une tâche difficile pour la société et la politique, qui, comme on le sait, donne lieu à de nombreuses controverses.

Le secteur de la santé est particulièrement gourmand en ressources ; pour s’en convaincre, il suffit de visiter une unité de soins intensifs moderne (notez par exemple les procédures de substitution d’organes comme la dialyse). Mais si l’on considère l’ensemble des cabinets, cliniques/hôpitaux, traitements/applications et le volume de transport correspondant, on estime qu’environ 5% deséquivalents CO2 générés dans le monde sont imputables au secteur de la santé [2]. Bien que cela puisse sembler secondaire par rapport à certains secteurs industriels, on ne peut nier sa part de responsabilité dans le changement climatique, qui menace lui-même gravement la santé de la population. Par conséquent, la pensée et l’action durables et la réduction de la consommation de ressources qui en découle devraient être des objectifs urgents pour le secteur de la santé afin de prendre ses responsabilités dans la lutte contre le réchauffement climatique. Cet article présente quelques aspects pratiques de la durabilité dans les soins cliniques, mais les solutions peuvent varier considérablement d’un établissement à l’autre [3]. D’autres défis sociétaux, tels que les changements démographiques, doivent également faire partie de l’équation si le secteur de la santé et les établissements individuels veulent être viables. En fin de compte, les processus et les structures doivent parfois être entièrement repensés afin d’aboutir à des solutions créatives et innovantes qui rendent le secteur de la santé résilient face au changement climatique et à d’autres pressions.

Soins de santé durables

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a publié dès 2009 le concept “Healthy Hospitals, Healthy Planet, Healthy People !” et a défini 2020 cadres qui peuvent être appliqués aux établissements médicaux du monde entier en fonction des conditions spécifiques à chaque pays [4]. Cette publication doit servir de modèle aux décideurs du monde entier qui planifient la mise en œuvre de mesures durables (par exemple, les responsables de la politique de santé, les conseils d’administration des groupements d’hôpitaux, etc.) Les points de départ pour des interventions durables sont la technologie moderne, l’approvisionnement en eau et l’assainissement, l’approvisionnement en énergie, l’infrastructure, le personnel, l’hygiène et la gestion des déchets. Les systèmes de santé varient considérablement d’un pays à l’autre en fonction du niveau de développement et de la puissance économique. Dans la perspective locale, il est donc déterminant de s’orienter vers une comparaison avec l’Europe centrale. Weisz et al. [5] ont calculé les émissions totales du système de santé autrichien ainsi queles équivalents CO2 pour différents domaines de soins médicaux. Alors que dans le secteur ambulatoire, les biens de consommation et les médicaments représentaient la plus grande part deséquivalents CO2, dans le secteur hospitalier, 36% deséquivalents CO2 étaient dus à l’achat de biens et de services médicaux, 31% à la consommation directe d’énergie et 19% à la consommation de médicaments. On peut supposer que ces chiffres peuvent être grossièrement appliqués à la Suisse et à l’Allemagne. Les auteurs identifient à leur tour six domaines d’action pour atténuer potentiellement le changement climatique dans le système de santé :

- Réduction de la consommation d’énergie directe

- Utilisation de produits alternatifs plus durables

- Éviter les inefficacités du système de santé

- Adaptation des traitements médicaux

- Changements dans la planification nationale des soins de santé

- Transformer le système de santé pour promouvoir la santé humaine et planétaire

Cela montre clairement qu’il est nécessaire de structurer et de hiérarchiser les mesures. Nous souhaitons mettre en lumière quelques aspects choisis dans les lignes qui suivent. Nous vous renvoyons en outre à un excellent article sur les diverses interventions en faveur d’une plus grande durabilité, que les collaborateurs des hôpitaux peuvent également initier eux-mêmes [6].

Énergie et bâtiment

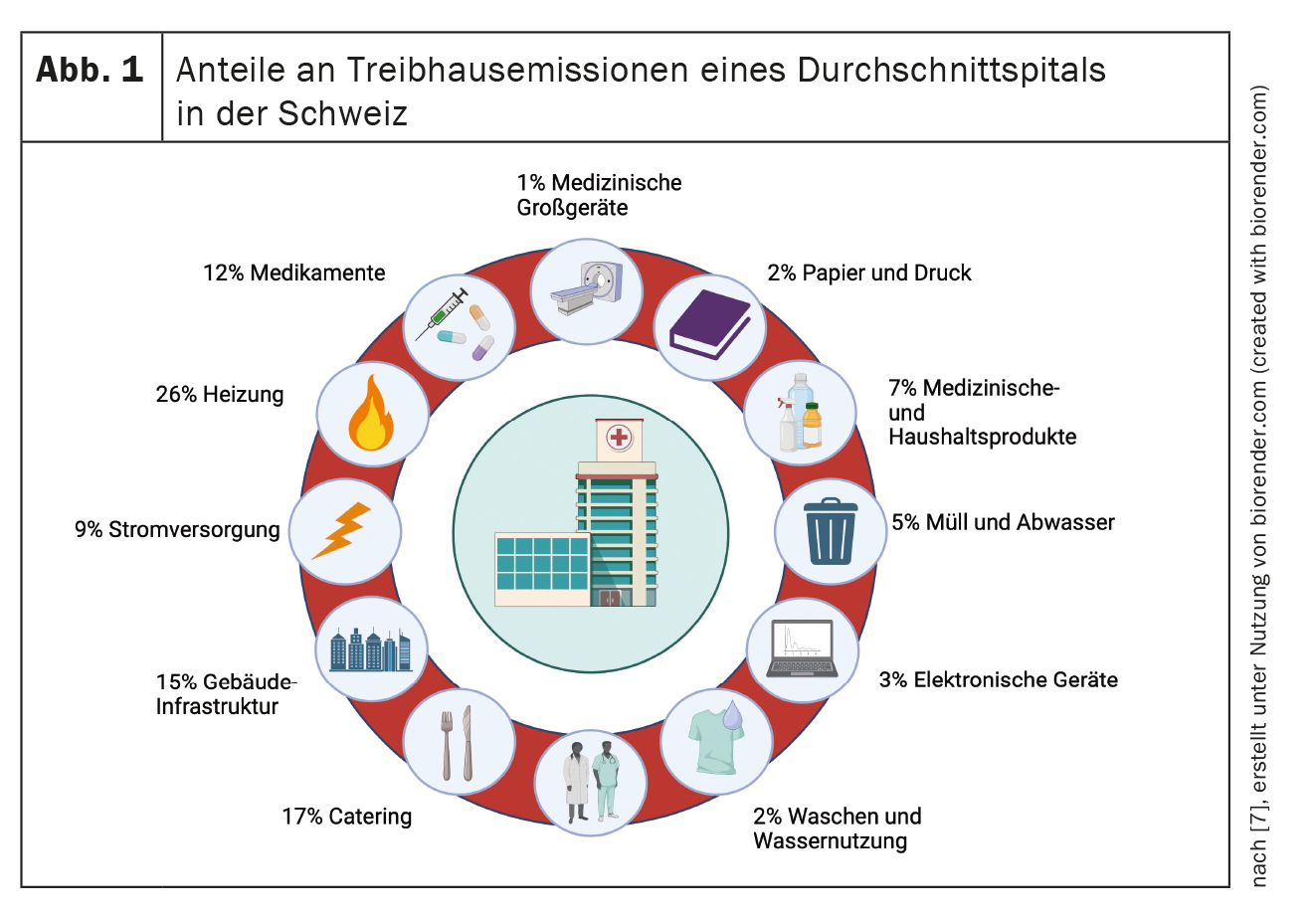

La consommation d’énergie, tant dans le secteur hospitalier que dans le secteur ambulatoire, contribue pour une part importante auxémissions de CO2. Une analyse de dix cabinets de médecine interne en Suisse a révélé que la consommation d’énergie (notamment le chauffage) et le transport des patients et du personnel contribuaient le plus à l’empreinte carbone totale [3]. Une autre étude suisse a évalué l’impact environnemental de 33 hôpitaux. Le chauffage était responsable de 26% des émissions de gaz à effet de serre, suivi de la restauration (17%) et de l’infrastructure des bâtiments (15%). Les produits pharmaceutiques arrivent en quatrième position, suivis par la consommation d’électricité et la production de consommables d’entreprise. En comparaison, les déchets/eaux usées, les appareils électroniques, la blanchisserie, les textiles et la fabrication de gros appareils médicaux sont alors moins importants (Fig. 1) [7].

Le même groupe de travail a également montré que la moitié des hôpitaux suisses pourraient réduire leurs émissions d’environ 50% sans réduire leurs prestations. Il y a une différence importante entre les énergies renouvelables et les énergies fossiles. Les hôpitaux qui fournissent de l’énergie par le biais du chauffage urbain, par exemple, obtiennent de bien meilleurs résultats en termes d’écobilan. Cette technique n’est certes pas disponible partout.

Les mesures de construction sont généralement nécessaires pour améliorer le bilan énergétique des bâtiments. Par exemple, les systèmes de chauffage et de refroidissement modernes, l’utilisation de matériaux isolants naturels à faible consommation d’énergie (pour les façades, les fenêtres, les toits) ou encore la végétalisation des toits et des façades y contribuent. La mise en œuvre de tels projets de construction est plus difficile dans les établissements médicaux existants en raison de la nécessité d’un fonctionnement continu. D’autre part, la consommation d’énergie peut être réduite assez facilement en utilisant des systèmes d’éclairage à faible consommation d’énergie (diodes électroluminescentes = LED), en contrôlant la climatisation de manière ciblée et en entretenant régulièrement les appareils électriques. Les nouveaux achats sont souvent rentabilisés après quelques années seulement grâce à la réduction de la consommation d’énergie.

Un autre aspect de l’utilisation durable des ressources est l’utilisation responsable de l’eau. Les cliniques et les dermatologues qui ont leur propre cabinet peuvent réduire leur consommation d’eau en utilisant des robinets à faible consommation d’eau, en récupérant l’eau de pluie pour l’arrosage des plantes et en formant le personnel à l’économie d’eau. Là encore, des économies peuvent être réalisées [3].

Numérisation

Les mesures d’hygiène prises pour lutter contre la pandémie de Covid-19 ont entraîné une utilisation accrue des applications numériques et de la télédermatologie. Bien que la télémédecine ne soit pas nouvelle, elle n’est souvent pas encore suffisamment établie dans les soins médicaux quotidiens. Or, la dermatologie, en raison de son orientation visuelle, offre précisément de bonnes conditions pour exploiter et développer les possibilités offertes par les structures numériques intersectorielles.

La télédermatologie peut être potentiellement bénéfique pour le climat, car elle permet d’économiser des trajets pour les patients. Globalement, la réalisation de consultations en ligne ou la possibilité de soins à distance (store-and-forward) permettraient de réduire les déplacements inutiles et lesémissions de CO2 qui y sont liées. De plus, la télémédecine permet une utilisation plus efficace des ressources, car il y a potentiellement moins d’examens physiques et de temps d’attente (moins de besoin de locaux). La numérisation des processus du cabinet peut également réduire l’utilisation du papier en introduisant la prise de rendez-vous numérique, la transmission des résultats et les dossiers électroniques des patients. De simples changements, comme l’impression recto-verso, peuvent signifier une réduction immédiate de la consommation de papier. Il faut toutefois garder à l’esprit que la consommation d’électricité et l’achat des terminaux nécessaires doivent être pris en compte dans le bilan écologique et que la numérisation n’entraîne pas automatiquement une plus grande durabilité. Toutefois, dans l’ensemble, on peut supposer que les dermatologues qui intègrent la télémédecine dans leur pratique peuvent non seulement en tirer des avantages écologiques, mais aussi améliorer l’efficacité et la flexibilité de l’établissement. Cela peut contribuer à la satisfaction des patients, les jeunes patients en particulier attendent des offres numériques.

La dermatohistologie est une partie essentielle de la dermatologie dans les pays germanophones. Ici aussi, la numérisation joue un rôle important. Le microscope classique est parfois déjà complété par un “whole slide scanner” et un écran d’ordinateur. Cela offre la possibilité d’un “home-office” pour les examinateurs, ce qui permet d’économiser des trajets et d’accélérer les co-évaluations par des experts. L’intelligence artificielle (IA) et l’apprentissage profond (deep learning) seront utilisés de manière complémentaire dans le sens d’une reconnaissance des formes dans les maladies tumorales ou également dans les maladies inflammatoires. Les premières études montrent que l’IA détecte et distingue déjà de manière fiable, par exemple, les kératoses séborrhéiques, les nevus dermiques, les carcinomes basocellulaires nodulaires ou encore les mélanomes malins. Forchhammer et al. [8] estiment que l’IA deviendra une sorte de “passager numérique” qui ne remplacera pas les dermatohistologues, mais agira comme une aide à la décision indépendante. Il convient de mentionner ici l’énorme consommation d’énergie des applications d’IA à l’heure actuelle, due aux étapes de calcul nécessaires. C’est pourquoi l’alimentation électrique à partir de sources renouvelables devrait être prise en compte lors de la mise en œuvre des innovations correspondantes et dans les laboratoires à forte consommation d’énergie en général.

Consommables et produits externes

Les dermatologues peuvent contrôler délibérément la consommation de médicaments et de consommables. Cela peut être réalisé en contrôlant étroitement les stocks, en évitant les surcommandes et en utilisant des matériaux réutilisables ou recyclables. Éviter le gaspillage et la surconsommation de matériaux présente non seulement des avantages environnementaux, mais permet également de réaliser des économies sur les coûts des matériaux.

Les produits externes tels que les pommades, les crèmes et les lotions sont largement utilisés en dermatologie et jouent un rôle important dans le traitement de base, par exemple pour “regraisser”, et la photoprotection est toujours un sujet d’actualité. Les cosméceutiques sont également de plus en plus populaires. Les bases des topiques sont généralement basées sur des matières premières non renouvelables ou fossiles telles que les huiles minérales. Cependant, les formules ne peuvent pas être modifiées facilement, car des problèmes galéniques peuvent survenir. Les huiles et les cires végétales sont une alternative aux huiles minérales et aux silicones. Ces derniers doivent toutefois être protégés du rancissement par des antioxydants tels que le tocophérol ou les polyphénols. Par conséquent, ils ne sont généralement utilisés qu’à de faibles concentrations. Les huiles végétales contenant des graisses saturées sont moins sensibles à l’oxydation. Elles sont appelées huiles neutres et sont composées d’acides gras à chaîne moyenne avec l’acide caprylique et l’acide caprique. Ils sont très solubles dans l’eau et biodégradables. Par exemple, le squalane, une huile visqueuse saturée qui est un composant naturel de la couche cornée de notre peau, peut être obtenu comme matière première à partir de lipides végétaux (par exemple, de l’huile d’olive) [9]. Les patients et les clients des cosmétiques se montrent de plus en plus conscients des questions écologiques qui sont posées aux dermatologues.

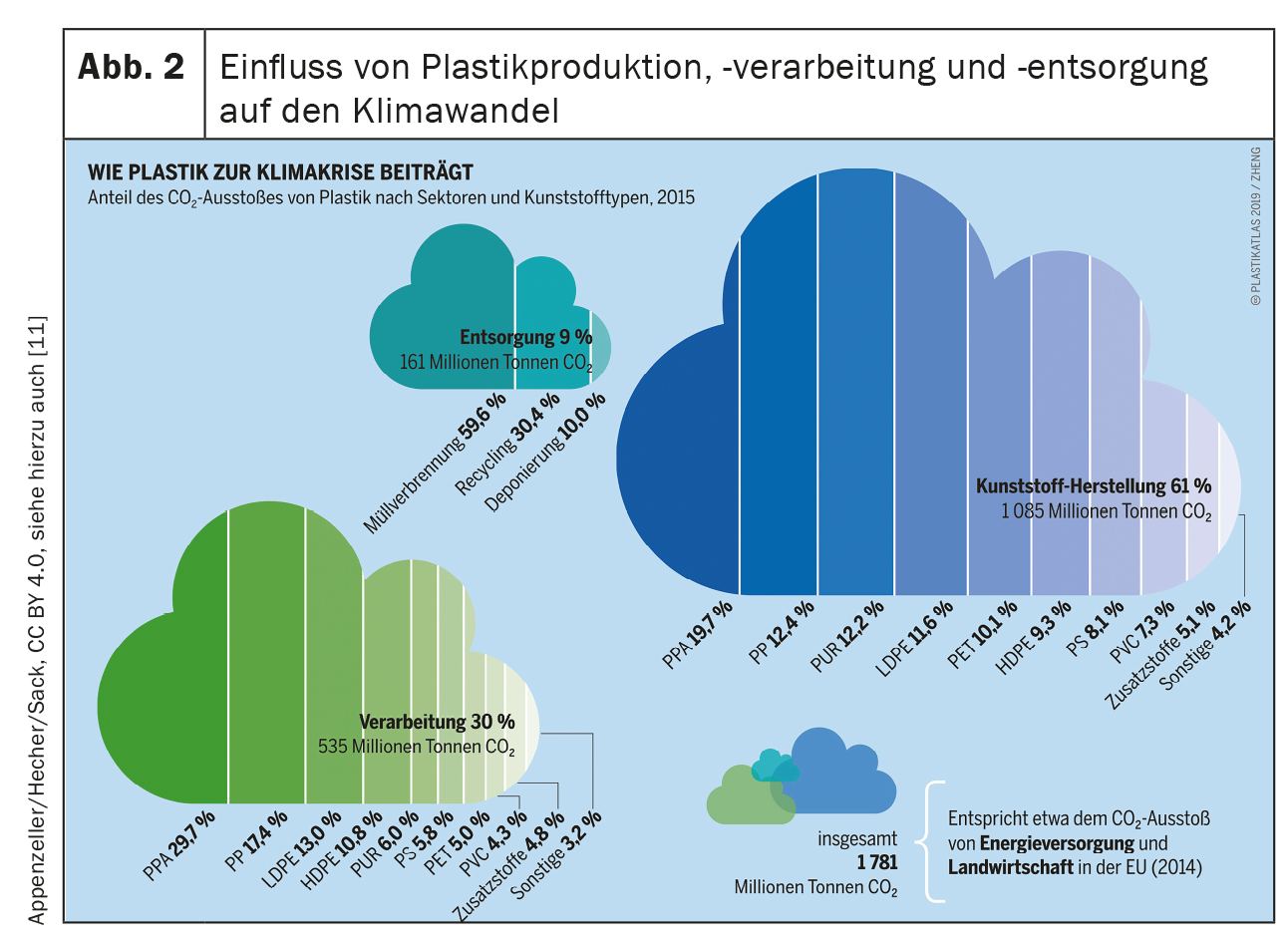

Les produits de protection solaire modernes combinent des ingrédients à action physique et chimique. Les filtres chimiques agissent principalement en absorbant le rayonnement UV. Les filtres les plus couramment utilisés sont l’octocrylène et la benzophénone (qui absorbent principalement les UVB) et l’avobenzone et la benzophénone 8 (qui absorbent principalement les UVA). Il a été démontré que certains composés aromatiques, tels que l’oxybenzone, s’accumulent dans les organismes marins et peuvent provoquer des modifications génétiques [10], l’utilisation généralisée recommandée de produits anti-UV peut donc bien poser des problèmes écologiques. Cela a conduit certains États insulaires à interdire certains filtres UV. La communauté dermatologique devrait se faire un devoir de participer au développement de produits externes respectueux de l’environnement, y compris les produits de soins de la peau. et d’informer le public en conséquence. Outre les ingrédients, une thérapie externe durable implique également de privilégier des emballages appropriés pour les crèmes et les lotions. L’utilisation d’emballages biodégradables réduit la contribution de la pratique dermatologique à la production de déchets et favorise l’économie circulaire. Les matériaux d’emballage classiques comprennent les plastiques, le verre et l’aluminium. En ce qui concerne leur impact sur l’environnement, les emballages en plastique, tels que le polyéthylène téréphtalate (PET) et l’aluminium, se sont effectivement révélés plus durables que le verre à l’heure actuelle, en raison de la forte consommation d’énergie nécessaire à la production de verre et du faible taux de recyclage. Le PET est le plastique le plus couramment utilisé pour l’emballage des topiques. Il est léger, incassable, très résistant et relativement facile à recycler et à réintégrer dans le cycle des matériaux. En outre, le poids réduit entraîne une diminution de l’énergie nécessaire au transport et, par conséquent, un meilleur bilan écologique [9]. Cependant, la dégradation de certains plastiques dans l’environnement (par exemple le PET) produit des gaz à effet de serre tels que le méthane. En outre, il existe un lien direct entre la production de plastique et le changement climatique en raison de sa fabrication principalement basée sur le pétrole (Figure 2).

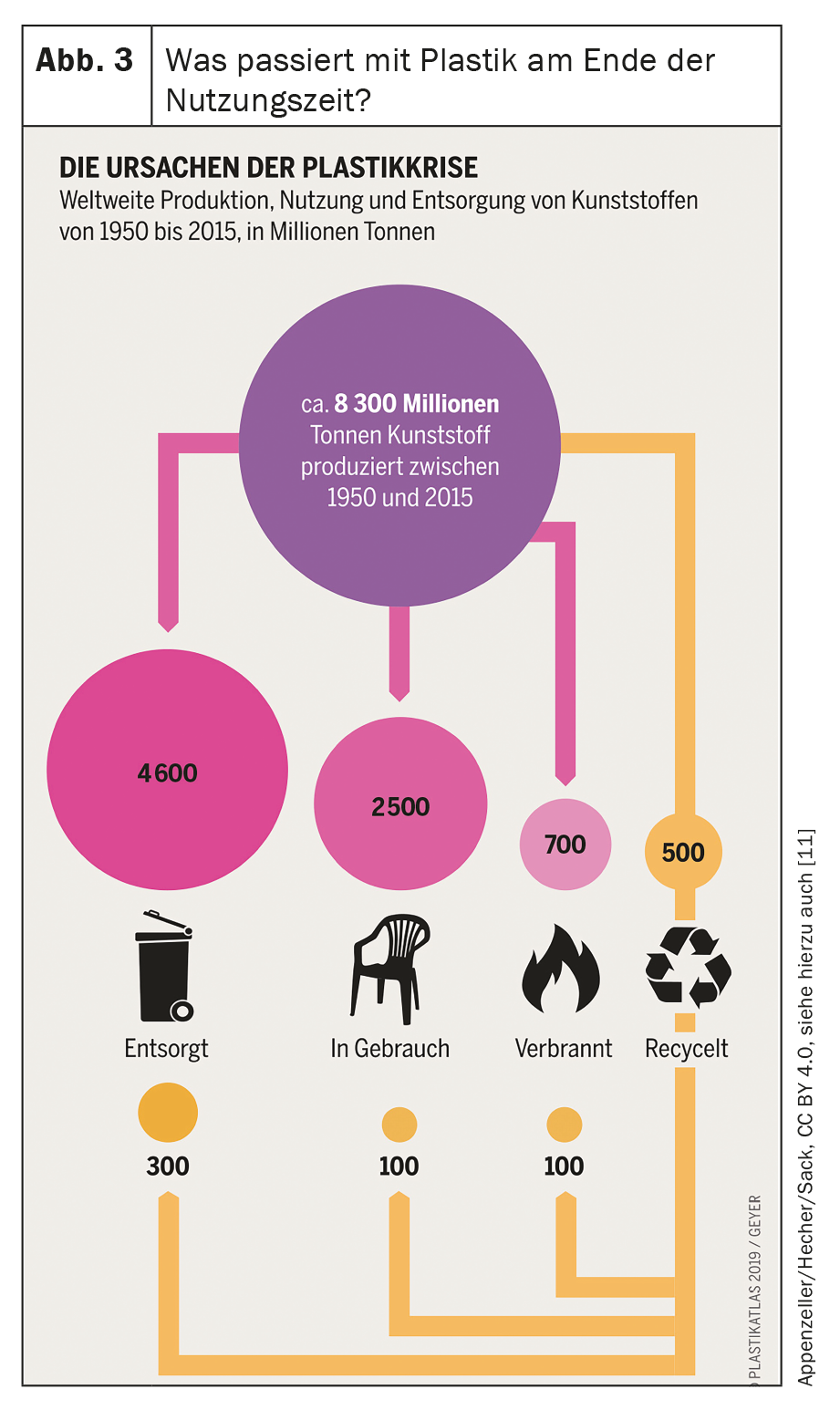

En outre, le bilan écologique de l’utilisation des plastiques n’est acceptable qu’en cas de recyclage adéquat. Au cours des dernières décennies, seule une fraction du plastique produit a été recyclée de manière adéquate. Il est urgent d’inverser la tendance à l’échelle mondiale afin de mettre un terme à la pollution croissante de l’environnement par le plastique (Fig. 3).

A ce stade, il convient d’exiger une participation de la communauté dermatologique à la réduction de la production de déchets plastiques.

Dermatochirurgie

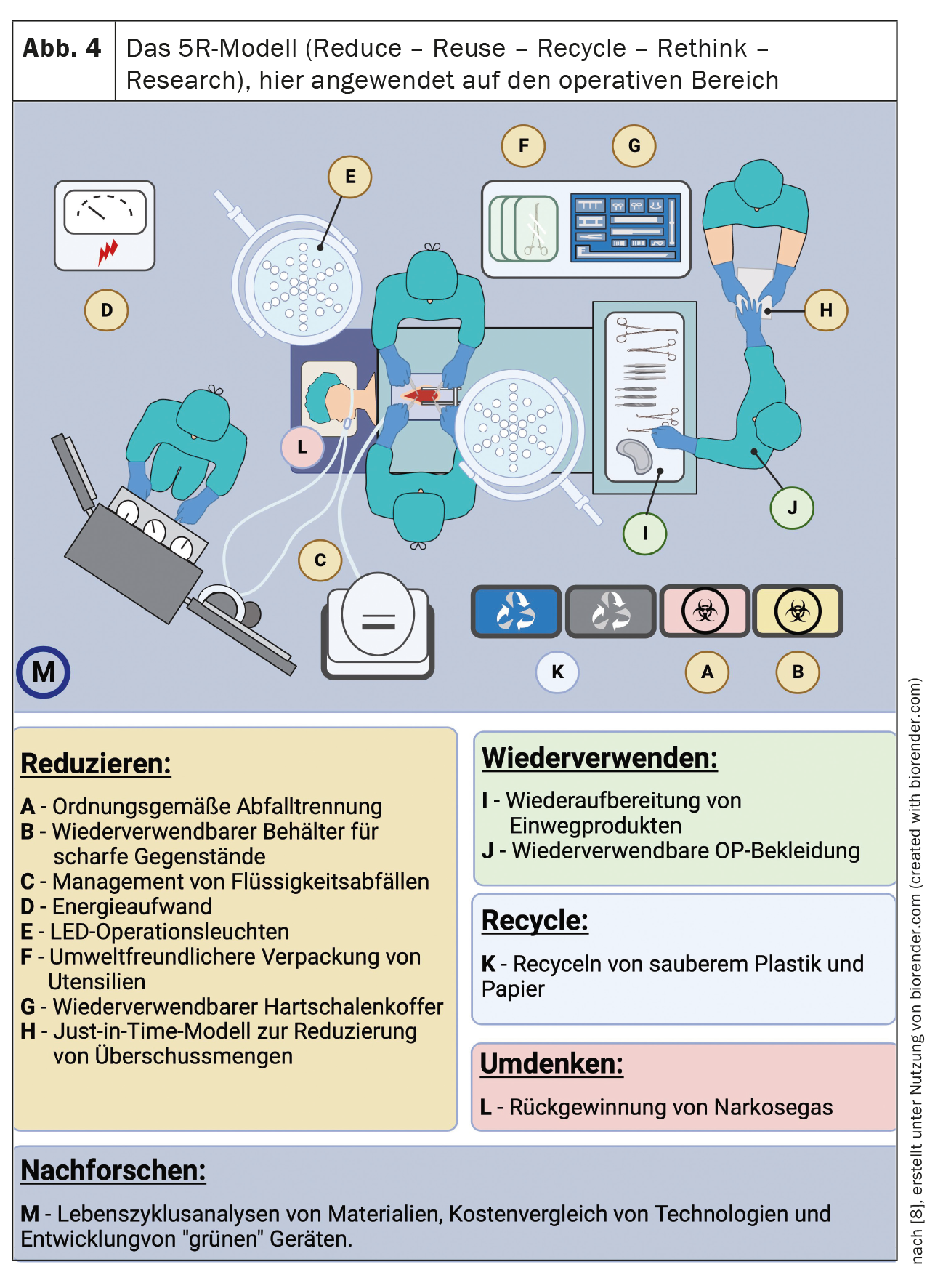

Compte tenu de l’incidence croissante des tumeurs cutanées dans une population vieillissante, la chirurgie dermatologique est appelée à prendre une importance croissante en dermatologie. Comme dans les unités de soins intensifs, la consommation de matériel est énorme dans les blocs opératoires en raison des exigences élevées en matière d’hygiène. Ces dernières années, la tendance est à l’utilisation de matériel à usage unique sans traitement ultérieur en vue d’une réutilisation. Ce domaine est considéré depuis des années comme un lieu d’intervention idéal pour un travail plus durable. En 2023, des médecins allemands ont publié une revue narrative sur ce sujet et ont résumé les différentes possibilités de travail durable dans les blocs opératoires sous les 5R “Reduce – Reuse – Recycle – Rethink – Research” (Fig. 4).

Les approches incluent l’utilisation de plateaux appropriés et une documentation systématique des couverts non utilisés afin d’alléger le traitement. L’utilisation de matériel stérile doit être fonction des recommandations actuelles en matière d’hygiène et de la taille de l’intervention ; dans certaines circonstances, il est par exemple possible de renoncer aux charlottes ou aux blouses stériles. Le cas échéant, l’utilisation de blouses réutilisables est possible [12]. La conversion systématique des grands départements opérationnels offre un énorme potentiel d’économies. Ainsi, dans un hôpital américain pratiquant plus de 17 000 opérations hospitalières annuelles, une réduction de plus de 1000 kg de déchets médicaux par an a été obtenue. En outre, la consommation d’électricité a été réduite, ce qui a permis de réaliser des économies cumulées de plus de 100 000 dollars US [3].

De la théorie à la pratique

Malgré les connaissances sur les causes et les moteurs du changement climatique, la mise en œuvre concrète de mesures durables dans de nombreux domaines de la société est difficile et n’a pas encore été suffisamment mise en œuvre. Dans le domaine médical en particulier, il est difficile de mettre en œuvre des mesures durables, par exemple en raison des exigences élevées en matière d’hygiène et de la pression économique [13]. En fin de compte, il est faux de croire que les mesures durables sont coûteuses, car les coûts d’acquisition peuvent être rapidement amortis compte tenu des coûts élevés de l’énergie. En outre, le fait d’éviter le gaspillage des ressources et d’utiliser les services et les applications médicales de manière réfléchie permet de réduire directement les coûts et donc d’être rentable. Pour passer de la partie théorique à la partie pratique de la mise en œuvre, il est recommandé, selon Mezger et al. l’élaboration d’un plan d’action qui pourra ensuite être mis en œuvre [12]. Pour ce faire, vous pouvez suivre les étapes suivantes :

- Évaluation du statu quo d’une pratique

- Fixer des objectifs de durabilité (réalisables)

- Passage à l’électricité verte (durable) et au gaz vert

- Passage à la documentation numérique, aux consommables durables, à une informatique économe en énergie et à une banque durable

- Mise en œuvre de mesures de durabilité en salle d’opération

- Éviter les déplacements domicile-travail en véhicules privés (transport individuel motorisé)

- Modifications architecturales

- Communiquer (honnêtement) sur ses propres efforts de durabilité

Le développement durable et la lutte contre le changement climatique étant des sujets qui tiennent à cœur à de nombreux médecins, et en particulier aux jeunes médecins, il existe de nombreuses ressources en ligne auxquelles il est possible de se référer. Nous vous renvoyons ici au groupe de travail sur la durabilité en dermatologie de la société allemande de dermatologie, qui met à disposition de nombreux documents (notamment des brochures destinées aux patients et des modèles de gestion de la qualité) sur le site www.agderma.de. Un module de formation continue pour les professionnels de la santé sur la gestion durable des cabinets médicaux est en cours d’élaboration et sera bientôt disponible. Au-delà de la dermatologie, l’Alliance allemande pour le changement climatique et la santé(www.klimawandel-gesundheit.de) est une autre source d’informations sur le sujet.

Messages Take-Home

- Le secteur de la santé est un grand consommateur de ressources et contribue de manière significative au changement climatique.

- Les points de départ pour une plus grande durabilité dans le système de santé sont, entre autres, la réduction de la consommation d’énergie et d’eau, l’utilisation de biens de consommation durables, la prévention de l’inefficacité et de la surprescription.

- Les applications numériques et la télédermatologie pourraient être utilisées dans le cadre d’un système de santé intelligent.

L’intégration dans la pratique clinique quotidienne peut conduire à des économies de ressources. - Les traitements externes devraient être optimisés par les dermatologues en ce qui concerne l’impact environnemental des ingrédients et des emballages.

- Le concept des 5R (Reduce – Reuse – Recycle – Rethink – Research) résume les approches de la durabilité qui peuvent être appliquées à des domaines tels que le PO.

Littérature :

- Rockström J, et al. : Frontières planétaires : Explorer l’espace d’exploitation sûr pour l’humanité. Ecol Soc 2009 : 14(2) : 32.

- Lenzen M, et al : The environmental footprint of health care : a global assessment. Lancet Planet Health 2020 ; 4(7) : e271-e279.

- Niebel D, et al : Sustainability of dermatological offices and clinics : challenges and potential solutions. J Dtsch Dermatol Ges 2023 ; 21(1) : 44-58.

- Organisation mondiale de la santé : lignes directrices de l’OMS pour des établissements de soins de santé résilients face au climat et durables sur le plan environnemental. Genève 2020. Disponible à partir de : www.who.int/publications/i/item/9789240012226.

- Weisz U, et al : Carbon emission trends and sustainability options in Austrian health care. J Res Con Rec 2020 ; 160 : 104862.

- Löffler C : Protection du climat à l’hôpital : ce que l’on peut faire soi-même 2022. Disponible à partir de : www.aerzteblatt.de/archiv/224478/Klimaschutz-im-Krankenhaus-Was-man-selbst-tun-kann.

- Keller RL, et al : Des bandages aux bâtiments : identifier les points chauds environnementaux des hôpitaux. J Clean Prod 2021 ; 319 : 128479.

- Forchhammer S, Hartmann T : Dermatopathologie numérique. Le dermatologue allemand 2021 ; 69(10) : 810-813.

- Schempp CM, et al. : Aspects de la durabilité dans la thérapie topique. Dermatologie (Heidelb) 2023 ; 74(1) : 21-26.

- Schneider SL, Lim HW. : Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients. J Am Acad Dermatol 2019 ; 80(1) : 266-271.

- Fuhr L, et al. : Atlas du plastique : données et faits sur un monde de plastique. 2e éd. Berlin : Fondation Heinrich Böll 2019.

- Mezger NCS, et al : Durabilité dans l’établissement chirurgical – une revue narrative. Chirurgie (Heidelb) 2023 ; 94(3) : 199-209.

- Mezger NCS, et al. : La protection du climat dans la pratique – Statu quo, préparation et défis dans les soins ambulatoires. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes 2021 ; 166 : 44-54.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2023 ; 33(4) : 12-16