Ad oggi, non tutti i dettagli della fisiopatologia della sclerosi multipla sono stati completamente chiariti. Ma è stata fatta una scoperta importante: quanto prima si interviene nella malattia, tanto meglio è. Uno dei punti focali della ricerca è quindi la comprensione dei meccanismi della neurodegenerazione e quindi, nel corso di questa, lo sviluppo di strategie neuroprotettive.

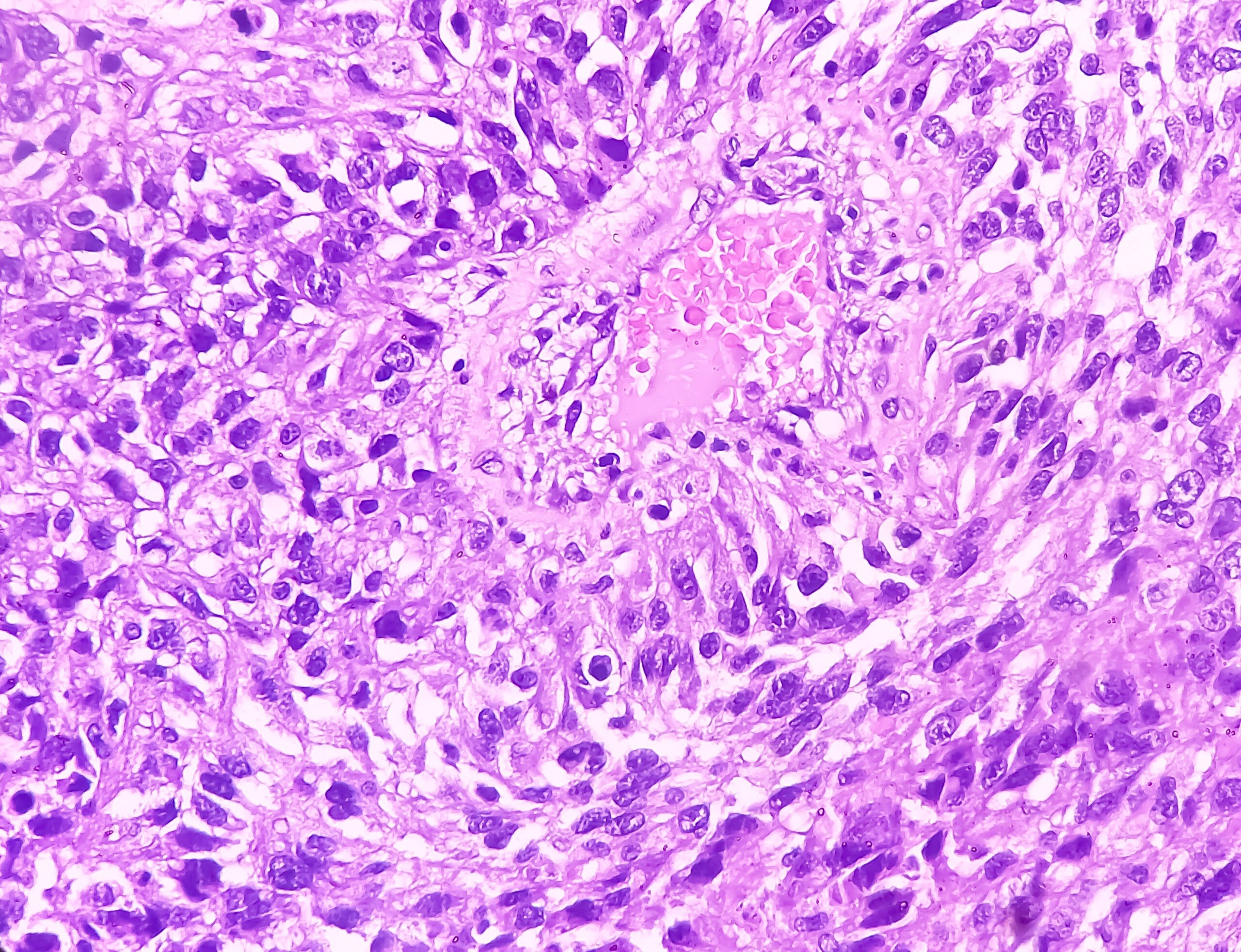

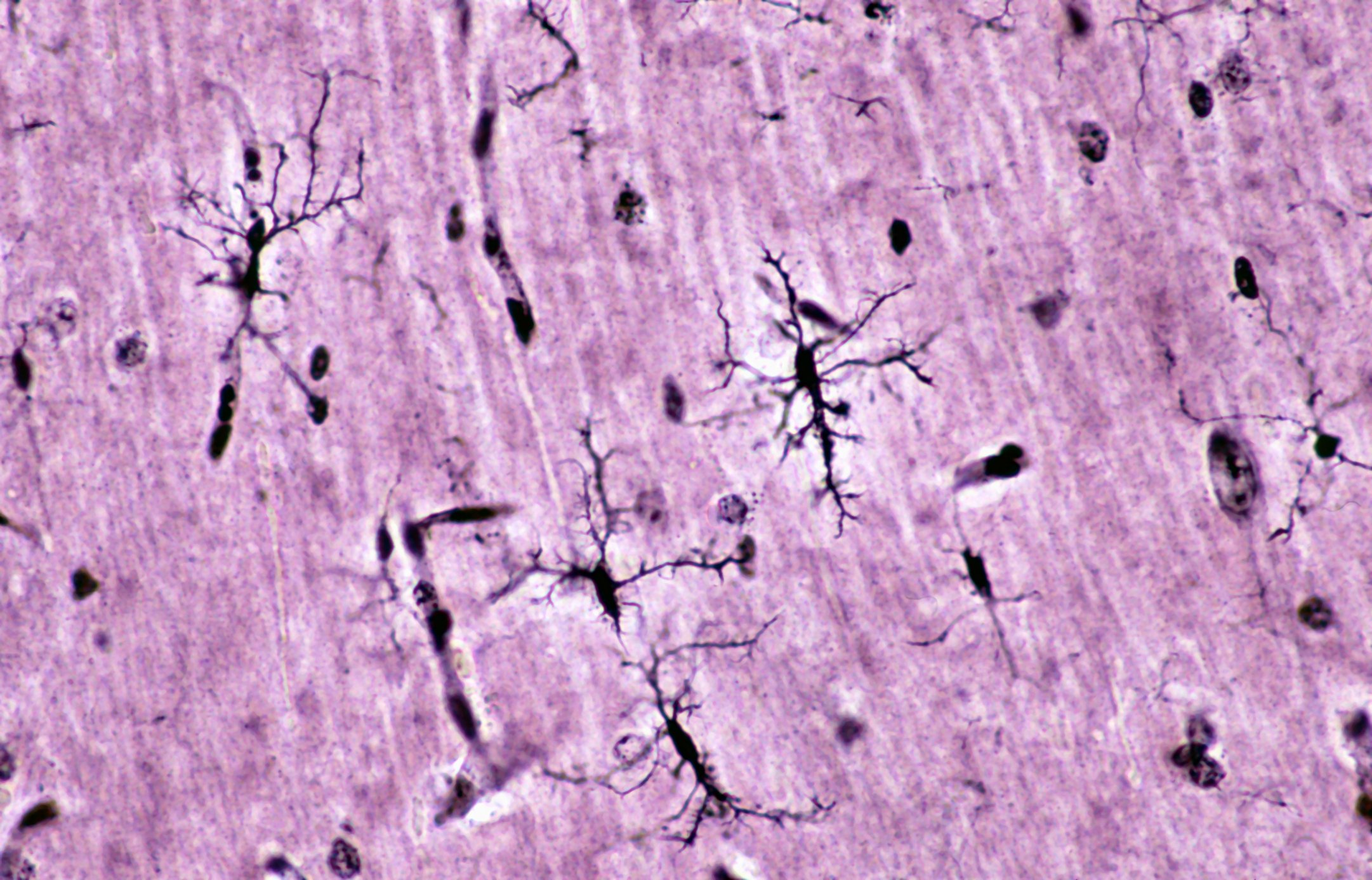

La sclerosi multipla (SM) è una malattia autoimmune che inizia nella periferia, ad esempio nei linfonodi. In questo caso, si verifica una cattiva regolazione di diverse cellule immunitarie. Questa disregolazione porta all’infiltrazione delle cellule T attivate nel sistema nervoso centrale e, infine, all’insorgenza della SM [1]. Di conseguenza, alcune cellule immunitarie si insediano e i mediatori infiammatori vengono continuamente rilasciati, provocando danni alle cellule nervose. Più avanti nel corso della malattia, il numero di cellule infiammatorie nel SNC diminuisce a favore di una risposta infiammatoria “organizzata”. Questo provoca ulteriormente la scomparsa delle cellule nervose e la demielinizzazione. Durante la malattia, il cervello mostra un’atrofia corticale, un’atrofia della materia bianca, della materia grigia e del cervelletto.

Si presume che l’infiammazione cronica del sistema nervoso centrale sia presente all’inizio della SM. Questo rilascia diverse specie reattive, come azoto o ossigeno, glutammato o citochine. Oltre allo stress ossidativo, questo porta a danni ai mitocondri e alla demielinizzazione. Il risultato è un deficit energetico e una ridistribuzione dei canali ionici. C’è uno squilibrio ionico e un eccesso di calcio e sodio. L’attivazione degli enzimi degradativi e il rigonfiamento delle cellule contribuiscono poi, in ultima analisi, al danno neuroassonale [2]. In sintesi, si può dire che l’attività microgliale continua e l’infiammazione meningea sono associate al danno neuronale della materia bianca e grigia. C’è uno squilibrio tra il carico di stress e la capacità tampone dei neuroni. La compensazione attraverso strategie terapeutiche antinfiammatorie e quindi la riduzione del carico di stress è una possibilità che attualmente viene perseguita intensamente. Ma il rafforzamento delle vie di protezione non deve essere trascurato. Ora è stato dimostrato che la modulazione della risposta immunitaria nelle fasi iniziali della SM è benefica. Di conseguenza, esiste un’elevata necessità clinica di strategie neuroprotettive volte a rafforzare la resilienza neuronale alle sfide infiammatorie.

Sulle tracce della neurodegenerazione

Utilizzando il sequenziamento di singole cellule, è stato osservato che la maggior parte dei geni differenzialmente espressi nei pazienti con SM si trova nei neuroni eccitatori [3]. Questo, a sua volta, innesca, tra le altre cose, la secrezione di neurotrasmettitori, il metabolismo energetico, la permeabilità mitocondriale e una reazione contro le proteine dispiegate. L’eccitotossicità da glutammato offre ora un punto di partenza per un possibile riequilibrio. Questo perché i geni del recettore del glutammato sono associati a decorsi più gravi della SM [4]. In particolare, il GRM8 ha dimostrato di essere un potente modulatore dell’eccitotossicità del glutammato e quindi potenzialmente neuroprotettivo. Questo perché l’attività di GRM8 limita l’accumulo tossico di calcio citosolico e nucleare. Di conseguenza, l’attivazione di GRM8 potrebbe essere un approccio terapeutico efficace per aumentare la resistenza neuronale e contrastare la neurodegenerazione infiammatoria nella SM.

Letteratura:

- Dendrou CA, Fugger L, Friese MA: Nat Rev Immunol 2015; 15: 545-558.

- Friese MA, et al: Nat Rev Neurol. 2014; 10: 225-238.

- Schirmer L, et al: Nature 2019; 573: 75-82.

- Woo MS, et al: J Exp Med. 2021; 218(5): e20201290.

InFo NEUROLOGIA & PSICHIATRIA 2022; 20(1): 32