En junio se celebró en Vancouver el XXIII Congreso Mundial de Dermatología. Además de los grandes estudios destacados, también convencieron varios estudios más pequeños con sus interesantes enfoques y preguntas de investigación. Presentamos algunos de estos resultados del área temática “cuero cabelludo y cabello”.

En un estudio retrospectivo, un grupo de investigación australiano investigó cómo se presentan clínica e histológicamente los melanomas en el cuero cabelludo. Se basaron en los datos de una clínica de Melbourne durante los últimos 20 años. Por un lado, querían definir mejor el subgrupo para que la detección y el tratamiento pudieran realizarse más rápidamente en el futuro y, por otro, compararon las características recogidas con las de otros melanomas de la región de la cabeza y el cuello. Según la bibliografía actual, éstas tienen un pronóstico global peor que las del resto del cuerpo. Los melanomas del cuero cabelludo se consideran especialmente agresivos y característicos, pero pocos estudios han investigado este subgrupo como entidad independiente.

Tras recopilar los datos clínicos e histopatológicos de 1469 melanomas cutáneos primarios de cabeza y cuello, los investigadores subdividieron los casos según la localización de los hallazgos: cara, cuello, oreja y cuero cabelludo. Este último grupo incluía 304 melanomas. En comparación con los demás melanomas de cabeza y cuello, éstos eran carcinomas in situ con una frecuencia significativamente menor (20,8 frente a 41,4%). Además, los melanomas invasivos del cuero cabelludo diferían significativamente en cuanto al subtipo tumoral: había más subtipos desmoplásicos (12,9 frente a 4,3%) y nodulares (26,6 frente a 16,1%), pero menos lentigo-maligna (34,4 frente a 42,2%) y melanomas de extensión superficial (24,5 frente a 34,6%). El grosor medio de Breslow fue mayor en el cuero cabelludo que en el resto (3,6 frente a 2,1 mm, p<0,01).

Se encontraron diferencias significativas no sólo en el aspecto de los propios melanomas, sino también en sus portadores: los pacientes con melanomas del cuero cabelludo eran mayores (67 frente a 61,1 años) y con mayor frecuencia hombres (79,6 frente a 54%).

En vista de las numerosas características únicas, los autores concluyen que merece la pena caracterizar los melanomas del cuero cabelludo como un subgrupo aparte.

Alopecia que acompaña a la terapia

Una vez diagnosticado un tumor (ya sea melanoma u otro tipo de cáncer), hoy en día suele seguirse una terapia oncológica dirigida con agentes que se dirigen a las vías de señalización oncogénicas y/o a las proteínas a nivel molecular. Estos enfoques, a su vez, suelen repercutir en la piel (de la cabeza) o el cabello. Aunque estos cambios tienen una influencia decisiva en la calidad de vida, reciben poca atención en la investigación. Esto contrasta con otras afecciones dermatológicas como las erupciones cutáneas, el prurito y la mucositis, que pueden limitar la dosificación de la terapia anticancerosa dirigida. Dado que la alopecia y otros cambios capilares rara vez se han registrado clínicamente en dichos estudios, aún queda mucho por aclarar en este ámbito.

En el Congreso Mundial de Dermatología, investigadores estadounidenses han presentado ahora los resultados de una revisión estructurada que describe los efectos sobre el cabello de un total de 35 terapias dirigidas diferentes contra el cáncer. Las fuentes de datos fueron Pubmed, Web of Science y la base de datos de resúmenes de las reuniones anuales de la ASCO. La revisión incluyó 82 informes de casos y series de casos que describían cambios capilares y/o alopecia en el curso de la terapia contra el cáncer. Según los autores, ésta es actualmente la mejor evidencia disponible sobre el tema.

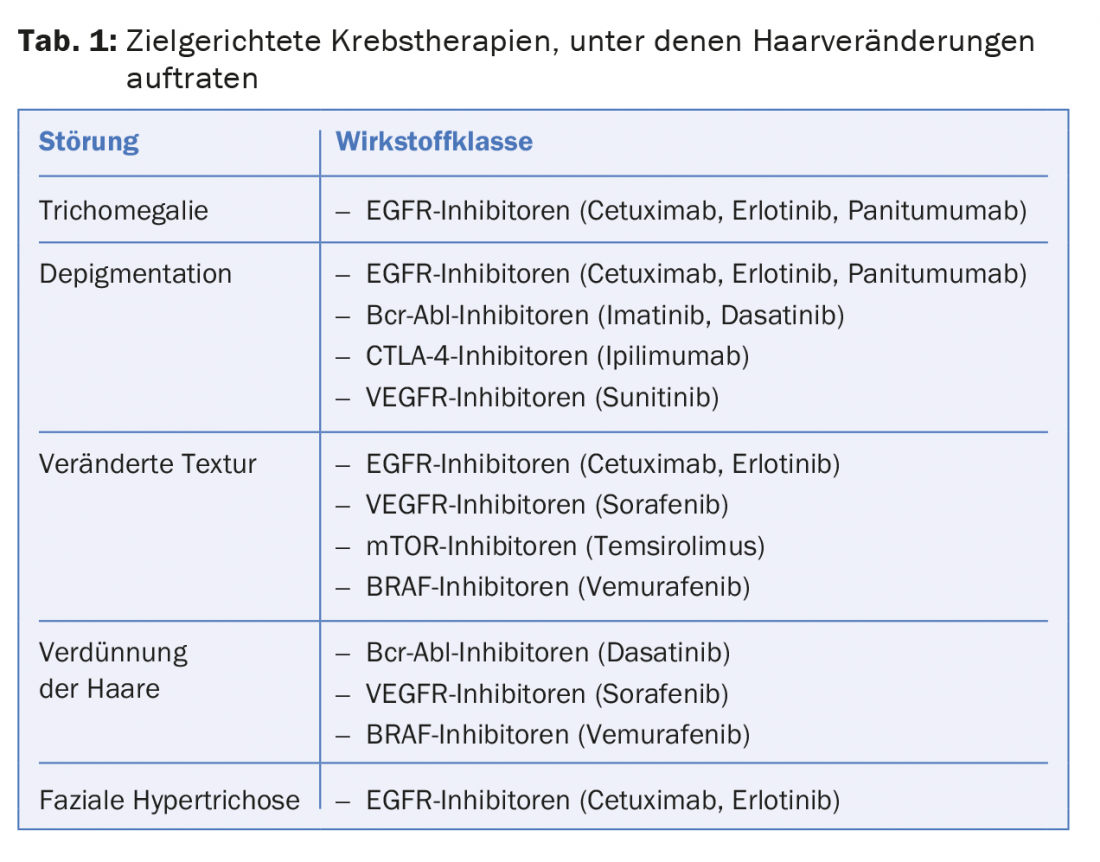

Las alopecias que se produjeron durante el tratamiento selectivo del cáncer afectaron sobre todo al cuero cabelludo y tuvieron a veces un aspecto difuso, otras veces localizado/parcheado irregular y rara vez cicatricial. Con mayor frecuencia, la alopecia cicatricial o la foliculitis decalvante acompañaron al tratamiento con inhibidores del EGFR (erlotinib n=3; gefitinib n=2). En la tabla 1 se describen otros cambios capilares. En general, los investigadores concluyeron que las terapias dirigidas pueden estar asociadas a una variedad de cambios capilares diferentes. En este contexto, sería interesante disponer de resultados más precisos sobre el grado en que las moléculas actúan en los folículos pilosos. Para no perjudicar innecesariamente la calidad de vida de los pacientes, los autores recomiendan un asesoramiento adecuado antes de la terapia y un reconocimiento rápido de tales problemas o la derivación a un dermatólogo.

Liquen planopilar – ¿Nuevo subtipo?

La forma más común de pérdida de cabello no cicatricial es la alopecia androgenética (AGA). Sin embargo, no hay que asumir este diagnóstico demasiado rápido, a veces otras enfermedades imitan su aparición. En el congreso se presentó uno de estos casos: Según los autores, se trata de un nuevo subtipo, hasta ahora poco conocido, de liquen planopilar (LPP).

En un estudio transversal, los investigadores comprobaron cuántos de los 650 pacientes incluidos con apariencia de AGA tenían realmente liquen plano-pilar. Dos tercios de los participantes eran varones. En total, 58 pacientes (8,9%), 52 de ellos mujeres, mostraron evidencias patológicas de liquen planopilar (fibrosis perifolicular, infiltración liquenoide alrededor del infundíbulo de pelos miniaturizados). Los autores concluyen que se trata de un nuevo subtipo de liquen plano-pilar que se presenta clínicamente de la siguiente manera: Predominio de pelo terminal con vello significativamente reducido, pérdida de ostia folicular, eritema perifolicular y múltiples cicatrices punteadas diminutas. En conjunto, su aspecto se asemeja al de una AGA. Otro subtipo de LPP, que también se da en las zonas de AGA, es la denominada “alopecia fibrosante en patrón de distribución” (FAPD). Las pequeñas cicatrices puntiformes sin alopecia cicatricial progresiva del cuero cabelludo central distinguen clínicamente la nueva forma de la FAPD.

Por lo tanto, los investigadores recomiendan que se realice una biopsia si existe un hallazgo clínico de pérdida difusa de cabello con la misma distribución que en la AGA, escaso vello y predominio de vello terminal.

Dutasterida contra la caída del cabello

En el congreso también se abordó la cuestión de si la dutasterida funciona mejor que la finasterida contra la alopecia androgenética. Un estudio abierto, aleatorizado y controlado comparó el efecto de 0,5 mg de dutasterida con el de 1 mg diario de finasterida durante 24 semanas en 90 hombres con AGA (18-40 años). La dosis de dutasterida correspondía así a la de la hiperplasia benigna de próstata, la indicación real del principio activo. La densidad y el grosor del pelo se evaluaron mediante fototricograma al inicio y después de 24 semanas. Los inventarios fotográficos generales, evaluados por un investigador ciego y otro no ciego, y una evaluación subjetiva mediante cuestionario del paciente complementaron la evaluación.

En comparación con la finasterida, el grupo de la dutasterida mostró un aumento significativo de la densidad capilar total y del número de pelos gruesos, acompañado de una disminución del número de pelos finos, en la zona afeitada estudiada de aproximadamente 1 cm2 después de 24 semanas. El inventario fotográfico general también mostró un claro beneficio con la dutasterida, mientras que los perfiles de efectos secundarios (incluida la disfunción sexual) fueron comparables.

Fuente: 23º Congreso Mundial de Dermatología, 8-13 de junio de 2015, Vancouver

PRÁCTICA DERMATOLÓGICA 2015; 25(5): 40-42