La disforia de género (DG) es el malestar respecto a las características biológicas del sexo de nacimiento y la asignación de género, que conduce a un estrés biopsicosocial. Hoy en día, el diagnóstico se considera confirmado cuando un profesional ha llegado a la opinión razonada de que se cumplen los criterios diagnósticos del DSM-5. En el caso de la EG, es preferible un enfoque psicoterapéutico dual. La persona trans decide por sí misma qué medida biopsicosocial quiere tomar para reducir el estrés. La mayoría de las personas trans optan primero por la reasignación de sexo hormonal y después por la quirúrgica.

Es viernes por la noche, su mujer y sus dos hijos ya están en la cama. El Sr. M. ve algo más de televisión y se queda enganchado a un documental. Se trata de una persona que nació como varón e intentó vivir su vida en este género, pero fracasó en este intento debido a la identidad que experimentó como género diferente y vivirá su vida como mujer en el futuro. Entonces ve a un hombre que ya tiene éxito en la vida, aunque fue educado como una niña hasta después de terminar la escuela cantonal. Informa de que su vida ha dado un giro positivo desde que ya no lleva una “doble vida” y permite su masculinidad. M. está agitado, sabe de qué hablan estas personas en el programa. M. no es un Señor, no es un Él. “Sr. M. sabe desde su juventud que es una mujer. El cuerpo y el alma no van juntos. Este informe da a M. el valor para decirse a sí misma: Sí, no quiero tener que esconderme más en el futuro. Quiero adaptar mi cuerpo a mi identidad. M. vio en la película que una persona se describía a sí misma como “transexual” y M. decide llamarse a sí misma mujer trans a partir de ahora y buscar ayuda.

¿Cuál ha sido el progreso en los últimos años?

En el caso de Suiza, la práctica común de “clarificación y tratamiento del transexualismo” se resumió por última vez en 1999 [1], por lo que es necesaria una revisión de la misma, que ya se ha llevado a cabo en otro lugar bajo la dirección de la Clínica de Disforia de Género del Hospital Universitario de Zúrich [2].

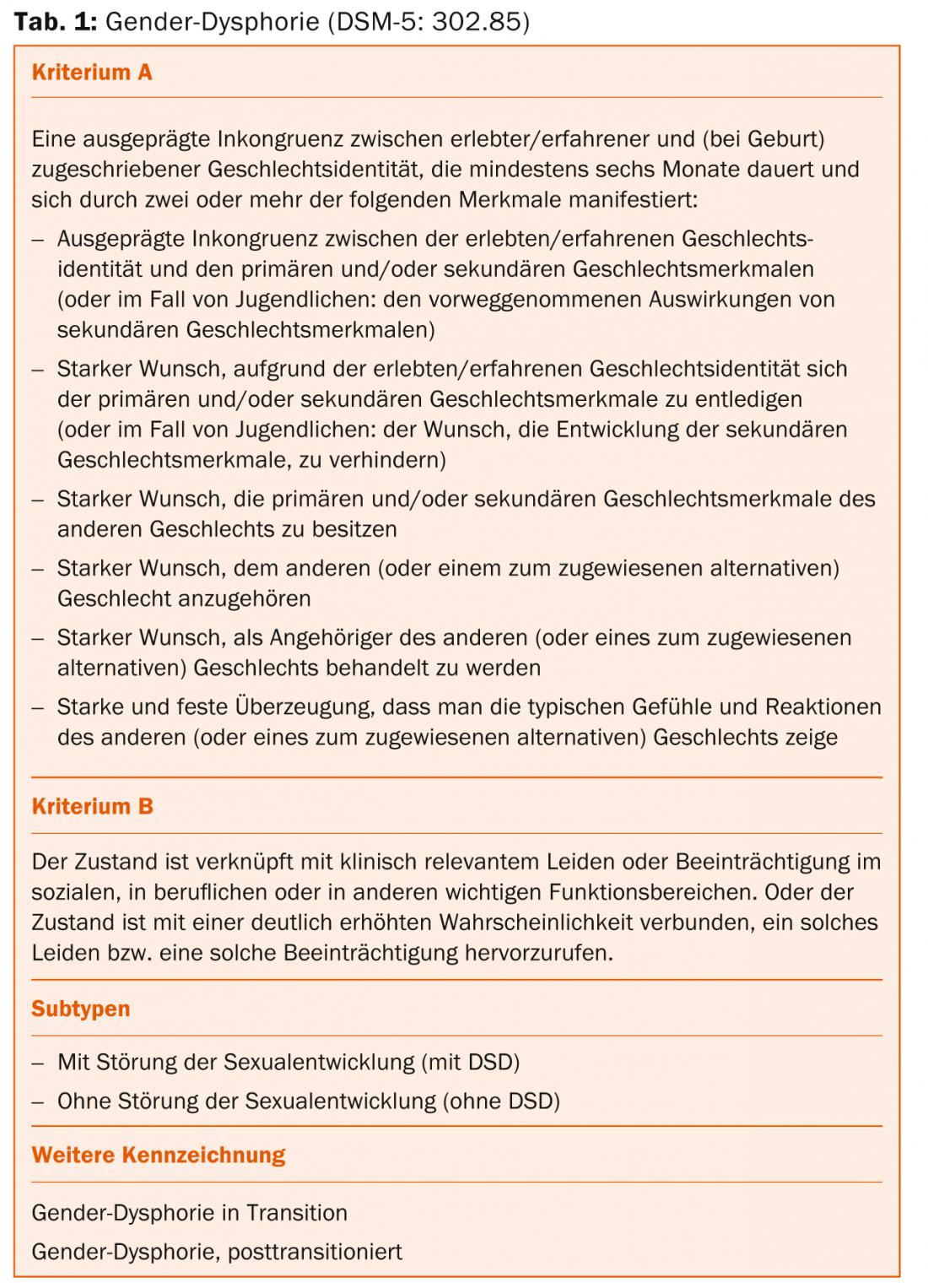

Uno de los avances clínico-científicos de la última década ha sido el desarrollo de una comprensión más amplia del “fenómeno trans” y de la experiencia. Anteriormente diagnosticados como trastornos de identidad de género (DSM-IV: “Trastorno de identidad de género”) o transexualismo (CIE-10), estos términos fueron sustituidos por el término disforia de género (DG) (Tab. 1 ) en el ámbito anglosajón con la publicación del DSM-5 [3].

Disforia de género

En términos más generales, la DG se entiende como el malestar respecto a las características biológicas del sexo de nacimiento y el género atribuido, que conduce al estrés biopsicosocial. Teniendo en cuenta que la EG abarca así un espectro de identidad de género mucho más amplio y ya no tan rígido psicopatológicamente según los conceptos anteriores, cabe suponer que el número de personas que tienen una experiencia de este tipo es significativamente mayor que las antiguas prevalencias del transexualismo de aproximadamente 2-5/100.000 [4]. Las estimaciones de prevalencia de los últimos años parten de una proporción de 1:1000 [5], pero no se dispone (aún) de cifras fiables.

En el uso clínico, en ocasiones se habla de transidentidad además de DG para aclarar la diferenciación de los trastornos sexuales y el problema central, la incongruencia de la experiencia mental y física. Las personas que relatan estas experiencias se denominan mujeres trans u hombres trans según su identidad de género experimentada. En contra de las suposiciones frecuentes de los profanos y también de los profesionales, la proporción de sexos en estos fenómenos se aproxima a la relación 1:1 [4,5]. Esto significa que el número de hombres y mujeres trans en la sociedad está equilibrado.

M., ahora claramente una mujer con pronombre y nombre de pila femenino, habla con su mejor amiga sobre su experiencia la semana siguiente.

Sin embargo, gana poca comprensión. El novio no puede aceptar que M. quiera que se dirijan a ella como mujer en el futuro. También advierte de las desventajas de la reasignación de sexo para M. y sus hijos. Incomprendida, M. acude a su médico de cabecera, que la remite a un colega psiquiatra especializado tras una conversación detallada.

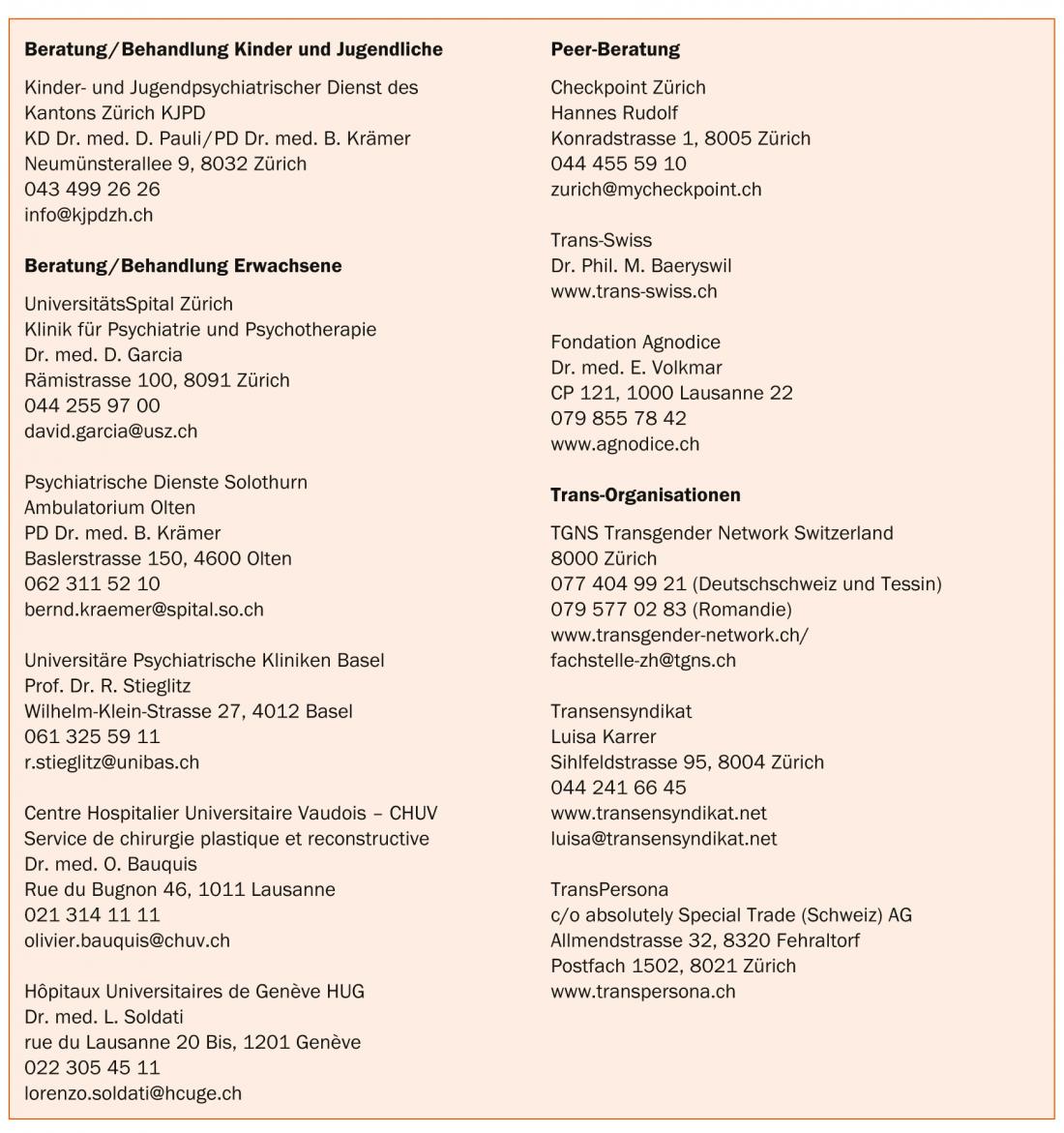

En Suiza sólo existen unos pocos centros especializados en el acompañamiento y tratamiento de personas con EG. Algunos especialistas de la práctica privada también tienen la experiencia necesaria en este campo. En el recuadro figura una selección de direcciones de consultas especiales, redes y organizaciones de autoayuda. Esta selección sirve de orientación sin pretender ser completa.

M. se pasa inquieta la mano por el pelo, que lleva un poco más largo mientras tanto. Las uñas están discretamente pintadas. Hoy es su primera consulta con el psiquiatra en una clínica especial de GD. El corazón le late hasta la garganta cuando entra en la oficina. “Espero no decir nada malo. ¿Reconocerá mi experiencia como mujer y me creerá?”, la recorren sus pensamientos. Por primera vez, M. puede hablar con detalle de su experiencia y de la historia de su vida. Ya de niña notaba que había algo “diferente” en ella. Le gustaba jugar con las chicas, apenas le interesaba el fútbol. El desarrollo puberal de su cuerpo hasta convertirse en un hombre fue una tortura para ella. Se adaptó a las expectativas. “Todo se arreglará”, pensó, e intentó volver a la “normalidad” formando una familia. Pero mientras tanto, dice, los sentimientos de sentirse como una extraña en su propio cuerpo han vuelto y se han hecho cada vez más fuertes.

Diagnóstico

En la actualidad, no existen ni hallazgos médicos objetivos ni instrumentos de pruebas psicológicas válidos para el diagnóstico de la EG. Como fenómeno intrapsíquico cuya existencia no puede afirmarse con independencia de la persona afectada, la DG es, por tanto, una sensación que no puede refutarse. En este sentido, la experiencia disfórica de género representa un autodiagnóstico. La mayoría de las personas trans tienen un cuerpo sano según los estándares médicos y no suelen padecer ningún trastorno psiquiátrico clínicamente relevante. Sin embargo, el sufrimiento resultante de la discrepancia entre las condiciones anatómicas y la vivencia de la identidad de género cumple los criterios de un trastorno de valor patológico. Las personas trans buscan ayuda e intentan minimizar este estado de incongruencia experimentada del cuerpo y la experiencia [6].

Tras varias sesiones en las que M. pudo hablar abiertamente sobre la insatisfacción con su cuerpo y también sobre su pasado y sus ideas respecto a su papel (de género) en el futuro, el especialista que la trata puede confirmar el diagnóstico de DG. Por un lado, M. se siente aliviado de tener por fin seguridad. Por otro lado, tiene mucho miedo de contárselo a su mujer y a sus hijos. También está preocupada por su trabajo. M. está ahora decidida a salir del armario en todos los ámbitos importantes de su vida con su identidad de género femenina y su papel de género y ahora necesita un acompañamiento orientado a sus objetivos pero prudente en su camino posterior.

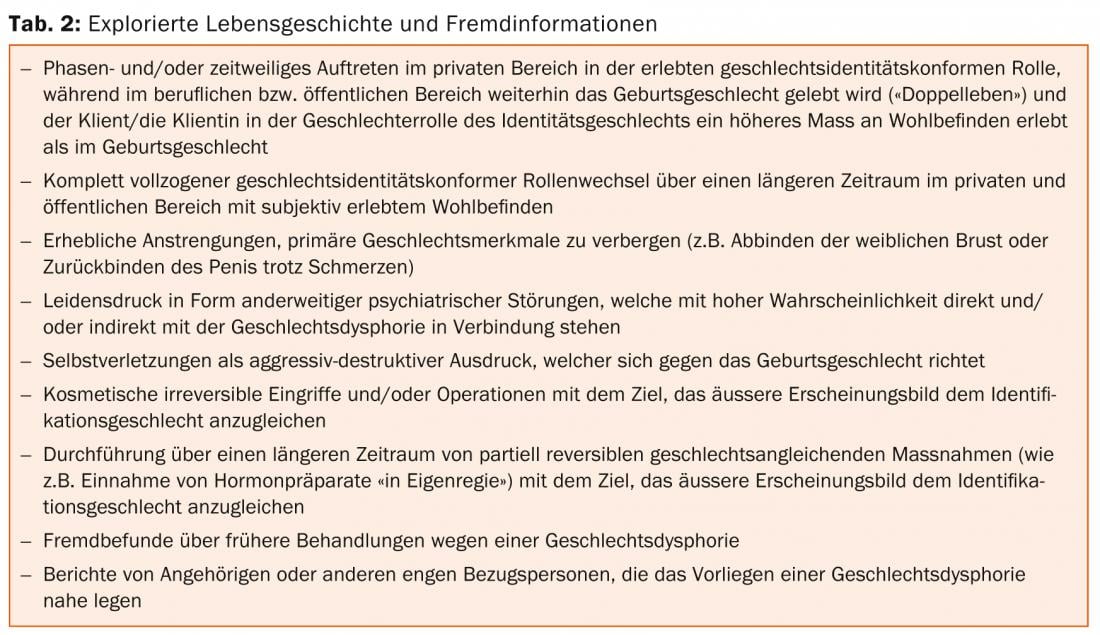

El diagnóstico de EG puede considerarse confirmado si, tras un examen exhaustivo, un profesional ha llegado a la conclusión justificada de que se cumplen los criterios diagnósticos del DSM-5 (cuadro 1 ). En este punto es importante subrayar que el criterio de tiempo requerido en el manual de diagnóstico se refiere a la experiencia disfórica de género y no al tiempo de tratamiento psiquiátrico-psicoterapéutico. Por lo tanto, dependiendo de la discreción, el proceso de diagnóstico puede acortarse. Los criterios para ello residen sobre todo en la historia vital explorada, así como en la información externa que, en caso de incertidumbre, pueda corroborar de forma plausible la información anamnésica (Tabla 2).

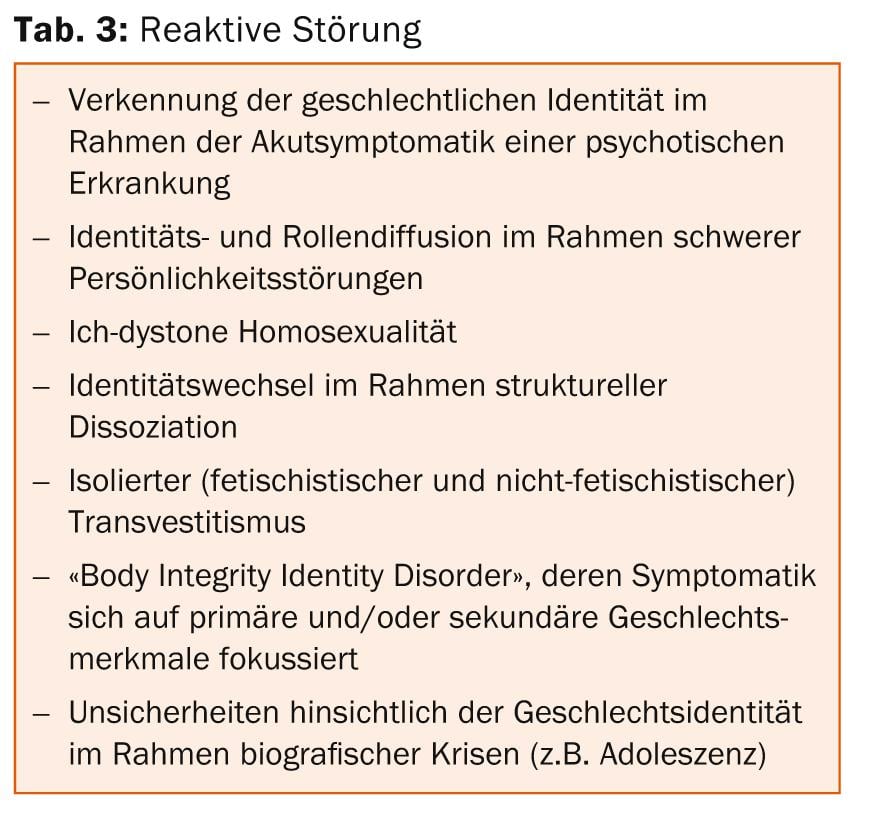

Las consideraciones psiquiátricas diferenciales y avanzadas son importantes durante todo el proceso. En el ámbito de la disforia de género, existe una gran variedad de experiencias subjetivas, formas de apariencia y progresión, estructura de la personalidad, circunstancias psicosociales acompañantes y preferencia sexual. En el contexto de esta heterogeneidad, la disforia de género debe diferenciarse de un trastorno reactivo (Tabla 3).

El esclarecimiento y la evaluación psiquiátrico-psicológica tienen lugar entonces en el sentido de un diagnóstico procesal. Una vez identificada una DG, la cuestión de la persistencia y continuidad del malestar debe estar en primer plano. Además, debe evaluarse y describirse el grado de deterioro físico, psicológico y social. En este contexto, deben explorarse y nombrarse los posibles factores de influencia, así como las conexiones psicodinámicas relevantes. El examen de posibles trastornos psiquiátricos comórbidos es una parte central de este proceso, al igual que la evaluación de los recursos.

Plan de transición

El deseo de intervenciones de reasignación de sexo es solicitado por el profesional, pero ya no se considera innovador desde el punto de vista del diagnóstico. Evidentemente, la persona trans es la más indicada para decidir qué medidas biopsicosociales quiere y no quiere aplicar para reducir el estrés y el sufrimiento en la EG. En este caso, debe elaborarse un plan de transición en colaboración entre el cliente y el profesional, que ambas partes puedan utilizar como guía para el procedimiento. Proporcionar información sobre las posibilidades y limitaciones de la cirugía de reasignación de sexo es útil en una fase temprana del proceso de diagnóstico, pero no sustituye a la información proporcionada por los especialistas que llevan a cabo la cirugía. La persona trans también debe ser informada sobre la legislación vigente en materia de transición (especialmente en lo que se refiere al cambio de nombre y de estado civil).

En el caso de la disforia de género, la experiencia clínica sugiere que es preferible un enfoque psicoterapéutico dual. Un especialista con experiencia en el campo de la disforia de género se encarga del diagnóstico y del posterior apoyo a la transición. Es ventajoso que otros servicios psiquiátrico-psicoterapéuticos proporcionen tratamiento para posibles trastornos comórbidos. Debido a los importantes cambios psicosociales y al estrés provocados por la transición, se recomienda la psicoterapia ambulatoria incluso en ausencia de comorbilidad psiquiátrica. Sin embargo, esto no es un requisito previo para iniciar otros pasos de transición. En casos excepcionales justificados, el apoyo a la transición y el tratamiento también pueden llevarse a cabo “en una sola mano”.

A M. le resulta muy difícil salir en el trabajo. Pero entonces se ve sorprendida por la aceptación de la situación por parte de su jefe y sus colegas. En la familia, sin embargo, su salida le lleva a separarse de su mujer y de sus hijos. M. sufre por el hecho de que, obviamente, aún necesita tiempo para aceptar al padre como mujer. Pero es posible mantener el contacto. Para M., ahora se ha producido una completa salida del armario como mujer en todos los ámbitos de la vida. Es muy probable que el sentimiento de pertenencia al género femenino de la Sra. M no cambie. La posibilidad de poder llevar a cabo ahora medidas médicas de reasignación de sexo causa inicialmente nerviosismo a la Sra. M..

Medidas de reasignación de género

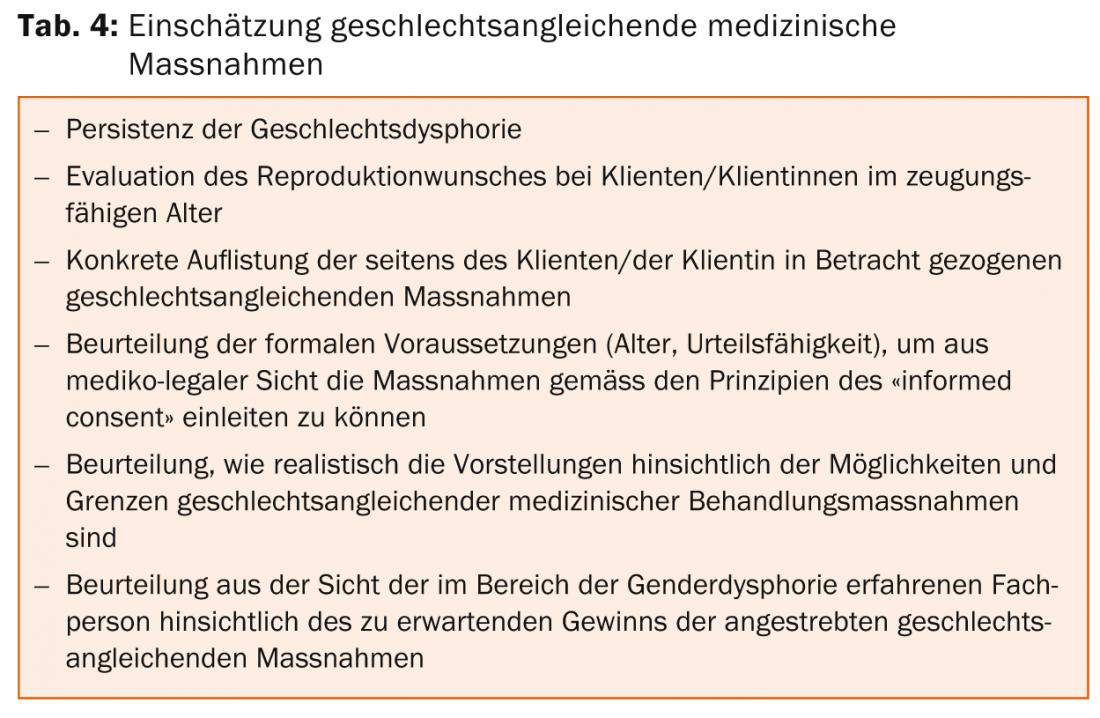

Es necesario un diagnóstico cuidadoso, individual y diferencial y un acompañamiento, como se ha indicado anteriormente, para poder recomendar medidas médicas de reasignación de sexo. Por lo tanto, además del proceso de diagnóstico, también debe realizarse una evaluación de los puntos de la tabla 4. El inicio de los procedimientos médicos de reasignación de sexo es un paso importante en cualquier transición.

La mayoría de las personas trans optan primero por la reasignación de sexo hormonal y después por la quirúrgica. En algunos casos, sin embargo, habrá que cambiar este orden. Ocasionalmente, y de acuerdo con el amplio espectro de la DG, ocurre que los clientes no quieren o no pueden completar todos los pasos – o no todos en poco tiempo. Tanto la terapia hormonal como las medidas quirúrgicas son llevadas a cabo por especialistas con experiencia demostrada en la EG. Para los procedimientos quirúrgicos de reasignación de sexo, al igual que para otros procedimientos quirúrgicos, fijamos la edad mínima en 18 años. El tratamiento hormonal puede estar indicado a partir de los 16 años. En general, existe el riesgo de sufrir un infarto al menos dos semanas antes de la operación. seis meses de terapia hormonal continua y una experiencia diaria continua en el género experimentado.

El diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes hasta los 18 años requiere los conocimientos de la psiquiatría infantil y adolescente y/o la psicoterapia. Se realiza según criterios especiales, que deben explicarse en un documento aparte. La implicación de los padres reviste aquí especial importancia.

En la actualidad, M. vive como una mujer de acuerdo con su género experimentado. Ha cambiado de trabajo y vive cerca de sus hijos en una pequeña ciudad. El contacto con la ex mujer y los niños es bueno, tiene una nueva relación de pareja con una mujer. Mientras tanto, estuvo una vez con un hombre. “Pero no era lo correcto”, dice con una sonrisa. Su terapia hormonal se ha establecido desde hace un año y M. está planeando los pasos quirúrgicos de reasignación de sexo en el hospital del centro de la región. A M. le gustaría terminar el apoyo psiquiátrico después de la operación.

Literatura:

- Hepp, U, Buddeberg C: Clarificación y tratamiento del transexualismo. Schweiz Rundsch Med Prax 1999; 88(48): 1975-1979.

- García Núñez D, et al: De la transexualidad a la disforia de género: recomendaciones de asesoramiento y tratamiento para personas trans. Swiss Medical Forum, 2014 (en prensa).

- Asociación Americana de Psiquiatría, APA, DSM 5. 2013.

- Landen M, et al: Prevalencia, incidencia y proporción de sexos del transexualismo. Acta Psychiatr Scand 1996; 93(4): 221-223.

- Olyslager F, Conway L: Transseksualiteit komt vaker voor dan u denkt. Een nieuwe kijk op de prevalentie van transseksualiteit in Nederland en België. Tijdschrift voor Genderstudies 2008; 11(2): 39-51.

- Kraemer B, et al: Imagen corporal y transexualismo. Psicopatología 2008; 41(2): 96-100.

InFo NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 2014; 12(3): 26-31