Para la fototerapia del eccema atópico, es posible recurrir a datos relativamente seguros. Además, numerosos estudios demuestran los mecanismos de efecto favorables de un tratamiento cutáneo climático estacionario de alta montaña. Para el futuro, es deseable continuar con la recopilación de datos, por ejemplo, sobre la ausencia de recaídas, el uso de medicación y el bienestar personal tras el tratamiento en alta montaña, por nombrar sólo algunos parámetros. Del mismo modo, deben realizarse comparaciones con los grupos de control tratados en las tierras bajas.

Ya en la época precristiana, Hipócrates y otros describieron la dependencia de la salud de los factores climáticos [1]. El primer estudio sistemático sobre el efecto de la fototerapia en el eccema atópico se realizó en 1948 [2]. La directriz S2 para el tratamiento de la neurodermatitis, que sigue siendo válida en la actualidad, prevé el uso de luz UV a partir del estadio 2, teniendo en cuenta el límite de edad [3].

La justificación de esta modalidad de tratamiento puede esbozarse brevemente como sigue: Inmunosupresión (incluyendo efectos sobre las células de Langerhans presentadoras de antígeno, células T infiltrantes, citoquinas proinflamatorias como IL12, IL2, interferón alfa, TNF alfa), aumento de la expresión de péptidos antimicrobianos (beta-defensinas, catelicidinas) y reducción de gérmenes (S. aureus, Pityrosporum ovale) [4].

En cuanto a los efectos secundarios, deben tenerse en cuenta las siguientes situaciones: Dermatitis solar, reactivación de una enfermedad vírica por herpes simple, desarrollo de una dermatosis polimorfa lumínica, inicio de la fotocarcinogénesis (por ejemplo, queratosis actínica, carcinoma de células escamosas), foliculitis, hipertricosis facial, fotoonicolisis y cataratas.

También se recomienda precaución al considerar la terapia UV si el paciente tiene una sensibilidad generalmente aumentada a la luz, antecedentes de una neoplasia cutánea, una medicación fotosensibilizante o un trastorno convulsivo [5].

En una revisión sistemática de los estudios sobre UV publicados hasta 2011, Garritsen et al. [6] identifican claramente la exposición a dosis medias de UVA1 y UVB de espectro estrecho como los medios de primera elección en la terapia de la dermatitis atópica.

Clima de alta montaña – factores meteorológicos

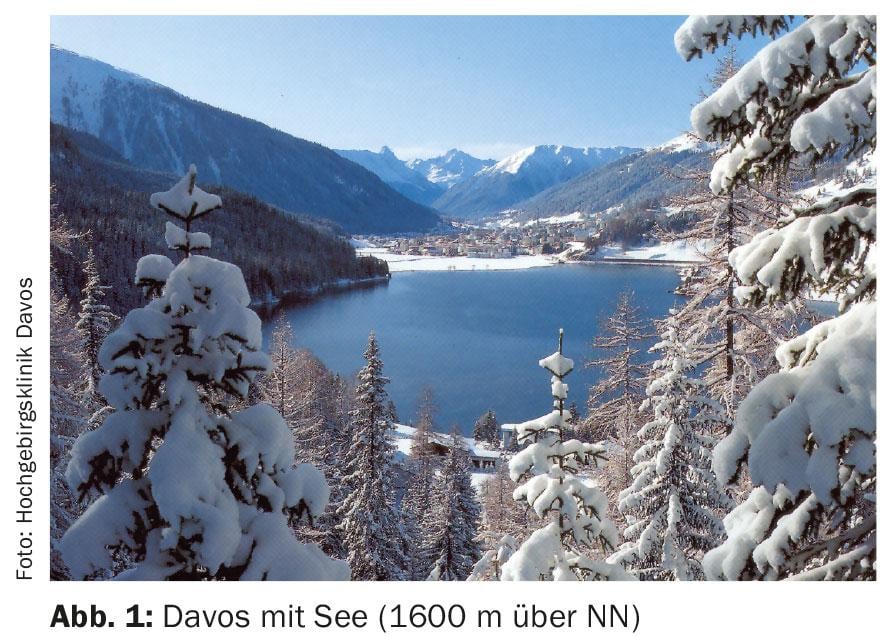

Una terapia climática dermatológica-alergológica eficaz en el sentido actual sólo parece tener sentido en climas con factores irritantes pronunciados [7]. Ejemplos de estos lugares caracterizados son las islas del Mar del Norte o Davos (Suiza) a 1600 m sobre el nivel del mar (Fig. 1) . En la terapia climática, los efectos debidos al clima en sí deben separarse de los efectos debidos a la terapia en el clima [8].

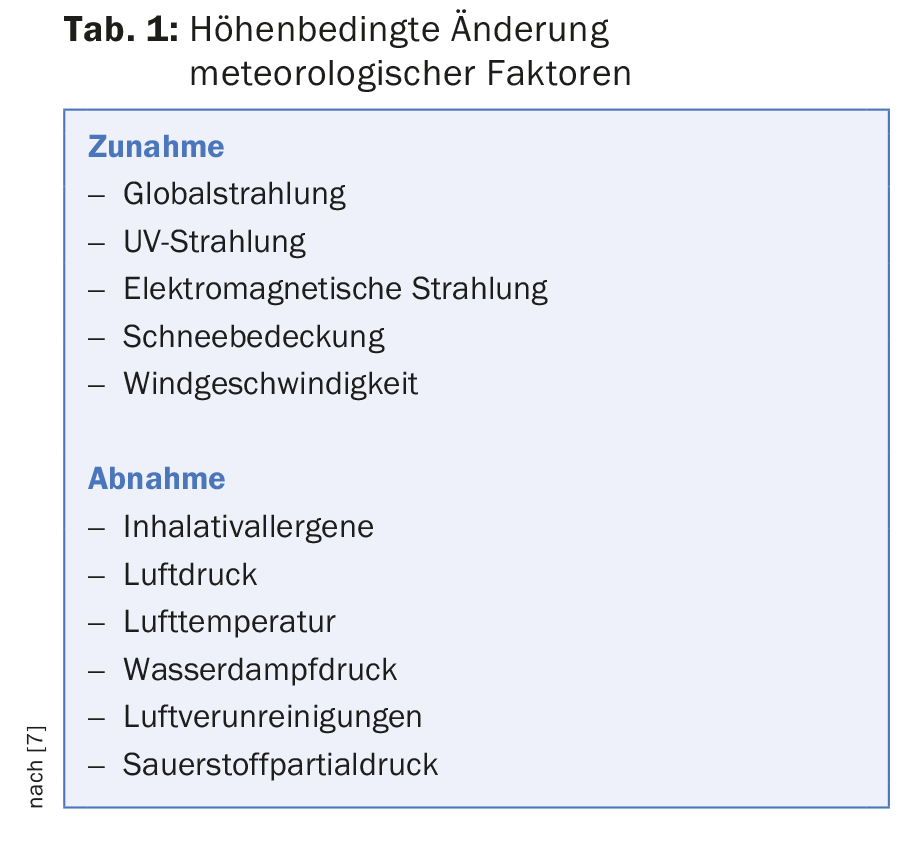

Dependiendo de la altitud, se producen cambios en parámetros medioambientales significativos. La tabla 1 ofrece una visión general.

El clima de radiación especial de la alta montaña -con un aumento de la duración de la insolación diaria por encima de los 800 m en otoño e invierno, una mayor radiación global y un aumento de la intensidad de la gama de longitudes de onda de 290 y 350 nm, que es significativa para la dermoterapia- puede utilizarse casi todo el año en forma de helioterapia. Incluso con el cielo nublado, una radiación residual terapéuticamente utilizable sigue llegando al paciente con piel expuesta [7].

Una presión parcial de oxígeno más baja, como la que existe en el clima de alta montaña en comparación con las tierras bajas, provoca una activación de la circulación, una profundización de la respiración así como una mejora de la circulación cutánea, que se utiliza con fines terapéuticos.

La reducción de la humedad en altitud provoca un aumento de la evaporación a través de la piel, una disminución de la temperatura cutánea y una reducción del picor.

Además, la falta de azufre en el clima de alta montaña hace que disminuya la sudoración y el estrés térmico del órgano cutáneo.

La ubicación protegida de Davos, en un valle de alta montaña, también se considera responsable de que allí pueda detectarse un número reducido de agentes patógenos infecciosos, en comparación con regiones más bajas [7].

La distancia, a menudo considerable, del lugar de residencia o de trabajo también tiene efectos positivos sobre la psique y la piel.

Situación de los alérgenos

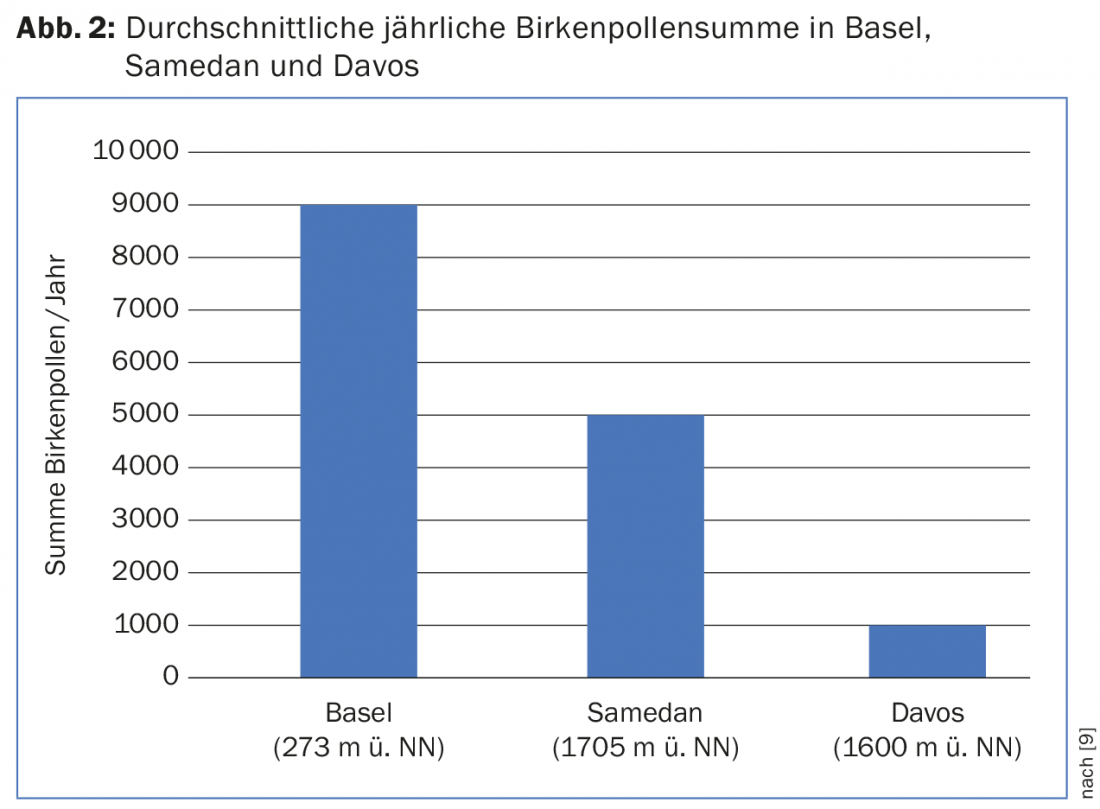

Por encima de los 1500 metros de altitud, se puede suponer que la casa está libre de ácaros. Otros alérgenos potentes (por ejemplo, el polen de abedul y de gramíneas, las esporas de moho) se reducen claramente tanto en concentración como en duración de su aparición o están casi completamente ausentes. La figura 2 muestra las diferencias en la concentración de polen de abedul (suma media anual de polen) para Basilea (273 m sobre el nivel del mar), Samedan (1705 m sobre el nivel del mar) y Davos (1600 m sobre el nivel del mar).

Curiosamente, Samedan, que se encuentra a mayor altitud que Davos, presenta mayores concentraciones de polen [9]. Esto se asocia a las condiciones relativamente menos favorables del emplazamiento de Samedan (como un mayor aporte de polen aerógeno debido a las características meteorológicas y geográficas).

Situación de los datos

En un estudio catamnésico de seguimiento realizado entre 1961 y 1995, un dermatólogo registró el estado al alta de 31 438 pacientes con neurodermatitis tras un tratamiento hospitalario en Davos [7]. En el 96,7%, los hallazgos estaban libres de síntomas o mejoraron significativamente, en el 2,8% no cambiaron y en el 0,5% empeoraron.

Un estudio catamnésico de seguimiento de enero de 1995 a julio de 1996 mostró el siguiente resultado tras la evaluación de 624 cuestionarios de pacientes: Durante la terapia climática de alta montaña en Davos, se pudo suspender un glucocorticoide tópico en uso antes del inicio del tratamiento en dos tercios de los pacientes. Un año después de la terapia climática en Davos, el 70% de los pacientes declararon no utilizar o utilizar menos tópicos de cortisona que antes del ingreso [10].

Un estudio del grupo de trabajo de Zúrich dirigido por Wüthrich [11] descubrió que el 89% de los 97 pacientes adultos con neurodermatitis examinados estaban libres de síntomas o mostraban una mejora significativa de su estado tras una media de 32 días de terapia climática hospitalaria en Davos. El 74% de los pacientes que no podían trabajar antes del inicio del tratamiento pudieron reanudar su actividad laboral tras la intervención hospitalaria. También hubo diferencias significativas en el uso de medicación: antes de iniciar la terapia, el 73% utilizó esteroides, de los cuales el 14% empleó terapias sistémicas. Tras finalizar la terapia, los esteroides tópicos pudieron suspenderse en el 71% y todos los corticosteroides sistémicos en casi todos los casos [11].

En los niños se observó un panorama similar: de 375 niños con eccema atópico, se pudo interrumpir el uso de corticosteroides tópicos en 225 niños (60%) durante una terapia climática de alta montaña en Davos. En el primer año tras el tratamiento en Davos, dos tercios de los niños no necesitaron cortisona externa. De los que tuvieron que ser tratados de nuevo con cortisona tópica durante este periodo, alrededor del 60% salieron con esteroides de acción más débil y con menores cantidades de esteroides [12].

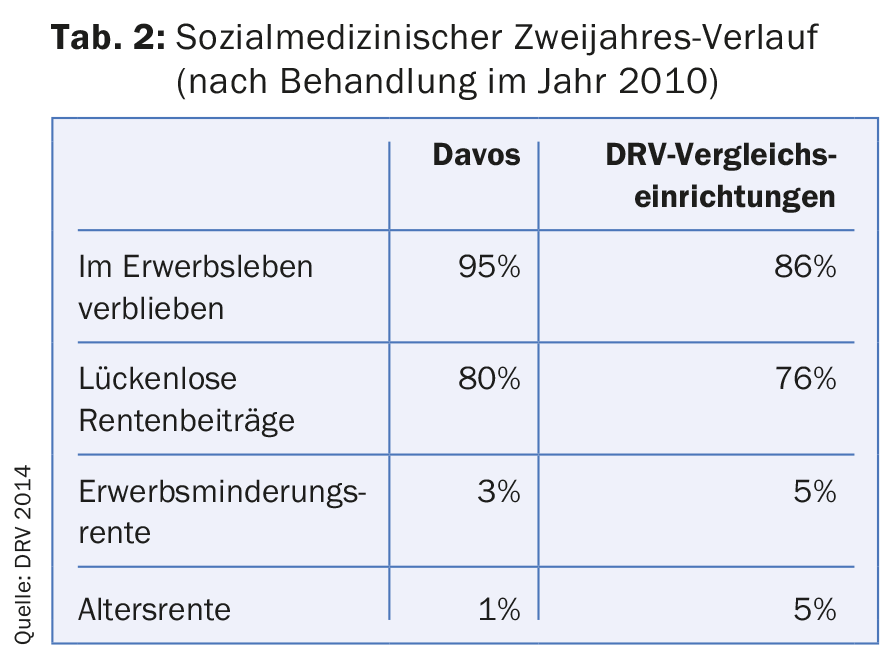

En una encuesta realizada entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, el A 31 de diciembre de 2010, 128 adultos con enfermedades cutáneas (principalmente pacientes con neurodermatitis, pero también psoriasis vulgar, etc.) que habían sido tratados en la Clínica de Alta Montaña de Davos se compararon con 23.480 adultos con la enfermedad que habían sido tratados en otros centros clínicos del Seguro Alemán de Pensiones (DRV). En los dos años siguientes a la finalización de la medida de rehabilitación, la medida de hospitalización en Davos resultó ser superior a las demás instalaciones de la DRV en lo que respecta a importantes parámetros sociomédicos (Tab. 2).

Contraindicaciones

Las contraindicaciones médicas generales de la terapia climática son las enfermedades cardiovasculares descompensadas, las enfermedades hepáticas y renales graves, las enfermedades infecciosas floridas, los trastornos endocrinológicos graves y las enfermedades psiquiátricas manifiestas.

Por parte de la dermatología, las contraindicaciones son: dermatosis lumínicas concurrentes e hipersensibilidad general a la luz elevada [4].

Literatura:

- Vocks E: Climatoterapia en el eccema atópico. En: Ring J, Przybilla B, Ruzicka T (eds.): Manual del eccema atópico. 2ª ed. Heidelberg, Springer 2006; 507-523.

- Nexmand PH: Estudios clínicos del prurigo de Besnier (Diss.). Copenhague, Rosenkilde y Bagger 1948.

- Werfel T, et al: Directriz S2 sobre neurodermatitis. JDDG 2009; 7(Suppl. 1): S1-S49.

- Ring J, et al: Directrices para el tratamiento del eccema atópico (dermatitis atópica) Parte II. JEADV 2012; 26: 1176-1193.

- Sidbury R, et al: Directrices de atención para el tratamiento de la dermatitis atópica. Sección 3: Manejo y tratamiento con fototerapia y agentes sistémicos. JAAD 2014; 71: 327-349.

- Garritsen FM, et al: Foto(quimio)terapia en el tratamiento de la dermatitis atópica: una revisión sistemática actualizada con implicaciones para la práctica y la investigación. BJD 2014; 170: 501-513.

- Engst R, Vocks E: Terapia climática de alta montaña para dermatosis y alergias: mecanismos de acción, resultados y parámetros inmunológicos. Rehabilitación 2000; 39: 215-222.

- Vocks E, Engst R, Karl S: Climatoterapia dermatológica: definición, indicaciones y necesidad de política sanitaria. Rehabilitación 1995; 34: 148-153.

- Gehrig R, Peeters AG: Distribución del polen en elevaciones superiores a 1000 m en Suiza. Aerobiologica 2000; 16: 69-74.

- Duve S, Walker A, Borelli S: Seguimiento de la neurodermatitis constitucional atópica en terapia climática de gran altitud. Dt Derm 1991; 39: 1418-1428.

- À Porta B, Barrandun J, Wüthrich B: Neurodermatitis atópica – terapia en un clima de alta montaña. Praxis (Berna) 2000; 89: 1147-1153.

- Heine A: Curso y medicación con cortisona en las enfermedades atópicas infantiles tras la terapia climática de alta montaña. Disertación inaugural, Universidad Técnica de Múnich 1995.

PRÁCTICA DERMATOLÓGICA 2015; 25(6): 19-22