Los trastornos relacionados con las drogas en los adolescentes suponen una grave carga para el paciente y su familia y ponen en peligro su desarrollo en grado sumo. Si se añade la dependencia manifiesta, los problemas clínicos y sociales se acumulan, especialmente en las poblaciones de riesgo. En la práctica diaria, la tendencia a que incluso los pacientes adolescentes con comorbilidad psiquiátrica rara vez se abstengan de las drogas se ha solidificado en los últimos diez años. El consumo de alcohol y cannabis, en particular, se han convertido en compañeros cotidianos en términos de automedicación. Las comorbilidades con la depresión, el TDAH, los trastornos psicóticos y las secuelas de traumatismos caracterizan las situaciones complejas que requieren un reconocimiento precoz por parte de los médicos generalistas y pediatras y una intervención temprana por parte de los especialistas. El diagnóstico básico incluye el registro múltiple de los síntomas, así como los antecedentes personales, familiares y farmacológicos. En principio, debe elegirse para la terapia el entorno menos restrictivo con suficiente seguridad y eficacia de tratamiento. Puede ser necesaria una desintoxicación hospitalaria. Implicar a la familia, por ejemplo a través de la Terapia Familiar Multidimensional (TFMD), tiene sentido en cualquier caso. Sin embargo, el marco social permisivo, por un lado, y la infructuosa “guerra contra las drogas”, por otro, plantean retos sociales adicionales.

El desarrollo de un problema de adicción es, en última instancia, un proceso biopsicosocial individual a largo plazo que afecta al individuo. No obstante, pueden identificarse algunos patrones básicos que suelen acompañar al riesgo precoz y, por tanto, a la necesidad de una intervención temprana, especialmente en las poblaciones de riesgo [1]. Estos son:

- Inicio precoz (antes de los 12 años)

- Aumento rápido de la dosis y el consumo

- Consumo cada vez más o exclusivamente en solitario y no en grupos de iguales

- Sustitución indiscriminada de una sustancia por otra

- Cambio completo del grupo de pares

- Concentración mental constante en el consumo de sustancias.

Epidemiología diferencial

La adolescencia, como periodo vulnerable, es cuando se producen la mayoría de las primeras experiencias con sustancias psicoactivas. La edad de iniciación a la nicotina es -a pesar del descenso de las tasas de tabaquismo desde finales de los años 90- entre los 13 y los 14 años, y el alcohol hace que tres cuartas partes de los jóvenes de hasta 17 años tengan su primera experiencia. El primer consumo de drogas ilícitas comienza algo más tarde. La primera droga ilícita más común, con diferencia, es el cannabis. Por ejemplo, ya el 0,6% de los alemanes de entre 12 y 13 años han tenido experiencias de consumo relevantes. La proporción de jóvenes que son consumidores experimentados aumenta hasta el 13,5% a la edad de 17 años. A la edad de 25 años, el 40,9% de todos los adolescentes y adultos jóvenes han tenido su primera experiencia con el cannabis, y el consumo de cannabis está disminuyendo en general.

Para cada grupo de edad, la proporción de chicos con experiencia de consumo es mayor que la de chicas (para una información completa sobre los estudios epidemiológicos actuales, véase [2]).

Las experiencias con sustancias psicoactivas sólo se repiten si tienen connotaciones positivas a medio plazo. El estado alterado de conciencia (intoxicación) que experimenta el consumidor debe ser el adecuado para generar una motivación específica para repetir. Por lo tanto, debe hacerse una clara distinción entre los extremos del uso de prueba única en el sentido de prevalencia de por vida y el uso continuo intensivo en el sentido de prevalencia semanal o diaria.

Tareas de desarrollo y psicopatología del desarrollo

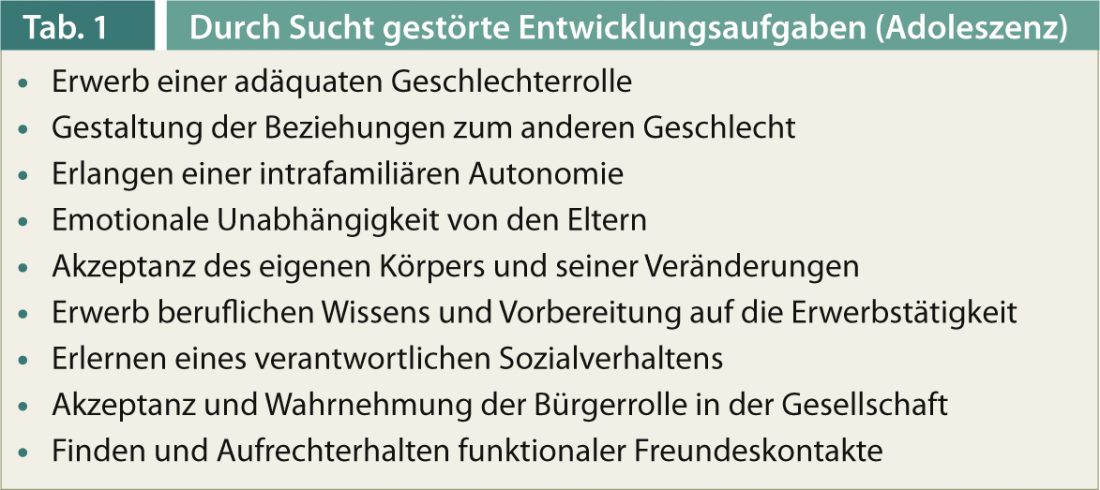

La importancia dinámica del afrontamiento de las llamadas tareas del desarrollo se basa, entre otras cosas, en el carácter típico de las transiciones biográficas (Tabla 1). Las tareas de desarrollo tempranas no dominadas reducen la probabilidad de dominar con éxito las tareas de desarrollo posteriores. Sucesivamente, se desarrollan múltiples biografías estresadas en las que los problemas siguen agravándose incluso sin un aumento del consumo [3]. De esta reacción en cadena puede derivarse un principio de prevención e intervención precoz: Cada retraso temporal en el desarrollo de la adicción supone una promoción relevante del desarrollo individual [4]. Esto incluye también y especialmente el tratamiento adecuado y oportuno de los trastornos psiquiátricos de los adolescentes y de las anomalías mentales en la adolescencia.

Modelización clínica

Los modelos psicológicos se centran principalmente en el aprendizaje, el afrontamiento, la dinámica de conflictos y la motivación, así como en los factores asociados a la familia. Los modelos de orientación biológica se centran en los cambios en el cerebro y los órganos del cuerpo (por ejemplo, la llamada memoria de la adicción). Los modelos sociológicos hacen hincapié en el arraigo macrosocial de la adicción. Esto incluye también la definición social de adicción o abuso, que puede variar histórica y regionalmente (visión general en [5]).

El modelo transteórico establecido, que describe el desarrollo de la adicción y el cese del consumo como un proceso circular (circulus vitiosus), pero en el que se pueden realizar diferentes intervenciones en cada punto del proceso, también es útil para la comprensión individual [6].

Diagnóstico y diagnóstico diferencial

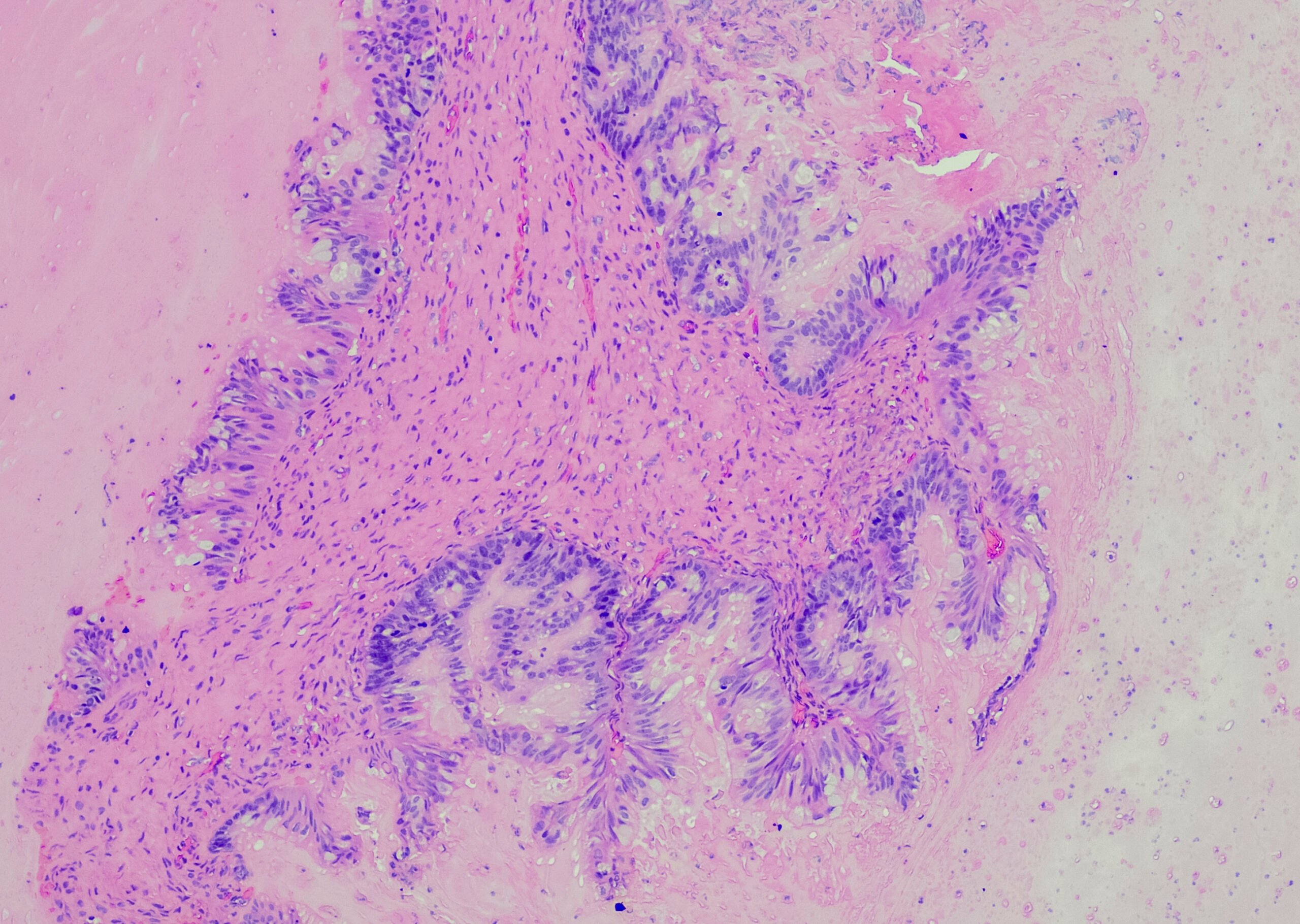

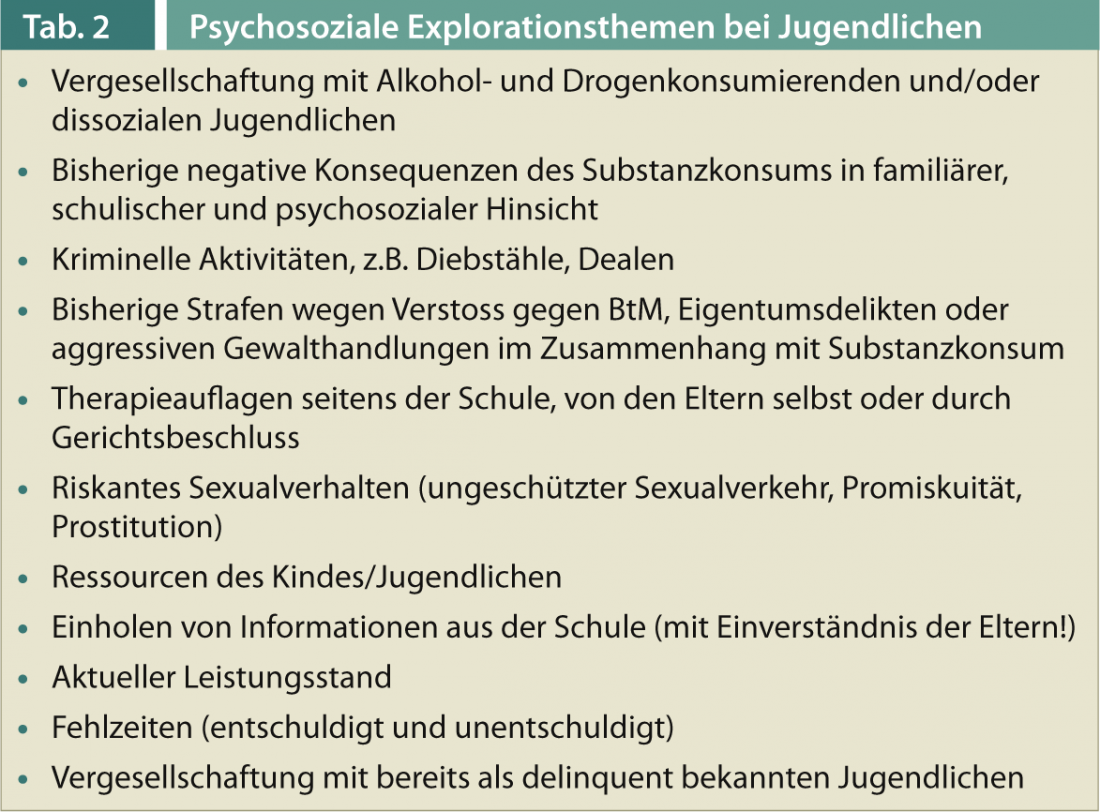

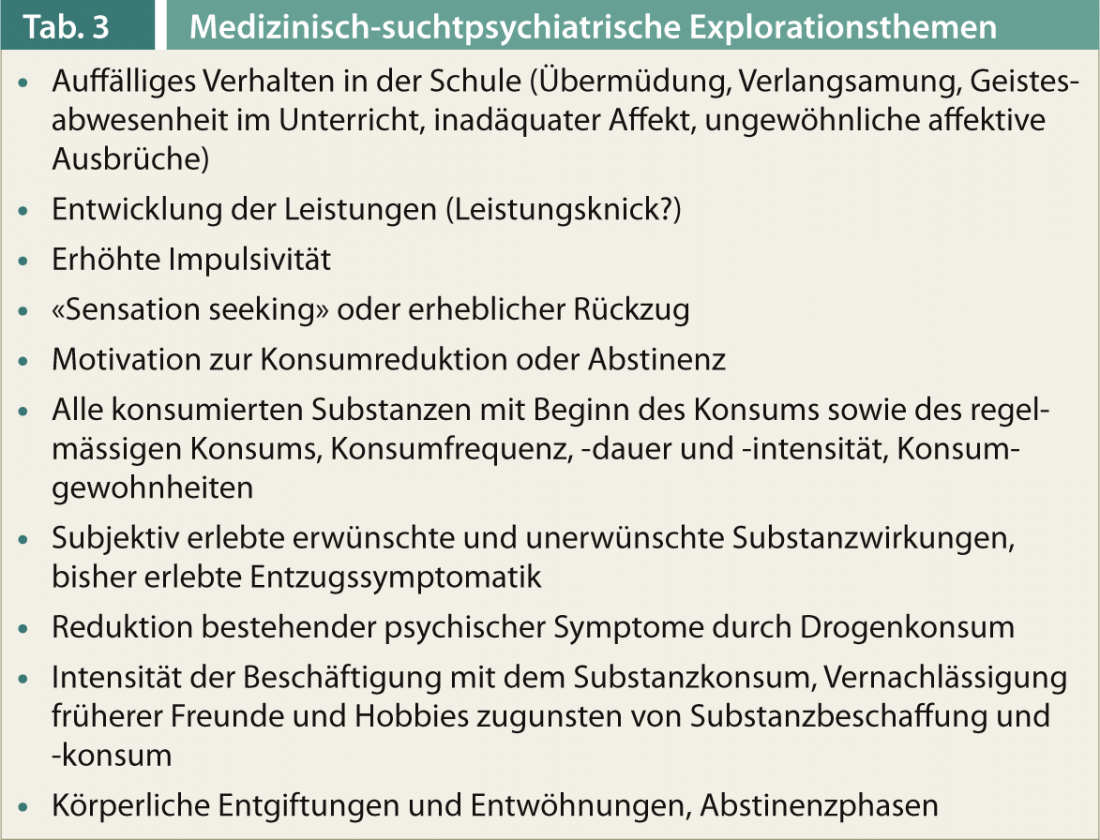

La base de cualquier diagnóstico es el registro múltiple de los síntomas y la propia historia médica del paciente, sus antecedentes familiares y un historial farmacológico preciso. Además, se registran y evalúan sistemáticamente las consecuencias psicosociales (Tab. 2) y médico-biológicas del consumo de drogas (Tab. 3) ( ).

La discusión médica cara a cara debe abordar más bien los problemas de interacción, escolares y de rendimiento, y no centrarse en los detalles de las cantidades de droga, su adquisición, etc. La representación del propio joven es de gran importancia en una fase temprana del consumo. Las tendencias al disimulo y la ocultación que son típicas de los drogadictos graves aún no son pronunciadas en el caso del consumo perjudicial, por lo que las declaraciones del adolescente sobre la cantidad, el tipo de drogas y las pautas de consumo son, en principio, creíbles.

El control de orina (posiblemente sin previo aviso) complementa estas medidas en muchos casos, pero sirve menos para diagnósticos básicos que para comprobar el cumplimiento de la abstinencia (parcial) y otros objetivos de la terapia. El análisis del cabello está indicado a veces con fines judiciales, pero tiene una importancia secundaria en la práctica diaria. En cualquier caso, la historia clínica y los diagnósticos de laboratorio deben complementarse con un examen físico exhaustivo (si es necesario por un especialista), ya que los adolescentes suelen ocultar síntomas somáticos, no acuden regularmente al pediatra o al médico de familia y a menudo sólo el problema de adicción revela otras anomalías físicas.

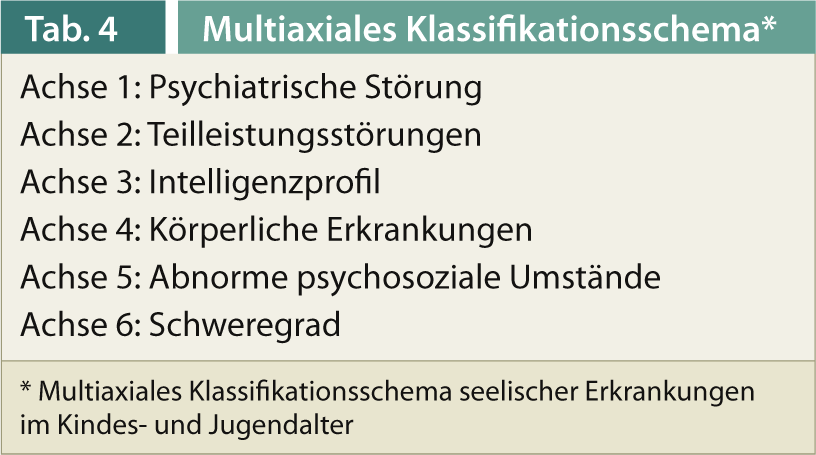

El diagnóstico psiquiátrico infantil y adolescente multinivel basado en el Esquema de Clasificación Multiaxial de los Trastornos Mentales en la Infancia y la Adolescencia (MAS, Tab. 4) también abarca las importantes cuestiones de los trastornos parciales del rendimiento y el perfil de inteligencia, así como los factores familiares [7].

Enfoques terapéuticos

En principio, debe elegirse el entorno menos restrictivo en el que pueda garantizarse una seguridad y eficacia adecuadas del tratamiento [8, 9]. En primer lugar, se trata de la seguridad física del propio joven (peligro físico agudo, peligro para sí mismo relacionado con la intoxicación), así como de terceras personas (peligro para otros por parte del joven).

Si no hay necesidad de un ingreso hospitalario agudo debido a una indicación somática o psiquiátrica, la selección posterior del entorno de intervención es decisiva:

- Tipo y gravedad de la dependencia de sustancias

- Tipo y cantidad de sustancias consumidas

- Riesgo de síntomas de abstinencia importantes

- Fracasos previos del tratamiento en un entorno menos restrictivo.

Si es necesario, la desintoxicación debe llevarse a cabo como tratamiento de abstinencia cualificado en régimen de hospitalización, seguido de rehabilitación en un centro especializado para jóvenes con dependencia de sustancias.

Basándose en la historia escolar previa, los diagnósticos de rendimiento actuales y cualquier restricción intelectual derivada del consumo de drogas, la planificación de la terapia debe tener como objetivo la rehabilitación e integración escolar y ocupacional desde el principio y no debe declarar objetivos secundarios, como un ajuste óptimo en una casa compartida de terapia o reprocesar las discusiones de terapia familiar, como objetivos principales aparentes.

Rara vez puede suponerse la motivación intrínseca sostenida del joven, por lo que es esencial la implicación vinculante de los padres tutores o de un tutor o la cooperación con las autoridades regionales responsables de la protección de menores y adultos (CESB) y, en caso necesario, con la oficina del defensor del menor. En este contexto, deben tenerse en cuenta las acusaciones penales o los procesos en curso, así como las deudas y las situaciones de dependencia financiera, dos temas que a menudo se descuidan en los diagnósticos médicos y que más tarde influyen considerablemente en el curso de la terapia. Implicar a la familia o a parientes cercanos importantes es aconsejable en casi todos los casos (véase [10]), sobre todo porque la dinámica del sistema familiar puede ser importante para el curso del caso, además de la cuestión de la custodia. Métodos terapéuticos específicos como la Terapia Familiar Multidimensional (MDFT, [11]) también se encuentran entre los que cuentan con mayores niveles de evidencia.

La evidencia de las intervenciones farmacológicas es de facto inexistente; la medicación se orienta hacia los síntomas individuales o la comorbilidad.

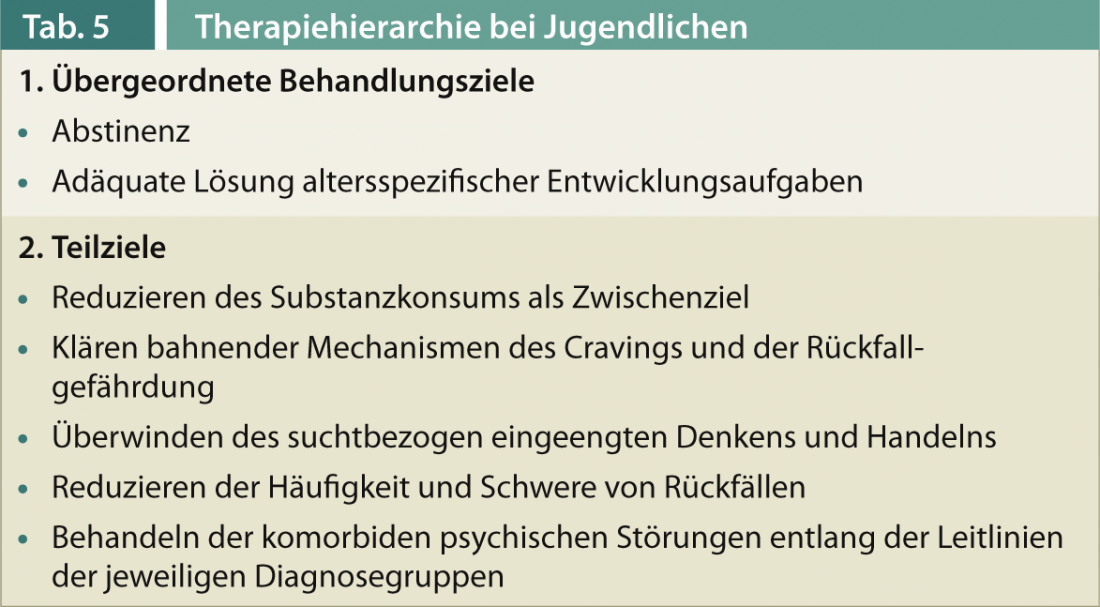

Los objetivos básicos de la terapia (Tabla 5) se centran -y esto cierra el círculo- en las próximas tareas de desarrollo.

Oliver Bilke-Hentsch MBA, MD

Literatura:

- Jordan S, Sack PM: Protección y factores de riesgo, en: Thomasius R, et al. (eds.): Suchtstörungen im Kindes- und Jugendalter. Stuttgart, Schattauer 2009; 127-137.

- Informe de seguimiento Adicción Suiza 2013 (www.suchtschweiz.ch).

- Reis O: Risiko- und Schutzfaktoren der Suchtentwicklung, entwicklungsdynamische Aspekte, en: Batra A , Bilke-Hentsch O (eds.): Praxisbuch Sucht. Stuttgart, Thieme 2011; 8-15.

- Esser G, et al: Un modelo de desarrollo del abuso de sustancias en la edad adulta temprana. Infancia y desarrollo 2008; 17: 31-45.

- Batra A, Bilke-Hentsch O: Praxisbuch Sucht. Stuttgart, Thieme 2011.

- Prohaska JO, Di Clemente CC: Hacia un modelo integral de cambio, en: Miller WR, Heather N (eds.): Treating addictive behaviours. Nueva York, Plenum, 1985; 3-27.

- Remschmidt H, Schmidt MH (eds.): Esquema de clasificación multiaxial de los trastornos mentales de la infancia y la adolescencia según la CIE-10 de la OMS. 4ª ed. Berna, Huber 2004.

- German Society for Child and Adolescent Psychiatry and Psychotherapy (eds.): Leitlinien zu Diagnostik und Therapie von psychischen Störungen im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter. 2ª ed. Colonia, Deutscher Ärzte-Verlag 2006.

- Acción oficial de la AACAP: Parámetro de práctica para la evaluación y el tratamiento de niños y adolescentes con trastornos por consumo de sustancias. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2005; 44: 609-621.

- Klein M. (eds.): Kinder und Suchtgefahren. Stuttgart, Schattauer 2008.

- Spohr B, Gantner A.: Terapia familiar multidimensional – una combinación de terapia familiar y terapia de la adicción para adolescentes con trastornos de adicción y problemas de conducta. Psychoth im Dialog PID 2010; 3: 254-260.