Los dolores de cabeza son uno de los principales problemas en las consultas de los médicos de cabecera estos días, razón por la que los pacientes buscan consejo médico. La migraña en particular está muy extendida. Varios estudios epidemiológicos han demostrado su elevada prevalencia y su inmenso impacto socioeconómico y personal. Se trata de un reto diario para todos los médicos de cabecera. Esto se debe a que es importante aliviar rápidamente los síntomas, por un lado, e identificar rápidamente la causa, por otro.

Básicamente, la migraña puede dividirse en dos tipos principales, migraña sin aura y con aura. La migraña sin aura es un síndrome clínico caracterizado por un patrón típico de dolor de cabeza y síntomas asociados. La llamada migraña simple se caracteriza por un dolor de cabeza recurrente que, si no se trata, se manifiesta mediante ataques que duran de cuatro a 72 horas. Las características típicas son las localizaciones unilaterales de intensidad de moderada a grave, que se agravan con las actividades físicas rutinarias y conllevan la aparición concomitante de náuseas y sensibilidad a la luz o al ruido.

La migraña con aura se caracteriza por síntomas neurológicos focales transitorios que suelen preceder o acompañar a la cefalea. Algunos pacientes refieren una fase precursora que puede preceder a la cefalea en horas o días y una fase de recuperación tras la desaparición de la cefalea. Los síntomas de la fase precursora incluyen hiperactividad e hipoactividad, depresión, antojos de ciertos alimentos, bostezos repetidos, fatiga y rigidez o dolor de cuello. En raras ocasiones, también puede producirse un aura sin dolor de cabeza, lo que se conoce como “migraña sin migraña”. En una migraña sin cefalea, el paciente percibe un aura pero a menudo no la reconoce como tal. El aura suele durar entre 15 minutos y un máximo de una hora y va acompañada de un dolor de cabeza muy leve o inexistente. De modo que los problemas visuales se perciben pero no se asocian a una migraña.

Al principio está el diagnóstico

El diagnóstico de la migraña suele realizarse mediante la elaboración de un historial médico. Si un paciente cumple los criterios de más de un tipo de migraña, deben diagnosticarse y codificarse todos ellos. Dado que puede resultar difícil diferenciar una crisis de migraña única o aislada de las crisis sintomáticas similares a la migraña, el diagnóstico requiere al menos cinco crisis que presenten dos o más de las cuatro características siguientes: localización unilateral, carácter pulsátil, intensidad del dolor moderada o grave, agravación por actividades físicas rutinarias (por ejemplo, caminar o subir escaleras) o que lleven a evitarlas. Normalmente, las molestias aparecen con el inicio de la pubertad. Además, la migraña tiene un fuerte componente genético y su prevalencia es mayor en los pacientes con familiares de primer grado directamente afectados que en la población general. Los antecedentes familiares son, por tanto, una parte importante de la historia clínica y suelen ser positivos en los pacientes migrañosos. Por ejemplo, la migraña sin aura tiene un riesgo tres veces mayor de que sus familiares de primer grado padezcan también migraña sin aura. El riesgo es el doble tanto para la migraña con aura como para la migraña sin aura. El examen físico es confirmatorio en la mayoría de los casos y las investigaciones complementarias sólo son necesarias para confirmar o refutar las sospechas de causas secundarias de cefalea.

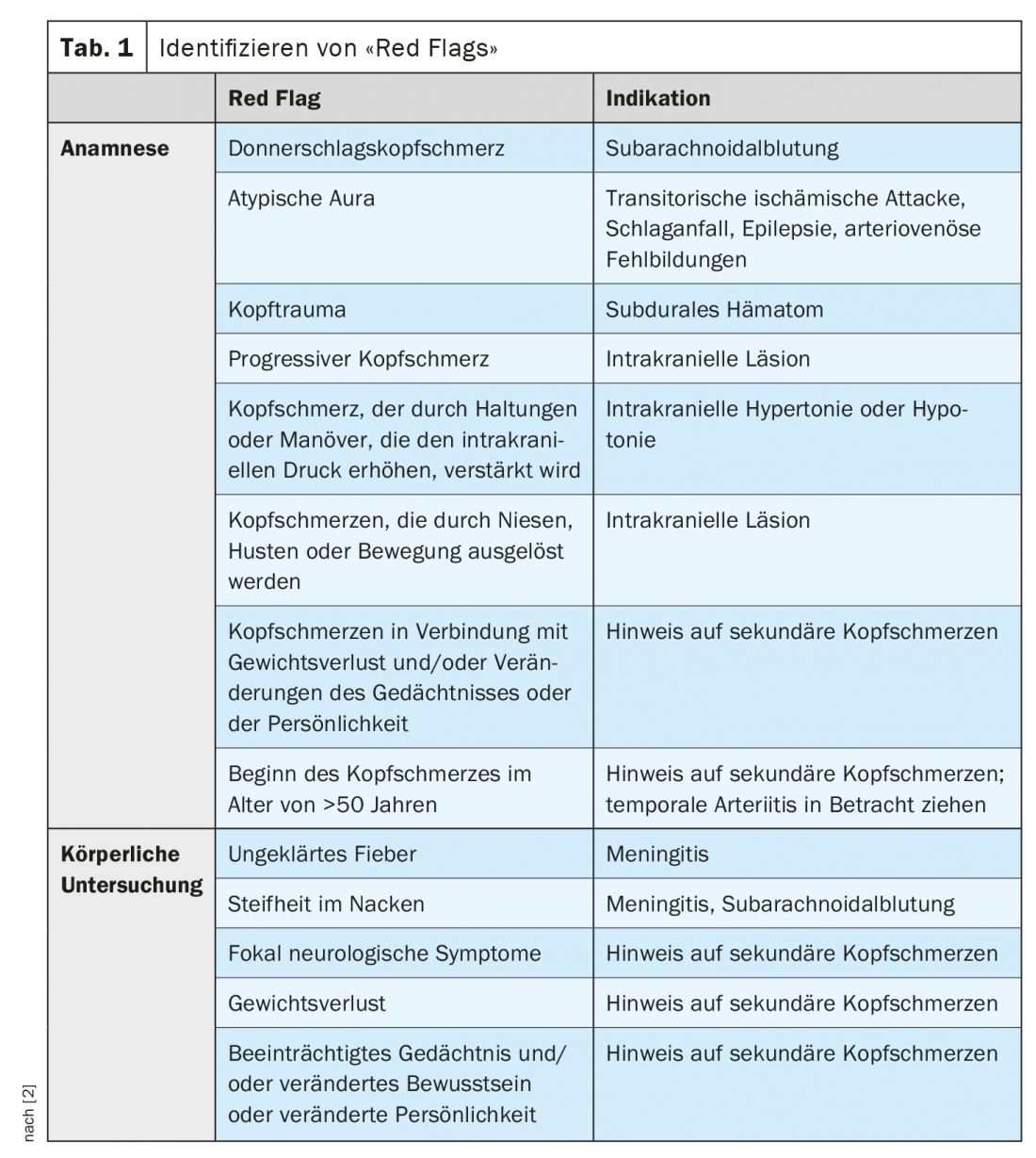

Identificar las “banderas rojas

Para orientar la necesidad y el tipo de diagnósticos adicionales, la identificación de las banderas rojas es de crucial importancia (Tabla 1) [2]. Es necesario realizar más pruebas en el caso de las cefaleas agudas/peragudas que puedan indicar una hemorragia subaracnoidea (HSA) o auras atípicas que aparezcan repentinamente sin una migraña conocida. Además, la cefalea posicional sugestiva de hipertensión o hipotensión intracraneal debe investigarse más a fondo, al igual que la cefalea que se produce con la edad, que suele ir precedida de una causa secundaria. Un traumatismo craneoencefálico o síntomas llamativos en el examen clínico, como fiebre, pérdida de peso, etc., también requieren una mayor aclaración neurológica. Dr. med. et phil. David Winkler, Jefe de Neurología del Hospital Cantonal de Basellandia, se refiere en este punto a un paciente con una infección parecida a la gripe y una tos intensa, seguida de dolores de cabeza diarios. Por último, una resonancia magnética muestra un engrosamiento meníngeo causado por una presión negativa en el sistema del LCR debido a una fuga espontánea de LCR [2].

Terapia de ataque y profilaxis

Las medidas sintomáticas pueden reducir la frecuencia y la gravedad de los ataques de migraña. Lo principal es evitar los factores provocadores, como la cafeína, las bebidas alcohólicas, el chocolate, la leche, los frutos secos o los cítricos. El ejercicio aeróbico regular de resistencia, así como el control del dolor, la gestión del estrés y las técnicas de relajación también pueden ser útiles. Un calendario de dolores de cabeza también puede indicarle cuándo se producen los ataques de migraña y cuándo debe buscar tratamiento.

Los analgésicos de venta libre, como los antiinflamatorios no esteroideos (AINE), se encuentran entre los fármacos de primera elección para la terapia de ataque. Sin embargo, sólo deben utilizarse <10 días al mes, ya que de lo contrario puede producirse cefalea por sobreuso de medicación. También puede recetarse metoclopramida o domperidona para las náuseas. Para los ataques de cefalea más graves, pueden utilizarse triptanes como almotriptán, eletriptán, frovatriptán, naratriptán, rizatriptán, sumatriptán o zolmitriptán. También deben utilizarse <10 días al mes y el tratamiento debe iniciarse al principio del ataque de migraña pero después de que el aura haya remitido. En función de la crisis/progresión migrañosa, es posible aplicar los triptanes por vía nasal o subcutánea, lo que conlleva un rápido inicio de acción que, sin embargo, no es duradero. Si, por el contrario, los triptanes se administran por vía oral, se produce un inicio de acción retardado con un efecto duradero.

Entre los nuevos fármacos ya aprobados en EE.UU. se encuentran Gepante y Ditane. Gepante son bloqueantes de los receptores CGRP con el mismo mecanismo de acción. Los ditanos son receptores de serotonina que tienen el mismo mecanismo de acción que los triptanos, pero presentan menos efectos secundarios vasoactivos, por lo que pueden utilizarse en pacientes con riesgo cardiaco. Cabe mencionar, sin embargo, que la capacidad para conducir está restringida durante ocho horas.

Terapia con anticuerpos CGRP: nueva forma de profilaxis de la migraña

El requisito previo para la indicación de la profilaxis de la migraña son tres o más crisis de migraña al mes, que restrinjan la calidad de vida. Estos ataques de migraña, denominados complicados, con auras debilitantes y/o de larga duración, suelen durar más de 72 horas. En este caso, pueden administrarse terapias básicas. Existen varias clases de sustancias, como los betabloqueantes, los antiepilépticos, los antagonistas del calsio y los psicofármacos, que reducen la frecuencia de los ataques en un 50%. La sustancia que debe administrarse depende del perfil de efectos secundarios del paciente.

Una nueva forma de profilaxis de la migraña son los anticuerpos CGRP, que deben ser recetados por un especialista en neurología. Aquí también hay diferentes sustancias. Por un lado, anticuerpos contra el receptor de CGRP y, por otro, contra el propio péptido relacionado con el gen de la calcitonina (CGRP). Este péptido se libera del nervio trigémino en dirección a la duramadre y provoca una dilatación del agua en la duramadre. Además, hay células del nervio trigémino que influyen con este péptido en la aferencia del dolor desde la duramadre hacia el tálamo. Cabe suponer que el efecto de los anticuerpos tiene lugar principalmente en el nervio trigémino. El principal efecto es, por tanto, una regulación de la dilatación hídrica de los vasos sanguíneos, lo que conlleva una reducción significativa de la frecuencia de las migrañas. La terapia con erenumab conlleva una reducción de hasta cuatro días de migraña al mes [3]. Para la terapia con anticuerpos CGRP, deben haberse utilizado previamente al menos otras dos terapias básicas, que documentadas con un diario de cefaleas no respondieron o no fueron toleradas, o para las que existe una contraindicación.

No todos los dolores de cabeza son iguales

Existen otros tipos de dolor de cabeza además de la migraña. Por ejemplo, la cefalea tensional es un dolor de cabeza holocefálico de leve a moderado con un carácter sordo y deprimente. Los signos vegetativos suelen estar completamente ausentes. Si existe una cefalea tensional crónica y un consumo excesivo de medicación, la relación temporal suele ser difícil de establecer. Por lo tanto, en estos casos, se diagnostica tanto cefalea tensional crónica como cefalea por abuso de medicación. La terapia aguda consiste en tomar AINE. Para la terapia básica, puede administrarse amitriptilina, mirtazapina o venlafaxina y también puede prescribirse fisioterapia.

Una forma bastante rara es la cefalea en racimos. Con este tipo de cefalea, el dolor puede ser invalidante, con largas pausas y ataques predominantemente nocturnos. El diagnóstico es una cefalea unilateral con punctum retroorbitario máximo y síndrome de Horner en el lado del dolor; la rinorrea tampoco es un factor. Los ataques pueden producirse hasta ocho veces al día y durar entre 15 y 180 minutos. La terapia Accut consiste en oxígeno al 100% mediante mascarilla facial, spray nasal de sumatriptán/zolmitriptán o aplicación intranasal de lidocaína al 4-10%. El verapamilo/topiramato (fuera de indicación) puede administrarse como profilaxis.

Literatura:

- PD Dr. med. et phil. David Winkler: “Kopfschmerz und Mirgräne”, Forum für medizinische Fortbildung, 08.09.2021.

- Eigenbrodt, et al: Diagnóstico y tratamiento de la migraña en diez pasos. Nature Reviews Neurology 2021, doi: 10.1038/s41582-021-00509-5.

- Goadsby, et al: Un ensayo controlado de erenumab para la migraña episódica. N Engl J Med 2017, doi: 10.1056/NEJMoa1705848.

PRÁCTICA GP 2021; 16(11): 45-46