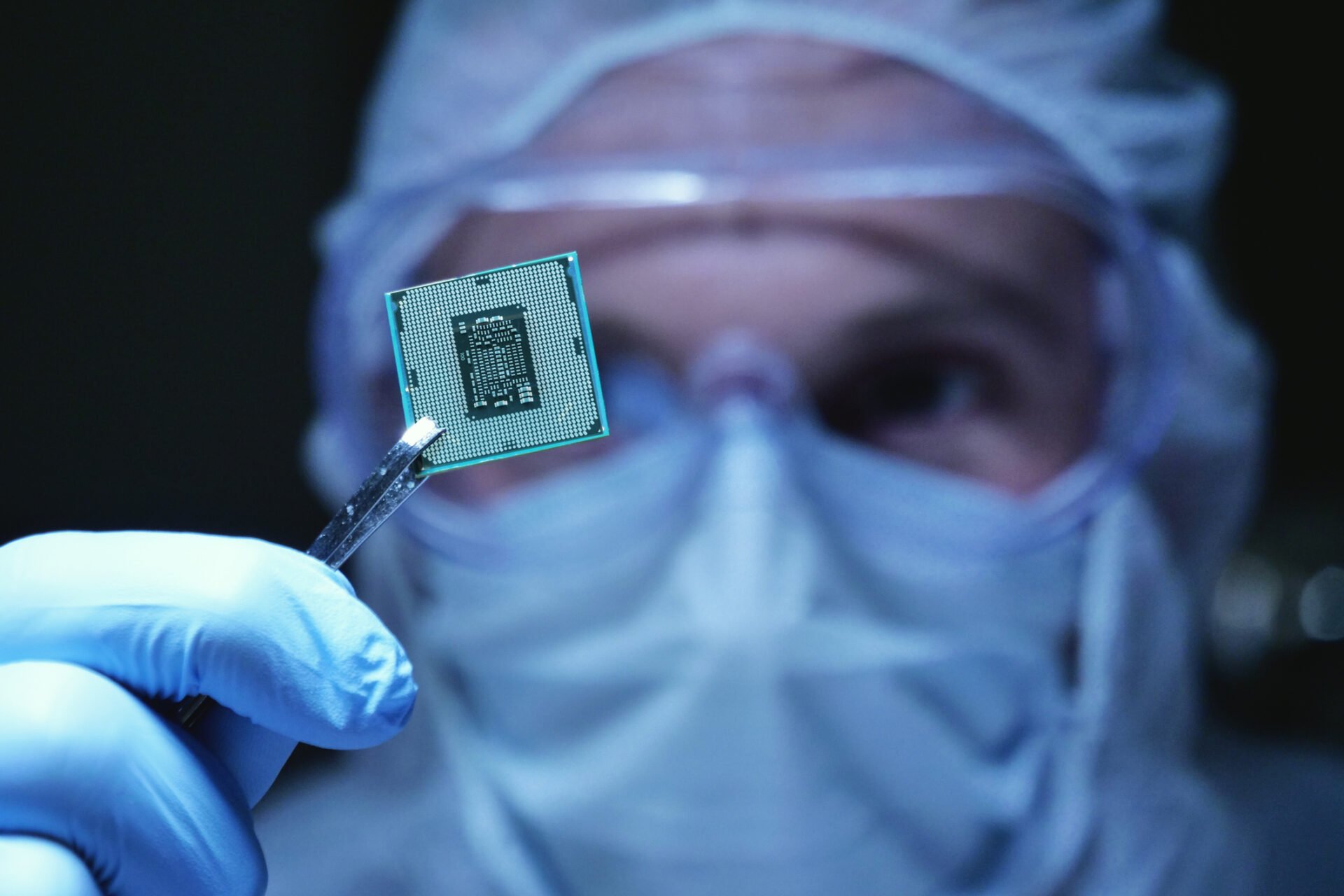

Un equipo internacional dirigido por la investigadora de Jülich Francesca Santoro ha desarrollado un biochip inteligente que imita la retina del ojo. El equipo espera utilizar esta bioelectrónica y otras similares para corregir disfunciones en el cuerpo y el cerebro. El chip es un esfuerzo conjunto de científicos del Forschungszentrum Jülich, la Universidad RWTH de Aquisgrán, el Istituto italiano di tecnologia y la Universidad de Nápoles.

La fusión del hombre y la máquina es el epítome de una historia de ciencia ficción. En realidad, hace tiempo que se dieron los primeros pasos hacia esos ciborgs: la gente lleva marcapasos para tratar la arritmia o implantes cocleares para mejorar su audición. Y los implantes de retina ayudan a las personas casi ciegas a ver al menos un poco. Un nuevo chip podría ayudar a que los implantes de retina se fusionen aún mejor con el cuerpo humano en el futuro. Se basa en polímeros conductores y moléculas sensibles a la luz que pueden utilizarse para imitar la retina, incluidas las vías visuales. Ha sido desarrollado por el grupo de trabajo dirigido por la profesora Francesca Santoro en el Instituto de Bioelectrónica de Jülich (IBI-3) en colaboración con la Universidad RWTH de Aquisgrán, el Istituto italiano di Tecnologia de Génova y la Universidad de Nápoles.

“Nuestro semiconductor orgánico reconoce cuánta luz incide sobre él. Algo similar ocurre en nuestros ojos. La cantidad de luz que incide sobre los fotorreceptores individuales crea en última instancia la imagen en el cerebro”, explica Santoro, que también es catedrático de Interfaces Neuroelectrónicas en la Universidad RWTH de Aquisgrán y científico visitante en el Istituto italiano di Tecnologia.

Chip versátil

La particularidad del nuevo semiconductor es que está formado íntegramente por componentes orgánicos no tóxicos, es moldeable y funciona con iones, es decir, átomos o moléculas cargados. Esto hace que sea mucho más fácil de integrar en sistemas biológicos que los componentes semiconductores rígidos convencionales hechos de silicio, que sólo funcionan con electrones. “Las células de nuestro cuerpo utilizan iones en particular para controlar ciertos procesos e intercambiar información”, explica el investigador. Sin embargo, el desarrollo es sólo una “prueba de concepto”, subraya. El material se sintetizó y luego se caracterizó: “Pudimos demostrar que puede imitar las propiedades típicas de la retina”, afirma.

Y los investigadores ya están pensando en otra posible aplicación: el chip también podría funcionar como una sinapsis artificial, porque la irradiación de luz cambia la conductividad del polímero utilizado a corto y largo plazo. Las sinapsis reales funcionan de forma similar: Al transmitir señales eléctricas, por ejemplo, cambian su tamaño y eficacia, lo que constituye la base de la capacidad de nuestro cerebro para aprender y memorizar. “En futuros experimentos, queremos acoplar los componentes con células biológicas e interconectar muchas individuales”, dice Santoro, mirando hacia el futuro.

Comprender las neuronas

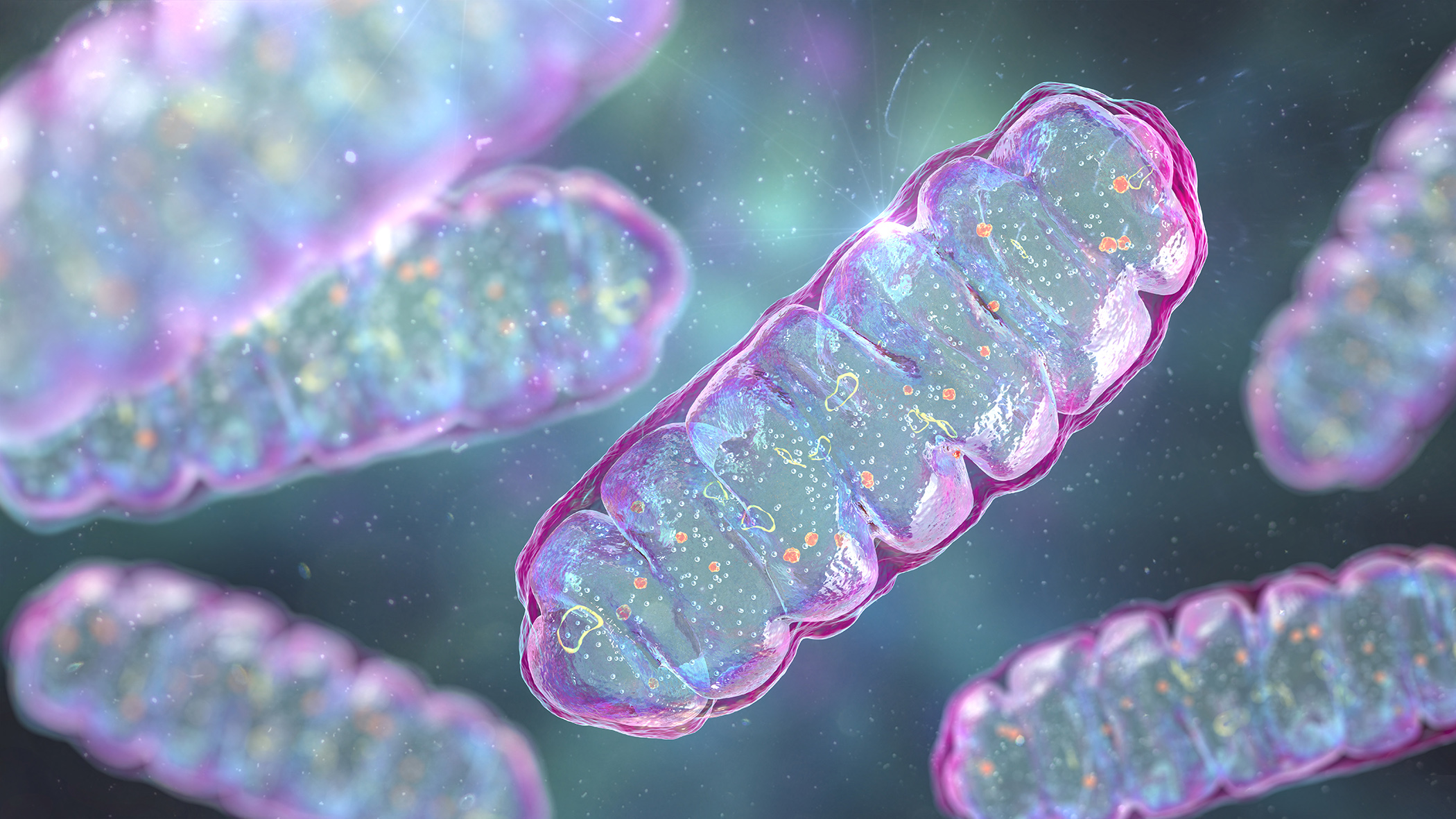

Además de la retina artificial, el equipo de Santoro está desarrollando otros enfoques para chips bioelectrónicos que puedan interactuar con el cuerpo humano de forma similar, especialmente con las células del sistema nervioso. “Por un lado, intentamos recrear la estructura tridimensional de las células nerviosas y, por otro, sus funciones, como procesar y almacenar información”.

Los biopolímeros que utilizaron para la retina artificial resultaron ser un material de partida adecuado. “Esto nos permite reproducir la estructura ramificada de las células nerviosas humanas con sus numerosas dendritas. Puede imaginárselo un poco como un árbol”, explica el científico. Esto es importante porque las células reales prefieren tales estructuras tridimensionales ramificadas a las superficies lisas y establecen así un estrecho contacto con las artificiales.

Los diferentes biochips pueden utilizarse para estudiar neuronas reales, por ejemplo el intercambio celular de información. Por otro lado, Santoro y su equipo esperan poder intervenir activamente en las vías de comunicación de las células en algún momento con sus componentes para desencadenar determinados efectos. Santoro piensa aquí, por ejemplo, en la eliminación de los errores de procesamiento y transmisión de la información que se producen en enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson o el Alzheimer. O para mantener órganos que ya no funcionan correctamente. Además, estos componentes también podrían servir de interfaz entre extremidades o articulaciones artificiales.

La tecnología informática también podría beneficiarse. Debido a sus propiedades, los chips están predestinados a servir como hardware para redes neuronales artificiales. Hasta ahora, los programas de IA siguen funcionando con procesadores convencionales que no pueden adaptar su estructura. Se limitan a imitar el modo de funcionamiento de autoaprendizaje de las redes neuronales cambiantes mediante sofisticados programas informáticos. Eso es muy ineficaz. Las neuronas artificiales podrían remediar esta carencia actual: “Permitirían una tecnología informática que imitara el funcionamiento del cerebro a todos los niveles”, afirma Santoro.

Publicación original:

Federica Corrado et al, Azobenzene-based opto-electronic transistors for neurohybrid building blocks, Nat. Comuníquese. (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41083-2 https://doi.org/10.1038/s41467-023-41083-2