El embarazo y el parto son la causa del 50% de las incontinencias urinarias y del 75% de los prolapsos genitales. La fisioterapia preventiva, las modificaciones del estilo de vida, el masaje perineal y las compresas calientes pueden ayudar durante el parto.

Además del descensus genitalis, la incontinencia urinaria y fecal también se clasifican como trastornos del suelo pélvico. Las principales formas de incontinencia urinaria son la incontinencia urinaria de esfuerzo y la vejiga hiperactiva (VHA). En la incontinencia fecal se distingue entre incontinencia fecal (pérdida de heces líquidas/sólidas) y anal (también pérdida involuntaria de gases).

En Estados Unidos, los costes ambulatorios de todos estos trastornos del suelo pélvico se estiman en 300.000.000 de dólares al año [1], y la mayor parte se destina a los materiales para la incontinencia, en su mayoría necesarios. La altísima incidencia de estos problemas de salud se describe vívidamente con un riesgo a lo largo de la vida del 11-19% de tener que someterse en algún momento a una intervención quirúrgica por prolapso o incontinencia urinaria [2]. Si además tenemos en cuenta que no todas las pacientes sintomáticas llegan a operarse, el número de mujeres afectadas es mucho mayor. Se calcula que la tasa de mujeres con descensos o incontinencia es de aproximadamente un tercio de todas las mujeres [3], y seguirá aumentando debido al cambio demográfico.

Prevalencia

La incontinencia urinaria en el embarazo es frecuente, con una prevalencia del 7-60%, aunque la buena noticia es que se resuelve por completo en el 70-86% de las pacientes [4,5].

La incontinencia fecal se produce en el 2-13,6% de los casos durante el embarazo [6], y la incontinencia anal (descarga involuntaria adicional de flatos) hasta en el 65% [7], con tasas que siguen siendo del 1-6% (fecal) y del 13-25% (incontinencia anal) al cabo de un año [8].

Factores de riesgo

Se calcula que el 50% de la incontinencia urinaria y el 75% de los prolapsos genitales se deben al embarazo y al parto [9]. En los últimos años, la cuestión de los factores de riesgo de los trastornos del suelo pélvico ha cobrado cada vez más importancia en la investigación clínica, con especial atención a la influencia del embarazo y el parto. Al identificar los factores de riesgo, se espera poder desarrollar estrategias preventivas para la obstetricia [10], lo que ya ha tenido un éxito parcial.

Los estudios demuestran que la incontinencia de esfuerzo y el descensus genitalis están estrechamente asociados al embarazo y al parto vaginal [11], pero a menudo se dan simultáneamente diferentes factores de riesgo y, por tanto, es difícil estudiar los efectos aislados [12]. Las pruebas también demuestran que la edad, la paridad y la obesidad son factores de riesgo para los trastornos del suelo pélvico [13].

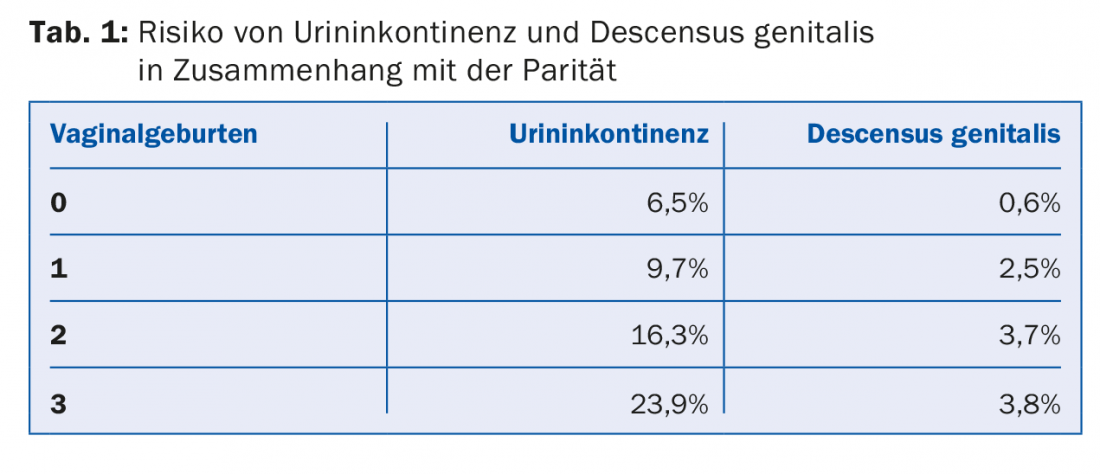

Paridad: El riesgo de incontinencia urinaria y de descensos genitales aumenta de forma casi lineal con la paridad (Tab. 1) [14,15], en la que el primer parto parece tener la mayor influencia [16]. Tras la menopausia, el efecto de la paridad se relativiza y la edad se convierte en el factor de riesgo más importante [15].

Embarazo: La prevalencia y la gravedad de la incontinencia urinaria aumentan durante el embarazo [4].

Parto vaginal: Al nacer, el perímetro cefálico del bebé es un factor de riesgo independiente para los trastornos del suelo pélvico, al igual que una fase de expulsión prolongada [10]. Un peso al nacer >4000 g aumenta el riesgo de incontinencia urinaria más adelante en la vida en un 50% [17]. En comparación con la cesárea, el parto vaginal tiene casi tres veces más riesgo de incontinencia urinaria [18].

Parto instrumental (campana de vacío, fórceps): En la década de 1920, se pensaba que los fórceps permitirían evacuar la cabeza de forma más controlada, protegiendo así el suelo pélvico. Hoy en día, se sabe que el daño al músculo elevador y al nervio pudendo se produce con mayor frecuencia tras el uso de fórceps [19]. Al utilizar el fórceps, se produce un descensus genitalis relevante adicional por cada ocho partos con fórceps [20]. Incluso después de hasta 23 años, un parto vaginal y una cesárea aumentan el riesgo de trastornos del suelo pélvico [21].

Episiotomía: Hace más de 100 años, se propagó la episiotomía rutinaria para proteger el suelo pélvico. Ocurre lo contrario: no se reducen las lesiones en el parto ni el descensos y la incontinencia, sino que incluso aumenta el riesgo de infecciones y dispareunia [22], por lo que la episiotomía sólo debería practicarse por indicación y en ningún caso de forma rutinaria en todos los partos.

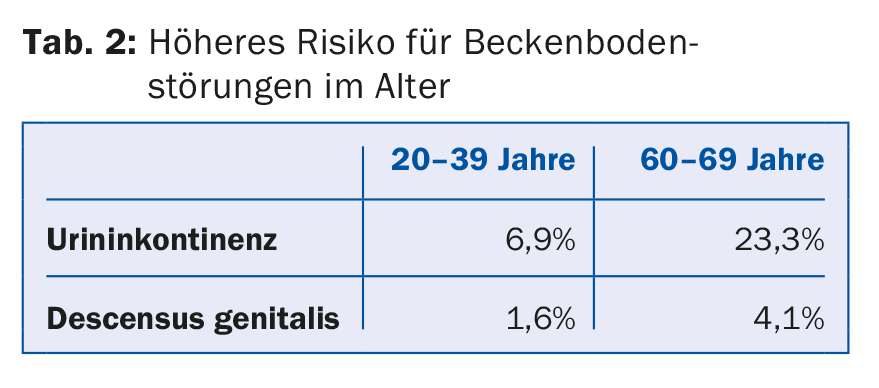

Edad: Con la edad, la mujer pierde aproximadamente un 1% de los músculos del suelo pélvico al año [23]. Esto explica un mayor riesgo de trastornos del suelo pélvico a la edad [15], y la edad materna al nacer también aumenta el riesgo de incontinencia urinaria en un 3% por año de vida (Tab. 2) [24]. Además, los traumatismos de nacimiento a una edad más temprana se compensan con la fuerza del suelo pélvico y sólo se hacen patentes más tarde debido a la degeneración relacionada con la edad.

Peso corporal: Un IMC >25 kg/m2 duplica el riesgo de descensos genitales [25] y por cada punto de IMC aumenta el riesgo de incontinencia urinaria en un 8% [24].

Otros: El estreñimiento crónico también parece aumentar el riesgo [26]. En cuanto a un componente genético como factor de riesgo, sólo existen unos pocos datos [27].

Uno de los factores de riesgo más importantes para la incontinencia fecal son los desgarros perineales de mayor grado con afectación del músculo esfínter ani interno/externo al nacer [6,8]. Los factores de riesgo de desgarros perineales de mayor grado son el parto operatorio vaginal, el peso al nacer, las anomalías de implantación de la cabeza fetal, la expulsión rápida, el origen asiático, la edad y la primiparidad, mientras que el CAP no parece tener ninguna influencia [28,29]. La detección y el tratamiento primario adecuado de los desgarros perineales de mayor grado son eminentemente importantes para prevenir la incontinencia fecal [30,31].

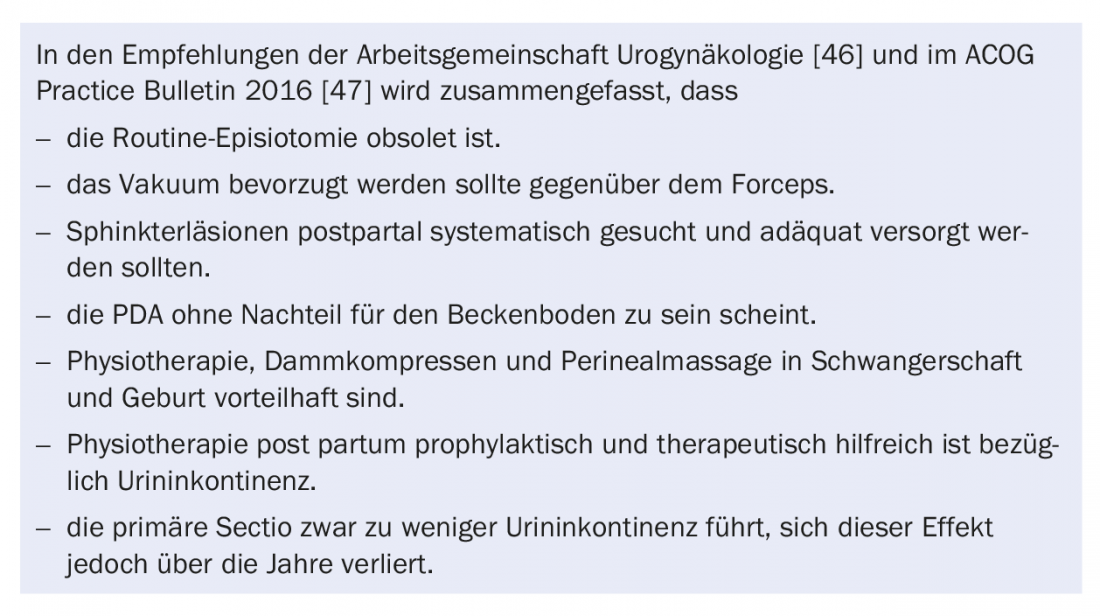

Ver

Algoritmos como UR-CHOICE están diseñados para ayudar a evaluar el riesgo de trastornos posteriores del suelo pélvico con factores de riesgo conocidos, con el fin de encontrar un “consentimiento informado” para el modo de parto. Este algoritmo incorpora datos sobre el estado de continencia antes del embarazo, el origen étnico, la edad en el primer embarazo, la estatura, la obesidad, los antecedentes familiares, la paridad y el peso estimado del bebé, y actualmente es objeto de una investigación clínica [32].

Patomecanismo

Diferentes teorías intentan explicar la conexión entre el embarazo y el parto y los trastornos del suelo pélvico. La incontinencia de esfuerzo durante el embarazo se ve favorecida por el aumento de la presión sobre la vejiga debido al crecimiento del útero, el efecto relajante de la progesterona en los tejidos, así como la disminución del contenido de relaxina y colágeno y el estiramiento excesivo de los tejidos paravaginales, lo que conduce a una uretra demasiado móvil y a la incontinencia resultante [33].

Durante el parto, se habla de daños en el mecanismo de la continencia, es decir, daños directos en los músculos del suelo pélvico [34] y/o daños en la inervación motora a través de la presión y el (sobre)estiramiento con la consiguiente desmielinización. Simulaciones biomecánicas por ordenador han demostrado que algunas mujeres estiran en exceso sus músculos del suelo pélvico hasta un 245% durante el parto [35]. Si se añaden los fenómenos degenerativos de la vejez, los daños se manifiestan años después del traumatismo inicial [36]. El daño neuromuscular parece regenerarse parcialmente en el primer año posparto, lo que podría explicar la frecuente remisión espontánea de la incontinencia de esfuerzo en el primer año [37].

Prevención

La fisioterapia preventiva ayuda a reducir el riesgo de incontinencia urinaria hasta seis meses después del parto, y las pacientes sintomáticas con incontinencia urinaria posparto mejoran significativamente doce meses después del parto [38].

Así pues, la prevención de la incontinencia posparto se centra en la fisioterapia, pero existen otros factores modificables [39]. Las recomendaciones de grado B son lograr un peso normal antes del embarazo, alcanzar el peso basal después del parto, hacer ejercicio, evitar el estreñimiento y dejar de fumar.

Es posible que el masaje perineal no prevenga la incontinencia ni los desgarros perineales de mayor grado, pero sí reduce el traumatismo perineal y el dolor persistente posparto [40].

Por otro lado, se ha demostrado que las compresas perineales calientes durante el parto reducen la incontinencia urinaria y los desgarros perineales [41].

El factor de riesgo modificable más importante es el peso corporal, ya que una reducción de peso del 10% reduce los síntomas de incontinencia urinaria en un 50% [24].

Sectio electiva – ¿”Proteja su canal del amor”?

Especialmente a finales del milenio pasado, las cesáreas se propagaron provocativamente para evitar los trastornos del suelo pélvico y la insensibilidad sexual. Esto no ha prevalecido en ninguna de las directrices actuales [42–44]porque, aunque el riesgo de descensos e incontinencia es menor [45]En primer lugar, serían necesarias de ocho a nueve secciones para evitar un caso de incontinencia urinaria y, en segundo lugar, la sectio sólo ofrece una protección incompleta: incluso después de la sectio, la tasa de incontinencia urinaria es del 25%, ya que el propio embarazo ya somete a tensión el suelo pélvico. [24]. Además, la sectio en sí no está exenta de riesgos ni para la madre ni para el niño (riesgos quirúrgicos, dolor de heridas, síndrome de dificultad respiratoria infantil y trastornos de adaptación). Muchas mujeres también subestiman el dolor en los días posteriores al parto causado por la sectio.

Terapia

Si se producen síntomas de descensos o incontinencia durante el embarazo, la terapia quirúrgica sólo debe considerarse tras el destete y los cambios hormonales y la regeneración del suelo pélvico que lo acompañan. En consecuencia, la fisioterapia y los pesarios son los principales tratamientos para los síntomas durante el embarazo. Posteriormente, también, las medidas quirúrgicas deberían llevarse a cabo, si es posible, sólo después de haber completado la planificación familiar, ya que existen pocos datos sobre el embarazo y el parto después de la cirugía de incontinencia/descensado.

Si se toma la decisión de tratar quirúrgicamente la incontinencia de esfuerzo, la cinta vaginal sin tensión (TVT) es actualmente la regla de oro. Para el tratamiento de la incontinencia de urgencia en el embarazo, los preparados de oxibutinina son los más adecuados (categoría B).

Tras un desgarro perineal de grado superior, los antecedentes y la ecografía endoanal deben ayudar a evaluar si está justificado otro parto espontáneo o si debe recomendarse un parto primario por incisión. Dicha evaluación puede realizarse en el centro de uroginecología, por lo que debería ofrecerse dicha consulta a todas las pacientes tras un desgarro perineal de grado superior.

Mensajes para llevarse a casa

- Entre el 11 y el 19% es el riesgo de por vida de sufrir incontinencia o de someterse a una operación de descensos.

- El embarazo y el parto son la causa del 50% de las incontinencias urinarias y del 75% de los prolapsos genitales.

- La incontinencia fecal está estrechamente asociada a los desgarros perineales de mayor grado.

- Los patomecanismos son probablemente lesiones del pudendo y del elevador.

- La fisioterapia, las modificaciones del estilo de vida (comportamiento con la bebida, peso, abandono del alcohol/nicotina), el masaje perineal y las compresas calientes durante el parto son útiles de forma preventiva.

Literatura:

- Sung VW, Washington B, Raker CA: Costes de la atención ambulatoria relacionada con los trastornos del suelo pélvico femenino en Estados Unidos. Am J Obstet Gynecol 2010; 202: 483-484.

- Smith FJ, et al: Riesgo vitalicio de someterse a una intervención quirúrgica por prolapso de órganos pélvicos. Obstet Gynecol 2010; 116: 1096-1100.

- Boreham MK, et al: Incontinencia anal en mujeres que acuden a atención ginecológica: prevalencia, factores de riesgo e impacto en la calidad de vida. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 1637-1642.

- Solans-Domenech M, Sanchez E, Espuna-Pons M: Incontinencia urinaria y anal durante el embarazo y el posparto: incidencia, gravedad y factores de riesgo. Obstet Gynecol 2010; 115: 618-628.

- Cerruto MA, et al: Prevalencia, incidencia e impacto de los factores obstétricos en la incontinencia urinaria femenina en Europa: una revisión sistemática. Urol Int 2013; 90: 1-9.

- Gyhagen M, et al: Incontinencia fecal 20 años después de un parto: comparación entre parto vaginal y cesárea. Int Urogynecol J 2014; 25: 1411-1418.

- King VG, et al: Uso de la puntuación Brink para predecir la incontinencia anal posparto. Am J Obstet Gynecol 2010; 203: 486-485.

- Guise JM, et al: Incidencia de la incontinencia fecal tras el parto. Obstet Gynecol 2007; 109: 281-288.

- Patel DA, et al: Parto y disfunción del suelo pélvico: un enfoque epidemiológico para la evaluación de las oportunidades de prevención en el parto. Am J Obstet Gynecol 2006; 195: 23-28.

- Lavy Y, et al: ¿Pueden prevenirse las lesiones del suelo pélvico secundarias al parto? Int Urogynecol J 2012; 23: 165-173.

- Leijonhufvud A, et al: Riesgo de disfunción del suelo pélvico tratada quirúrgicamente en relación con la edad del primer parto. Am J Obstet Gynecol 2012; 207: 303-307.

- Memon HU, Handa VL: Parto vaginal y trastornos del suelo pélvico. Womens Health (Lond) 2013; 9: 265-277.

- Jelovsek JE, Maher C, Barber MD: Prolapso de órganos pélvicos. Lancet 2007; 369: 1027-1038.

- DeLancey JO: La epidemia oculta de la disfunción del suelo pélvico: objetivos alcanzables para mejorar la prevención y el tratamiento. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 1488-1495.

- Nygaard I, et al: Prevalencia de trastornos sintomáticos del suelo pélvico en mujeres estadounidenses. JAMA 2008; 300: 1311-1316.

- Rortveit G, et al: Efectos de la paridad sobre la incontinencia urinaria dependientes de la edad y el tipo: el estudio noruego EPINCONT. Obstet Gynecol 2001; 98: 1004-1010.

- Thom DH, et al: Acontecimientos del parto y riesgo de incontinencia urinaria en etapas posteriores de la vida. Neurourol Urodyn 2011; 30: 1456-1461.

- Casey BM, et al: Antecedentes obstétricos de la disfunción del suelo pélvico posparto. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 1655-1662.

- Krofta L, et al: Traumatismo pubococcígeo-puborrectal tras el parto con fórceps: evaluación del músculo elevador del ano con ecografía 3D/4D. Int Urogynecol J Disfunción del suelo pélvico 2009; 20: 1175-1181.

- Handa VL, et al: Trastornos del suelo pélvico tras el parto vaginal: efecto de la episiotomía, la laceración perineal y el parto quirúrgico. Obstet Gynecol 2012; 119: 233-239.

- Volloyhaug I, et al: Prolapso de órganos pélvicos e incontinencia 15-23 años después del primer parto: un estudio transversal. BJOG 2015; 122: 964-971.

- Hartmann K, et al: Resultados de la episiotomía rutinaria: una revisión sistemática. JAMA 2005; 293: 2141-2148.

- Perucchini D, et al: Efectos de la edad en el músculo estriado uretral. I. Cambios en el número y diámetro de las fibras musculares estriadas de la uretra ventral. Am J Obstet Gynecol 2002; 186: 351-355.

- Gyhagen M, et al: La prevalencia de la incontinencia urinaria 20 años después del parto: un estudio nacional de cohortes en primíparas solteras tras parto vaginal o cesárea. BJOG 2013; 120: 144-151.

- Swift S, et al: Estudio de soporte de órganos pélvicos (POSST): distribución, definición clínica y condición epidemiológica de los defectos de soporte de órganos pélvicos. Am J Obstet Gynecol 2005; 192: 795-806.

- Weber AM, et al: Prolapso vaginal posterior y función intestinal. Am J Obstet Gynecol 1998; 179: 1446-1449.

- Ward RM, et al: Epidemiología genética del prolapso de órganos pélvicos: una revisión sistemática. Am J Obstet Gynecol 2014; 211: 326-335.

- Wang A, et al: Incontinencia fecal: una revisión de la prevalencia y los factores de riesgo obstétricos. Int Urogynecol J Disfunción del suelo pélvico 2006; 17: 253-260.

- Burrell M, et al: Factores de riesgo de lesiones obstétricas del esfínter anal e incontinencia anal y urinaria posparto: un ensayo de casos y controles. Int Urogynecol J 2015; 26: 383-389.

- Bradley CS, et al: Factores de riesgo de lagunas ecográficas del esfínter anal interno entre 6 y 12 meses después del parto complicado por desgarro del esfínter anal. Am J Obstet Gynecol 2007; 197: 310-315.

- Sultan AH, et al: Desgarros obstétricos de tercer grado del esfínter anal: factores de riesgo y resultado de la reparación primaria. BMJ 1994; 308: 887-891.

- Wilson D, et al: UR-CHOICE: ¿podemos proporcionar a las futuras madres información sobre el riesgo de padecer una futura disfunción del suelo pélvico? Int Urogynecol J 2014; 25: 1449-1452.

- Sangsawang B, Sangsawang N: Incontinencia urinaria de esfuerzo en mujeres embarazadas: revisión de la prevalencia, la fisiopatología y el tratamiento. Int Urogynecol J 2013; 24: 901-912.

- Guzmán RR, et al: Impacto del traumatismo del elevador sobre la función muscular del suelo pélvico. Int Urogynecol J 2014; 25: 375-380.

- Svabik K, Shek KL, Dietz HP: ¿Cuánto tiene que estirarse el hiato elevador durante el parto? BJOG 2009; 116: 1657-1662.

- Toglia MR, DeLancey JO: La incontinencia anal y el ginecólogo-obstetra. Obstet Gynecol 1994; 84: 731-740.

- Allen RE, et al: Daños en el suelo pélvico y parto: un estudio neurofisiológico. Br J Obstet Gynaecol 1990; 97: 770-779.

- Boyle R, et al: Entrenamiento de la musculatura del suelo pélvico para la prevención y el tratamiento de la incontinencia urinaria y fecal en mujeres prenatales y postnatales. Cochrane Database Syst Rev 2012; 10: CD007471.

- Wesnes SL, Lose G: Prevención de la incontinencia urinaria durante el embarazo y el posparto: una revisión. Int Urogynecol J 2013; 24: 889-899.

- Beckmann MM, Garrett AJ: Masaje perineal prenatal para reducir el traumatismo perineal. Cochrane Database Syst Rev 2006; CD005123.

- Aasheim V, et al: Técnicas perineales durante la segunda fase del parto para reducir el traumatismo perineal. Cochrane Database Syst Rev 2017; 6: CD006672.

- Koc O, Duran B: Papel de la cesárea electiva en la prevención de los trastornos del suelo pélvico. Curr Opin Obstet Gynecol 2012; 24: 318-323.

- Nelson RL, et al: Parto por cesárea para la prevención de la incontinencia anal. Cochrane Database Syst Rev 2010; CD006756.

- Lavender T, et al: Cesárea por razones no médicas a término. Cochrane Database Syst Rev 2012; CD004660.

- Koc O, et al: ¿Es la cesárea una auténtica panacea para prevenir los trastornos de los órganos pélvicos? Int Urogynecol J 2011; 22: 1135-1141.

- Meyer S, et al: El suelo pélvico durante el embarazo y después del parto: recomendaciones del Consejo de la AUG. Carta de expertos SGGG 2012; nº 29.

- Boletín de práctica nº 165: Prevención y tratamiento de las laceraciones obstétricas en el parto vaginal. Obstet Gynecol 2016; 128: e1-e15.

PRÁCTICA GP 2018; 13(5): 23-26