Los trastornos por tics son enfermedades crónicas comunes en la infancia. El curso es favorable en la mayoría de los casos. La psicoeducación conduce a un alivio significativo. El tratamiento está indicado para los tics más graves o un deterioro psicosocial notable.

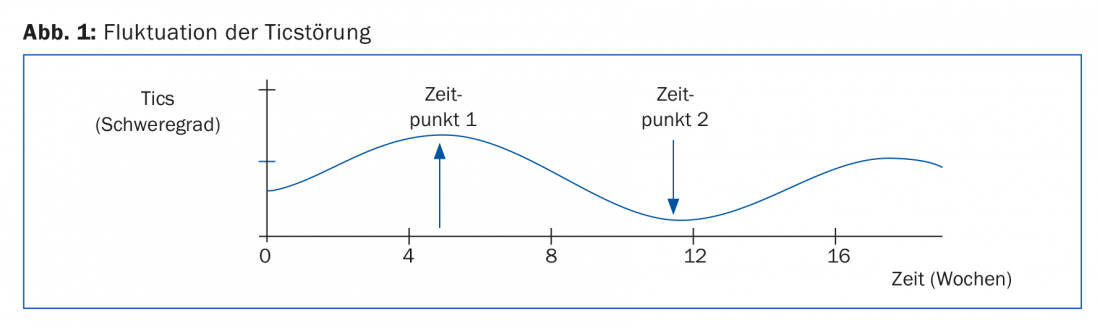

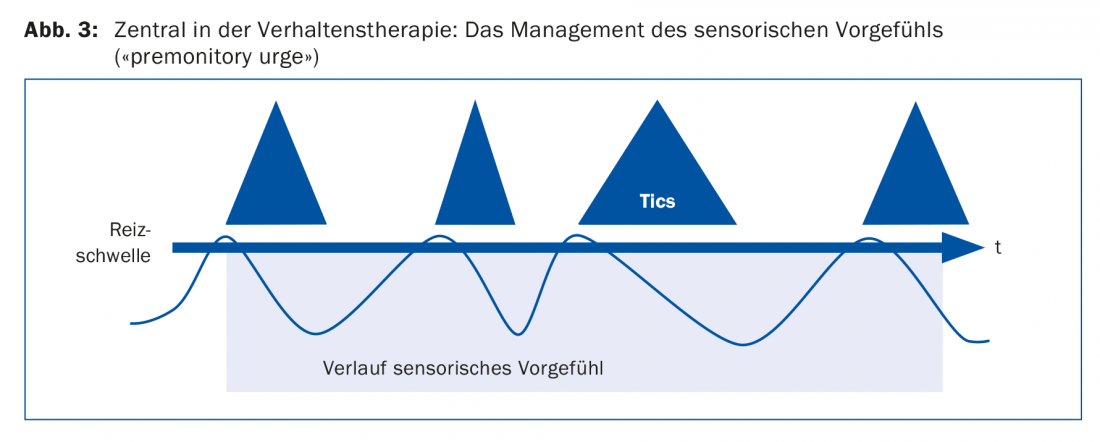

Los tics son movimientos o sonidos cortos, repentinos, repetitivos y no rítmicos. A diferencia de las compulsiones, se experimentan como involuntarias y sin sentido y su supresión suele ir acompañada de un aumento de la excitación. Se distingue entre tics motores o vocales simples y complejos. Las fluctuaciones en la frecuencia y el patrón a lo largo de horas, días, semanas y meses son una característica típica de los tics (Fig. 1). Este hecho debe tenerse en cuenta a la hora de evaluar cualquier intervención. Por lo general, los tics van precedidos de una desagradable sensación de urgencia sensomotora. Este “impulso premonitorio” es experimentado por muchos enfermos como más desagradable que el propio tic y se ha demostrado que afecta a la calidad de vida. La pre-sensación ocupa una posición central en los tratamientos de terapia conductual como el Entrenamiento en Reversión de Hábitos (TRH) o la Prevención de Exposición y Respuesta (PRE).

Normalmente, los tics no se experimentan como algo sobre lo que se pueda influir o controlar a voluntad. Sin embargo, a medida que el trastorno progresa, muchos niños y adolescentes aprenden a suprimir sus tics durante periodos de tiempo variables. Las tensiones, la excitación emocional y el estrés o incluso la alegría pueden aumentar los tics situacionales. Se vuelven menos frecuentes cuando se concentra en una actividad determinada o mediante la relajación o la distracción, y en la mayoría de los casos los tics remiten durante el sueño [1].

Frecuencia

Hasta un 12% de los niños y adolescentes en edad escolar primaria se ven afectados por un trastorno de tic transitorio a nivel transcultural y mundial. En un 3-4%, los síntomas persisten de forma crónica. Si los tics motores y vocales crónicos están presentes al mismo tiempo y persisten durante más de doce meses, el diagnóstico es síndrome de Tourette, cuya prevalencia es de aproximadamente el 1%. Los niños se ven afectados cuatro veces más que las niñas y también tienen más probabilidades de sufrir problemas de conducta externalizantes concomitantes. Las niñas tienen más probabilidades de verse afectadas por síntomas obsesivo-compulsivos comórbidos.

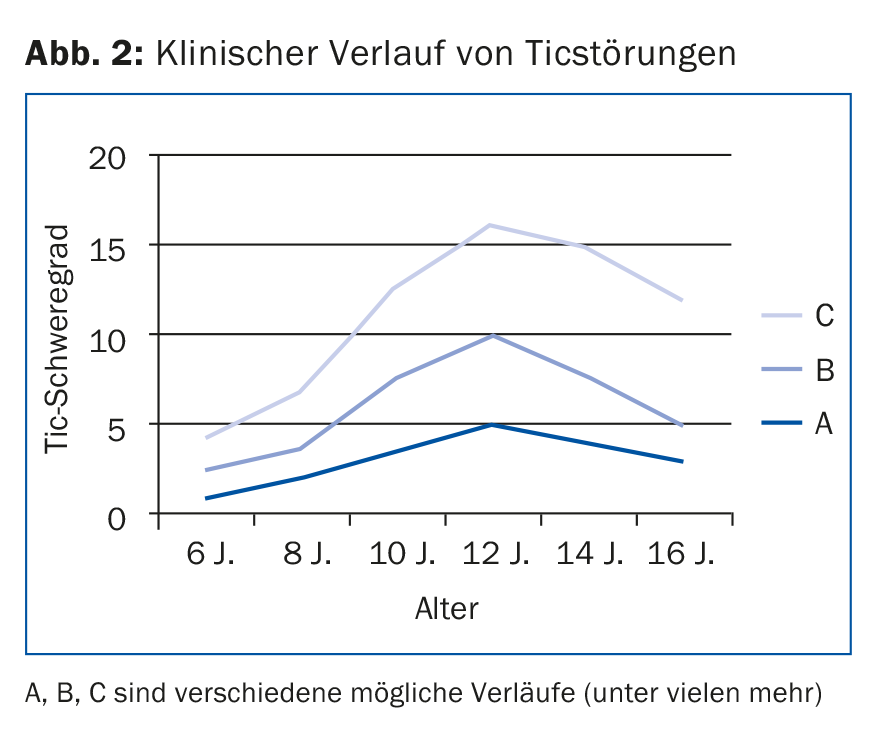

La gravedad de un tic nervioso aumenta notablemente en la mayoría de los afectados entre los cinco y los diez años. En la mayoría de los casos -independientemente del tratamiento- el curso en la adolescencia se caracteriza por una disminución de los síntomas (Fig. 2). La maduración del cerebro durante el desarrollo mejora el control de los impulsos, lo que se traduce en menores tasas de prevalencia en la edad adulta [2].

Comorbilidades

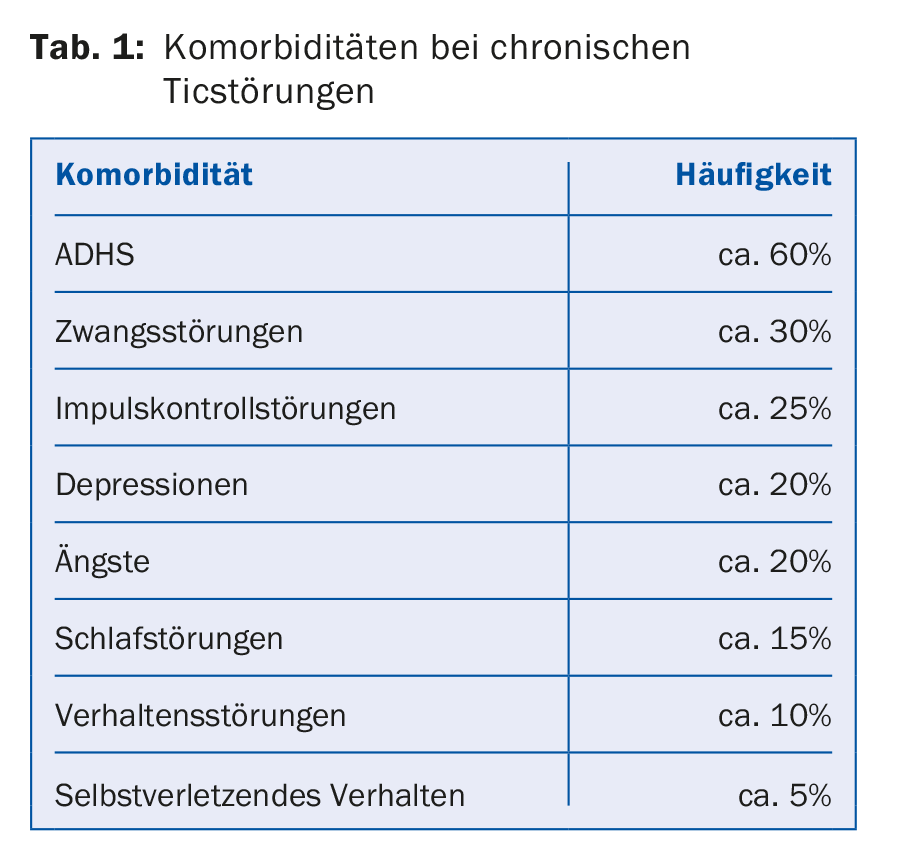

Las comorbilidades neuropsiquiátricas están presentes en el 20-75% de los trastornos por tics crónicos; en los pacientes con síndrome de Tourette, son la norma en el 80-90% de los casos. El curso y la gravedad de los trastornos acompañantes afectan a los pacientes más que los tics y son un factor de riesgo mayor para su desarrollo. Las comorbilidades más comunes son el TDAH y el trastorno obsesivo-compulsivo (tab. 1).

Causas

Las causas de un tic nervioso como enfermedad orgánica no psicológica aún no se han aclarado de forma concluyente. Se asume un modelo multifactorial, que contiene interacciones entre influencias genéticas, neurobiológicas, psicológicas y exógenas. Es probable que la predisposición al trastorno de tics sea genética, mientras que la gravedad y el curso del trastorno están determinados por factores epigenéticos como las complicaciones durante el embarazo, el estrés psicosocial o factores inmunológicos. El papel destacado del sistema dopaminérgico en la patogénesis de los trastornos de tics es indiscutible, sospechándose una hiperactividad o hipersensibilidad funcional del metabolismo dopaminérgico.

Diagnóstico y evaluación de la gravedad

La clarificación y el diagnóstico de los trastornos por tics suelen tener lugar años después de la aparición de los síntomas y, como medidas iniciales, ya pueden proporcionar un alivio considerable a los afectados y a sus padres. El diagnóstico se realiza clínicamente mediante una evaluación psiquiátrica detallada del niño y el adolescente. Además de explorar los tics, debe registrarse cualquier comorbilidad y deben excluirse otros trastornos del movimiento (como estereotipias, trastornos coreaticos, discinesias, síndrome de las piernas inquietas o trastornos funcionales del movimiento) [3].

Tratamiento

La indicación del tratamiento depende de la gravedad del trastorno y del deterioro psicosocial percibido por la persona afectada y su entorno social. En muchos casos, un trastorno de tic es leve, por lo que no se reconoce o causa poco sufrimiento. A menudo, la educación y el asesoramiento sobre el trastorno (psicoeducación) de los padres, el niño, los profesores y el entorno social son suficientes para contrarrestar las preocupaciones y las reacciones desfavorables del entorno [1]. Se aconseja una estrategia de “observar y esperar”, con visitas de seguimiento al cabo de seis o doce meses. Según las directrices clínicas europeas [4], se recomienda el tratamiento en caso de tics graves o trastornos concomitantes. El tipo y la gravedad de los tics, el malestar subjetivo y psicosocial, las limitaciones del nivel funcional y la falta de autocontrol y de mecanismos de afrontamiento suficientes influyen en la elección de la terapia. Dependiendo de la gravedad y de las comorbilidades, el tratamiento consiste en terapia conductual, medicación o una combinación de estas opciones terapéuticas. Ninguna de las terapias disponibles puede curar un tic nervioso ni influir en sus causas ni en su curso espontáneo.

Terapia conductual

El elemento central de la terapia conductual para los trastornos por tics es el Entrenamiento en reversión de hábitos (TRH) [5]. Asume que los hábitos de comportamiento se convierten en problemas cuando son parcialmente inconscientes, socialmente tolerados y mantenidos a través de la repetición constante. En la THS, el paciente aprende a interrumpirlos y a sustituir los tics por conductas realizadas conscientemente, lo que mejora el autocontrol. Mediante el entrenamiento de la percepción de la pre-sensación sensoriomotora, los pacientes aprenden a atenuar o prevenir el tic con la contrarregulación (Fig.3). Contrariamente a las suposiciones anteriores, la supresión prolongada de los tics no conduce a un aumento del “rebote”, especialmente si se apoya al paciente en la supresión de los tics mediante un refuerzo continuo y técnicas de relajación acompañantes [6].

En correspondencia con el tratamiento de los trastornos obsesivo-compulsivos, la exposición con prevención de respuesta (ER) también se ha utilizado recientemente para los trastornos por tics [7]. La pre-sensación ocupa un lugar especial en esto. La ER entiende los tics como reacciones habituadas a las sensaciones previas aversivas. El objetivo es suprimir todos los tics presentes simultáneamente y durante el mayor tiempo posible. Centrarse en hacer frente a la molesta sensación preexistente hace que sea más fácil abstenerse de los tics. Los elementos de la Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y la terapia respiratoria también pueden servir de apoyo a la terapia conductual. Sin embargo, el tratamiento de terapia conductual requiere un entrenamiento regular en la vida cotidiana y un alto nivel de automotivación.

Las buenas pruebas de la terapia conductual (TRH y ER) para los trastornos de tics están ahora respaldadas por ensayos controlados aleatorios [7,8]. Las directrices clínicas europeas [4] recomiendan la terapia conductual para el ST y otros trastornos de tics como método de primera elección. Aún faltan estudios que comparen la eficacia de la terapia conductual y la medicación para los trastornos de tics. Debido a los mejores efectos a largo plazo y a los menores efectos secundarios, se recomienda no obstante iniciar el tratamiento con psicoeducación y terapia conductual (TRH y ERP).

A pesar de las pruebas disponibles sobre la terapia conductual para los trastornos por tics, estos métodos siguen siendo utilizados con demasiada poca frecuencia por psiquiatras y psicólogos en Europa y EE.UU.. Muchos médicos apenas conocen la THS o no se sienten lo suficientemente competentes para utilizarla. La cibersalud podría ser una posible forma de afrontar este reto. Varios grupos de investigación están estudiando la eficacia de las aplicaciones de terapia conductual basadas en vídeo y en la web [9]. Las aplicaciones específicas para teléfonos inteligentes también pueden contribuir a la difusión y el apoyo de la terapia para los jóvenes afectados.

Tratamiento farmacológico

Si existe una sintomatología de tics masiva y variada con comorbilidades, el cumplimiento de la terapia conductual por parte del niño o adolescente suele disminuir. La farmacoterapia está indicada para los trastornos por tics graves y crónicos que deterioran significativamente la calidad de vida de niños y adolescentes (por ejemplo, a través del aislamiento social y la estigmatización, así como pérdidas en el rendimiento escolar). Los neurolépticos atípicos en dosis bajas son los fármacos de primera elección en Europa y se administran “fuera de indicación”, aunque se dispone de pocos estudios controlados sobre esta indicación [10]. El haloperidol está aprobado, pero apenas se utiliza ya debido a sus efectos secundarios. El tiapridal®, un antagonista selectivo de los receptores D2 de la dopamina, ha sido durante mucho tiempo el fármaco de elección para los niños en Suiza y Alemania. La experiencia clínica en cuanto a efecto y tolerabilidad es muy buena. Debe observarse un aumento de la prolactina sérica y, muy raramente, el desarrollo de galactorrea. El aripiprazol, un prometedor neuroléptico más reciente y agonista parcial de los receptores D2 de la dopamina, ha demostrado ser eficaz a dosis bajas (2,5-5 mg/d, máx. 7,5 mg/d) mostraron una buena eficacia y sólo efectos secundarios menores [11]. Se administra “fuera de etiqueta”.

La risperidona ya no se utiliza como primera elección en los países de habla alemana, a pesar de un buen perfil de eficacia-efectos secundarios en niños. Debe utilizarse bajo una dosis antipsicótica eficaz, de lo contrario se producen efectos secundarios extrapiramidales y metabólicos (<3-4 mg/d).

En EE.UU., la clonidina y la guanfacina, agonistas alfa-2 adrenérgicos, también se utilizan en el tratamiento de los trastornos de tics con buena eficacia.

En el caso de los trastornos por tics, la medicación debe planificarse a lo largo de un periodo de tiempo más prolongado; las dosis y la interrupción deben hacerse en pequeños pasos. Ni las mejorías ni los deterioros deben desencadenar un intento de interrupción demasiado rápido, ya que los síntomas, como ya se ha descrito, fluctúan espontáneamente incluso sin tratamiento.

Conclusión

Las mejores intervenciones psicoterapéuticas y/o farmacológicas posibles pueden lograr a menudo una reducción significativa de los síntomas, aunque no siempre se consiga una remisión completa. El factor decisivo para el tratamiento es el nivel de sufrimiento de los pacientes afectados y sus familias. El objetivo de un buen asesoramiento y tratamiento debe ser, en cualquier caso, procurar una calidad de vida suficiente.

Mensajes para llevarse a casa

- Los trastornos por tics son una de las enfermedades crónicas comunes de la infancia. El curso es favorable en la mayoría de los casos. En la adolescencia, los tics desaparecen espontáneamente en el 90% de los pacientes.

- Comorbilidades como el TDAH y las compulsiones son comunes en el síndrome de Tourette. A menudo afectan a la calidad de vida más que los tics y también deben tratarse como una prioridad.

- La psicoeducación sobre el trastorno conlleva un alivio significativo para la mayoría de las familias y pacientes. El tratamiento está indicado para los tics más graves o un deterioro psicosocial notable.

- La terapia conductual suele recomendarse como tratamiento de primera línea. Tiene buenas pruebas y menos efectos secundarios que la medicación.

- En caso de síntomas pronunciados de tics, está indicado el tratamiento con neurolépticos atípicos como el Tiapridal® o el Aripiprazol (“off-label”).

Literatura:

- Tagwerker-Gloor F: Trastornos de tics en la infancia y la adolescencia. PSYCHup2date 2015; 9: 161-176.

- Leckman JF, Bloch MH, Scahill L: Fenomenología de los tics e historia natural de los trastornos por tics. Avances en Neurología 2006; 99: 1-16.

- Cath DC, et al: Directrices clínicas europeas para el síndrome de Tourette y otros trastornos por tics. Parte I: Evaluación. European Child & Adolescent Psychiatry 2011; 20: 155-171.

- Verdellen CWJ, van de Griendt JMTM, Hartmann A: Directrices clínicas europeas para el síndrome de Tourette y otros trastornos por tics. Parte III: intervenciones conductuales y psicosociales. European Child & Adolescent Psychiatry 2011; 20: 197-207.

- Azrin NH, Nunn RG: Inversión de hábitos: Un método para eliminar hábitos nerviosos y tics. Investigación y terapia del comportamiento 1973; 11: 619-628.

- Himle MB, Woods DW: Una evaluación experimental de la supresión de tics y el efecto rebote. Investigación y terapia del comportamiento 2005; 43: 1443-1451.

- van de Griendt JMTM, et al: Tratamiento conductual de los tics: Inversión de hábitos y exposición con prevención de respuesta. Neuroscience & Biobehavioral Reviews 2013; 37(6): 1172-1177.

- Piacentini J, et al: Terapia conductual para niños con trastorno de Tourette: un ensayo controlado aleatorizado. JAMA 2010; 303(19): 1929-1937.

- Dutta N, Cavanna A: La eficacia de la terapia de inversión de hábitos en el tratamiento del síndrome de Tourette y otros trastornos crónicos por tics: una revisión sistémica. Neurología funcional 2013; 28: 7-12.

- Roessner V, Rothenberger A: Tratamiento farmacológico de los tics En: Martino D, Leckman JF, editores. Síndrome de Tourette. Nueva York: Oxford Press 2013; 524-552.

- Ghanizadeh A, Haghighi A: Aripiprazol frente a risperidona para el tratamiento de niños y adolescentes con trastorno de tics: un ensayo clínico doble ciego aleatorizado. Psiquiatría infantil Hum Dev 2014; 45: 596-603.

PRÁCTICA GP 2017; 12(8): 25-28