Se sabe que el cuadro clínico del asma puede variar en función del sexo. Sin embargo, aún no se ha investigado sistemáticamente en grandes estudios clínicos cómo afecta exactamente a la gravedad de los síntomas, la función de las vías respiratorias grandes y pequeñas, la inflamación y las exacerbaciones. Los médicos holandeses han asumido esta tarea.

Ya se sabe que las diferencias específicas de género en el asma son multifactoriales. Las hormonas sexuales endógenas son uno de los factores más estudiados; sus fluctuaciones a lo largo de la vida, como durante la pubertad, el ciclo menstrual y la menopausia, desempeñan un papel importante en el aumento de la prevalencia y la gravedad del asma en las mujeres adultas. Además, los pacientes de asma masculinos y femeninos pueden experimentar y notificar los síntomas de forma diferente y estar expuestos a distintos factores sociales y ambientales a lo largo de su vida. Por lo tanto, la desigualdad de género en el asma es muy compleja y puede repercutir en la gravedad, el control y la gestión del asma. Por este motivo, es importante conocer mejor las diferencias clínicas entre los pacientes asmáticos masculinos y femeninos, ya que esto podría conducir en última instancia a optimizar la precisión en el tratamiento del asma. Los estudios anteriores sobre las diferencias de género en el asma no han tenido en cuenta las características clínicas generales ni una amplia gama de gravedad del asma, y a menudo no han abordado la presencia y el alcance de la disfunción de las vías respiratorias pequeñas (DVA). La Dra. Tessa M. Kole, del Departamento de Neumología y Tuberculosis del Centro Médico Universitario de Groningen (Países Bajos), y sus colegas realizaron un estudio post hoc en el que investigaron las diferencias de género en el control del asma, la función pulmonar, la inflamación y las exacerbaciones [1]. El análisis post hoc del estudio observacional de cohortes ATLANTIS (Assessment of Small Airways Involvement in Asthma) incluyó a pacientes asmáticos de nueve países con un periodo de seguimiento de un año, en el que se caracterizó a los pacientes con medidas de la función de las vías respiratorias grandes y pequeñas, cuestionarios, inflamación e imágenes. Los participantes tenían entre 18 y 65 años y eran no fumadores, fumadores actuales o ex fumadores que habían dejado de fumar al menos 12 meses antes de inscribirse en el estudio. Se caracterizó a los participantes al inicio del estudio, incluyendo varios cuestionarios, pruebas de control del asma (ACT) y pruebas de función pulmonar como óxido nítrico exhalado fraccional (FeNO), pletismografía corporal, oscilometría de impulsos (IOS), lavado de nitrógeno con respiración múltiple (MBNW) y espirometría antes y después de la broncodilatación. La hiperreactividad de las vías respiratorias (AHR) se comprobó en un subgrupo de pacientes mediante una prueba de provocación con metacolina. Se tomaron muestras de sangre al inicio y durante el seguimiento. Se realizaron tomografías computarizadas de tórax e inducciones de esputo en lugares seleccionados al inicio del estudio. Además, los pacientes recibieron llamadas telefónicas de seguimiento a los 3 y 9 meses de la línea de base y visitas presenciales de seguimiento a los 6 y 12 meses. Las exacerbaciones se registraron durante todo el estudio y se definieron como un empeoramiento del asma que requirió tratamiento sistémico con corticosteroides (≥3 días) y/o hospitalización y/o una visita al servicio de urgencias. Durante el estudio, los participantes recibieron atención médica rutinaria de su propio proveedor de atención sanitaria. También se registraron los cambios de medicación.

Las mujeres se asocian a un mal control del asma y a una mayor resistencia de las vías respiratorias

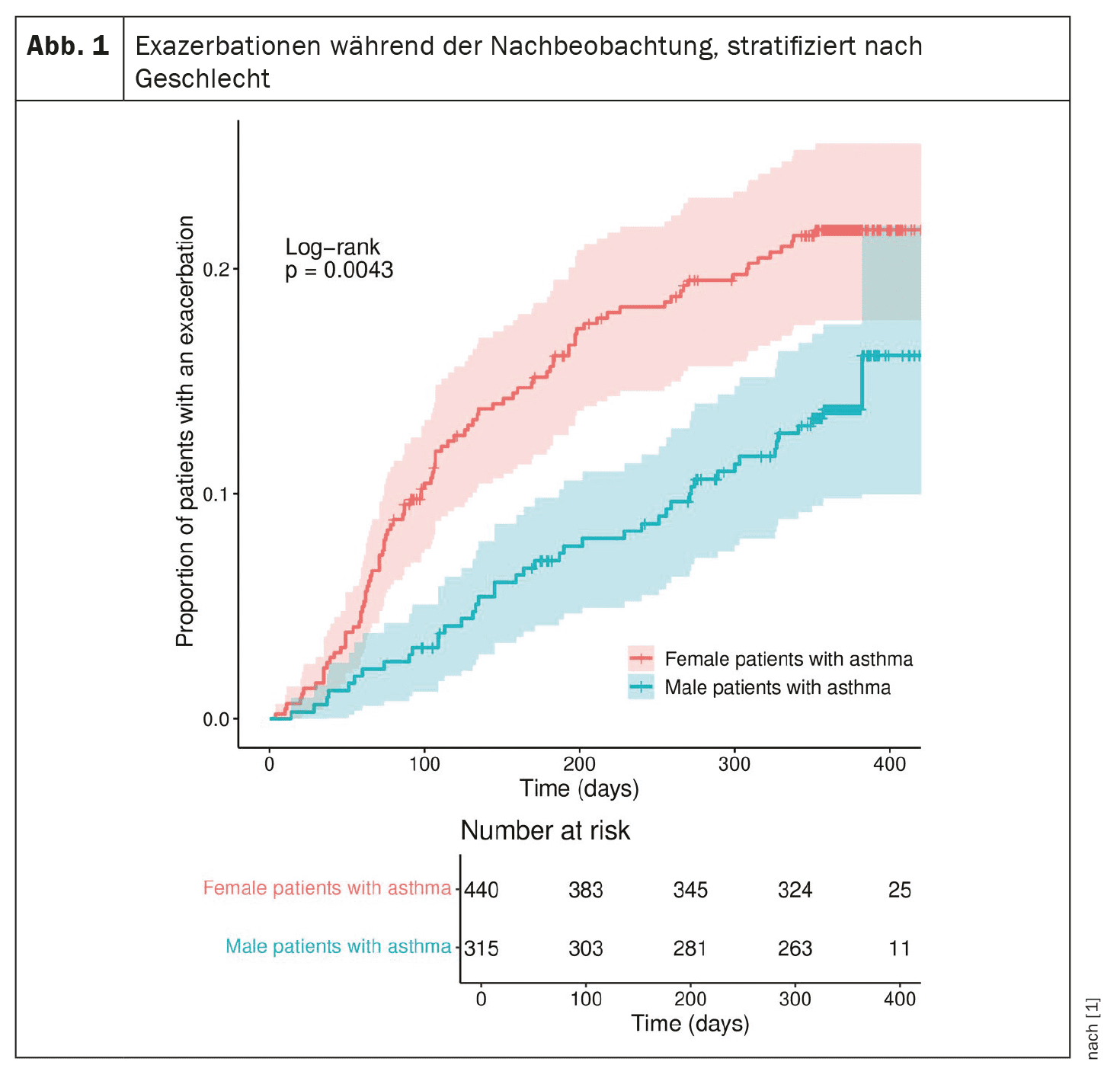

Al inicio del estudio se inscribieron un total de 773 pacientes, de los cuales 450 (58%) eran mujeres. Los pacientes varones eran más jóvenes en el momento del diagnóstico y tenían más probabilidades de padecer asma precoz (aparición antes de los 18 años), con una prevalencia del 44% en los pacientes varones y del 35% en las pacientes mujeres (p=0,017). También tenían un número significativamente mayor de paquetizaciones (PY) que las pacientes femeninas (M: 6 PY frente a F: 3 PY; p<0,001). Aunque el índice de masa corporal (IMC) medio no era significativamente diferente en los pacientes masculinos y femeninos, las mujeres se encontraban más a menudo en la categoría de “IMC normal” u “obesidad” y los pacientes masculinos se encontraban más a menudo en la categoría de “sobrepeso”. Al inicio del estudio, las pacientes femeninas con asma se encontraban en niveles más altos de GINA (p=0,042), tenían una puntuación más alta de 6 en el Cuestionario de Control del Asma (F: 0,83; M: 0,66, p<0,001) y una mayor resistencia de las vías respiratorias según indicaban los resultados de la oscilometría de impulsos no corregida (es decir, R5-R20: F: 0,06; M: 0,04 kPa/l/s, p=0,002). Los pacientes varones con asma presentaban una obstrucción más grave de las vías respiratorias (volumen espiratorio forzado en 1 s/capacidad vital forzada en % de la predicción: F: 91,95%; M: 88,33%, p<0,01) y una limitación persistente del flujo aéreo más frecuente (F: 27%; M: 39%, p<0,001). El número de neutrófilos en sangre fue significativamente mayor en las pacientes femeninas (p=0,014). En el análisis de regresión de Cox, el sexo femenino fue un factor predictivo independiente de las exacerbaciones.

Las pacientes femeninas obtuvieron peores resultados en todos los parámetros de IOS no corregidos, mientras que el FEV1 % predicho fue similar. Estos hallazgos de una mayor resistencia en las vías respiratorias centrales y periféricas pueden indicar una mayor disfunción de las vías respiratorias grandes, y la TAE y el IOS pueden ser más sensibles que el FEV1, explican los autores. Sin embargo, señalan que actualmente no se dispone de valores de referencia adecuados. Alternativamente, podría especularse con que los resultados de este estudio se basan simplemente en una diferencia anatómica, a saber, la disanapsis. Esto podría explicar las diferencias entre los pacientes asmáticos masculinos y femeninos y no un nivel clínicamente significativo más alto de TAS.Aparte del uso significativamente mayor de moduladores de leucotrienos en las mujeres, los análisis realizados no mostraron diferencias significativas en los patrones de prescripción basados en la gravedad del asma entre los pacientes asmáticos masculinos y femeninos. Según Kole y sus colegas, el hecho de que se encontrara un recuento de neutrófilos significativamente mayor en la sangre de las pacientes femeninas con asma era un resultado esperado, ya que la inflamación neutrofílica se produce principalmente en pacientes con asma tardía y grave, que son más a menudo mujeres. Es probable que el mayor recuento de neutrófilos en la sangre se explique por la mayor prevalencia de la obesidad en las mujeres. El análisis de las tomografías computarizadas mostró que los pacientes varones y mujeres con asma tienen un grosor similar de la pared de las vías respiratorias, como reflejan el WA% y el Pi10 (es decir, el grosor medio de la pared para una hipotética vía respiratoria con una circunferencia del lumen de 10 mm). Tanto los lúmenes como las paredes de las vías respiratorias, representados por la mediana del área de la pared y del lumen, eran significativamente más pequeños en las pacientes femeninas con asma, pero esto es lógico ya que las mujeres tienen pulmones más pequeños en general y, por tanto, vías respiratorias más pequeñas. Los varones fumadores actuales y ex fumadores de ATLANTIS tenían un número significativamente mayor de PY, lo que también se asoció con un VI 950 (índice voxel a -950 unidades Hounsfield) más alto. >Por lo tanto, no puede excluirse un cierto solapamiento con la EPOC en estos sujetos, aunque todos ellos tenían un diagnóstico confirmado de asma y un historial de tabaquismo de 10 PY era un criterio de exclusión en el estudio ATLANTIS.

Las hormonas sexuales podrían desempeñar un papel

Las mujeres asmáticas presentaban un riesgo significativamente mayor de exacerbaciones (Fig. 1) y una RHA más grave que los hombres. Las hormonas sexuales podrían desempeñar un papel tanto en el mayor riesgo de exacerbaciones como en la mayor gravedad de la RHA en las pacientes femeninas. Por ejemplo, se ha demostrado que la IRA aumenta durante la fase lútea del ciclo menstrual y que el riesgo de exacerbaciones aumenta durante el embarazo. Por el contrario, andrógenos como la testosterona pueden llegar a reducir la incidencia y los síntomas del asma. Sin embargo, aún se desconoce mucho sobre los mecanismos exactos por los que las hormonas sexuales influyen en la patogénesis del asma, y se necesita más investigación en este campo, escriben los autores. Por último, contrariamente a hallazgos anteriores, el tabaquismo actual no fue un factor predictivo significativo de las exacerbaciones en este estudio, pero es probable que esto se deba al reducido número de fumadores de esta cohorte. Además del mayor riesgo de exacerbaciones, las pacientes femeninas tienen un peor control de la enfermedad y posiblemente más disfunción de las vías respiratorias pequeñas que de las grandes, en comparación con los pacientes masculinos con asma. Por el contrario, presentan una obstrucción más grave de las vías respiratorias y una mayor prevalencia de PAL (limitación persistente del flujo aéreo, definida como FEV1/FVC por debajo del límite inferior normal), resumen los autores. Estos resultados son significativos, ya que subrayan la importancia potencial de un tratamiento preciso de los pacientes asmáticos, que quizá deba tener en cuenta el sexo.

Mensajes para llevar a casa

- El sexo tiene una influencia significativa en la manifestación clínica del asma.

- El sexo femenino se asocia con síntomas más graves, deterioro de la función de las vías respiratorias grandes y pequeñas e hiperreactividad bronquial.

- El sexo es un factor de riesgo para las exacerbaciones, independientemente del nivel de eosinófilos en sangre.

Literatura:

- Kole TM, Muiser S, Kraft M, et al: Diferencias de sexo en el control del asma, la función pulmonar y las exacerbaciones: el estudio ATLANTIS. BMJ Open Respiratory Research 2024; 11: e002316; doi: 10.1136/bmjresp-2024-002316.

InFo NEUMOLOGÍA Y ALERGOLOGÍA 2024; 6(4): 30-31