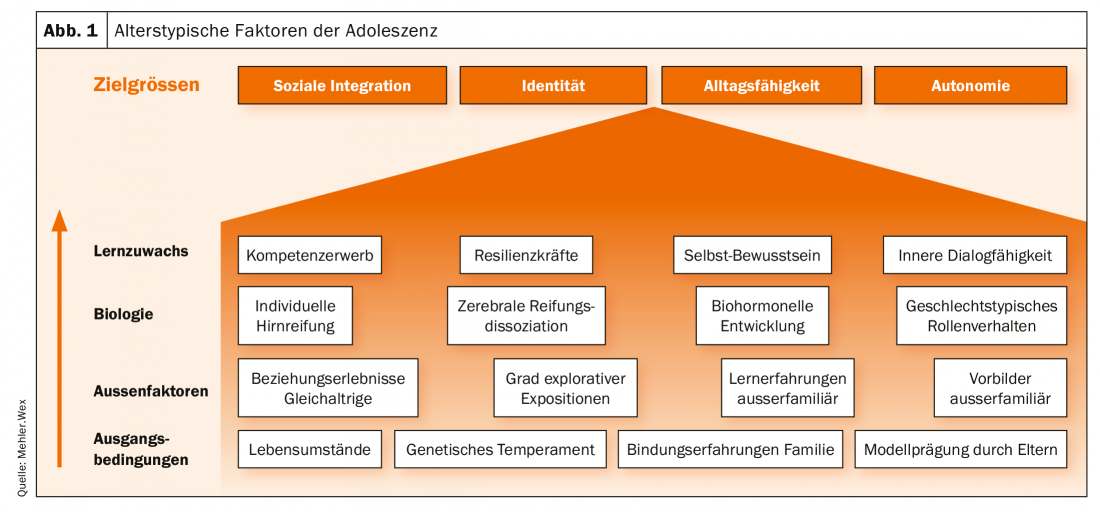

Encontrar una identidad, la integración social, el desarrollo de la autonomía y la búsqueda de una carrera son sólo algunas de las cuestiones a las que tienen que enfrentarse los jóvenes en la transición a la edad adulta. En consecuencia, se necesita un apoyo holístico.

En general, durante la adolescencia se produce una amplia reorganización de las estructuras y circuitos corticales. El “intestino madura más rápido que la cabeza”: el córtex prefrontal, responsable de la planificación de acciones y la toma de decisiones racionales, madura en último lugar, mientras que los sistemas límbico y de recompensa asociados a las emociones maduran antes [1]. Esta llamada disociación cerebral de la maduración, típica de la adolescencia, prepara el terreno para la impulsividad y la inestabilidad del estado de ánimo típicas de la adolescencia. Esto también concuerda con el aumento de la actividad de las ondas alfa y beta de mayor frecuencia que favorecen la atención en el electroencefalograma, mientras que las frecuencias más lentas predominan en la prepubertad [2]. Además, la amígdala está más activa, también responsable de un comportamiento más impulsivo. En situaciones dependientes de la recompensa, el núcleo accumbens se activa especialmente, lo que se atribuye a la “búsqueda de sensaciones” típica de la adolescencia [3]. La disociación cerebral de la maduración es una razón secundaria por la que se llega mejor a los jóvenes por medios emocionales que por argumentos racionales.

Los procesos de reestructuración en el córtex sensoriomotor favorecen el desarrollo creciente de la empatía y la capacidad de teoría de la mente, la capacidad de ponerse en el lugar de otra persona, lo que conduce a una mayor vulnerabilidad emocional. En el contexto de la sensibilidad, también hay que tener en cuenta la situación hormonal, especialmente en las niñas: el aumento de los niveles de estrógeno durante la pubertad provoca una mayor susceptibilidad al estrés. Unido a su naturaleza normalmente más intravertida, esto crea un riesgo adicional de estrés psicológico. Se trata de una interacción múltiple de los más diversos procesos de maduración nerviosa central y hormonal, que también interactúa con factores vitales externos y tareas de desarrollo en la historia vital [4]: Según el modelo de neuroplasticidad controlada por la actividad, el cerebro madura en respuesta a las exigencias que se le plantean o se queda atrás si se evita la exploración [5]. Así pues, un retraso madurativo biológico primario prepara el terreno para el estrés psicológico, del mismo modo que un estrés psicológico primario prepara el terreno para un retraso madurativo biológico.

La psicofarmacología del desarrollo también está relacionada con los procesos de maduración del cerebro y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta cuando se utilizan fármacos: La farmacodinámica (efectos deseados o no deseados del fármaco en el organismo) depende de los perfiles de los receptores y de los procesos de neurotransmisión; sin embargo, ¡los sistemas noradrenérgico y dopaminérgico no están maduros hasta pasados los veinte años! La farmacocinética (absorción, distribución, metabolización y eliminación de una sustancia activa por el organismo) se basa en factores que también dependen de la maduración, como las funciones del citocromo P450, la composición del tejido corporal, la actividad renal o la unión a proteínas [6]. En resumen, un organismo en proceso de maduración no es una edición más joven del adulto en su totalidad [7]. Por ello, el grupo de expertos en Seguimiento Terapéutico de Medicamentos (TDM) del Grupo de Trabajo de Neuropsicofarmacología y Farmacopsiquiatría (AGNP) recomienda el TDM general en menores como componente rutinario de la atención médica para un ajuste optimizado de la dosis [8].

Tareas psicosociales de la adolescencia

Desde el punto de vista neuropsicológico, la adolescencia se centra en el desarrollo de la identidad. Aquí, los factores innatos del temperamento interactúan con las experiencias de apego y las circunstancias vitales. Las madres son principalmente modelos para las habilidades de apego y confianza, los padres promueven el interés exploratorio y la confianza en sí mismos. Las experiencias de apego inseguro pueden reflejarse en una falta de independencia, dependencia, inestabilidad emocional o similares.

Básicamente, la autoconciencia es un requisito indispensable para poder percibir las propias necesidades y actitudes y compararlas con las nuevas experiencias. Sin embargo, a menudo se apartan los propios sentimientos e impulsos en favor de la funcionalidad externa o por inseguridad, en lugar de reflexionar sobre ellos conscientemente. Si además faltan confidentes y un intercambio comunicativo más profundo, el resultado es una sobrecarga interior que a menudo busca su salida en las fluctuaciones de humor y de comportamiento habituales en la adolescencia. Si estas estrategias de compensación errónea entre la adaptación completa y la disociación agresiva no pueden resolverse a largo plazo, se producirá un estrés psicológico importante a medio plazo. Estos bloquean aún más el desarrollo adecuado a la edad, lo que a su vez aumenta el estrés mental, con el resultado de que los procesos de desarrollo de la identidad y la competencia se estancan.

Un obstáculo particular es la cuerda floja entre la individuación y la integración: Por un lado, es necesaria la integración social, que requiere adaptabilidad y reciprocidad; por otro, la búsqueda del yo y la individuación deben clasificarse como procesos de demarcación. Si la atención se centra únicamente en la individualización, no puede producirse ninguna integración social; si, por el contrario, el deseo de integración social es abrumador, se produce una orientación externa desproporcionadamente fuerte con un nivel de funcionamiento factualmente alto, pero un yo desvanecido. Los problemas de orientación sexual, así como la inseguridad de género, pueden ser un síntoma de búsqueda de identidad o, en este último caso, una válvula de escape para un estrés no resuelto. La nueva identidad corporal se espera como una (re)solución. Por supuesto, este modelo no se aplica a todas las personas con disforia de género, pero especialmente en el caso de los adolescentes, es importante aclarar cuidadosamente los antecedentes más profundos con los psiquiatras de niños y adolescentes antes de iniciar el tratamiento hormonal. Sin embargo, la maduración sexual es siempre un aspecto vulnerable del desarrollo. En las niñas, los signos de género son más visibles que en los niños, por lo que la pubertad suele ir acompañada de importantes inseguridades. Las niñas precoces tienen un riesgo significativamente mayor de padecer enfermedades mentales. Además, las primeras experiencias de pareja y de relación íntima se realizan durante la adolescencia y tienen que ser procesadas.

El desarrollo de la autonomía implica a toda la familia y es moldeado recíprocamente por las personas implicadas. En las familias ansiosas, suele haber menos experiencia exploratoria con pocos recursos para la experiencia autoeficaz, lo que se asocia a una menor flexibilidad y capacidad de resolución de problemas a nivel conductual. Los miedos al cambio con sentimientos de culpa y obligación, así como las partes sociales fóbicas y la falta de confianza en sí mismo están en primer plano. Las situaciones familiares con condiciones de parentificación también complican el proceso de desapego. Por el contrario, los adolescentes con una disposición más expansiva también buscan la separación del cuidado parental de forma muy brusca. Por parte de los padres, las inseguridades masivas causadas por las innumerables guías de crianza, así como el debilitamiento de los lazos familiares, están conduciendo a un estilo de crianza cada vez más intrusivo, es decir, los padres de hoy en día se implican mucho más intensamente y durante un periodo más largo de su vida que en el pasado en las preocupaciones de sus hijos, con tendencia a retenerlos o cuidarlos hasta la edad adulta [9]. En este contexto, ante la próxima y desconocida etapa de la vida, acompañada de decisiones trascendentales sobre las perspectivas escolares y profesionales, se cultivan procesos de reflexión considerablemente más prolongados en toda la familia. En este contexto, no sólo es un factor inquietante la exigencia de rendimiento profundamente interiorizada en la actual generación de jóvenes, especialmente entre los individuos sensibles, sino también la agonía de elegir entre un número ilimitado de posibilidades profesionales, así como la mezcla de expectativas infladas de un “trabajo de ensueño”, posiblemente expectativas (anticipadas) de los padres (por ejemplo, con respecto al cumplimiento de un estatus existente o de una tradición familiar) y el sentido interiorizado del deber de los padres de hacer que el niño sea cooperativo en lugar de independiente. Las expectativas (anticipadas) de los padres (por ejemplo, con respecto al cumplimiento de un estatus existente o de una tradición familiar) y el sentido interiorizado del deber de los padres de llevar al niño por el buen camino de forma cooperativa en lugar de hacerlo de forma independiente y sólo apoyándolo en un segundo plano. Las oportunidades de desarrollo personal, la reputación social, el estatus social, la identificación y la satisfacción vital parecen depender exclusivamente de la profesión. El cambio de la escolarización guiada, que no es discutible en sí misma, a la vida estudiantil o laboral práctica elegida por uno mismo puede desencadenar fuertes dudas y sentimientos de agobio. En consecuencia, los jóvenes que se encuentran en el umbral de la vida laboral permanecen mucho más tiempo en una fase de exploración rumiativa, en pocas palabras: andan con pies de plomo en lo que respecta a sus decisiones sobre el futuro [9]. Si un primer intento no tiene éxito o si se abandona el proyecto, esto se suele sobrevalorar como un fracaso total y no se atreve un nuevo intento. Esto quizás explique también el fracaso del intento en Alemania de acortar un año la educación en el gimnasio, en el sentido de que el tiempo ganado no conducía a una carrera académica u otra carrera profesional más temprana, como se pretendía políticamente, sino que se invertía sobre todo para el recreo o la orientación.

La influencia cada vez mayor de los medios de comunicación y el estilo de vida acelerado que los acompaña -presencia constante en línea, distracción por la multitarea permanente, debilitamiento de las habilidades de comunicación directa, trastornos del sueño, déficits secundarios de atención en la atención diaria- suponen para algunas personas recortes en la autoorganización y el afrontamiento de la vida cotidiana. Dado que los medios sociales sugieren la perfección integral (atractivo, originalidad, confianza en uno mismo, éxito social y profesional) como algo natural a través de modelos de conducta supuestamente reales, la gestión de la vida per se se ha convertido en un desafiante evento competitivo. Soy lo que puedo mostrar. Por regla general, las actividades y los contactos a través de las redes sociales no sustituyen a la vida real, sino que a medio plazo constituyen un caldo de cultivo para la soledad, las dificultades de demarcación, la indefensión, la exigencia de perfeccionismo, la disminución de la autoestima.

Para tener plenamente en cuenta la situación del estudio, han surgido factores de riesgo estadísticamente especialmente relevantes para las enfermedades mentales entre los jóvenes, en parte autoexplicativos, como un estatus social bajo, padres con escasa formación, cuidadores cercanos con enfermedades crónicas (especialmente madres deprimidas), conflictos intrafamiliares, relaciones inseguras entre padres e hijos y acontecimientos estresantes graves. Unas habilidades sociales y/o de resolución de problemas escasas, así como una capacidad de recuperación y unas estrategias de afrontamiento débiles y una disposición ansiosa-insegura o impulsiva agravan el riesgo (Fig. 1).

La maduración como crisis

En la CIE-10, no existe un número separado para las crisis adolescentes. Se entiende como el fracaso a la hora de afrontar con éxito los retos de la adolescencia, relacionados con el entorno sociocultural y la edad de la persona afectada [10]. Del griego, “crisis” significa un “giro decisivo”, sin connotación negativa. Sin embargo, este “giro” puede reflejarse dramáticamente en el microcosmos familiar con una inestabilidad extrema del estado de ánimo, cambios drásticos en la comunicación, actitudes básicas que flotan libremente, así como experimentos de comportamiento desconcertantes. Entre el 30 y el 50% de los adolescentes muestran anomalías en las pruebas de personalidad, pero esto suele normalizarse en la edad adulta. Un 15-20% de las turbulencias puberales desembocan en trastornos más graves [11].

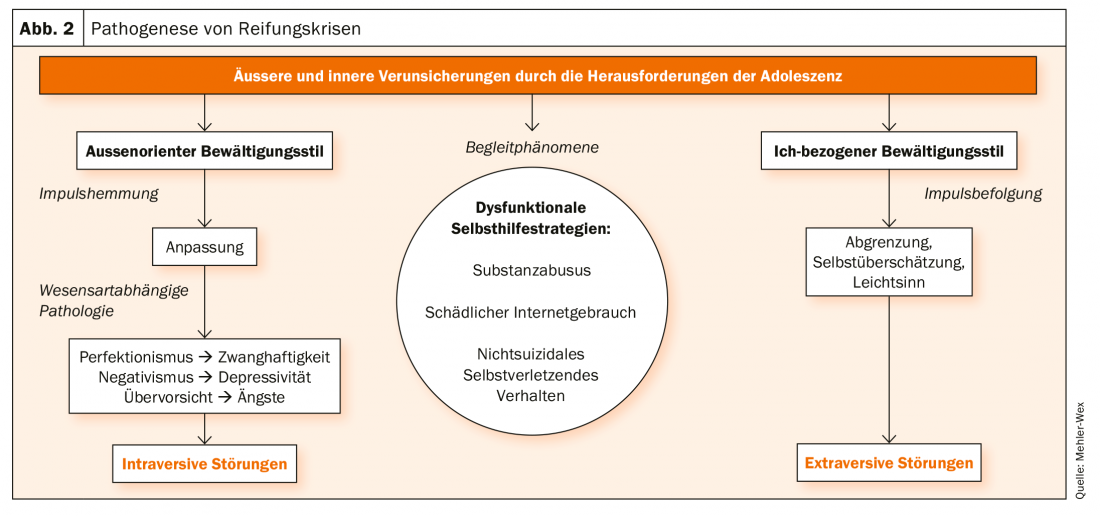

La experiencia clínica demuestra que muchos de los trastornos del Eje I en adolescentes se basan en demandas excesivas en las tareas de desarrollo de la historia vital. Esto significa que una crisis primaria de maduración busca “válvulas” secundarias en forma de cuadros clínicos psiquiátricos. Éstas se manifiestan a su vez de una forma próxima a la naturaleza del individuo: Los pacientes con un entorno sobreprotector tienden a padecer trastornos de ansiedad, las personas con predisposición perfeccionista a las compulsiones o la anorexia, etc. Los jóvenes introvertidos tienden a sobreadaptarse y a descuidar sus propios impulsos y emociones, las cadenas de toma de decisiones relacionadas con el cuerpo se interrumpen, no pueden separarse, luchan por mantener una fachada socialmente deseable. Corren un mayor riesgo de padecer el correspondiente trastorno internalizante, como ansiedad (fobia social a esta edad: aprox. 5%), depresión (3-10%), compulsiones, anorexia (hasta un 1%). Otros, en su inseguridad, tienden a la disociación expansiva, lo que puede dar lugar a cuadros clínicos con trastornos impulsivos del comportamiento. A veces los trastornos del espectro autista (síndrome de Asperger, autismo de alto funcionamiento) se manifiestan durante la adolescencia socialmente exigente. En el curso, a veces pueden descubrirse trastornos del desarrollo de la personalidad, pero en esta fase temprana, con sus muchas posibilidades de cambio, aún pueden abordarse bien terapéuticamente. No sólo los pacientes expansivos, sino también los internalizantes utilizan estrategias de afrontamiento disfuncionales: Además de los diagnósticos mencionados o acompañándolos, a menudo encontramos en la psiquiatría de adolescentes el consumo nocivo de sustancias, el abuso de internet o conductas autolesivas.

Si una crisis de maduración sigue siendo fisiológica o patológica se responde claramente a más tardar cuando la rutina diaria apropiada para la edad y/o la integración social ya no tienen éxito. Entonces, la necesidad de terapia suele quedar clara para las propias personas afectadas. La figura 2 muestra la patogénesis de las crisis de maduración.

Intentos de autocuración

En caso de inseguridad y de una pérdida percibida de función y estabilidad, se requieren estrategias de afrontamiento; por lo que la angustia suele conducir inicialmente a vías disfuncionales. El abuso de sustancias en la adolescencia es a veces una especie de autotratamiento. El alivio de la tensión, el aumento de la actividad, el contacto social desinhibido tienen un efecto de refuerzo y pueden inducir un consumo nocivo. No sólo se ven afectados los trastornos caracterizados por la impulsividad, como los trastornos del comportamiento social, el trastorno límite de la personalidad, la bulimia nerviosa o el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, en cuyo contexto, por cierto, el riesgo de abuso de sustancias se duplica en comparación con los pacientes con TDAH en ausencia de tratamiento. Los pacientes intraversivos con depresión o trastornos de ansiedad también tienden a abusar de sustancias en una medida similar [12].

En Alemania, hasta el 13% de los jóvenes de 19 años consumen alcohol de forma nociva (el 15% de los chicos y el 7% de las chicas), por lo que lamentablemente están a la cabeza en una comparación europea [13]. Alrededor del 10% consume drogas ilegales (aprox. 7,3% de THC) [14]. El abuso frecuente de sustancias tiene un efecto mucho más neurotóxico en esta etapa del desarrollo que en el cerebro maduro, lo que provoca déficits permanentes con fenómenos similares al TDAH, como dificultades de concentración y rendimiento, falta de impulso y estructura. Se inhiben pasos del desarrollo cognitivo social como la asunción de responsabilidades, la gestión de problemas y las verdaderas habilidades sociales; a veces se fomentan experiencias traumáticas bajo la influencia de sustancias: un círculo vicioso.

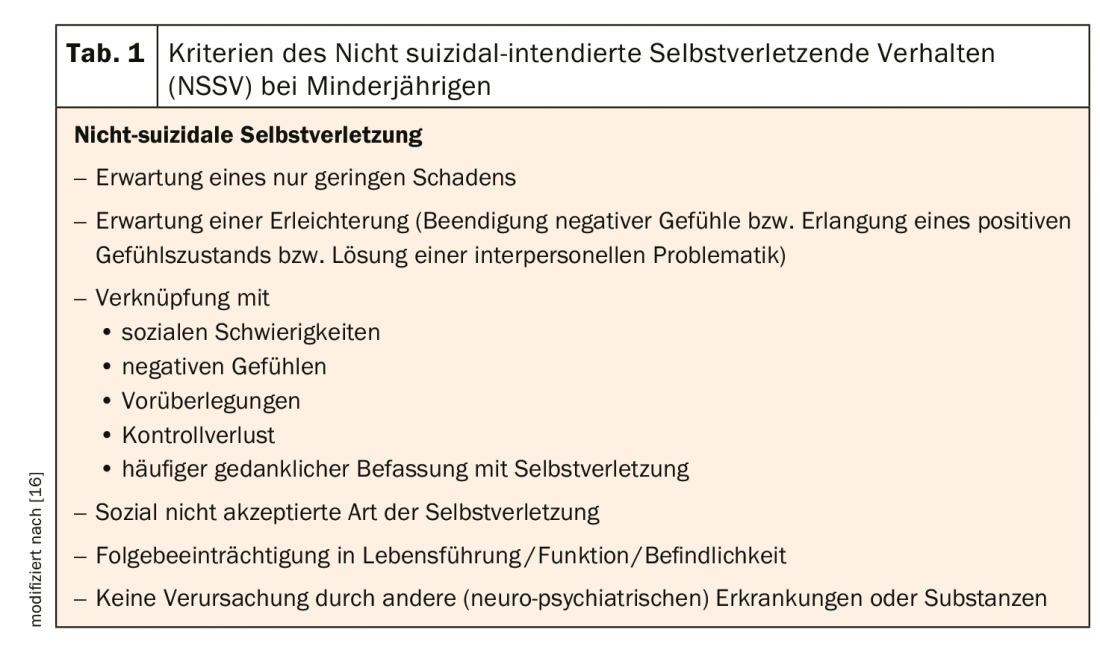

El comportamiento autoagresivo puede ser una válvula de escape para el odio a sí mismo, la insensibilidad, las exigencias excesivas, el autocastigo, la tensión, la presión interior. En muestras escolares de todo el mundo, entre el 8 y el 26%, en Alemania desgraciadamente incluso entre el 25 y el 35%, se informa de que al menos una vez han “probado” conductas autolesivas, el 12% siguen siendo repetitivas, la mayoría de las veces jóvenes de 15-16 años [15]. Mientras que en los adultos el 80% de la autoagresividad se asocia a un trastorno límite, la denominada conducta autolesiva no suicida (NSSV) se presenta en los menores como un fenómeno independiente distribuido en casi todos los grupos diagnósticos. Las razones podrían ser las características biológicas del desarrollo: Por un lado, la ya comentada disociación cerebral de la maduración promueve un comportamiento impulsivo e irreflexivo, y por otro, los jóvenes tienen un umbral biológicamente más alto para la percepción del dolor [16]. Los criterios NSSV se muestran en la tabla 1 .

El mundo virtual ofrece otro campo agradecido para retirarse de las exigencias de la vida real o para crearse un ego de deseos. En Alemania, las estimaciones de prevalencia del uso nocivo de Internet alcanzan el 4,8% [17]; los niños se ven afectados con más frecuencia que las niñas (5,2% y 3,8% respectivamente), sobre todo en lo que se refiere a los videojuegos -especialmente entre los que padecen TDAH-, las niñas se inclinan más por las redes sociales. Los criterios del uso nocivo de Internet se resumen en la tabla 2. La presión social temprana para mostrarse en los medios de comunicación y ser omnipresente en la comunicación es una carga y tienta a la gente a ideales poco realistas de perfeccionismo. Para llamar la atención, también se traspasan los límites; por ejemplo, se dice que más de la mitad de las autopresentaciones de los jóvenes en los foros de Internet muestran contenidos perjudiciales para la salud o que fomentan el riesgo (por ejemplo, descripción de actividades sexuales, autolesiones, alcohol, etc.). Además, el aumento del consumo de Internet per se provoca retraimiento, abandono de la vida cotidiana, reducción de la calidad del sueño, trastornos mnésicos y posiblemente -en el caso de los juegos violentos- agresividad desencadenante [18]. Sin embargo, a menudo no existe una verdadera “adicción”; en este caso, también es necesaria una labor educativa con los padres sobre el uso adecuado de los nuevos medios. Para la mayoría de los pacientes, Internet parece desempeñar más bien un papel como elemento de empleo, que pierde importancia en cuanto se recupera la rutina diaria. Excepción: una adicción real al juego practicada en Internet.

La construcción de relaciones terapéuticas en la adolescencia

Para generar confianza, el sentimiento de aceptación por parte del terapeuta es extremadamente importante para el joven paciente. La tolerancia y la paciencia, así como el reconocimiento de las aspiraciones de autonomía del paciente – dentro de un marco socialmente aceptable – son requisitos centrales para desarrollar formas alternativas y más diferenciadas de ver y comportarse fuera del vínculo terapéutico. La evitación, la procrastinación y la desconfianza desempeñan a menudo un papel, en los equipos terapéuticos también los intentos de manipulación o escisión. El abordaje inmediato y orientado a la solución de una observación de este tipo en el sentido de una atención benevolente contribuye a la transparencia y al reflejo. Las transferencias negativas, como las proyecciones de los padres hacia el terapeuta, deben reflexionarse con vigilancia, sobre todo porque la reafirmación profesional es a veces necesaria ante los pasos perdidos en el desarrollo y las tendencias regresivas y puede representar una experiencia nueva. Las preguntas de seguimiento y los resúmenes en las propias palabras del paciente de lo que éste ha dicho subrayan la aceptación en el diálogo directo.

La transparencia es, por tanto, otro aspecto esencial del trabajo con los jóvenes. Los objetivos deben definirse de forma precisa y conjunta y revisarse una y otra vez y ajustarse si es necesario. El programa terapéutico puede elaborarse y explicarse al paciente haciendo un balance exacto y nombrando concretamente los objetivos y prioridades de la etapa desde el punto de vista del paciente. De nada sirve que sólo el terapeuta anticipe lo que puede ser necesario para el paciente, entonces falta el denominador común y los malentendidos o irritaciones están preprogramados. Un intercambio vivo y emocionalmente auténtico también contribuye al tema de la transparencia. Reflejar las emociones a un paciente (“Su comportamiento de hoy me ha enfadado”) subraya la implicación personal, el interés de un terapeuta así como el efecto externo posiblemente inconsciente y puede iniciar un replanteamiento (“¿Sabe que otros se enfadan con usted en situaciones similares?”, “¿Comprende por qué me siento así?”, “¿Podría haber habido otras formas de comportarse?”, etc.).

La fiabilidad y una acción coherente, consistente y comprensible (“contención”) por parte del terapeuta son otros factores importantes en la interacción. Preguntando y explicando, las (re)acciones terapéuticas pueden integrarse en la comprensión de un modelo de enfermedad coherente. Un enfoque pragmático y cercano a la vida cotidiana resulta más atractivo para los jóvenes. Los métodos descriptivos como la terapia de esquemas revelan con relativa rapidez patrones de percepción y actitud intrapsíquicamente supraordenados y controladores del comportamiento (aquí: “modos de crianza”) frente a las necesidades desatendidas (“modos del niño”), así como las estrategias de afrontamiento disfuncionales desarrolladas para salvar estas discrepancias. Los métodos bien comprensibles y estructurados invitan y mejoran el cumplimiento.

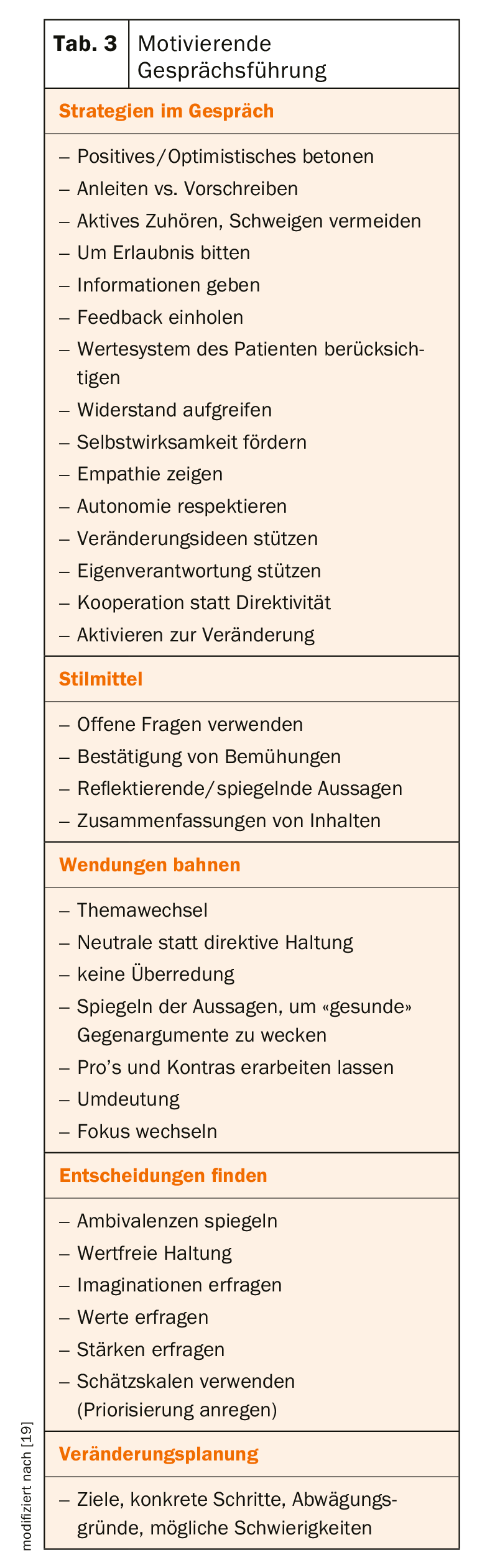

En principio, se recomienda un enfoque motivador (Tab. 3), que se caracteriza por una actitud receptiva, un interés atento y una vivacidad o empatía (adecuadas). Las similitudes en los intereses generales o en el estilo de conversación (por ejemplo, un humor o un dialecto parecidos) facilitan el comienzo; la comprensión inesperada (“No pasa nada si no contestas a todas las preguntas”) o la implicación en un objetivo inicialmente menos cautivador psicológicamente (“¿Qué tal si pensamos primero en cómo podemos volver a crear una estructura diaria?”) también pueden romper el hielo.

La aceptación no contradice una actitud terapéutica que debe interpretar y a veces limitar. Un comportamiento demasiado permisivo por parte del terapeuta estaría fuera de la realidad, mientras que un comportamiento directivo podría desencadenar la regresión y el estancamiento (“El terapeuta trabaja, el paciente no”). Por lo tanto, un enfoque orientado a los objetivos, la demostración de la viabilidad real y las pruebas de resistencia son componentes esenciales. Siempre se aplica lo siguiente: el paciente elabora su propio camino; es responsabilidad del terapeuta garantizar un marco de confianza y seguridad con los impulsos adecuados.

El trabajo terapéutico con adolescentes debe estar siempre orientado a los recursos. Los métodos coadyuvantes de la terapia creativa pueden ayudar a encontrar percepciones y nuevos enfoques de las soluciones, así como a acceder a la propia emocionalidad a nivel simbólico. Si el procedimiento en sí es capaz de despertar interés y curiosidad en el paciente, aquí también se puede apoyar una entrada imparcial en el trabajo terapéutico. En el mejor de los casos, el trabajo psicoterapéutico y el creativo-terapéutico se entrelazan en el sentido de que los resultados de una terapia se profundizan y desarrollan en la otra.

Terapia holística

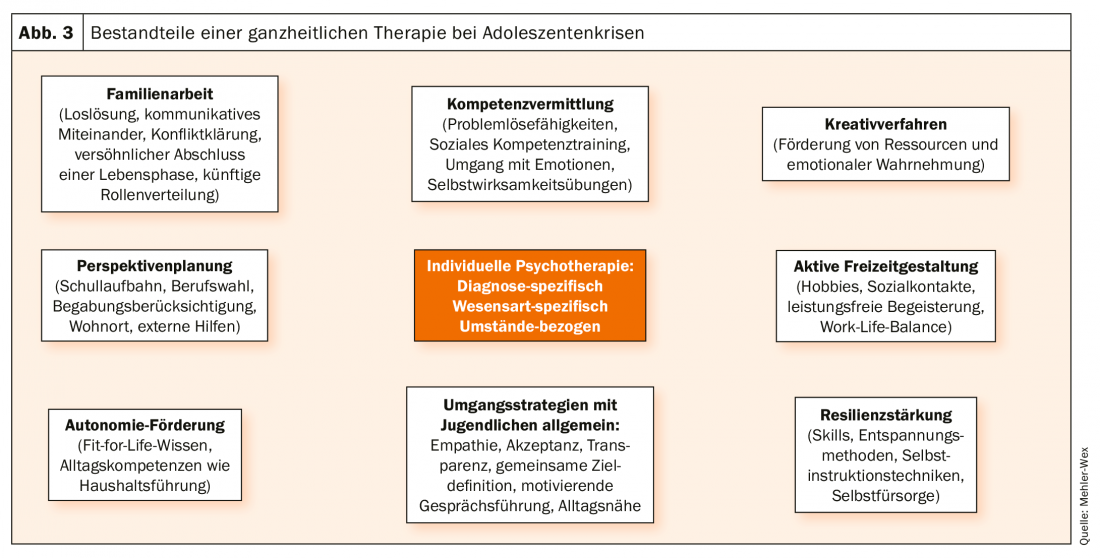

Los diagnósticos psiquiátricos en la adolescencia deben entenderse a menudo como una “válvula de escape” para una crisis madurativa subyacente. En este sentido, además de un enfoque específico del trastorno, está indicada una consideración holística de todos los aspectos esenciales de la vida del joven.

El estrés psicológico retrasa el desarrollo de la personalidad y viceversa. A menudo los límites de la identidad son fuertemente permeables porque (literalmente) falta la autoconciencia. Las creencias básicas disfuncionales, las percepciones erróneas y las correspondientes estrategias de afrontamiento disfuncionales se desarrollan sobre el terreno de la incertidumbre general. La psicoterapia individual debe proponerse la tarea de hacer que los estilos de evaluación y los patrones de percepción sean más diferenciados. Las estrategias terapéuticas sobre la atención plena, así como los métodos de apoyo corporal, abren el acceso a la autoconciencia emocional y allanan el camino hacia un cuerpo más positivo y, por tanto, también hacia la autoaceptación. Independientemente del diagnóstico, casi siempre hay reservas sobre la apariencia externa por la que los adolescentes creen que tienen que definirse, especialmente en el mundo de los medios de comunicación. El trabajo sobre la imagen corporal no sólo es una medida útil para las pacientes con trastornos alimentarios. Los grupos específicos de género pueden ayudar a orientarse en el propio papel de género.

Para crear un empoderamiento integrador además de la demarcación de la identidad, a menudo se recomienda el entrenamiento en habilidades sociales en un grupo homogéneo por edades. En el ámbito hospitalario, los adolescentes se benefician de forma sostenible de un entorno psiquiátrico para adolescentes como campo de práctica protegido per se. La terapia del medio habitual en psiquiatría infantil y adolescente con la ayuda de un servicio multiprofesional de enfermería y educación puede proporcionar experiencias de relación positivas y estables a través de un sistema de cuidadores, garantizar el entrenamiento para las habilidades sociales y cotidianas con un alto grado de realismo en la vida diaria del pabellón y promover la transferencia de los contenidos terapéuticos a la vida diaria. Los juegos de rol, por ejemplo en el teatro terapéutico o en las actividades de grupo experienciales, también refuerzan las capacidades de integración y de trabajo en equipo.

La funcionalidad y la resiliencia cotidianas, con sus correspondientes estrategias de resolución de problemas y conflictos, representan competencias básicas centrales para reforzar la autoeficacia y la autonomía. Es importante reintroducirles suavemente en los retos de la vida. En el ámbito hospitalario, esto puede hacerse mediante una formación externa que siga a la formación clínica interna, y/o a través de la terapia ocupacional, que no sólo fomenta la capacidad de concentración y perseverancia, sino que también prepara a la persona para enfrentarse a los retos ocupacionales y formativos típicos, como resolver problemas sistemáticamente, organizarse, obtener ayuda, integrarse en un grupo de compañeros de trabajo. y mucho más. Es importante no sólo considerar la vida en términos de rendimiento, sino también permitirse conscientemente actividades de ocio sin un propósito específico para lograr un “equilibrio entre vida y trabajo”. En el contexto de la orientación al alto rendimiento v.a. pacientes internalizantes, debe prestarse especial atención a la cuestión del “autocuidado” para dejar espacio a las necesidades del niño interior frente al alto funcionamiento externo. Así pues, el fomento de actividades activas de tiempo libre sin exigencias de rendimiento también debería encontrar un lugar en la visión holística. En el ámbito hospitalario, las ofertas internas en el área del deporte o la creatividad pueden ofrecer un aperitivo, la cooperación con los clubes permite una aplicación basada en la realidad. La afición nueva o redescubierta debe incorporarse a la vida cotidiana como un elemento fijo del programa y un recurso.

El desarrollo de la autonomía con el desapego del hogar paterno cuesta mucha energía a todos los implicados, aunque el proceso sea “fisiológico”. Los intentos de demarcación van acompañados de irritantes dificultades de comunicación, malentendidos y merma de la confianza, o bien no llegan a materializarse y el joven permanece en una situación de dependencia inadecuada para su edad. Por lo tanto, en la psicoterapia individual, los padres y sus puntos de vista y comportamientos formadores de la personalidad también están muy presentes a esta edad. Cuáles de estas huellas son útiles, cuáles son inhibidoras, cómo puede tener éxito la demarcación, cómo puede consolidarse la propia – estos contenidos son esenciales para la consolidación de una personalidad capaz de autonomía.

Pero la visión sistémica también merece la pena; incluso los adultos jóvenes a veces se benefician de la terapia familiar con sus padres. El desapego emocional también puede verse obstaculizado por problemas de decepciones pasadas, culpa, falta de atención, paternalismo o falta de confianza. Entonces, una clarificación acompañada terapéuticamente o al menos una denominación abierta del conflicto y de su significado con la familia es un paso esencial para aportar una solución, una comprensión o al menos una transparencia, con la que la mirada pueda entonces dirigirse de nuevo constructivamente hacia delante. A veces también resultan muy clarificadoras y alentadoras las ayudas concretas a la planificación de la nueva fase de la vida que se avecina para el reparto ulterior de funciones, así como de responsabilidades en el sentido de un acuerdo de cooperación constructivo y benévolo. Un mediador externo puede contribuir bien a la objetivación y a la estructuración. En el caso de pautas de interacción muy arraigadas, hemos comprobado que la terapia familiar clásica puede enriquecerse enormemente trasladando las sesiones terapéuticas a un entorno creativo-terapéutico con el fin de ofrecer nuevas cualidades de experiencia y técnicas de comunicación. De forma simbólica, no verbal, a menudo se puede lograr una claridad completamente diferente a la que se consigue mediante el conocido modo de conversación, orientado cognitivamente.

Dado que los pacientes adolescentes están a punto de graduarse en la escuela, la planificación de la perspectiva es una parte muy importante de la terapia. Las dificultades en la toma de decisiones suelen deberse a unas expectativas irrealmente infladas de un superlativo profesional (una actividad siempre feliz, emocionante, satisfactoria y lucrativa). Un “paso en falso” no parece estar permitido aquí. Las posibles ideas erróneas o las interacciones con el hogar paterno respecto a las elecciones futuras son, por tanto, si es necesario, el tema decisivo de la psicoterapia. Una aptitud evaluada de forma realista es un elemento indispensable en la elección concreta de una carrera, por lo que, en caso de duda, siempre debe realizarse una prueba de rendimiento para diferenciar aptitudes y viabilidades a través del perfil de aptitud. Las oficinas de empleo y los servicios de asesoramiento social son lugares apropiados para empezar a encontrar una profesión. La formación para la solicitud de empleo y, en caso necesario, las prácticas de orientación profesional se consideran útiles. En el marco de la hospitalización, se abren aquí otras posibilidades a través del apoyo sociopedagógico individual (por ejemplo, implicación de las autoridades, ayuda para planificar debates, colocación en empresas colaboradoras, para los alumnos, en caso necesario, visitas a escuelas externas, asesoramiento en el internado, apoyo en los cambios de escuela o de lugar de residencia). Además, en nuestra clínica ha tenido éxito un programa de seminarios de acompañamiento terapéutico para enseñar habilidades cotidianas y de gestión del hogar (incluidos conocimientos burocráticos y financieros, curso de cocina, habilidades de limpieza, etc.).

En general, no basta con que los adolescentes con diagnósticos psiquiátricos se centren únicamente en la terapia específica del trastorno del diagnóstico primario, sino que es necesario considerar detenidamente las cuestiones concomitantes que son intrínsecas a la etapa vital de los jóvenes de 18 años en el sentido de un concepto de tratamiento holístico (Fig. 3).

Resumen

La adolescencia va acompañada de numerosos retos: encontrar la propia identidad, la integración social, el desarrollo de la autonomía, encontrar una carrera. En el contexto de la maduración, pueden producirse crisis con pérdida de la funcionalidad cotidiana y manifestación de enfermedades psiquiátricas, que no sólo deben tratarse de forma específica para cada síndrome, sino de forma holística en el sentido de terapia causal. Aspectos útiles en el tratamiento son una actitud benevolente y de aceptación por parte del terapeuta, una conversación motivadora, la orientación hacia los recursos, la cercanía a la vida cotidiana, la inclusión de métodos no verbales así como la mediación de experiencias de autoeficacia. En la atención clínica, los centros especializados en adolescentes ofrecen la oportunidad de crear un entorno de práctica motivador gracias a la homogeneidad de edad de los pacientes. La psiquiatría del adolescente es un tema psiquiátrico juvenil y adulto transversal y, por tanto, interdisciplinar, que se ocupa de los jóvenes que aún no han encontrado su lugar -social y profesionalmente- y su yo. Se trata aquí de un trabajo de desarrollo para poder continuar por el camino de la vida tras una fase vital de crisis, madurado y reforzado en términos de competencia.

Literatura:

- Konrad K, Firk Ch, Uhlhaas PJ: (2013) Desarrollo cerebral en la adolescencia. Deutsches Ärzteblatt 110 (25), 425-431.

- Uhlhaas PJ, Roux F, Singer W, et al.: (2009) El desarrollo de la sincronía neuronal refleja la maduración tardía y la reestructuración de las redes funcionales en humanos. Actas de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos de América, 106, 9866-9871.

- Spitzer M: (2009) Sobre la neurobiología de la adolescencia. En: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.) Psiquiatría del adolescente. Stuttgart Nueva York: Schattauer, 133-141.

- Braus DF: (2014) Psicobiología del desarrollo. En: Braus DF: Una mirada al cerebro. 3ª ed., Stuttgart: Thieme, 25-33.

- Teuchert-Nodt G, Lehmann K: (2008) Neuroanatomía del desarrollo. En: Herpertz-Dahlmann B, Resch F, Schulte-Markwort M, Warnke A (eds.) Psiquiatría del desarrollo. 2ª edición, Stuttgart: Schattauer, 22-40.

- Klampfl K, Mehler-Wex C, Warnke A, Gerlach M: (2016) Entwicklungspsychopharmakologie. in: Gerlach M, Mehler-Wex C, Walitza S, Warnke A, Wewetzer Ch. (eds.) Neuro-/Psychopharmaka im Kindes- und Jugendalter. 3ª ed., Berlín Heidelberg: Springer, 71-80.

- Gerlach M, Egberts K, Dang SY, et al: La monitorización terapéutica de fármacos como medida de farmacovigilancia proactiva en psiquiatría infantil y adolescente. Revisión Expert Opinion Drug Safety (2016) 15(11): 1477-1482.

- Hiemke C, Baumann P, Bergemann N, et al.: (2011) Directrices de consenso de la AGNP para la monitorización terapéutica de fármacos en psiquiatría: Actualización 2011. Farmacopsiquiatría, 44, 195-235.

- Seiffge-Krenke I, Escher FJ: (2017) Retraso en el desarrollo de la identidad, relaciones familiares y psicopatología: correlaciones en adolescentes sanos y clínicamente anormales. Zeitschr Kinder- Jugendpsychiatrie 46(3), 206-217.

- Streeck-Fischer A, Fegert JM, Freyberger HJ: (2009) ¿Existen las crisis adolescentes? En: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.): Psiquiatría del adolescente. Stuttgart Nueva York: Schattauer, 183-189.

- Remschmidt H: (2013) Adolescencia: salud mental y enfermedad mental. Deutsches Ärzteblatt 220 (25): 423f.

- Schepker R, Barnow S, Fegert JM: (2009) Suchtstörungen bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. En: Fegert JM, Streeck-Fischer A, Freyberger HJ (eds.): Psiquiatría del adolescente. Stuttgart Nueva York: Schattauer, 231-240.

- Centro Federal de Educación Sanitaria (2015) Der Alkoholkonsum Jugendlicher und junger Erwachsener in Deutschland 2014. www.bzga.de/forschung/studienuntersuchungen/studien/suchtpraevention/?=92

- Piontek D, Orth B, Kraus L: (2017) Drogas ilegales – hechos y cifras. en: Deutsche Hauptstelle für Suchtfragen (ed.), Jahrbuch Sucht 17, Lengerich: Pabst, 107-112.

- Plener PP, Kaess M, Schmahl Ch, et al.: (2018) Comportamiento autolesivo no suicida en la adolescencia. Deutsches Ärzteblatt 115(3): 23-30.

- Plener P, Kapusta N, Brunner R, Kaess M: (2014) Comportamiento autolesivo no suicida (NSSV) y trastorno por comportamiento suicida (SVS) en el DSM-5. Journal of Child and Adolescent Psychiatry, 42(6): 405-413.

- Wartberg L, Brunner R, Kriston L, et al.: (2016) Factores psicopatológicos asociados al consumo problemático de alcohol e internet en una muestra de adolescentes en Alemania. Investigación en psiquiatría, 240, 272-277.

- Lehmkuhl G, Frölich J: (2013) Los nuevos medios de comunicación y sus consecuencias para niños y adolescentes. Revista de Psiquiatría Infantil y Adolescente, 41(2): 83-86.

- Naar-King S, Suarez M: (2012) Entrevista motivacional con adolescentes y adultos jóvenes. Weinheim Basilea: Beltz.

InFo NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 2020; 18(3): 34-41