Los dolores de cabeza en los niños suelen subestimarse, pero ocurren con frecuencia con una prevalencia del 79%. Debido a la predisposición genética y al deterioro funcional ya desde la edad (pre)escolar, la migraña es la más importante. Por lo tanto, debe diagnosticarse precozmente y tratarse de forma individual.

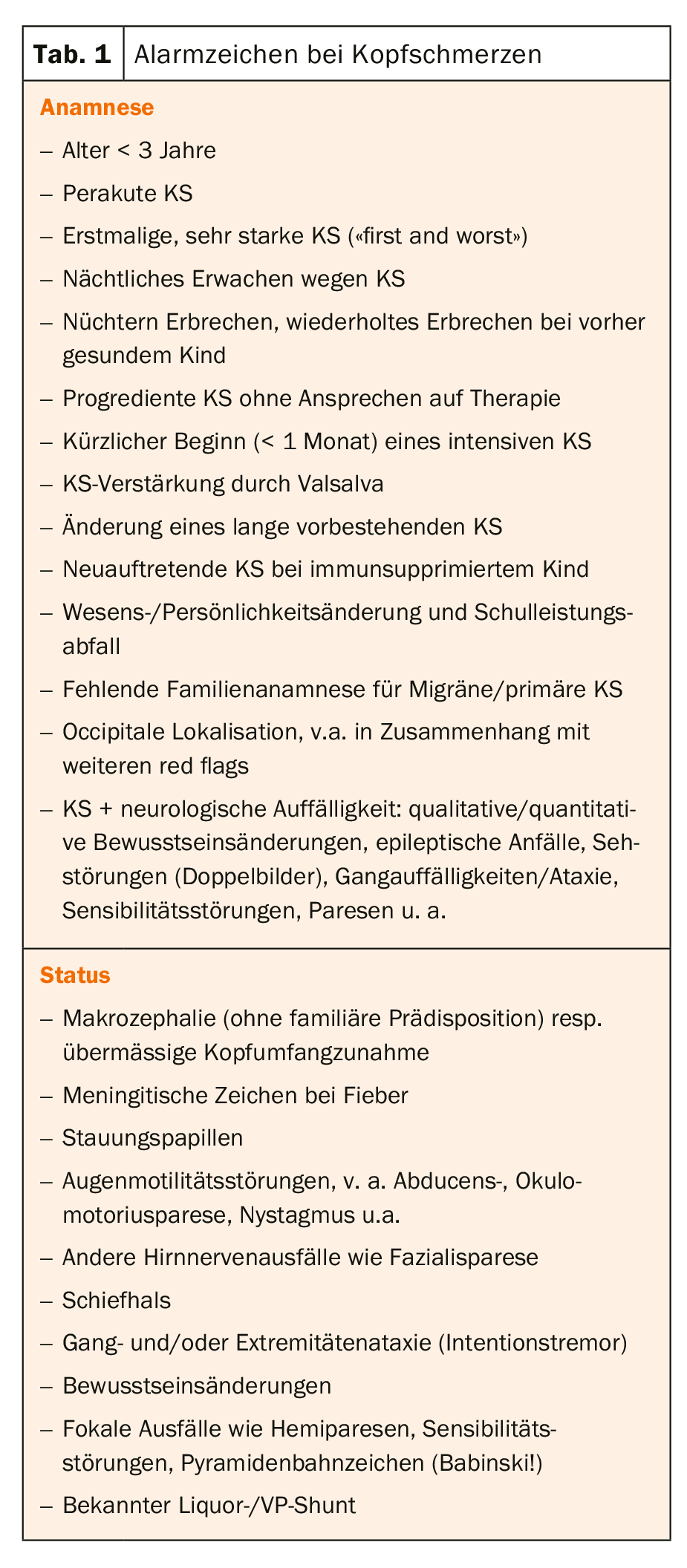

Para los padres, lo más importante es distinguir el SK “secundario”, y por tanto potencialmente amenazador, como consecuencia de una enfermedad subyacente. Sin embargo, éstas son mucho más raras en comparación con las primarias. Los signos de alarma en la anamnesis y/o la exploración neurológica, como los hallazgos patológicos más comunes papilas congestivas, trastornos de la motilidad ocular, signos focales, ataxia o signos meníngeos, aumentan la sensibilidad del SK secundario, y deben explorarse activamente y aclararse individualmente con pruebas de imagen, punción lumbar, etc. [4] (más “banderas rojas” Tab. 1). Por el contrario, un examen neurológico normal tiene muchas probabilidades de descartar un SK secundario. Debe prestarse especial atención al SK per/agudo grave, crónico progresivo y al SK en niños <5 años [5].

En ausencia de un biomarcador sensible, las cefaleas primarias “intrínsecas al cerebro”, como la migraña y la cefalea tensional, aún no pueden demostrarse de forma fiable, lo que en principio implica un diagnóstico de exclusión. Sin embargo, muchos estudios demuestran con buena evidencia que la cefalea recurrente puede diagnosticarse clínicamente de forma fiable utilizando los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS) y un examen neurológico detallado que tenga en cuenta la dinámica desde la edad escolar [4,6,7].

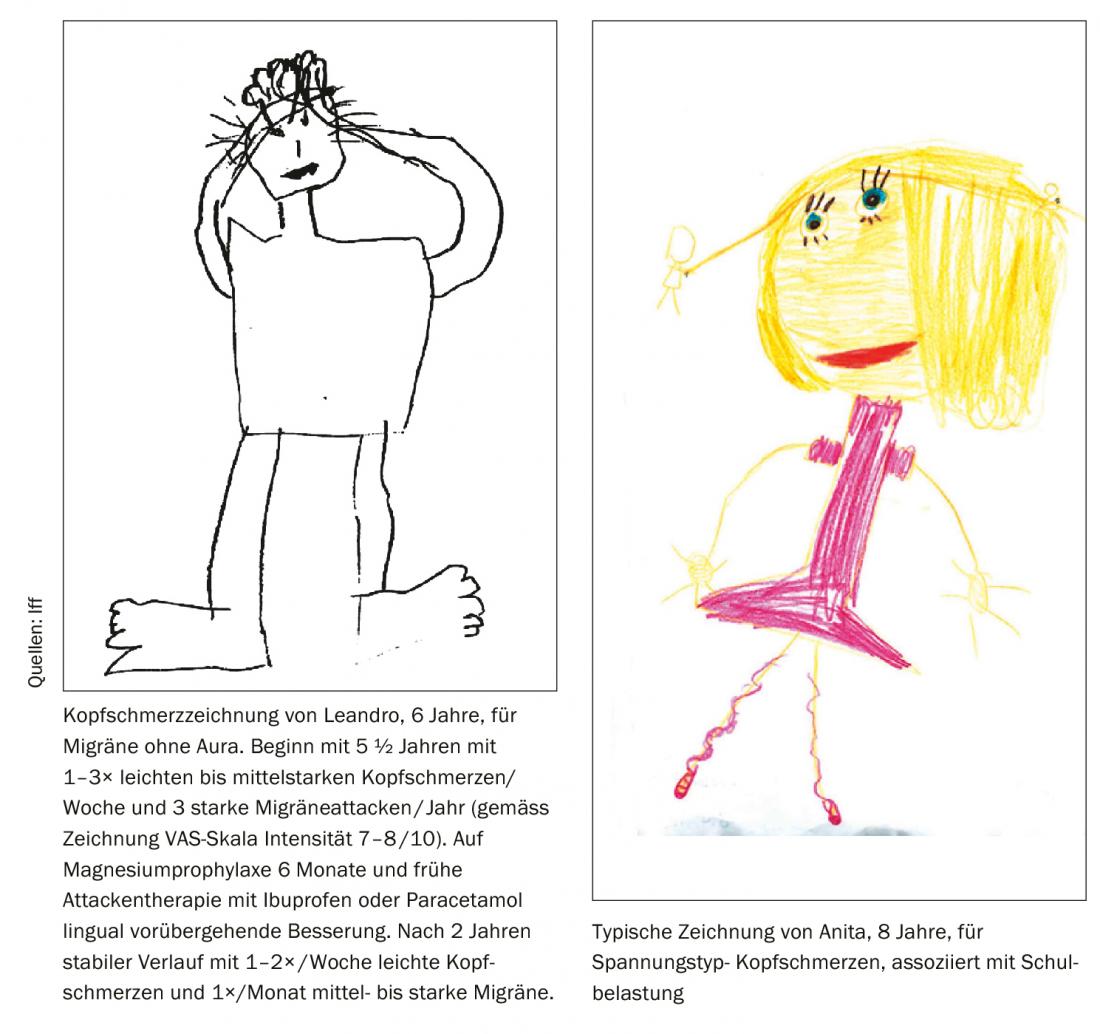

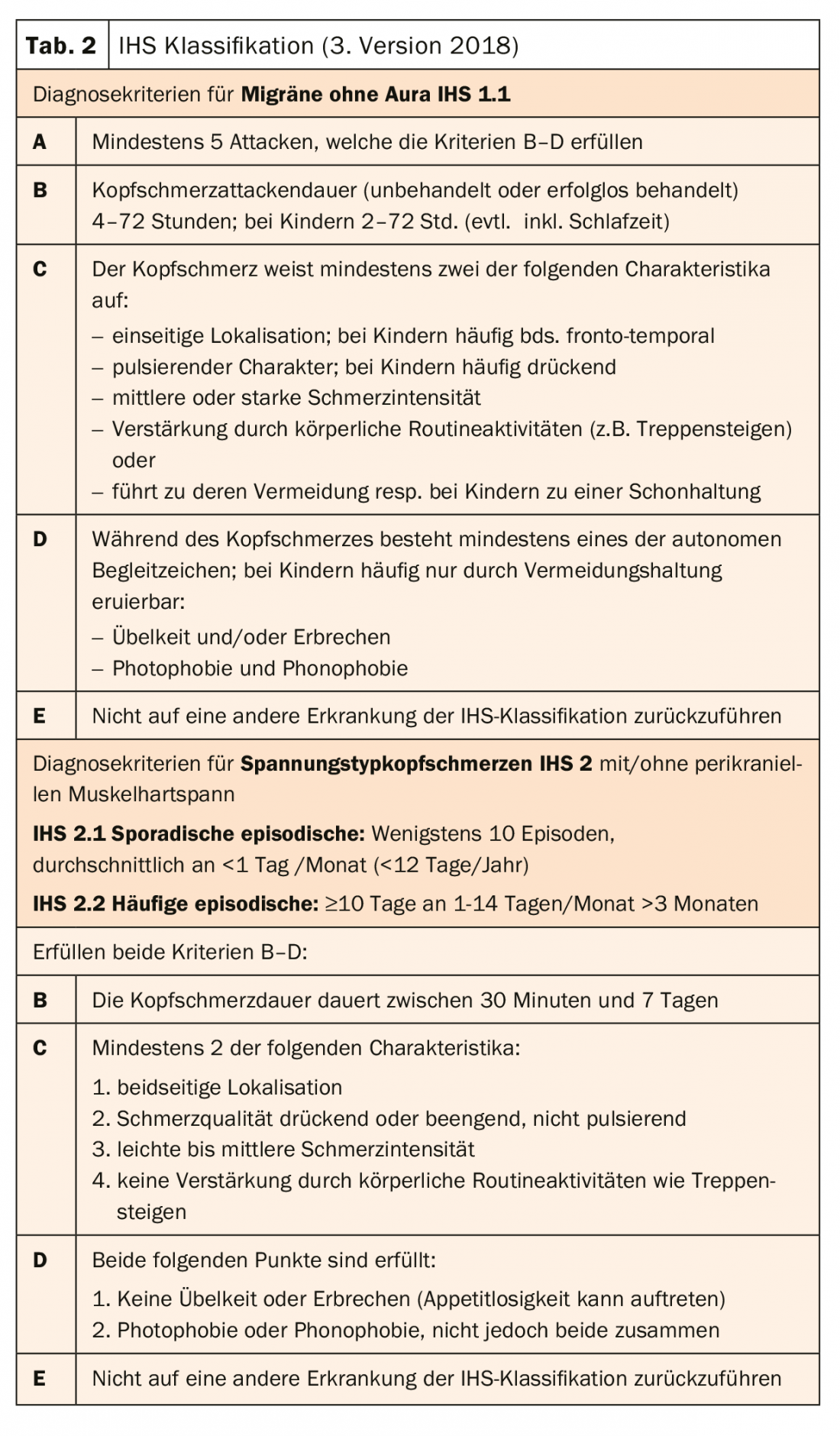

La migraña suele manifestarse con menos gravedad y durante menos tiempo en la infancia que en los adultos. Típicamente, los niños también los perciben más frontalmente que unilateralmente, y no como un dolor pulsátil sino presionante. Los síntomas característicos de la migraña, como el agravamiento de la cefalea debido a una actividad rutinaria/sacudidas o la fotofonofobia/fonofobia, suelen estar causados indirectamente en la infancia por el afeitado o las sacudidas. evitación, razón por la cual los criterios IHS se adaptaron específicamente para la migraña infantil [6] (Tab. 2).

El mareo no figura en ella, aunque se percibe con frecuencia y la migraña (vestibular) es la causa subyacente más común [8]. Además, la importante predisposición genética con antecedentes familiares positivos en el 80-90% de los parientes de primer grado (N.B: ¡la mayoría de los padres se refieren a su migraña como “cefalea normal”!) así como el riesgo relativo 4 veces mayor de padecer migraña con aura no están incluidos en los criterios del IHS. Los cambios hormonales también desempeñan un papel importante en el sexo femenino, ya que la migraña en las niñas comienza por término medio a los 10,6 años, al inicio del desarrollo puberal, y/o se desarrolla durante el tratamiento hormonal y anticonceptivo o durante los embarazos o la lactancia. la menopausia puede cambiar significativamente. Los criterios del IHS para la cefalea de tipo tensional son los mismos en niños que en adultos [6].

Tratamiento

Generalidades: El tratamiento de las cefaleas en niños/adolescentes está orientado a la reducción de la calidad de vida y tiene como objetivo un rápido retorno a la función diaria normal, así como la reducción de la frecuencia de las migrañas frecuentes. Consiste en medidas agudas y preventivas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Aunque la “psicoeducación” de las medidas de estilo de vida (suficiente cantidad de sueño determinada individualmente, ritmo regular de bebida y comidas, así como semanal, actividad deportiva de resistencia, evitación de los factores desencadenantes) es al menos tan importante como la farmacoterapia y ya da lugar con frecuencia a una mejora significativa de la situación del dolor de cabeza, en el caso de las crisis de migraña prolongadas y más graves, debe considerarse lo siguiente >½-¾ h. en caso de sueño imposible o de mejoría insuficiente debido a ello, no debe prescindirse de la farmacoterapia ni siquiera desde la infancia. La eficacia debe ser mayor que con placebo, lo que en niños significa una mejoría del dolor de más del 50% en 1-1½ horas, evaluada con la escala EVA. Incluso si las cefaleas de tipo tensional causan menos trastornos que la migraña, debe preguntarse por los síntomas depresivos o psicosomáticos asociados e incluirlos en el tratamiento (¡causal!). Las medidas farmacoterapéuticas agudas también deben utilizarse con mucha precaución en ellas, pero en principio en la misma dosis que en la migraña [9]. Las medidas no farmacológicas como la terapia cognitivo-conductual, la biorretroalimentación, los ejercicios de relajación, etc. deben incluirse individualmente como parte de una terapia multimodal del dolor para las cefaleas frecuentes [3].

Por lo general, los analgésicos no deben utilizarse más de 10 ó 15 días al mes (AINE 15 días, triptanos 10 días) debido al riesgo de cefalea crónica por sobreuso de medicación (CECM) con un uso prolongado [10], especialmente en adolescentes. Por lo tanto, es indispensable un seguimiento de la terapia con un calendario de cefaleas (por ejemplo, en www.headache.ch).

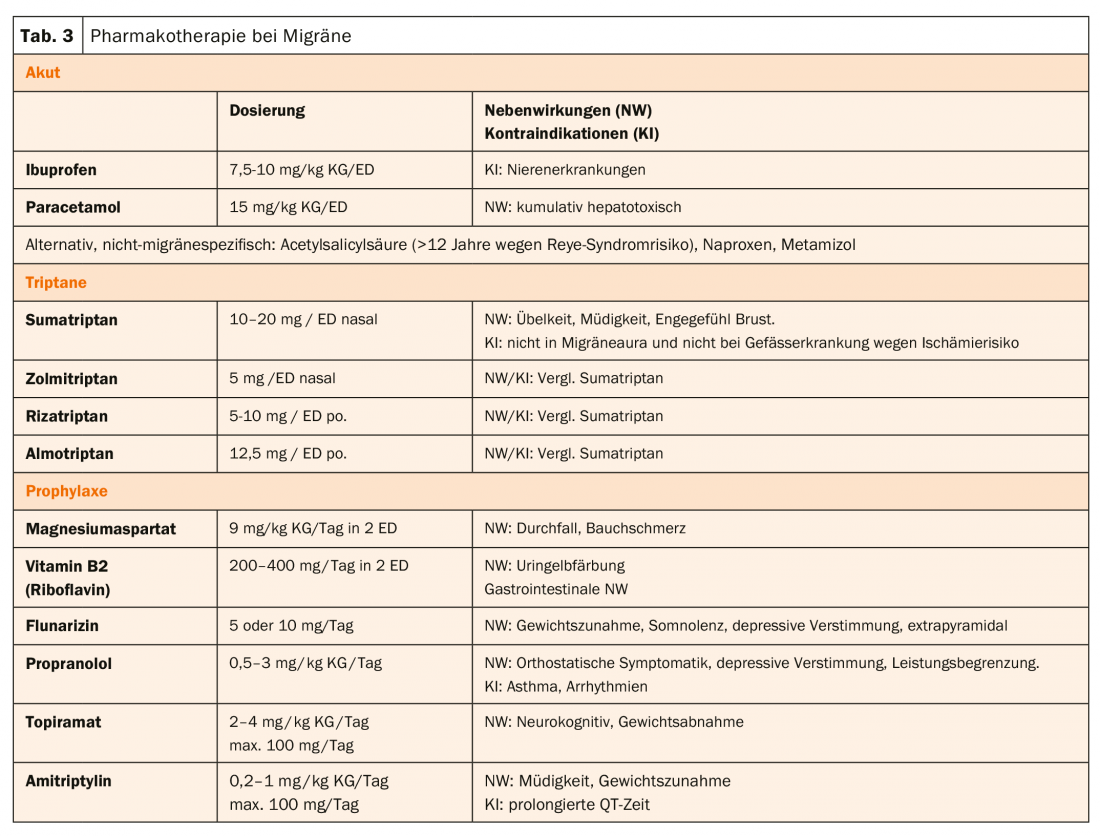

La farmacoterapia aguda se enumera en la tabla 3: predominantemente, los dos analgésicos generalmente eficaces, el ibuprofeno y el paracetamol, se utilizan en dosis suficientemente altas y al principio (¡incluso en la escuela!) de la secuencia del ataque de migraña, siendo el ibuprofeno más eficaz en los estudios individuales y, por tanto, la terapia de primera elección.

Si estos analgésicos no tienen un efecto significativo, lo que suele observarse repetidamente en la migraña infantil a partir de la adolescencia, se utilizan los triptanes específicos de la migraña. En Suiza, sólo el sumatriptán 10 ó 20 mg nasal está aprobado para su uso a partir de los 12 años de edad. Sin embargo, sobre la base de estudios internacionales, los otros tres triptanes Riza-, Zolmi- y Almotriptán pueden utilizarse a partir de los 12 años de edad, y en Suiza “off-label”, con una eficacia demostrada, incluso máxima. 2×/día. Si una crisis de migraña debilitante y prolongada durante más de 72 horas (estado migratorio) no puede tratarse adecuadamente con triptanes de forma ambulatoria, existen algoritmos más novedosos con farmacoterapia intensificada con administración de sumatriptán s.c., metoclopramida i.v. (precaución: NW extrapiramidal) y sulfato de magnesio, entre otros, de forma urgente [10].

La farmacoterapia preventiva está indicada con una frecuencia de migraña de 3-4×/mes, cuando la terapia aguda no es eficaz, para la cefalea por abuso de medicación, para los ataques prolongados repetidos y el riesgo de progresión de la migraña (tab. 3). Las últimas directrices americanas describen esta indicación de forma menos precisa como “cefaleas frecuentes y/o limitación relacionada con la migraña” y MüKS [11].

Los complementos alimenticios de magnesio y/o vitamina B2 suelen ayudar, sobre todo en niños y adolescentes, pero sólo después de (1 a) 2 meses de uso. En ausencia de una mejoría significativa (≤50% de reducción de la frecuencia de los ataques) de la migraña frecuente, deben considerarse otros medicamentos como la flunarizina, los betabloqueantes, la amitriptilina y el topiramato si existe un deterioro significativo. Para los dos últimos en concreto, el reciente ensayo CHAMP (Childhood and Adolescence-Migraine Prevention) demostró una eficacia basada en pruebas igual a la del placebo, pero con más efectos secundarios relacionados con el fármaco. Como en este estudio no participaron pacientes gravemente afectados (puntuación PedMIDAS >50), la amitriptilina y el topiramato pueden seguir utilizándose en casos individuales [12].

En general, la farmacoterapia preventiva debe discutirse individualmente, teniendo en cuenta la limitación relacionada con la migraña, así como el perfil beneficio/riesgo con información sobre los posibles efectos secundarios.

Si se demuestra eficaz y se tolera, la profilaxis se continuará durante un total de 6-12 meses (o dependiendo de la restricción individual), al igual que el cumplimiento continuado de las medidas de estilo de vida mencionadas.

Progresión de la migraña

Probablemente hay un gran número de pacientes que controlan bien una migraña rara con una postura suave y analgésicos comunes y nunca consultan a su médico. Sin embargo, con el aumento de la frecuencia de la migraña, el riesgo de migraña crónica aumenta tanto en la edad adulta (5-8%) como en la adolescencia (1-2%). Por lo tanto, incluso en la infancia/adolescencia, se aconseja precaución con una frecuencia ≥1×/semana, y debe considerarse la terapia multimodal, ya que puede conducir a una reducción significativa a largo plazo [3]. Además de la frecuencia de las cefaleas, la obesidad, la depresión y el MüKS también pueden desempeñar un papel como factores de riesgo para la progresión de la migraña a migraña crónica (definición: >15 días de cefalea con ≥8 días de migraña/mes) en la adolescencia. Según mi experiencia, esto también puede aplicarse a la terapia de ataque inadecuada probada en la edad adulta también para los niños [13].

Para los adultos con migraña debilitante relevante sin eficacia de las medidas preventivas habituales, se dispone desde hace tres años de profilaxis específica de la migraña con anticuerpos monoclonales CGRP (péptido relacionado con el gen de la calcitonina) inyectados por vía subcutánea 1×/mes. Actualmente están aprobados en Suiza, bajo ciertas condiciones, el erenumab como anticuerpo contra el receptor de CGRP (Aimovig®) y el galcanezumab como anticuerpo contra el propio péptido (Emgality®), que han demostrado en estudios recientes reducir significativamente a la mitad la frecuencia de migrañas de ≥8-9 días/mes de migraña, con una buena tolerabilidad. En la infancia y sobre todo en la adolescencia, no existen datos de estudios para este grupo de medicamentos, y sólo recomendaciones de la Sociedad Americana de Cefaleas para su uso con ≥8 días/mes de migraña con restricción significativa (puntuación PedMIDAS >30) y dos medidas farmacológicas preventivas hasta ahora infructuosas en postpúberes y en casos individuales también en adolescentes prepúberes [14].

Literatura:

- Ozge A, Sasmaz T, Cakmak SE, et al: Epidemiological-based childhood headache natural history study: After an interval of six years. Cefalalgia 30: 703-712; Sociedad Internacional de Cefaleas 2010.

- Dooley JM, Augustine HF, Brna PM, Digby AM: El pronóstico de las cefaleas pediátricas: un estudio de seguimiento de 30 años. Pediatr Neurol. 2014 Jul; 51(1): 85-87. doi: 10.1016/j.pediatrneurol.2014.02.022. Epub 2014 mar 5.

- Charles JA, Peterlin BL, Rapoport AM, et al: Resultado favorable del tratamiento precoz de la migraña infantil y adolescente de nueva aparición: implicaciones para la modificación de la enfermedad. J Headache Pain 2009; 10: 227-233.

- Lewis D, Ashwal S, Dahl G, et al: Parámetro de práctica: Evaluación de niños y adolescentes con cefaleas recurrentes. Neurología 2002; 59: 490-498.

- Kelly M, Strelzik J, Langdon R, Di Sabella M: Cefalea pediátrica: visión general. Curr Opin Pediatr 2018, 30: 748-754

- Comité de Clasificación de Cefaleas de la Sociedad Internacional de Cefaleas (IHS) La Clasificación Internacional de los Trastornos de Cefalea, 3ª edición. Cefalalgia 2018, 38(1): 1-211.

- Ebinger F: Dolor de cabeza. Pediatría up2date 2011; 3: 271-289.

- Langhagen T, Landgraf MN, Huppert D, et al: Migraña vestibular en niños y adolescentes. Curr Pain Headache Rep (2016) 20: 67.

- Anttila P: Cefalea de tipo tensional en la infancia y la adolescencia. Lancet Neurol 2006; 5: 268-274.

- Kacperski J, Kabbouche MA, O’Brien HL, Weberding JL: El tratamiento óptimo de las cefaleas en niños y adolescentes. Ther Adv Neurol Disord 2016; 9: 53-68.

- Oskoui M, Pringsheim T, Billinghurst L, et al: Resumen de la actualización de las directrices prácticas: Tratamiento farmacológico para la prevención de la migraña pediátrica. Informe del Subcomité de Desarrollo, Difusión e Implementación de Directrices de la Academia Americana de Neurología y la Sociedad Americana de Cefaleas. Neurología; 2019; 93: 1-10.

- Powers SW, et al: Ensayo de amitriptilina, topiramato y placebo para la migraña pediátrica. N Engl J Med. 2017 12 de enero; 376: 115-124.

- Buse DC, Greisman JD, Khosrow B, et al: Progresión de la migraña: una revisión sistemática Cefalea 2018; 0: 2-33.

- Szperka CL, et al. Recomendaciones sobre el uso de anticuerpos monoclonales anti-CGRP en niños y adolescentes. Cefalea 2018; 58:1658-1669.

InFo NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 2019; 17(6): 24-27.