El tratamiento del dolor es uno de los grandes retos de los cuidados paliativos, pero a menudo también uno con un éxito terapéutico mensurable. En fases avanzadas, deben agotarse todas las opciones de tratamiento del dolor para mejorar la calidad de vida. Si la terapia fracasa, es necesario ponerse en contacto con un especialista en dolor. Aproximadamente el 90% de los pacientes con tumores avanzados pueden ser tratados de esta forma sin apenas dolor.

Casi todos los pacientes afectados por una enfermedad grave, a menudo maligna, temen el dolor que no puede tratarse. Muchos de ellos conocen situaciones de familiares o amigos que padecieron dolores tratados inadecuadamente durante el curso de su enfermedad y tuvieron que vivir la fase final de la vida en agonía. Con las posibilidades actuales de terapia del dolor, estos cursos ya no deberían producirse. Sin embargo, hay situaciones en las que el tratamiento del dolor puede llegar a sus límites debido a su complejidad.

El tratamiento del síntoma dolor es muy adecuado como ejemplo de buen control de síntomas en cuidados paliativos, sobre todo porque el dolor es un problema frecuente en el curso de enfermedades potencialmente mortales. Una analgesia eficaz es una de las principales tareas de los cuidados paliativos. A menudo, debido al curso destructivo de la enfermedad, nos encontramos con una situación de dolor progresivo que requiere un ajuste continuo de la terapia. Es importante que el concepto de tratamiento analice el tipo de dolor y las posibles patologías etiológicas subyacentes para aplicar también enfoques terapéuticos causales, como la irradiación del dolor, siempre que sea posible. Debido a la inactividad, a menudo se produce un aumento del dolor y la terapia puede complicarse por el aumento de la disfunción orgánica. Especialmente en el curso tardío de la enfermedad, los factores no somáticos de la experiencia del dolor pasan cada vez más a primer plano. Por otro lado, es comprensible que los pacientes rara vez exijan el control de los síntomas con tanta vehemencia como exigen liberarse del dolor.

Conceptos básicos sobre el dolor

La definición de dolor válida hoy en día procede de 1986 de la Asociación Internacional para el Control del Dolor (IASP) y dice así: El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable que va acompañada de un daño tisular real o inminente -o que se describe en términos de tal daño-, a menudo acompañado de manifestaciones vegetativas como palidez, sudoración y aumento de la tensión arterial.

El dolor agudo tiene normalmente una función útil de advertencia y es significativo, protector y vital. Sin embargo, en el caso del dolor crónico en el curso de una enfermedad maligna, el dolor ha perdido esta útil función de advertencia. El dolor puede clasificarse según su curso temporal como agudo o crónico, pero también según su patogenia como dolor nociceptivo, neuropático y mixto, y también conocemos el llamado trastorno del dolor somatomorfo. En la situación paliativa, normalmente se trata de situaciones de dolor crónico progresivo, a menudo mixto; sin embargo, en el curso de la enfermedad se producen de nuevo dolores agudos, que deben someterse a una evaluación diferenciada para no desaprovechar las opciones terapéuticas causales.

Patogénesis del dolor

El análisis diferenciado del dolor con respecto a la patogénesis es indispensable, ya que una terapia del dolor significativa sólo es posible tras una clasificación acertada. Distinguimos el dolor nociceptivo del dolor neuropático. El dolor nociceptivo es el que suele ser consecuencia de un daño local en el lugar de la lesión. Una excepción en este caso es el dolor visceral, que puede dificultar la asignación local a través de las zonas de Head.

Un buen ejemplo de acontecimiento nociceptivo es el dolor causado por la aparición de metástasis óseas. Aquí, la destrucción local por irritación de los receptores correspondientes desencadena un dolor básico constante que se acentúa ocasionalmente con un ataque de dolor más intenso.

En cambio, el dolor neuropático se origina en el sistema nervioso central o periférico. La aparición del dolor no suele estar en relación temporal inmediata con una cierta latencia de días o semanas tras la lesión real, los ataques de dolor son frecuentes y muy intensos, impredecibles y se describen como quemantes, cortantes, electrizantes y pulsátiles. Además, pueden producirse hiperalgesia, hipalgesia y alodinia. Ejemplos de dolor neuropático son la neuralgia postherpética, el dolor del miembro fantasma, el dolor radicular o el dolor desencadenado centralmente (dolor talámico).

Dolor por cáncer

En el contexto de una enfermedad tumoral, puede producirse un dolor desencadenado directamente por el tumor, ya sea por un crecimiento destructivo del tejido, por presión o infiltración de los nervios, por estiramiento o presión sobre los órganos huecos. El dolor tumoral indirecto es el resultado de una inflamación edematosa perilesional, fracturas patológicas u obstrucciones de órganos huecos. Por último, el dolor también surge como consecuencia de terapias tumorales postoperatorias, postactínicas o debido a la inflamación y las consecuencias de la quimioterapia. Siempre que sea posible, tras aclarar la causa del dolor, se da prioridad a la opción terapéutica causal si la carga asociada parece justificable en el contexto general. Por desgracia, estas opciones son limitadas, por lo que la terapia sintomática suele ser la única opción.

Terapia del dolor

Más o menos al mismo tiempo que la IASP definía el dolor, la OMS desarrolló un esquema de clasificación para el tratamiento del dolor en pacientes con cáncer. El objetivo de este régimen era aliviar o eliminar el dolor y prevenir una reaparición de la exacerbación del dolor. La clasificación permite un tratamiento del dolor eficaz, relativamente poco arriesgado y rápidamente efectivo. En la actualidad, el esquema de estadificación de la OMS también se utiliza de forma modificada en el tratamiento del dolor no maligno.

Los tres niveles incluyen, en el nivel 1, los analgésicos nociceptivos no opiáceos clásicos con los que todos estamos bien familiarizados. Algunos ejemplos son el paracetamol, el metamizol, la aspirina, el diclofenaco, la mefenamina, etc. Además de su efecto analgésico, estas sustancias también tienen propiedades antiflogísticas y antipiréticas en diversos grados. A excepción del paracetamol, actúan exclusivamente de forma periférica sobre el nociceptor. Sólo el paracetamol tiene también un efecto central. En Etapa 2 encontramos los opioides débiles. Los representantes de esta categoría son el tramadol, la codeína, la dihidrocodeína o la tilidina. Presentan una relación riesgo-beneficio favorable, tienen aproximadamente 1/6-1/10 de la eficacia de la sustancia de referencia morfina (de ahí que se denominen opiáceos débiles) y son fáciles de dosificar. Los problemas surgen en el 10% de los pacientes que, por ejemplo, no pueden metabolizar la codeína y sólo sufren los efectos secundarios inducidos por los opiáceos, así como en los diferentes metabolizadores en los que el tramadol sólo provoca síntomas de ortostatismo serotoninérgico y antiadrenérgico.

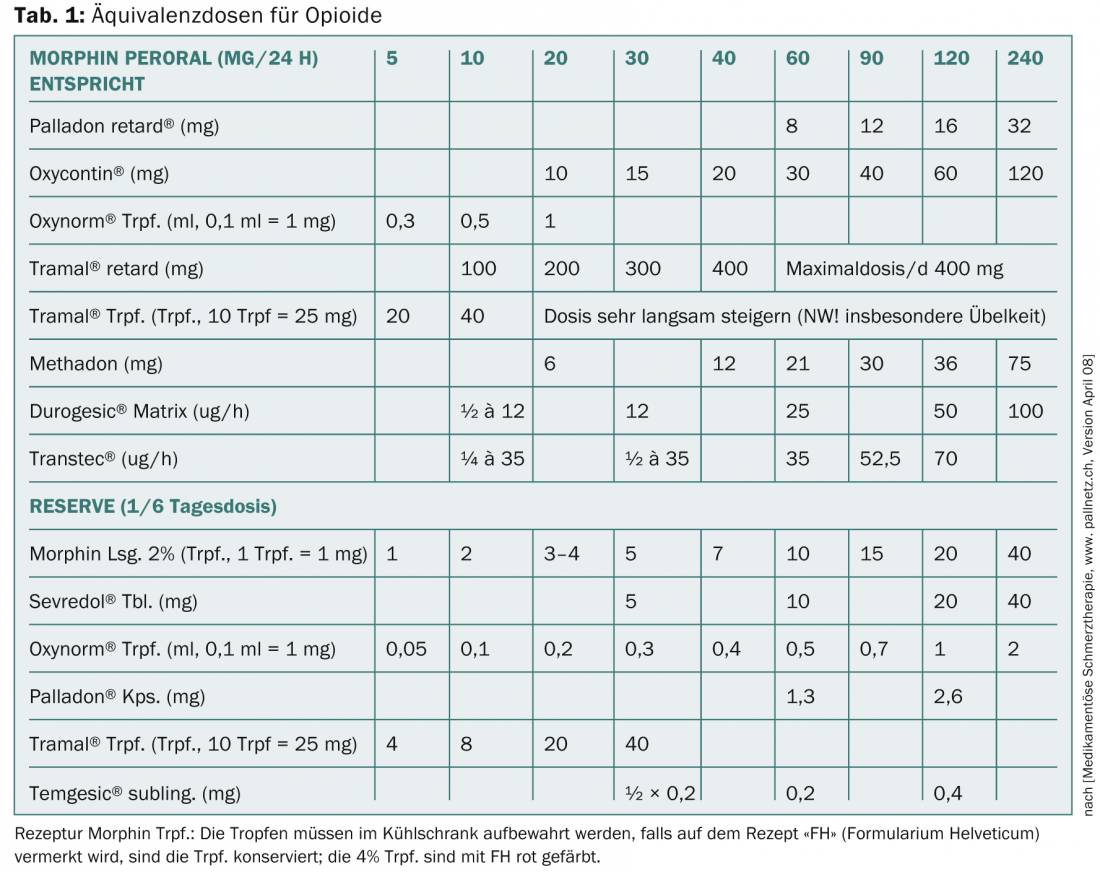

El nivel 3 incluye los opiáceos clásicos con la sustancia de referencia morfina (más mg para la misma analgesia – opiáceos débiles; menos mg para la misma analgesia – opiáceos fuertes). En la tabla 1 se muestra un resumen de las dosis equivalentes de opiáceos. Los opiáceos inhiben la transmisión en las sinapsis del sistema nociceptivo, activan los sistemas inhibitorios del SNC y la médula espinal, alteran la percepción del dolor por su ataque al tálamo, al sistema límbico y, por tanto, también provocan ansiolisis. Periféricamente en el nociceptor, los opioides actúan principalmente en el tejido inflamado.

Los principales problemas son las náuseas inducidas por los opiáceos, que suelen ser pasivas, y el estreñimiento permanente, que requiere obligatoriamente medicación concomitante. Las sustancias individuales difieren principalmente en sus distintos efectos sobre los receptores mü, kappa y delta.

Los principios básicos de la terapia del dolor se basan en la administración oral (por la boca) con la elección de galénicos adecuados, a una hora fija (por el reloj) en el sentido de administración profiláctica más que reactiva, preferiblemente en forma de liberación sostenida y con una extensión gradual de la terapia (por la escalera). Unos años más tarde, se añadieron la individualización de los regímenes terapéuticos y la consideración de las necesidades de los pacientes con respecto a las medidas no farmacológicas. La recomendación original de acumular en las tres etapas ya no se sigue hoy en día, sobre todo en el caso del dolor tumoral y la probabilidad de un aumento rápido del dolor, para contrarrestar una cronificación del dolor por pérdida innecesaria de tiempo.

En principio, los preparados de la fase 1 pueden combinarse bien con los de las fases 2 ó 3, en el sentido de que el efecto de terapia nociceptiva de la medicación de la fase 1 puede conducir a un efecto ahorrador de los opiáceos. La combinación de los fármacos del estadio 1 entre sí es objeto de controversia; existen indicios de sinergias para el uso conjunto de paracetamol y metamizol. No es aconsejable combinar opiáceos de fase 2 y 3, ya que la competencia por el receptor puede hacer que la sustancia más débil tenga efecto.

Opiáceos

Los opiáceos son medicamentos centrales en los cuidados paliativos y a menudo resultan indispensables para un control satisfactorio de los síntomas. Por ello, merece la pena examinar más de cerca algunos aspectos del tratamiento con estas sustancias.

Aún existen muchos mitos en torno a la administración de opiáceos, no sólo entre los pacientes, sino también entre los médicos. El consumo de morfina se equipara a menudo con el principio del fin, porque la sustancia se considera una reserva de hierro para morir. Por lo tanto, es necesario discutir con el paciente la indicación de la administración de opiáceos, que está claramente justificada en el control sintomático del dolor principalmente o también de la disnea. Mediante una explicación detallada del modo de acción y los objetivos de la terapia, incluso los pacientes más escépticos pueden sentirse motivados para someterse al tratamiento. Esto incluye la información de que con una dosis estable de opiáceos, por ejemplo a través de un sistema transdérmico, incluso conducir un coche no está prohibido – si no hay otros impedimentos debidos a la enfermedad.

Dependencia: El segundo miedo tiene que ver con la dependencia. Por supuesto, la dependencia física se desarrolla bajo el tratamiento con opiáceos, es decir, si la necesidad de analgésicos disminuye debido a la terapia causal, el preparado opiáceo debe retirarse lentamente, ya que de lo contrario se producirán los clásicos síntomas físicos de abstinencia. No suele desarrollarse dependencia psicológica, especialmente si la terapia se lleva a cabo con preparados retardantes o aplicación transdérmica. Una excepción es la petidina, aquí se describe la dependencia, especialmente cuando la sustancia se administra por vía intravenosa. Por lo tanto, se recomienda evitar la administración de esta sustancia. En algunos casos, se produce una cierta habituación en el sentido de una taquifilaxia. En cuanto al diagnóstico diferencial, siempre debe considerarse una progresión tumoral en caso de pérdida de efecto y debe reevaluarse la posibilidad de un control causal del dolor, incluso en el contexto paliativo.

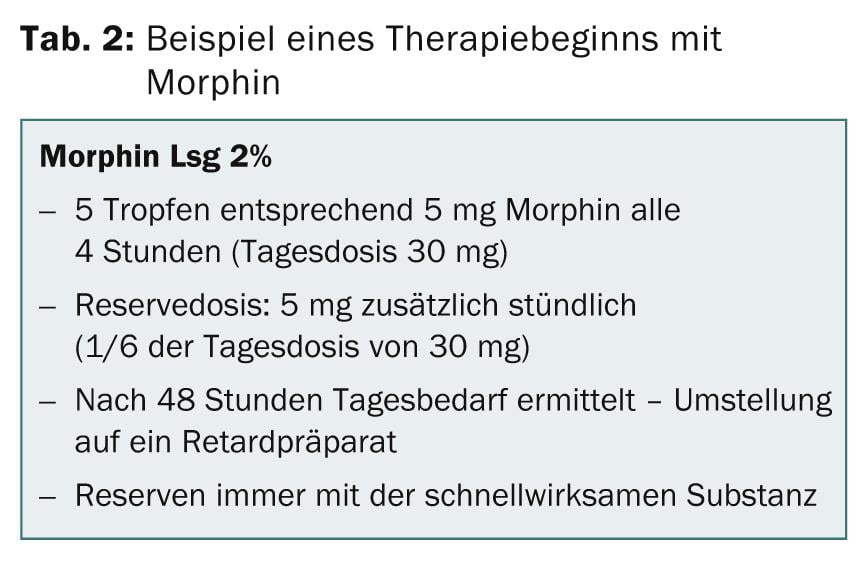

Dosis y efectos secundarios: Especialmente los médicos inexpertos en el manejo de las dosis a veces elevadas de opiáceos temen el peligro de una depresión respiratoria. Cuando se utiliza correctamente, este peligro no existe, ya que el efecto de la morfina puede evaluarse muy bien clínicamente. Un ejemplo de inicio de terapia con morfina puede verse en la tabla 2.

En la fase de titulación, los efectos secundarios indeseables aparecen primero, es decir, los pacientes se quejan de náuseas y estreñimiento sin ningún efecto analgésico. Suele ser el momento en que se interrumpe la terapia por intolerancia e ineficacia. Tras el aumento de la dosis, se produce sedación en mayor o menor medida antes de que se instaure la analgesia. Esta dosis analgésicamente eficaz se denomina “ventana terapéutica” y es la dosis diana. Por desgracia, la ventana terapéutica no siempre está abierta por igual, de modo que una vez determinada una dosis, siempre hay que corregirla al alza o a la baja. Antes de alcanzar la dosis crítica con respecto a la depresión respiratoria, se producen estados de confusión y síntomas neurológicos, especialmente fasciculaciones musculares, por lo que debe reducirse la dosis si aparecen estos síntomas.

La elección del opioide en función de su eliminación, renal o hepática, también desempeña un papel. En este caso, las posibles complicaciones orgánicas también deben tenerse en cuenta en la elección del preparado. La oxicodona y la hidromorfona suelen ser superiores a otros opiáceos en este sentido. En principio, no existe un límite superior para la dosis máxima de la mayoría de los opiáceos, pero el control del dolor determina la cantidad. Sin embargo, especialmente en el caso de los agonistas parciales, puede producirse un efecto techo, es decir, un mayor aumento de la dosis no provoca un aumento del efecto. Entonces se recomienda una rotación a otra sustancia. La sequedad de boca, la retención urinaria, el estreñimiento y la ortostatismo no deben limitar la dosis.

Medicación concomitante: La cuestión de la medicación concomitante suele ser controvertida. Siempre iniciamos el tratamiento antiemético con metoclopramida, la sustancia más potente para las náuseas inducidas por opiáceos, además del opiáceo. Es posible que algunos de los pacientes estén sobretratados. Sin embargo, para los pacientes que experimentan este desagradable síntoma, suele existir tal aversión a los opiáceos que volver a intentarlo suele requerir un largo periodo de tiempo, durante el cual se soporta el dolor en lugar de tratarlo adecuadamente. Por regla general, las náuseas son sólo pasivas y la medicación concomitante puede suspenderse al cabo de unos días. Sin embargo, en algunos casos persiste, por lo que debe mantenerse el antiemético. A veces, la rotación de opiáceos, es decir, el cambio a otra sustancia, también es necesaria para controlar este efecto secundario.

Por desgracia, el molesto estreñimiento es permanente y suele requerir una terapia permanente con laxantes, posiblemente con más de un preparado. En este caso, el preparado combinado Oxycontin con naloxona puede facilitar en parte la terapia.

En resumen, debe afirmarse que, en una situación de dolor progresivo, a menudo no puede evitarse el uso de opiáceos y que una combinación de analgésicos de nivel 1 con fármacos analgésicos comedidos no es una alternativa para el necesario tratamiento con opiáceos. La alergia a la morfina es muy rara. En ningún caso el picor, que es un efecto de los opiáceos debido a la irritación de los receptores correspondientes, debe malinterpretarse como una alergia. Como ya se ha explicado, la aparición de náuseas no es una alergia.

Un buen conocimiento de las sustancias utilizadas es importante para el éxito de la terapia. Debe conocerse la duración de la acción, el inicio de la acción, cualquier efecto techo, las interacciones y los efectos secundarios. A veces, el efecto secundario también puede utilizarse como terapia, por ejemplo, para la diarrea. Una prescripción hospitalaria o domiciliaria correcta incluye la dosis unitaria, la dosis máxima diaria, el preparado, el horario y la dosis de reserva para el dolor irruptivo, que suele ser de 1⁄6-1⁄10 de la dosis diaria y puede administrarse hasta cada hora, según la situación. El objetivo es conseguir un nivel de dolor bajo, con una intensidad del dolor en la escala VA inferior a cuatro; si hay más de cinco dosis de reserva al día, está indicado aumentar la medicación básica.

Dependiendo del carácter del dolor, la adición de coanalgésicos tiene sentido, por ejemplo, el uso de antiepilépticos o antidepresivos para los componentes del dolor neuropático. Si se considera que el edema es un factor contribuyente, debe considerarse la administración de glucocorticoides, y también pueden utilizarse neurolépticos o relajantes musculares. Sin embargo, el uso de estos preparados se ve limitado en parte por la intensificación de la fatiga ya existente relacionada con el cáncer.

Las razones del fracaso de la terapia analgésica pueden ser un diagnóstico incorrecto del dolor o una infravaloración de la intensidad del dolor, una terapia inadecuada de los síntomas concomitantes (por ejemplo, ansiedad o depresión), una dosis incorrecta, intervalos demasiado largos o la evitación de una medicación potente. Sin embargo, incluso con el tratamiento del dolor realizado lege-artis, hay fracasos terapéuticos que justifican la intervención de un anestesista con experiencia en la terapia del dolor. Es posible que en este caso haya que recurrir a procedimientos invasivos.

Siempre debe primar la afirmación de Dame Cicley Saunders: “El dolor es, lo que el paciente dice que es”.

Dra. Christel Nigg

Dr. Nic Zerkiebel

Literatura:

- Neuenschwander H, et al: Palliativmedizin, Krebsliga Schweiz, 2ª edición revisada, 2006.

- Beubler E: Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie, 4ª edición revisada, Springer WienNew York, 2008.

- Gallacchi G, et al: Schmerzkompendium, 2ª edición, Thieme-Verlag, 2005.

- Recomendaciones Dolor Irruptivo, ed.: Sociedad Suiza de Medicina Paliativa, Cuidados y Apoyo, palliative ch palliative.ch 2006.

- Eychmüller St: El sentido tiene sentido, Therapeutische Umschau 2012; 69(2): 87-90.

- Büche D.: Herramienta de evaluación y valoración en cuidados paliativos, Therapeutische Umschau 2012; 69(2): 81-86.

- Estrategia Nacional de Cuidados Paliativos 2010-2012, Oficina Federal de Salud Pública (OFSP) 2009. www.admin.ch/palliativecare

- Criterios de indicación de los cuidados paliativos especializados www.bundespublikationen.admin.ch

- Antonovsky A: Salutogénesis. Sobre la desmitificación de la salud. Edición alemana de Alexa Franke. dgvt-Verlag, Tubinga 1997.

- Hidratación al final de la vida, recomendaciones de Bigorio: Ed.: Sociedad Suiza de Medicina Paliativa, Cuidados y Apoyo, paliativos ch, 2011.

- Kunz R: Cuidados paliativos un enfoque integral de la asistencia, no una nueva especialidad, Schweizerische Ärztezeitung, 2006 (87): 1106.

- Academia Suiza de Ciencias Médicas SAMS: Cuidados paliativos. Directrices y recomendaciones de ética médica, 2006.

- Bruera E, et al: El Sistema de Evaluación de Síntomas de Edmonton (ESAS): un método sencillo para la evaluación de pacientes en cuidados paliativos. J de Cuidados Paliativos 1991 (7): 6-9.

- Saunders C: Cicley Saunders Morir y vivir: la espiritualidad en los cuidados paliativos. Traducido del Engl. por Martina Holder-Franz.

InFo Oncología y Hematología 2014; 2(3): 10-14