La incontinencia urinaria es una de las afecciones más comunes entre las mujeres. Por ejemplo, la prevalencia de la incontinencia urinaria es del 17% en mujeres de entre 30 y 49 años, del 23% entre 60 y 79 años, y puede superar el 50% en las mayores de 80 años [1]. Se habla de enfermedad cuando la incontinencia provoca problemas higiénicos y sociales. La incontinencia es inquietante, afecta a la calidad de vida y puede llegar a apartar de la vida social. Especialmente en la atención a las personas mayores, también provoca costes elevados. El médico de cabecera ya desempeña un papel clave en la profilaxis eficaz, pero también en el reconocimiento precoz de la enfermedad y el inicio de la terapia básica, así como en la cooperación interdisciplinar con uroginecólogos y especialistas en incontinencia.

Las personas afectadas suelen reducir la cantidad que beben por miedo a orinar con frecuencia. La deshidratación resultante puede provocar mareos, dolores de cabeza, confusión e incluso caídas. La reducción de la cantidad de bebida conduce a una disminución de la capacidad de la vejiga y a una mayor concentración de orina, lo que a su vez provoca síntomas de vejiga irritable.

Los problemas de incontinencia todavía se discuten demasiado poco; por parte de las pacientes por vergüenza, por parte de los médicos por cierta impotencia. A continuación se analizan las distintas formas de incontinencia urinaria.

Formas de incontinencia urinaria

Las dos formas más comunes de incontinencia en las mujeres son la incontinencia de esfuerzo (hasta un 50%) y la incontinencia hiperactiva de vejiga/urgencias (20-30%), siendo frecuentes las formas mixtas (20%). Formas más raras de incontinencia son la incontinencia por rebosamiento, debida por ejemplo a una obstrucción (prolapso, postoperatorio) o a la denervación periférica de la vejiga (<10%), la incontinencia refleja , debida por ejemplo a la esclerosis múltiple, la enfermedad de Alzheimer, la demencia o la enfermedad de Parkinson (<10%) y la incontinencia extrauretral , debida por ejemplo a fístulas vesicovaginales.

En este artículo nos centraremos en las dos formas más comunes de incontinencia en la consulta del médico de cabecera: la incontinencia de esfuerzo y de urgencia y sus formas mixtas.

Incontinencia de esfuerzo: La pérdida de orina durante un esfuerzo físico -al toser, estornudar, reír, levantar pesos o hacer deporte- se denomina incontinencia de esfuerzo (antes incontinencia de esfuerzo). En esta forma de incontinencia urinaria, existe una debilidad del suelo pélvico o debilidad del suelo pélvico. una presión de cierre uretral demasiado baja en comparación con la presión intravesical. Dependiendo de la gravedad de la incontinencia, la orina se pierde entonces en forma de gotas, salpicaduras o borbotones.

La clasificación según Ingelman-Sundberg, habitual en la literatura, se basa en criterios anamnésicos y divide la incontinencia de esfuerzo en tres grados de gravedad:

- Grado I: Pérdida de orina al toser, estornudar y reír.

- Grado II: pérdidas de orina al levantar cargas pesadas, subir escaleras y caminar

- Grado III: Pérdida de orina al ponerse de pie, pero no al tumbarse.

- Para la práctica clínica diaria, la clasificación según Schüssler y Alloussi con una prueba de tos cuando la vejiga está llena ha dado buenos resultados:

- Grado I: goteo al ponerse de pie, ausencia de diuresis o goteo al tumbarse.

- Grado II: chorro al ponerse de pie, sin diuresis o goteo al tumbarse

- Grado III: brotes al estar de pie y tumbado.

Las causas de la debilidad muscular y del tejido conjuntivo son múltiples. El parto, la obesidad, los fuertes aumentos de la presión intraabdominal debidos a la tos crónica o al estreñimiento provocan una sobrecarga de los músculos del suelo pélvico. La falta de entrenamiento del suelo pélvico, la atrofia de los tejidos debida a una carencia hormonal y los cambios degenerativos relacionados con la edad también pueden contribuir.

Vejiga hiperactiva (incontinencia de urgencia, vejiga irritable): La incontinencia de urgencia, por el contrario, es una pérdida incontrolada de orina con una necesidad imperiosa de orinar.

La incontinencia de urgencia puede producirse como parte del síndrome de vejiga hiperactiva (VH). Según la ICS (Sociedad Internacional de Continencia), se define como un complejo sintomático típico de micción imperiosa, polaquiuria y nicturia, que puede presentarse con pérdidas urinarias (OAB “húmeda”) o sin pérdidas urinarias (OAB “seca”) [2].

Fisiopatológicamente, la incontinencia de urgencia suele deberse a una hiperactividad del detrusor. La hiperactividad del detrusor, a su vez, depende de varios factores, pero la mayoría de las veces es idiopática. Otras causas son los hábitos alimenticios y de bebida, las infecciones genitales y del tracto urinario recurrentes, una deficiencia hormonal genital y las afecciones por prolapso (cistocele). Deben excluirse los tumores de vejiga, los cuerpos extraños, la cistitis intersticial (persistencia de los síntomas típicos de la infección con una orina sin gérmenes) y las enfermedades metabólicas. La incontinencia de urgencia también puede ser el primer síntoma de una enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple y la enfermedad de Parkinson o el resultado de una radioterapia. La ingesta insuficiente de alcohol, las bebidas estimulantes, los medicamentos y el consumo excesivo de alcohol y nicotina pueden favorecer una vejiga hiperactiva.

Diagnóstico de la incontinencia urinaria

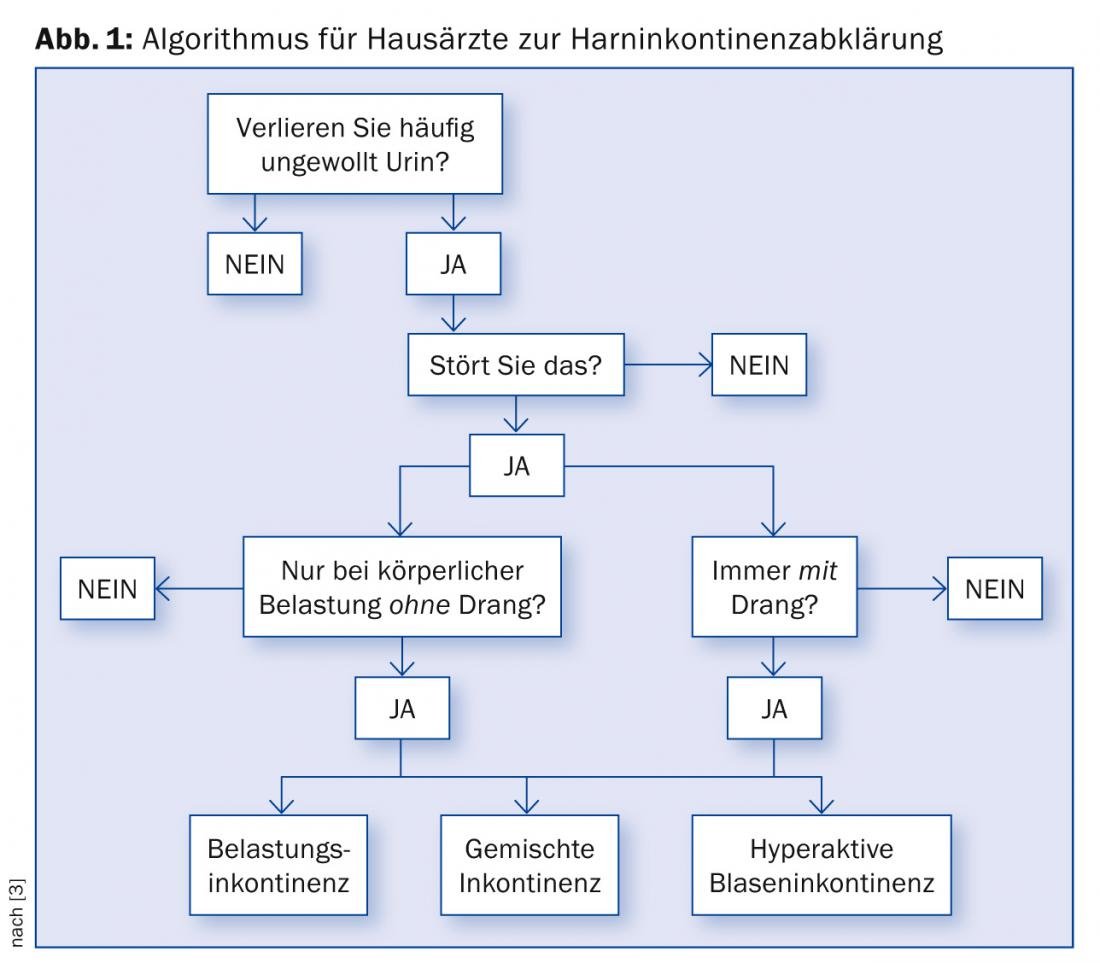

Los diagnósticos básicos ya se realizan en la consulta del médico de cabecera. Con la anamnesis ya se puede hacer el diagnóstico correcto en un 70% y registrar el efecto de la enfermedad en la calidad de vida. Las preguntas se refieren a la frecuencia miccional, el impulso, la incontinencia durante el impulso o al toser/estornudar/reír, la cantidad de orina, la nicturia, la hematuria, la disuria, la presión de sufrimiento, la medicación (antidepresivos), las terapias previas/operaciones previas en la pelvis, la radioterapia y las enfermedades concomitantes. La figura 1 muestra un algoritmo correspondiente [3]. También pueden ser útiles los cuestionarios estandarizados para la objetivación y el seguimiento de los progresos.

Una herramienta de diagnóstico sencilla pero importante es el calendario de bebida y micción (en www.blasenzentrum-frauenfeld.ch). Esto nos da rápidamente indicaciones claras sobre la cantidad de bebida diaria, los volúmenes de micción y la frecuencia de la nicturia. Por ejemplo, la incontinencia de urgencia suele provocar nicturia frecuente y, por tanto, trastornos del sueño. También es importante prestar atención a los volúmenes de micción nocturna (50 o 500 ml). Esto ofrece al médico de cabecera el diagnóstico diferencial de una insuficiencia cardiaca, que debe aclararse y tratarse.

Se puede descartar una infección del tracto urinario mediante palillos de orina y cultivo de la orina de la mitad del chorro. Además, en la consulta del médico de cabecera se puede determinar la orina residual mediante una ecografía abdominal o detectar una ectasia renal y, posiblemente, un cuerpo extraño en la vejiga.

En el marco de un examen uroginecológico se llevan a cabo otros pasos diagnósticos. Se elicita la atrofia genital, la anatomía del suelo pélvico y la cuestión de un descenso. Además, la prueba del suelo p élvico evalúa la contracción del suelo pélvico y la prueba de la tos evalúa la obstrucción uretral y el grado de incontinencia de esfuerzo cuando la vejiga está llena.

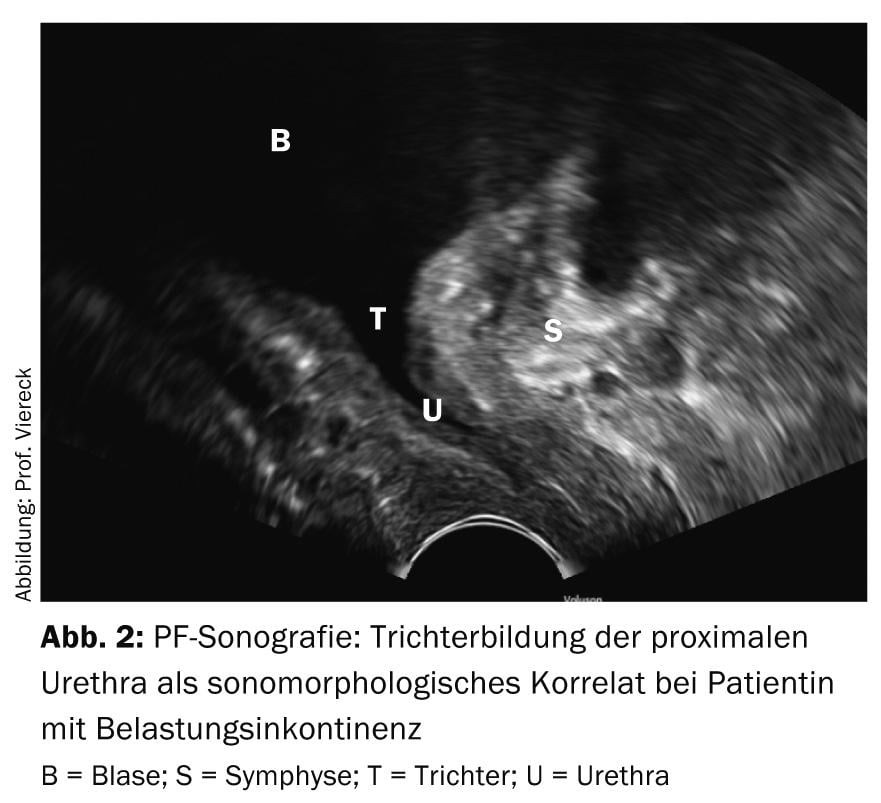

La ultrasonografía del suelo pélvico se utiliza para examinar toda la pelvis con los compartimentos anterior, medio y posterior en dos planos cada uno en reposo, durante la presión/tensión y bajo contracción voluntaria del suelo pélvico [4]. Así, se visualiza y evalúa la anatomía de la vejiga, la uretra, el útero, la vagina y el recto, por ejemplo, si el cuello de la vejiga se funde al apretar (fig. 2), si existe un descensus genitalis y cuál es el volumen de orina residual. La longitud uretral, la movilidad uretral y la altura de los surcos parauretrales son relevantes para la planificación precisa de la cirugía de la incontinencia.

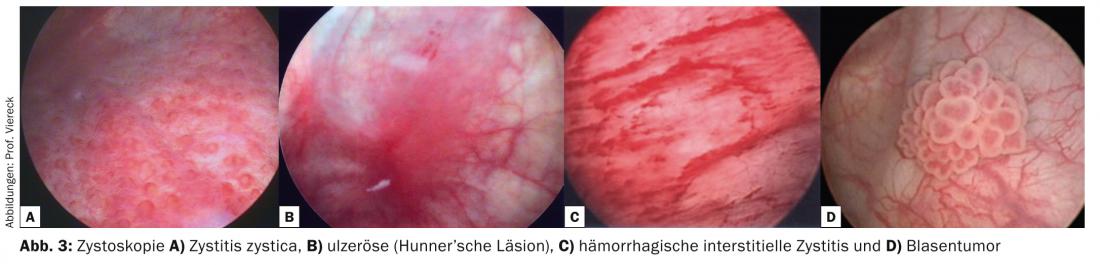

Pueden utilizarse hisopos de la vagina y la uretra para descartar infecciones. La uretrocistoscopia proporciona información sobre la orina residual, la capacidad de la vejiga, pero también sobre las alteraciones de la pared de la vejiga como la inflamación, las infecciones crónicas de la pared de la vejiga (cistitis quística) y las marcas de la vejiga en barra, los pseudodivertículos, los defectos de la capa protectora urotelial, la cistitis intersticial con lesiones de Hunner, los tumores y los cálculos vesicales (Fig. 3) [5]. Con este diagnóstico paso a paso, se realiza el diagnóstico y se inicia inicialmente una terapia conservadora.

Si el éxito terapéutico obtenido no es satisfactorio, se considera la terapia quirúrgica; si se trata de una situación de recidiva, el siguiente paso diagnóstico es la urodinámica (diagnóstico paso a paso). La uretrocistotonometría mide simultáneamente la presión intravesical e intrauretral. En este caso, las primeras ganas prematuras de orinar, la capacidad reducida de la vejiga, la baja complacencia de la vejiga y la aparición de contracciones del detrusor espontáneas o inducidas por la tos son indicios de incontinencia de urgencia [6]. La uretrotonometría con presión de cierre uretral profunda y la disminución o negación de la presión de cierre uretral durante la tos son indicativas de incontinencia de esfuerzo. La medición del flujo de orina – uroflujo – permite aclarar los trastornos/estenosis de la micción. Para determinar el alcance de la incontinencia, puede realizarse una prueba de compresas como opción a la prueba de la tos (Fig. 4).

Terapia de la incontinencia de esfuerzo

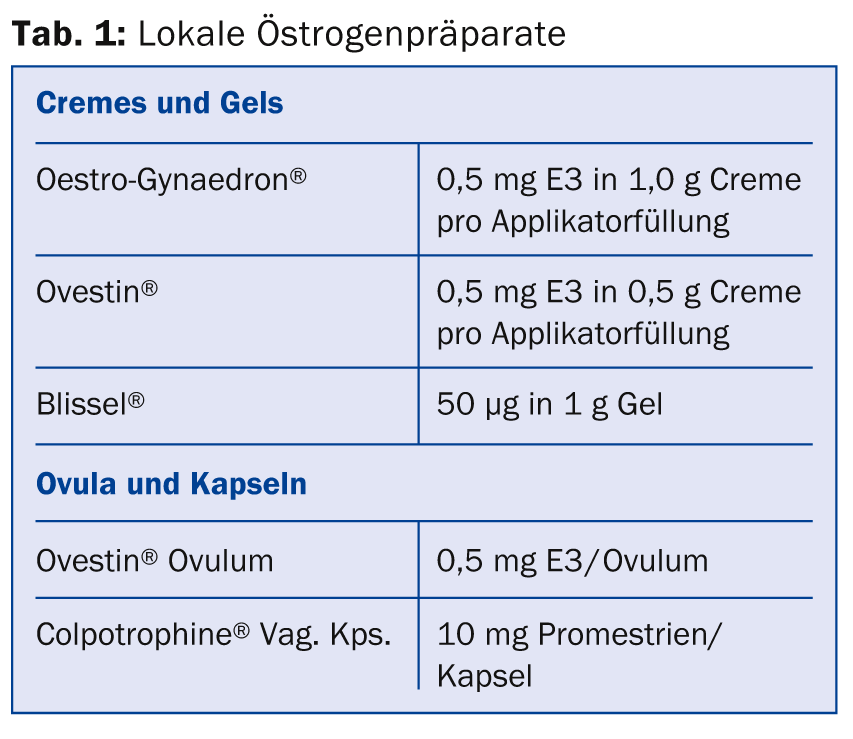

Tanto las directrices alemanas como las inglesas recomiendan en primer lugar medidas conservadoras [7]. En función del IMC, se trata de la reducción de peso y la aplicación local de preparados hormonales para la proliferación epitelial (tab. 1).

La fisioterapia puede complementarse con electroestimulación, biorretroalimentación o terapia de vibración de todo el cuerpo [8]. Se trata de fortalecer los músculos del suelo pélvico y optimizar la coordinación muscular. Los pesarios (cubos o anillos de silicona, pesarios desechables) sirven de sujeción de la uretra, se insertan junto con una crema de estrógenos y son adecuados para que la paciente los cambie a diario de forma independiente (fig. 5).

Si estas medidas no producen una mejoría o curación satisfactorias al cabo de tres meses y el tejido está bien acumulado con estrógenos locales, se recomienda la cirugía. Esto se ha hecho mucho más individualizado y diferenciado gracias a los avances de los últimos años.

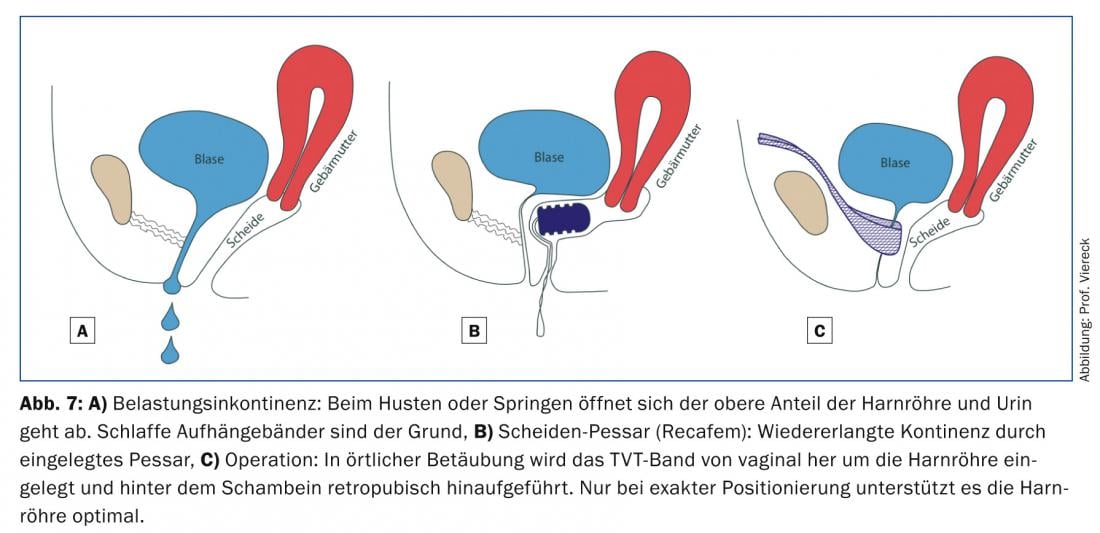

El objetivo de la cirugía de la incontinencia es reestabilizar la uretra mediante un procedimiento menos invasivo, a pesar de la flojedad de los ligamentos suspensorios y la debilidad del suelo pélvico. Esto se consigue mediante una operación de cabestrillo (por ejemplo, la operación de banda TVT), que ha sustituido en gran medida a la anterior colposuspensión mediante incisión abdominal. La banda de polipropileno (Fig. 6) se inserta retropúbicamente (Fig. 7) bajo anestesia local y analgesia.

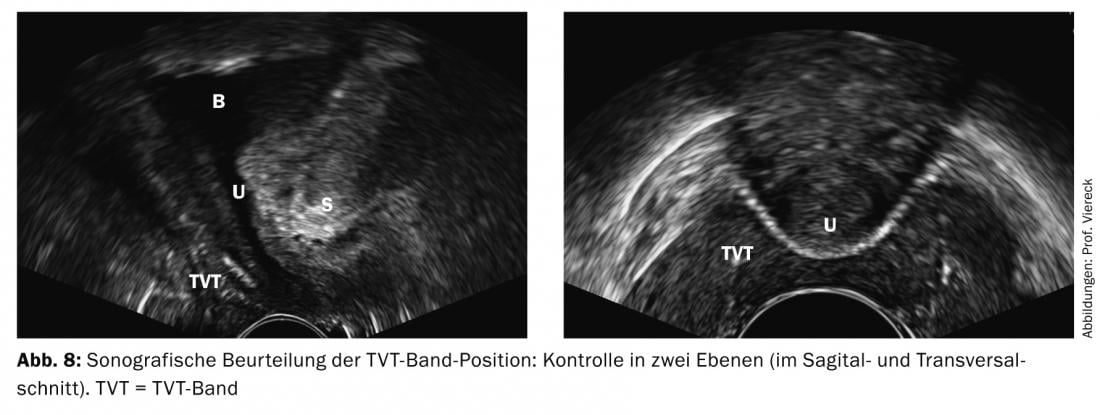

TVT son las siglas de “Tension Free Vaginal Tape”, una cinta sintética sin tensión que sujeta la uretra en la zona media funcionalmente relevante. La operación de asa TVT fue desarrollada por el profesor U. Ulmsten de Suecia a mediados de los años noventa [9]. En los últimos años han aparecido en el mercado otras cintas con diferentes técnicas de inserción y fijación (cinta TVT-O y TVT-Abbrevo con acceso transobturador, así como mini cabestrillos). Los hallazgos ecográficos también permiten recomendaciones muy precisas sobre las indicaciones quirúrgicas hasta los detalles quirúrgicos (Fig. 8). La evaluación ecográfica preoperatoria de la movilidad uretral y del nivel de los surcos parauretrales es decisiva para el método quirúrgico. Si la uretra no es muy móvil y los surcos son altos, es más probable que se consigan resultados óptimos con la cinta TVT retropúbica. Debido a su curso horizontal, las asas transobturadoras tienen poco efecto en una uretra poco móvil y pueden rodearla desde el interior si los surcos son altos.

Las últimas cifras en Suiza muestran, por tanto, una clara tendencia a favor del uso de las clásicas cintas retropúbicas de TVT: la antigua norma se está convirtiendo en la nueva norma.

La inserción de una banda está sujeta a criterios estrictos. Si la cinta no está tumbada correctamente (distop), es importante que el fallo se detecte a tiempo y se rectifique [10]. La ecografía PF resulta esencial, sobre todo en el caso de los llamados “fallos del método” o de complicaciones postoperatorias. Las complicaciones postoperatorias más frecuentes son la incontinencia de esfuerzo persistente (fracaso quirúrgico), los problemas de micción obstructiva, la formación de orina residual con/sin infecciones urinarias recurrentes y la incontinencia de urgencia de novo.

El tiempo de recuperación tras esta operación es corto y las cicatrices quirúrgicas son mínimas. Los datos a largo plazo muestran que la tasa de curación objetiva es del 83 y la satisfacción subjetiva es de un elevado 95% [11]. Los procedimientos quirúrgicos modernos de hoy en día son menos invasivos y, sin embargo, tienen mucho éxito, lo que supone una gran ventaja.

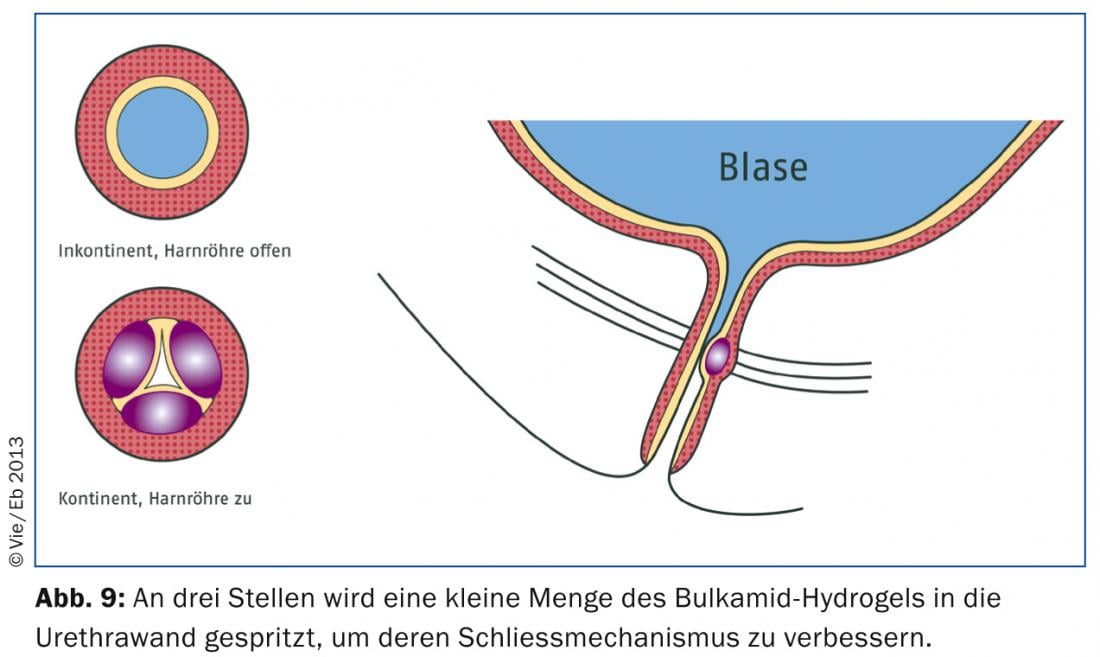

Un tratamiento quirúrgico alternativo para la incontinencia de esfuerzo es la inyección periuretral con agentes voluminizadores (Bulkamid) . Se utiliza para los fracasos terapéuticos tras la colposuspensión, las inserciones de bandas con uretra inmóvil y en la mujer muy anciana. La inyección alrededor de la uretra suele realizarse sólo con anestesia local, por lo que es la técnica menos invasiva para la incontinencia. Se inyecta un pequeño depósito de hidrogel Bulkamid en la pared uretral en tres puntos (Fig. 9) . Esto constriñe la uretra (coaptación). Debido a la falta de datos a largo plazo, hasta la fecha no existe una recomendación uniforme para la terapia primaria.

Terapia de la incontinencia de urgencia

Las medidas conservadoras para la incontinencia de urgencia son una buena cantidad de bebida, pocas bebidas estimulantes como el café, entrenamiento de la vejiga (suprimiendo los episodios de urgencia y alargando gradualmente los intervalos de micción), fitoterapia con zumo de arándanos, cuidados íntimos suaves y profilaxis completa de las infecciones y saneamiento. Dado que diversos medicamentos pueden desencadenar una vejiga hiperactiva, el médico de cabecera debe comprobar la lista de efectos secundarios de cualquier medicamento que se tome. Además, debe tratarse el estreñimiento y apoyar al paciente para que deje de fumar, por ejemplo.

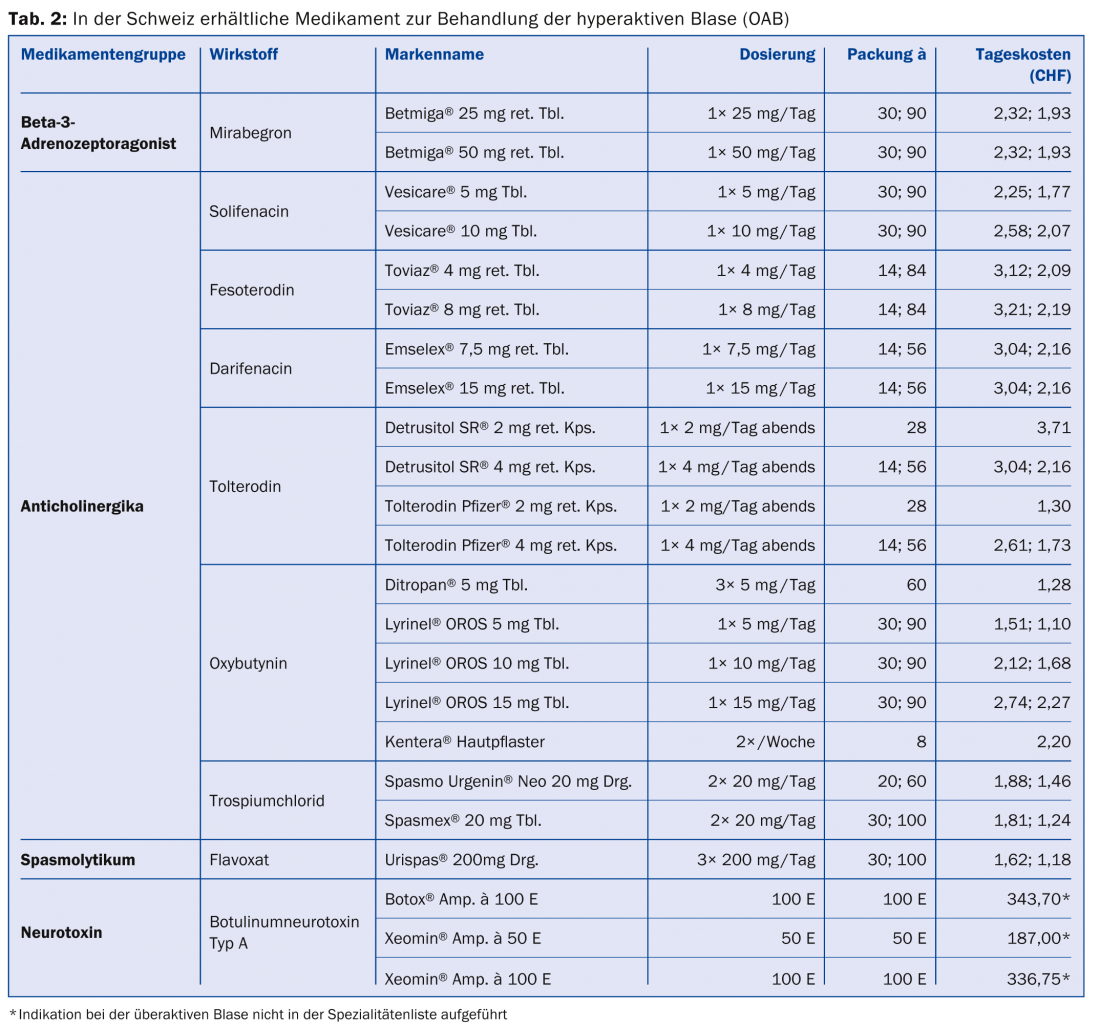

La estrogenización local y el entrenamiento del suelo pélvico con electroestimulación relajante o entrenamiento por vibración Galileo son aspectos importantes del tratamiento. La relajación medicinal de la vejiga (tab. 2) apoya la terapia primaria.

Los fármacos tienen un efecto anticolinérgico y, por tanto, un efecto relajante del detrusor. Reducen la incontinencia y los episodios de urgencia, así como la frecuencia miccional, y aumentan el volumen miccional. Los posibles efectos secundarios son sequedad de boca, estreñimiento o alteraciones visuales. En las personas mayores, el rendimiento cognitivo puede verse afectado. Las contraindicaciones de los anticolinérgicos son el glaucoma de ángulo estrecho y la taquiarritmia.

Recientemente, también ha surgido otro enfoque de terapia farmacológica. El principio activo mirabegrón (Betmiga®) es un agonista beta-3-adrenoceptor y está disponible en Suiza desde el 15 de agosto de 2014. Después de 30 años, es el primer representante de una nueva clase de sustancias con un mecanismo de acción novedoso. Los datos hasta la fecha muestran una eficacia muy buena y pocos, sobre todo ningún, efecto secundario anticolinérgico [12].

Si no se produce el efecto deseado, se realiza una terapia de instilación con aplicación intravesical de fármacos antiinflamatorios y relajantes de la vejiga.

Como último paso en la incontinencia de urgencia invalidante resistente a la terapia sin formación de orina residual, puede inyectarse toxina botulínica A en las trabéculas de la vejiga. Los efectos secundarios suelen ser menores, pero ocasionalmente puede producirse una formación temporal de orina residual o incluso retención urinaria.

Dado que el descensos genital conduce a la incontinencia de urgencia en el 29,8% de las afectadas, el descenso debe abordarse quirúrgicamente tras una terapia conservadora infructuosa. Sin embargo, el estiramiento de la vagina y la elevación del suelo de la vejiga pueden provocar una incontinencia de esfuerzo delirante en el postoperatorio. En este caso, recomendamos la inserción de una banda TVT en dos ocasiones.

La neuromodulación sacra también debe mencionarse como último recurso tras el fracaso de los conceptos terapéuticos clásicos para la disfunción vesical y el síndrome de dolor pélvico crónico. Se consigue una reducción de las molestias por urgencia e incontinencia estimulando los nervios sacros con impulsos eléctricos débiles.

Terapia de la incontinencia urinaria mixta

En las mujeres con incontinencia mixta de esfuerzo y urgencia, es importante filtrar los síntomas dominantes y abordarlos principalmente de forma conservadora o quirúrgica.

En general, hay que decir que un concepto de terapia-profilaxis multimodal es la mejor manera de alcanzar el objetivo [13,14]. Con un tratamiento individual bien coordinado y apoyo al paciente, los problemas de incontinencia suelen poder curarse o aliviarse considerablemente. Esto ahorra a los afectados mucho sufrimiento y vergüenza. Se mejora la calidad de vida y la integración social, se facilitan los cuidados y, por último, pero no por ello menos importante, se reducen los costes sanitarios.

Dra. Irena Zivanovic

Literatura:

- Nygaard I, et al: Prevalencia de trastornos sintomáticos del suelo pélvico en mujeres estadounidenses. Red de trastornos del suelo pélvico, JAMA 2008; 300(11): 1311.

- Haylen BT, et al: Informe conjunto de la Asociación Internacional de Uroginecología (IUGA)/Sociedad Internacional de Continencia (ICS) sobre la terminología de la disfunción del suelo pélvico femenino. Neurourología y Urodinámica 2010; 29: 4-20.

- Schüssler B: ¿Cómo pueden integrarse de forma significativa los problemas del suelo pélvico en la consulta del médico de cabecera? Revisión terapéutica 2010; 7-9.

- Kociszewski J, Viereck V: Incontinencia de esfuerzo: tratamiento individual gracias a un diagnóstico óptimo. Urol Uroginecol 2010; 17(3).

- Viereck V, Kociszewski J, Eberhard J: Diagnóstico uroginecológico preoperatorio. Urol Uroginecol 2010; 17(4).

- Schär G, Sarlos D: Incontinencia urinaria en la mujer – fisiopatología y diagnóstico. Therapeutische Umschau 2003; 60: 249-256.

- Reisenauer C, et al.: Interdisciplinary S2e Guideline Diagnostics and Therapy of Stress Incontinence in Women. Geburtsh Frauenheilk 2013; 73.

- Von der Heide S, Viereck V: Terapia de vibración. En: Carrière, B, Brown C (eds.): Suelo pélvico, fisioterapia y entrenamiento. Thieme Verlag, Stuttgart 2012 (2ª edición actualizada y ampliada).

- Ulmsten U, et al: Un procedimiento quirúrgico ambulatorio bajo anestesia local para el tratamiento de la incontinencia urinaria femenina. Int Urogynecol J 1996; 7: 81-86.

- Viereck V, Eberhard J: Cirugía de la incontinencia: indicaciones, elección del método quirúrgico, técnica quirúrgica, gestión de las complicaciones tempranas y tardías. J Urol Uroginecol 2008; 15(3).

- Kociszewski J, et al: Funcionalidad de la cinta: Características sonográficas de la cinta y resultados tras la cirugía de incontinencia TVT. Neurourol Urodyn 2008; 27: 485-490.

- Khullar V, et al: Eficacia y tolerabilidad del mirabegrón, un agonista β(3)-adrenoceptor, en pacientes con vejiga hiperactiva: resultados de un ensayo aleatorizado europeo-australiano de fase 3. Eur Urol. 2013 Feb; 63(2): 283-295.

- Viereck V: Problemas uroginecológicos en la tercera edad. info@ginecología 2012; 2.

- Eberhard J, Viereck V: Diagnóstico simple – terapia conservadora multimodal. Hausarzt Praxis 2008; 7: 9-14.

CONCLUSIÓN PARA LA PRÁCTICA

- La incontinencia urinaria y los problemas íntimos y de vejiga son algunas de las quejas femeninas más comunes. Pueden aparecer a cualquier edad y casi siempre tienen varias causas.

- Un diagnóstico básico consiste en una anamnesis dirigida, la exclusión de infecciones, la determinación de la orina residual y el mantenimiento de un calendario de micción-bebida.

- Las terapias de éxito para las enfermedades uroginecológicas se basan en conceptos de pasos multimodales que se adaptan individualmente a las pacientes.

- En caso de fracaso de la terapia básica, quejas complejas en el contexto de la incontinencia urinaria y antes de una terapia quirúrgica, es necesario remitir a las pacientes a un centro uroginecológico.

- En el éxito de la operación influyen favorablemente una preparación adecuada de los tejidos, un diagnóstico cuidadoso, una selección óptima del método quirúrgico y un buen seguimiento postoperatorio. Las medidas conservadoras continuadas como el entrenamiento para beber y la aplicación local de hormonas sirven como profilaxis a largo plazo.

A RETENIR

- L’incontinence urinaire, les douleurs vésicales et intimes font partie des maladies gynécologiques les plus fréquentes. Pueden aparecer a cualquier edad y suelen tener múltiples causas.

- El diagnóstico básico se basa en una anamnesis completa, la exclusión de una infección, la determinación del flujo de orina y el establecimiento de un calendario.

- El éxito del tratamiento de los trastornos uroginecológicos se basa en conceptos de tratamiento progresivos y multimodales que se adaptan individualmente a la paciente.

- En caso de fracaso del tratamiento básico, de síntomas complejos de incontinencia urinaria o antes de una intervención quirúrgica, es esencial remitir a las pacientes a un centro de uroginecología.

- En el éxito de la operación influyen favorablemente una preparación adecuada de los tejidos, un diagnóstico rápido, una elección óptima de la técnica quirúrgica y unos cuidados postoperatorios adaptados. Las medidas conservadoras duraderas, como la ingesta de alcohol y la hormonoterapia local, sirven como profilaxis a largo plazo.

PRÁCTICA GP 2014; 9(11): 24-32