Les produits de protection solaire en tant que dispositifs médicaux – qu’est-ce que cela signifie pour le consommateur ? La pertinence du rayonnement IR et le rôle des photolyases remis en question de manière critique.

Nos loisirs saisonniers en plein air font de Protection solaire un sujet récurrent chaque année. La prévention primaire est largement abordée dans la presse d’avril à août et s’accompagne de multiples recommandations.

Questions directrices pour cet article

Quelles sont les tendances de cette année ? Cet article est consacré à trois thèmes qui sont examinés de plus près et soumis à un examen critique – car tout ce qui passe pour une tendance ne repose pas forcément sur une information solide des consommateurs.

En Europe et en Suisse, la grande majorité des produits de protection solaire sont classés dans la catégorie des cosmétiques ou des produits cosmétiques . Depuis quelques années, les produits de protection solaire sont désormais également promus en tant que produits de la catégorie des dispositifs médicaux. Qu’est-ce qui se cache derrière cette nouvelle catégorie et quels sont les avantages de tels produits ?

Les premiers produits de protection solaire mis sur le marché devaient permettre de bronzer sans coup de soleil (érythème) (protection contre les rayons UV-B en premier lieu). L’importance des rayons UV-A a également été reconnue. Depuis le milieu des années 1980, des produits protégeant également dans la gamme des UV-A sont proposés. Après le changement de millénaire, l’importance du rayonnement infrarouge (IR) pour la peau a fait l’objet d’intenses discussions. Les dommages potentiels causés par les rayons IR aux structures profondes de la peau ont conduit au développement de produits de protection solaire offrant également une protection contre les IR. De quoi s’agit-il exactement ?

Les produits de protection solaire traditionnels servent à prévenir les dommages cutanés et agissent en réduisant le rayonnement UV. Les modifications de l’ADN des cellules de la peau qui ont déjà eu lieu ne peuvent plus les influencer. Des données récentes indiquent que l’application topique d’enzymes de régénération de l’ADN permet de réparer de manière ciblée les modifications déjà induites par les UVB. Dans ce contexte, des produits contenant des enzymes de régénération de l’ADN, comme les photolyases, sont aujourd’hui proposés. Comment agissent ces préparations ?

Produits de protection solaire dans la catégorie Dispositifs médicaux

Contrairement aux États-Unis ou à l’Australie, où les produits de protection solaire sont classés comme des médicaments, en Europe et en Suisse, ces produits sont déclarés comme des produits cosmétiques ou des cosmétiques. Pour la première fois en Suisse (2007), puis dans toute l’Europe, certains produits de protection solaire sont désormais également promus en tant que dispositifs médicaux. Pour savoir ce qui se cache derrière cette catégorie de dispositifs médicaux et quelle est l’utilité de tels produits, un coup d’œil sur la législation actuelle est utile.

En Suisse, les dispositifs médicaux sont régis par la loi fédérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (812.21, Heilmttelgesetz, HMG). Ils sont définis comme des produits destinés à un usage médical et […]dont l’effet principal n’est PAS obtenu par un médicament. Les lois suisse et européenne régissent ici une catégorie de produits extrêmement large. L’ensemble des règles est par conséquent très vaste. La définition définit les dispositifs médicaux […]comme tout instrument, appareil, dispositif, logiciel, substance ou autre article, utilisé seul ou en association, y compris le logiciel spécifiquement destiné par le fabricant à être utilisé à des fins diagnostiques et/ou thérapeutiques et utilisé pour assurer le bon fonctionnement du dispositif médical, destiné par le fabricant à être utilisé chez l’homme aux fins suivantes : détection, prévention, surveillance, traitement ou atténuation de maladies ; […]et dont l’action principale prévue dans ou sur le corps humain n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques ni par métabolisme, mais dont le mode d’action peut être assisté par de tels moyens.

Les produits cosmétiques peuvent être distingués de ce groupe. Les produits cosmétiques sont définis dans l’Ordonnance sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAIOUs ; RS 817.02) comme des substances ou des préparations destinées à être mises en contact, par voie externe, avec les différentes parties du corps humain (peau, système pileux, ongles, lèvres et régions intimes) ou avec les dents et les muqueuses de la cavité buccale, […]dans le but exclusif ou principal de les nettoyer, de les parfumer, d’en modifier l’aspect ou l’odeur corporelle, ou de les protéger ou de les maintenir en bon état. Toute référence, quelle qu’elle soit, à un effet curatif, palliatif ou préventif des objets usuels (p. ex. propriétés médicales ou thérapeutiques, effets désinfectants ou anti-inflammatoires, recommandations médicales) est interdite (art. 31, al. 3, ODAlOUs). Il y a des exceptions ! Pour les produits d’hygiène dentaire et buccale, les références à des propriétés anti-caries ainsi qu’à d’autres propriétés préventives en médecine dentaire sont autorisées si elles peuvent être scientifiquement prouvées (art. 31 al. 4 LGV). Actuellement, la loi sur les denrées alimentaires ne prévoit pas de protection générale contre la tromperie pour les produits cosmétiques. La tromperie n’est inadmissible que si elle peut entraîner un préjudice pour la santé. Un exemple typique serait la crème solaire qui n’a pas l’indice de protection indiqué.

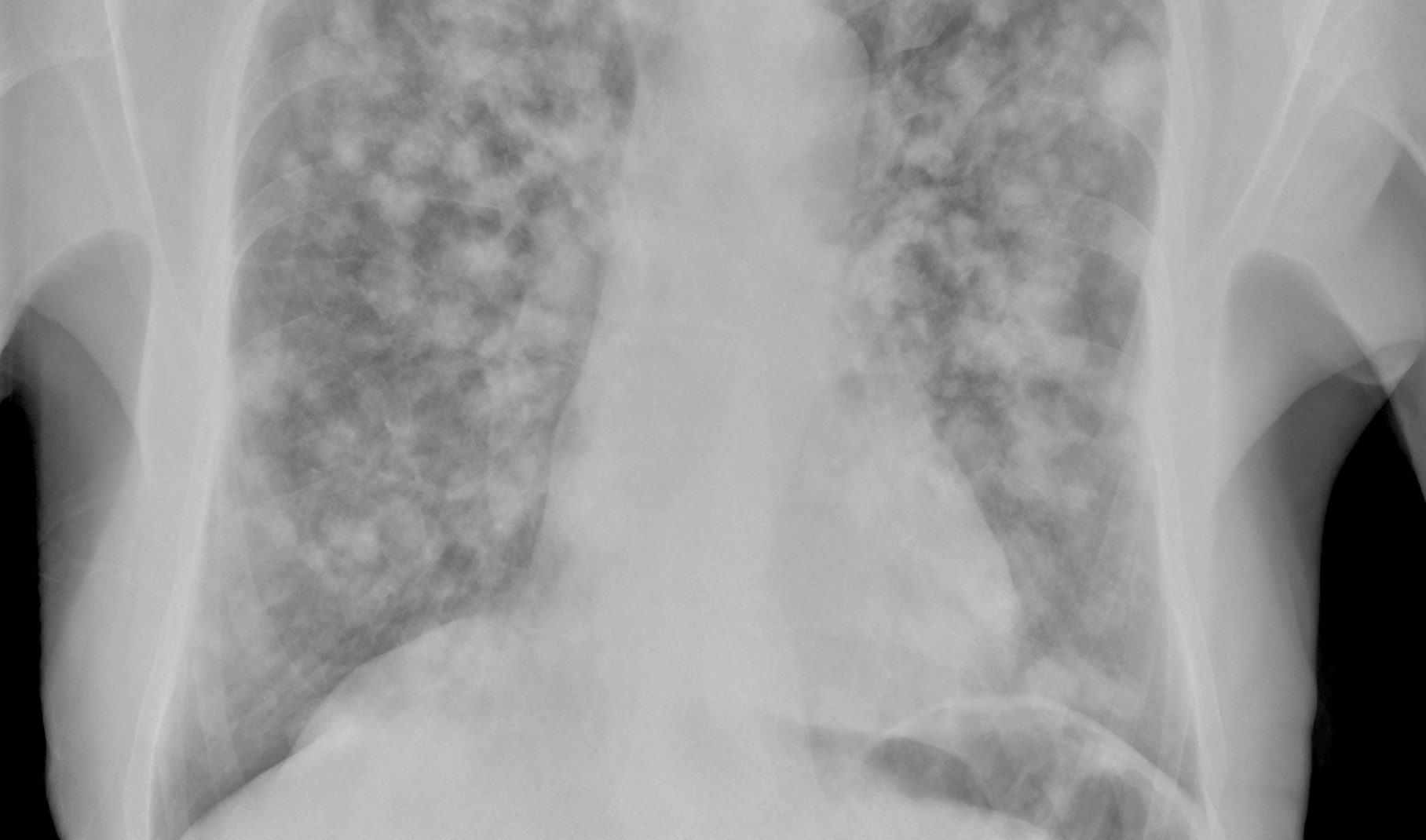

Les textes de loi permettent de comprendre rapidement que, contrairement aux produits cosmétiques, les dispositifs médicaux peuvent faire l’objet d’une promesse de guérison lors de leur promotion. La lotion Actinca® de la société Spirig Pharma AG (aujourd’hui Galderma S.A.) a été le premier produit de protection solaire au monde à être notifié et commercialisé en tant que dispositif médical en Suisse et en Europe. Dans les études cliniques, des A) une protection efficace contre différents types de cancer de la peau, notamment une réduction de 53% des kératoses actiniques et l’absence de nouveaux carcinomes épidermoïdes invasifs dans les deux ans suivant l’utilisation régulière du produit ; et B) la prévention des symptômes du lupus érythémateux cutané [1,2] prouvée.

Entre-temps, un autre produit cosmétiquement très attrayant – SunsiMed de Pierre Fabre – a été lancé sur le marché suisse, promouvant la prévention des kératoses actiniques, du cancer de la peau (sauf le mélanome) et du vieillissement cutané dû à la lumière. De nombreux autres dispositifs médicaux similaires sont apparus sur le marché dans toute l’Europe. Conformément à la législation suisse et européenne, chaque produit doit faire l’objet d’une évaluation clinique. Celle-ci est basée A) sur une évaluation critique des résultats de tous les essais cliniques réalisés ; ou B) sur une évaluation critique de la littérature scientifique pertinente actuellement disponible concernant la sécurité, les performances, les caractéristiques de conception et la destination du dispositif. L’objectif est de démontrer la similitude du produit avec le produit auquel les données se rapportent. On peut deviner qu’il y a ici une grande marge de manœuvre pour inclure de nombreuses études scientifiques dans une évaluation. Afin d’identifier et d’évaluer la valeur ajoutée de tels produits, il est recommandé de se faire remettre un recueil complet des données cliniques publiées AVEC le dispositif médical promu.

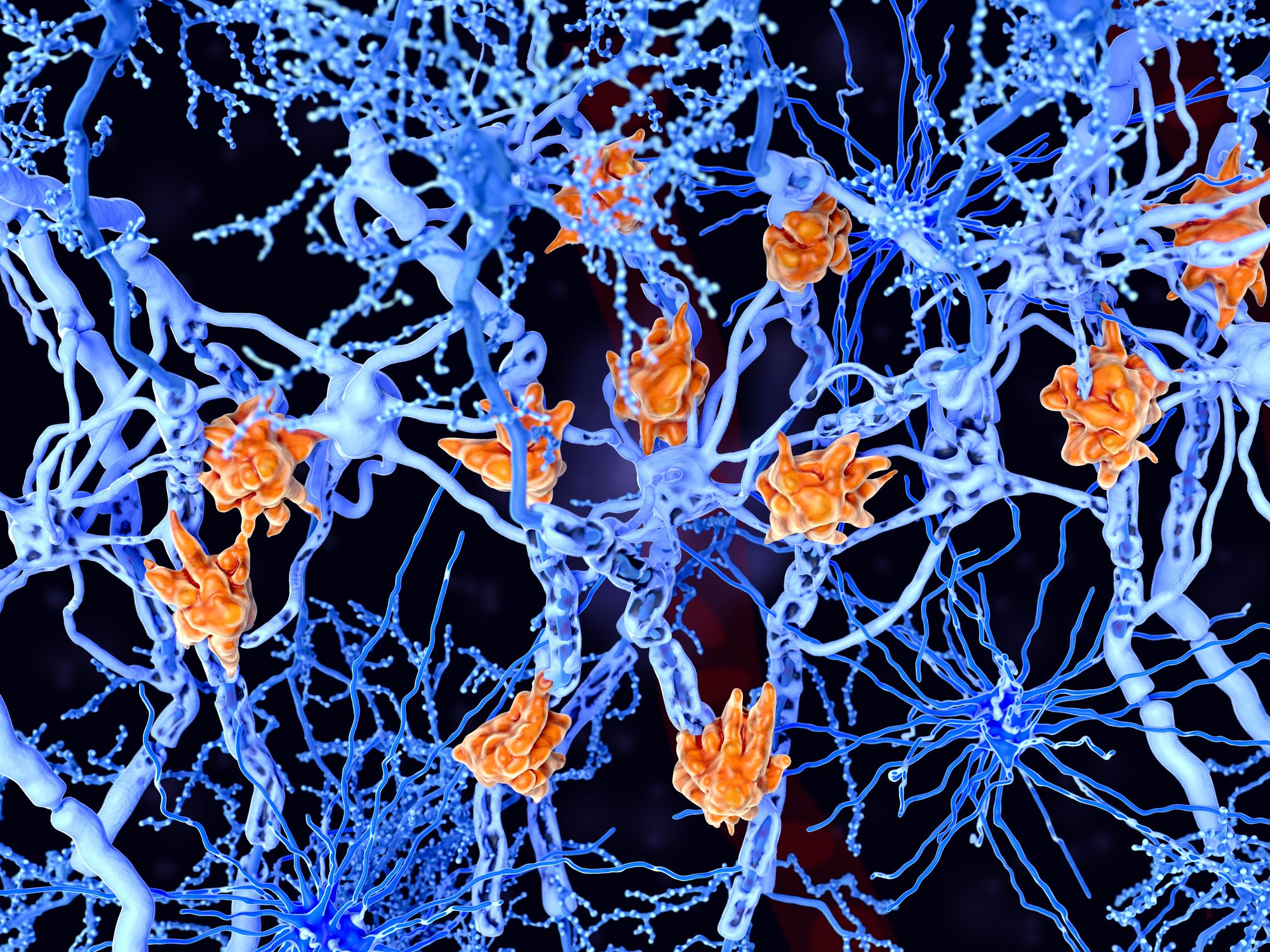

Protection contre les IR

Ces dernières années, la protection contre les IR a fait l’objet de nombreux articles [3] et certains fournisseurs de produits solaires font la promotion de concepts de protection contre les IR. Le rayonnement IR est moins énergétique que la lumière ultraviolette, mais il pénètre plus profondément dans la peau que la lumière UV, et ce quel que soit le type de peau. Elle y endommage la structure du collagène et accélère ainsi le vieillissement de la peau. Les mitochondries jouent un rôle particulier dans les dommages cutanés causés par les IR. Le rayonnement IR provoque la formation de radicaux oxygénés réactifs dans les mitochondries, qui déclenchent à leur tour une “transduction rétrograde du signal”. La transduction du signal entraîne finalement une augmentation de l’expression de l’enzyme métalloprotéinase matricielle-1 (MMP-1, collagénase-1), ce qui entraîne une dégradation du collagène dans la peau et donc un vieillissement accéléré de la peau. On ne sait pas encore si l’augmentation du stress oxydatif provoqué par les IR est également associée à une augmentation de la cancérogénicité. Plusieurs groupes ont créé des mélanges spéciaux de différents antioxydants destinés à neutraliser les radicaux d’oxygène réactifs produits par la lumière infrarouge à ondes courtes dans les cellules de la peau et leurs composants. Ces effets sont en soi bien documentés dans de nombreux systèmes in vitro. Cependant, dans la seule étude clinique réalisée à ce jour, cet effet est modeste [4]. Les données précédentes sont également remises en question, car la quantité de rayons IR utilisée expérimentalement, dépasse de loin la quantité de rayons IR reçue par un vacancier affamé de soleil sur la plage ou par les ouvriers de certaines professions (souffleurs de verre, ferrailleurs) [5]. Cela remet en question le bien-fondé de la protection topique contre les IR.

La protection contre les rayons infrarouges consiste à neutraliser un agent nocif propre à l’organisme (radicaux oxygénés réactifs) créé par les rayons infrarouges, tandis que la protection contre les rayons ultraviolets consiste à absorber un agent nocif exogène (photons). Il n’existe pas non plus de substances filtrantes IR pouvant être incorporées dans les produits de protection solaire ! En résumé, cela signifie que la protection contre les rayons infrarouges permet de limiter les dommages et que la protection contre les rayons ultraviolets permet de les éviter. Sur la base des données disponibles à ce jour, l’importance et l’utilité de la protection topique contre les RI ne sont pas encore claires.

Photolyases

Les produits de protection solaire traditionnels agissent en réduisant le rayonnement UV. La protection n’est jamais totale et est parfois appelée protection solaire passive. Le terme de protection solaire active (active photoprotection) désigne aujourd’hui des produits qui contiennent des enzymes de régénération de l’ADN, comme les photolyases. La protection solaire active a pour but de réparer de manière ciblée les altérations déjà causées par les rayons. La neutralisation des radicaux oxygénés réactifs dans les cellules de la peau et leurs composants par les antioxydants peut également être considérée comme une protection solaire active (voir également Protection IR).

Les photolyases sont des enzymes impliquées dans la réparation de l’ADN. Ils permettent notamment de dissoudre les dimères de cyclobutane-pyrimidine (CPD) qui se forment lorsque l’ADN est exposé à des rayons ultraviolets. Les photolyases ont été découvertes en 1958 par Claud S. Rupert. Cette découverte a marqué le début du domaine de la réparation de l’ADN en tant que discipline scientifique. Il a démontré que l’ADN bactérien endommagé par les UV était réparé par une enzyme qui utilise la lumière bleue comme source d’énergie. Le mécanisme de réaction a été décrit comme suit : La lumière UV convertit deux pyrimidines adjacentes, y compris les thymines, en un dimère de cyclobutane-pyrimindine. L’enzyme, appelée photolyase, utilise l’énergie de la lumière bleue pour rompre les deux liaisons “anormales” entre les thymines, ce qui permet de reconvertir le dimère de tymine en deux thymines “normales”. Les photolyases réparent donc l’ADN et éliminent les effets indésirables des rayons UV. Un élève de Claud Rupert – Aziz Sancar – a reçu, avec deux autres scientifiques, le prix Nobel de chimie en 2015 pour avoir élucidé les mécanismes de réparation de l’ADN [6]. Les photolyases représentent un très grand groupe de protéines ayant des structures similaires mais des fonctions très divergentes [7,8]. Une désignation précise de la photolyase utilisée est donc systématiquement requise pour toute publication faisant appel à des photolyases.

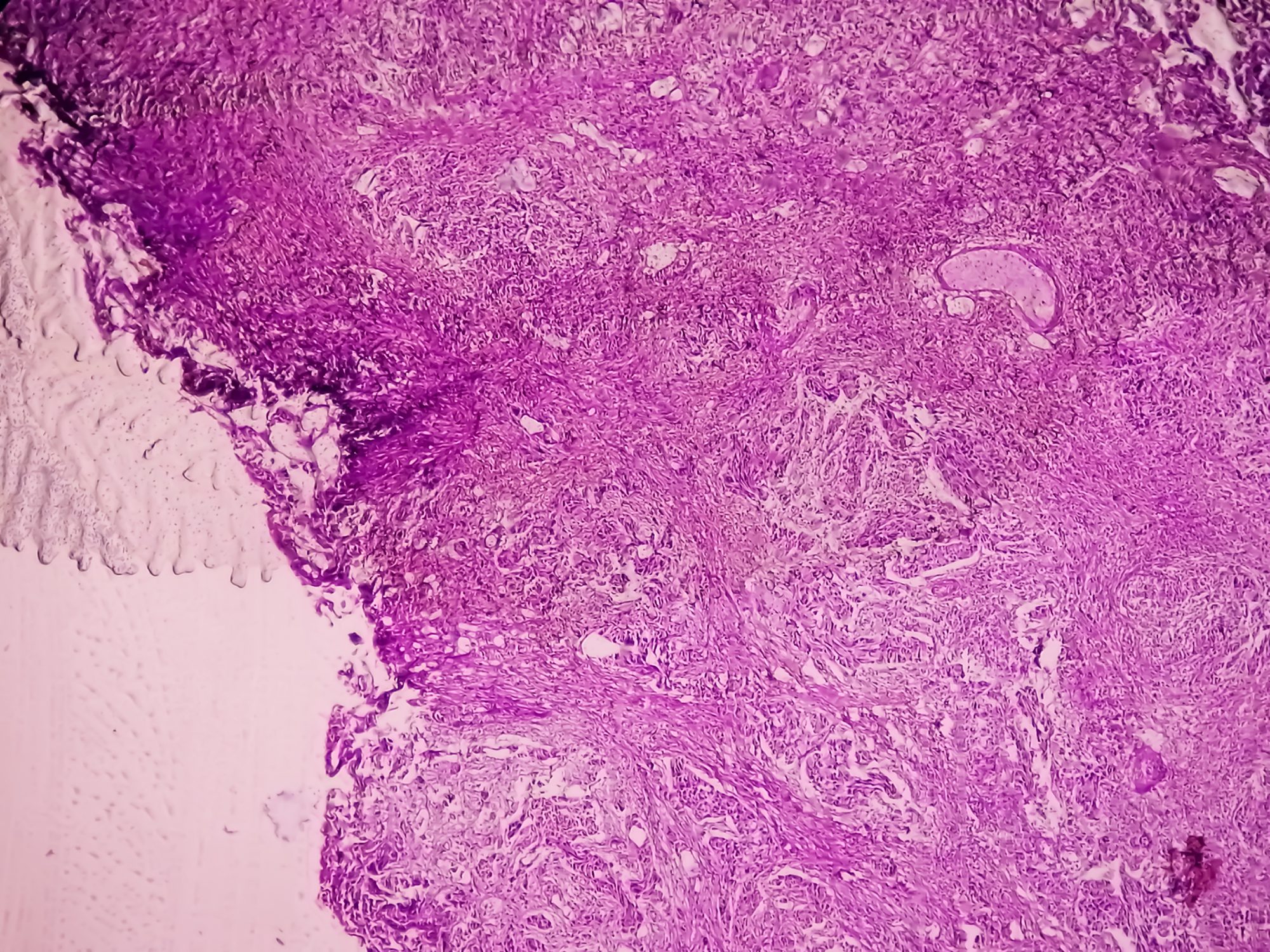

Un certain nombre d’études à petite échelle ont montré que l’application topique de photolyase dans des produits avec ou sans (filtre) solaire entraînait une réduction des dimères de cyclobutane-pyrimidine induits par les UVB et de la mort cellulaire apoptotique. De même, chez les patients atteints de xeroderma pigmentosum, l’application d’un écran solaire contenant de la photolyase a entraîné une réduction significative des nouvelles formations telles que les kératoses actiniques, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes [9,10,11]. Ces résultats ont également été salués de manière positive dans diverses revues [12,13]. Souvent, les travaux scientifiques étayent l’effet particulier des produits de protection solaire contenant des photolyases et font également partie de la notification des produits de protection solaire contenant des photolyases en tant que dispositifs médicaux (voir ci-dessus).

Outre le faible nombre de cas, il est frappant de constater dans les travaux scientifiques que le principe actif (photolyase) et le vecteur de la substance active sont rarement décrits avec suffisamment de précision. Il est rarement possible de savoir de quelle photolyase il s’agit exactement et d’où provient la substance active et sous quelle forme. La photolyase, produite à partir du plancton photo-synthétique Anacystis nidulans, est par exemple commercialisée par le négociant en matières premières ProTec Ingredia Ltd. UK sous le nom de Photosomes V dans des liposomes multilamellaires (pH 7-8). La teneur ou l’activité de la photolyase dans les liposomes est déterminée par le fabricant à l’aide de tests in vitroet publiée dans un bulletin technique. Ce distributeur recommande d’incorporer la suspension de liposomes sous forme d’additif à 1% dans un véhicule topique approprié. On ne sait pas si les liposomes sont effectivement stables sous la forme topique choisie et si l’activité de la photolyase est maintenue (même pendant le stockage). Les photolyases ne sont pas seulement présentes dans les produits solaires actifs, mais également dans une série de produits cosmétiques (par exemple FILORGA SKIN-ABSOLUTE DAY® ou cellcosmet CellLift Serum). En raison de la législation, personne ne s’attend à ce qu’aucune autre information ne soit présentée pour ces produits, puisqu’il s’agit de produits cosmétiques. Ce n’est pas non plus explicitement exigé pour un dispositif médical, mais on est en droit d’en attendre un peu plus pour un produit utilisé dans le cadre d’un essai clinique pour le traitement et la prévention de lésions cutanées potentiellement malignes.

Les photolyases sont des protéines dont la masse moléculaire est supérieure à 100 000 daltons. Pour les molécules dont la masse moléculaire est supérieure à 500 daltons, il est déjà difficile, voire impossible, de franchir le stratum corneum [14]. Dans ce contexte, il est difficile de se représenter le mode d’action et l’effet de la photolyase après application topique.

Malgré de nombreux rapports cliniques positifs (les études portent pour la plupart sur le produit Eryfotona AK-NMSC®, ISDIN SA, Barcelone, Espagne) sur l’action de la photolyase dans les produits solaires à très haute protection pour réduire les A) des dimères de cyclobutane-pyrimidine induits par les UVB et de B) Les néoplasmes tels que les kératoses actiniques, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes manquent d’une explication convaincante pour les résultats des rapports cliniques. De plus, dans la plupart des cas, il n’y a pas de description lege artis des produits utilisés dans les essais cliniques.

Sur la base des données actuelles, il n’y a aucune raison de privilégier ou d’utiliser exclusivement ces produits.

Conclusion

Pour les produits de protection solaire notifiés en tant que dispositifs médicaux, les promesses thérapeutiques telles que “prévention des kératoses actiniques, du cancer de la peau (à l’exception du mélanome) et du vieillissement cutané dû à la lumière” ou “protection efficace contre différents types de cancer de la peau claire” sont autorisées. Cela permet de faire une distinction claire avec les produits de protection solaire traditionnels, qui sont classés dans la catégorie des produits cosmétiques. Afin d’identifier et d’évaluer clairement la valeur ajoutée de tels produits, il est recommandé de se faire remettre un recueil complet des données cliniques publiées AVEC le dispositif médical promu.

La protection contre les rayons infrarouges consiste à neutraliser un agent nocif propre à l’organisme (radicaux oxygénés réactifs) créé par les rayons infrarouges, tandis que la protection contre les rayons ultraviolets consiste à absorber un agent nocif exogène (photons). Étant donné que les quantités de rayons IR utilisées jusqu’à présent à titre expérimental dépassent de loin les quantités de rayons IR reçues par un vacancier en quête de soleil sur la plage ou par les ouvriers de certaines professions (souffleurs de verre, ferrailleurs), les rapports actuels sont également remis en question. Sur la base des données disponibles à ce jour, l’importance et l’utilité de la protection topique contre les RI ne sont pas encore claires.

Malgré de nombreux rapports cliniques positifs sur l’effet de la photolyase dans les écrans solaires à très haute protection pour réduire les dimères de cyclobutane-pyrimidine induits par les UVB ou les néoformations telles que les kératoses actiniques, les carcinomes basocellulaires et les carcinomes épidermoïdes, il manque une explication convaincante pour les résultats des rapports cliniques. Sur la base de ces données, il n’y a aucune raison de privilégier ou d’utiliser exclusivement ces produits.

Take-home-messages

- Les promesses de guérison sont autorisées pour les produits de protection solaire notifiés en tant que dispositifs médicaux, contrairement aux produits répertoriés comme cosmétiques.

- La valeur ajoutée de tels dispositifs médicaux ne peut être établie qu’après examen de toutes les données cliniques publiées sur le produit promu.

- La protection contre les rayons infrarouges consiste à neutraliser un agent nocif propre à l’organisme, créé par les rayons infrarouges (radicaux d’oxygène réactifs), tandis que la protection contre les rayons ultraviolets consiste à absorber un agent nocif exogène (photons).

- Sur la base des données disponibles à ce jour, l’importance et l’utilité de la protection topique contre les RI ne sont pas encore claires.

- Malgré de nombreux rapports positifs sur les effets de la photolyase dans les écrans solaires, il manque une explication convaincante aux résultats des rapports cliniques.

Conflit d’intérêt : Le professeur Christian Surber est un collaborateur des cliniques universitaires de dermatologie de Bâle et de Zurich. Dans le passé, il a été en contact avec les entreprises suivantes à différents titres : Actelion Pharmaceuticals, Allschwil ; BASF Personal Care and Nutrition GmbH, Ludwigshafen ; Galderma SA, Lausanne ; CureVac GmbH, Tübingen;Janssen Research & Development, Beerse ; LEO Pharma GmbH, Neu-Isenburg ; Novartis Consumer Health SA, Nyon ; Novartis AG, Bâle ; Roivant Sciences, Inc, Durham ; Spirig Pharma AG, Egerkingen.

Littérature :

- Ulrich C, et al : Br J Dermatol. 2009 ; 161 Suppl 3 : 78-84. doi : 10.1111/j.1365-2133.2009.09453.x.

- Zahn S, et al. : Exp Dermatol. 2014 ; 23(7) : 516-8. doi : 10.1111/exd.12428.

- Schroeder P, et al. : Hautarzt. 2009 ; 60(4) : 301-4. doi : 10.1007/s00105-008-1626-8.

- Grether-Beck S, et al. : Photochem Photobiol. 2015 ; 91(1) : 248-50. doi : 10.1111/php.12375.

- Diffey B : Photochem Photobiol Sci. 2016 ; 15(3) : 361-4. doi : 10.1039/c5pp00451a.

- Sancar A : Angew Chem Int Ed Engl. 2016 ; 55(30) : 8502-27. doi : 10.1002/anie.201601524.

- Liu Z, et al. : Phys Chem Chem Phys. 2015 ; 17(18) : 11933-49. doi : 10.1039/c4cp05286.

- Ozturk N : Photochem Photobiol. 2017 ; 93(1) : 04-111. doi : 10.1111/php.12676).

- Stege H et al : Proc Natl Acad Sci USA. 2000;9 7(4) : 1790-5. PMID : 10660687.

- Protection de l’if, L et al : Br J Dermatol. 2016 ; 175(6) : 1391-1393. doi : 10.1111/bjd.14721.

- Moscarella E, et al. : J Eur Acad Dermatol Venereol. 2017 (in press). doi : 10.1111/jdv.14209.

- Krutmann J, et al. : Skin Pharmacol Physiol. 2015 ; 28(6) : 281-9. doi : 10.1159/000437272.

- Megna M, et al. : G Ital Dermatol Venereol. 2017 (in press). doi : 10.23736/S0392-0488.17.05567–5.

- Bos JD, et al : Exp Dermatol. 2000 ; 9(3) : 165-9. PMID : 10839713.

DERMATOLOGIE PRATIQUE 2017 ; 27(2) : 5-8