El ensayo aleatorio controlado con placebo se ha convertido en el patrón oro de la investigación médica actual. Este desarrollo ha ido acompañado de un creciente énfasis en la medicina basada en la evidencia en los planes de estudio y las directrices, una mayor regulación de la investigación farmacéutica y el esfuerzo asociado para producir diseños de estudio que sean aceptados incondicionalmente por las autoridades. Otros diseños de estudio corren el riesgo de ser considerados inferiores o pasados por alto. En la 28ª Conferencia Anual Suiza sobre Fitoterapia, celebrada en Baden, se destacó la importancia de los estudios de cohortes que ofrecen una visión ampliada de la eficacia del muérdago.

Según el Dr. rer. nat. Marcus Reif, Berlín, aunque la medicina basada en la evidencia (MBE) se define como el uso concienzudo, explícito y juicioso de la mejor evidencia actual. Sin embargo, esta formulación no significa que los ensayos controlados aleatorios (ECA) proporcionen siempre las mejores pruebas actuales. Para muchos ensayos clínicos, un ECA no es factible o sólo lo es en circunstancias éticamente inaceptables. El cegamiento también puede presentar problemas técnicamente difíciles de resolver, o la aleatorización, que requiere un empate entre dos alternativas de tratamiento, puede no ser posible porque la terapia investigada ya esté bien establecida en el uso cotidiano. La experiencia ha demostrado que la disposición de los pacientes a participar en un ECA es muy baja, especialmente con este tipo de terapias.

¿Los estudios de cohortes como alternativa?

Si el diseño del estudio es equivalente a un ECA, pero sin los dos elementos de aleatorización y administración de placebo, hablamos de estudios terapéuticos o de cohortes. Pueden ser retroactivas o prospectivas. También es posible un diseño denominado “retrolectivo”: en primer lugar, se diseña un protocolo de estudio detallado similar al de un ECA, pero a continuación se desplaza el momento de la inclusión al pasado basándose en los datos de la historia clínica, es decir, los pacientes pueden estar representados en el estudio exclusivamente por datos retrospectivos. Al menos teóricamente, pueden documentarse más prospectivamente. Además, este tipo de estudio utiliza la aleatorización de clínicas específicas (en lugar de pacientes) como elemento aleatorio. Por supuesto, sigue siendo no intervencionista.

La interpretación de las diferencias observadas es problemática, porque no tienen por qué deberse necesariamente a la terapia en sí, sino que también pueden deberse a otras diferencias en la situación inicial de los distintos grupos de terapia.

Los factores de sesgo pueden tener un efecto igualmente perturbador. Aunque también se dan en los ECA, son más pronunciados en los estudios no aleatorizados y, por tanto, requieren una atención urgente. El sesgo de selección describe la diferente asignación, el sesgo de información surge de la diferente precisión de la recogida de datos, el sesgo de desgaste se debe a la diferente presencia de pacientes y el sesgo de rendimiento comprende las diferencias de tratamiento que van más allá de la terapia real. Si estos factores se documentan y se tienen en cuenta en la evaluación estadística, por ejemplo con modelos de regresión múltiple, se pueden evitar las imprecisiones resultantes.

“Lo que resulta difícil de eludir en los estudios no aleatorios son los factores desconocidos, pero relevantes para el estudio y, por tanto, sesgados. Este argumento se repite una y otra vez cuando se trata de dar preferencia a los ECA. Sin embargo, también en este caso existen métodos, desarrollados principalmente para cuestiones económicas y de ciencias sociales, que permiten una evaluación más válida de la eficacia”, afirma el Dr. Reif.

Estudios de cohortes retrospectivos sobre la terapia con muérdago

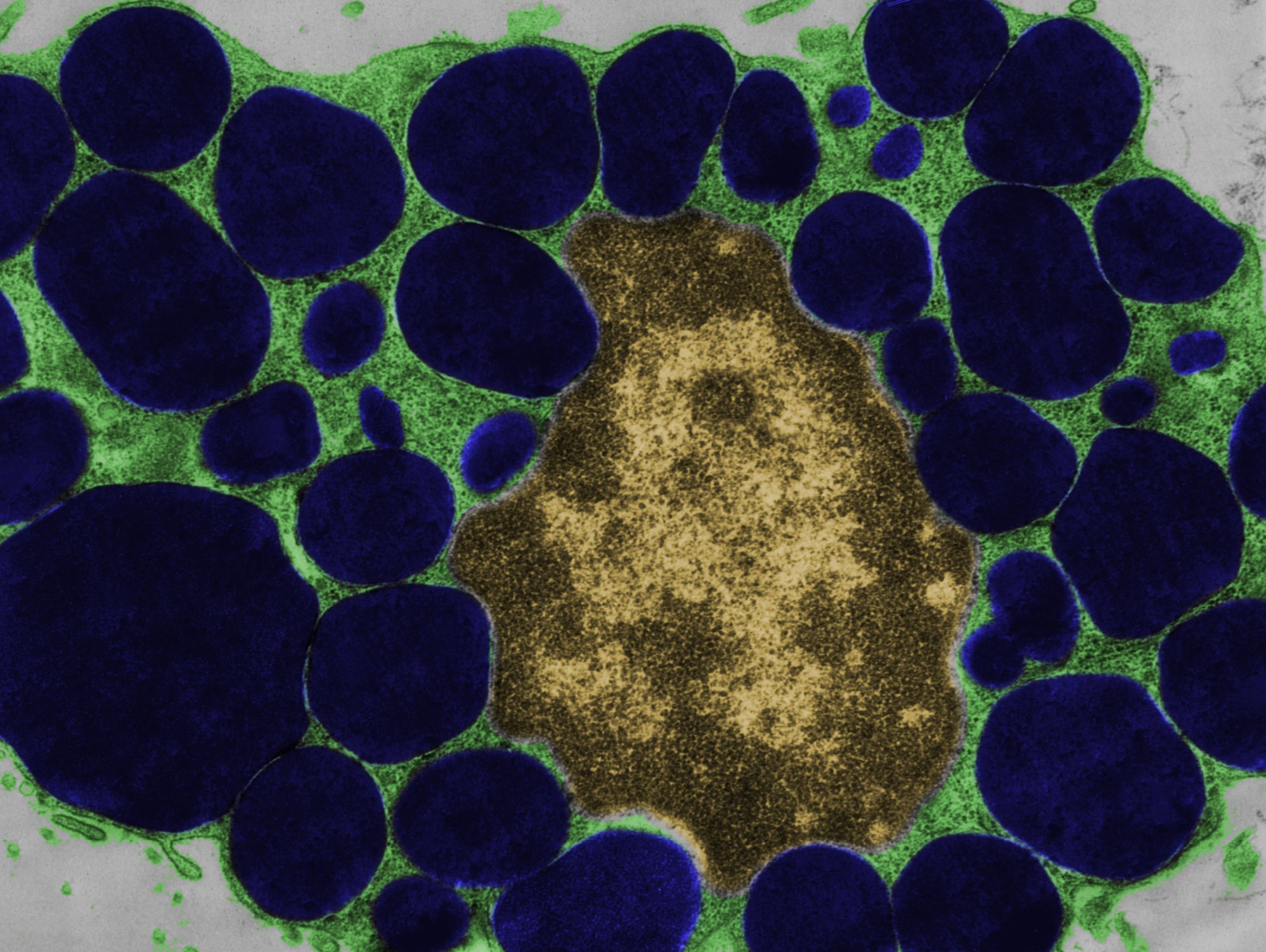

Hasta un 80% de todos los pacientes con tumores utilizan Iscador® u otros extractos de muérdago al menos una vez durante el curso de su enfermedad, y no es raro que ellos mismos hayan tenido que preguntar a su médico al respecto. In vitro, los efectos antitumorales del muérdago (inhibición de la división celular, inducción de la apoptosis, activación de las células inmunocompetentes, atrapamiento selectivo de agentes quimioterapéuticos en las células cancerosas) están bien documentados. El efecto clínico de la terapia con muérdago sigue causando controversia [1, 2].

En 2009 y 2010 se publicaron dos estudios de cohortes retrolectivos sobre la eficacia y la seguridad del preparado de muérdago Iscador® (ISC). Analizaron los historiales médicos de pacientes con tumores colorrectales y pancreáticos entre 1993 y 2002 [3, 4]. Los grupos terapéuticos diferían en ambos estudios no sólo en cuanto a los puntos de comparación previstos (ISC incluida o no en el régimen terapéutico), sino también en cuanto a otros factores pronósticos importantes, como la edad, el IMC o la presencia de factores de riesgo. Por ello, los datos se analizaron mediante modelos estadísticos multivariantes.

En el estudio sobre el cáncer colorrectal, se realizó un seguimiento de 804 pacientes no metastásicos durante un periodo medio de 58 y 51 meses, respectivamente; la duración media de la terapia con muérdago fue de 51 meses. Algo más de la mitad de las pacientes de ambos grupos recibieron quimioterapia adyuvante, el 17% radioterapia.

El estudio sobre el tumor de páncreas examinó a 396 pacientes durante un periodo medio de 15 y 10 meses, respectivamente; la mediana de la terapia con muérdago también duró 15 meses. Aproximadamente el 58% de todos los pacientes de ambos grupos recibieron quimioterapia y el 11,4% radioterapia.

Ambos estudios mostraron resultados significativamente mejores para los parámetros objetivo definidos (incluida la supervivencia libre de enfermedad y global) con la terapia Iscador® que en el grupo de control.

Fuente: “Los estudios de cohortes como base para ampliar los conocimientos sobre la eficacia de los preparados a base de plantas utilizando el muérdago como ejemplo”, 28ª Conferencia Anual Suiza sobre Fitoterapia, 21 de noviembre de 2013, Baden

Literatura:

- Kienle GS, Kiene H: Terapia complementaria del cáncer: revisión sistemática de ensayos clínicos prospectivos sobre extractos antroposóficos de muérdago. Eur J Med Res 2007 Mar 26; 12(3): 103-119.

- Horneber MA, et al: Terapia del muérdago en oncología. Cochrane Database Syst Rev 2008 Abr 16; (2): CD003297. doi: 10.1002/14651858.CD003297.pub2.

- Friedel WE, et al: Evaluación sistemática de los efectos clínicos del tratamiento de apoyo con muérdago dentro de los protocolos de quimio y/o radioterapia y de la aplicación de muérdago a largo plazo en el carcinoma colorrectal no metastásico: estudio de cohortes multicéntrico, controlado y observacional. J Soc Integr Oncol 2009 Otoño; 7(4): 137-145.

- Matthes H, et al.: Terapia molecular con muérdago: ¿amiga o enemiga en los protocolos antitumorales establecidos? Un estudio farmacoepidemiológico multicéntrico, controlado y retrospectivo en el cáncer de páncreas. Curr Mol Med 2010 Jun; 10(4): 430-439.

InFo Oncología y Hematología 2014; (2)1