La mayoría de los embarazos con epilepsia transcurren sin problemas, pero es importante prever los problemas específicos de la epilepsia y trabajar en ellos junto con el médico y la paciente en el marco de una “gestión” específica del embarazo. Esta revisión aborda estos problemas antes y durante el embarazo, en el parto y el posparto.

La presencia de epilepsia no debe tomarse como una razón para no tener hijos a pesar del deseo de tenerlos. La mayoría de los embarazos con epilepsia transcurren sin problemas y la mayoría de los niños nacidos de madres (y padres) con epilepsia nacen sanos y se desarrollan de acuerdo con las expectativas. Sin embargo, en el caso del deseo de tener hijos y del embarazo deben preverse problemas específicos de la epilepsia, que pueden ser tratados conjuntamente por el médico y la paciente en el marco de una “gestión” específica del embarazo. Esta visión general de orientación aborda estos problemas cronológicamente: ¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta antes del embarazo, durante el embarazo, en el parto y en el posparto? La atención se centra en la constelación de la madre (potencial) con epilepsia y el niño, no en los aspectos relacionados con la epilepsia del deseo masculino de tener un hijo, es decir, no en el padre (potencial). Es cierto que la fertilidad masculina también puede verse afectada por la epilepsia y la medicación [1], y la epilepsia paterna también puede aumentar ligeramente el riesgo de epilepsia del niño [2]. Pero el niño está expuesto exclusivamente a la medicación materna y a los ataques de la madre durante el embarazo, y la madre, pero no el padre del niño, debe experimentar de primera mano las interrelaciones de la epilepsia y el embarazo.

Fertilidad

La epilepsia y, adicionalmente, la medicación anticonvulsiva pueden reducir la fertilidad femenina entre un 15 y un 30% a través de diferentes mecanismos [1]. Sin embargo, las mujeres con epilepsia que manifiestan su deseo de tener hijos y de las que no se sabe si padecen un trastorno de la fertilidad no presentan un retraso en el embarazo en comparación con las mujeres sanas [3]. En la mayoría de los casos, se puede lograr el embarazo deseado en la epilepsia.

Riesgos para la salud materna

Las mujeres con epilepsia tienen un riesgo ligeramente mayor de aborto espontáneo, hemorragia prenatal y postnatal, hipertensión arterial y parto antes de las 37 semanas de gestación en comparación con las mujeres sin epilepsia [4]. Las mujeres con epilepsia que fueron tratadas con medicación mostraron un riesgo ligeramente mayor de hemorragia posparto en comparación con las mujeres con epilepsia no tratada [4]. En un estudio de revisión más antiguo, sin embargo, no se había puesto de manifiesto a partir de los datos disponibles ningún aumento del riesgo claramente relacionado con la epilepsia de hipertensión gestacional, preeclampsia, abortos espontáneos, muerte perinatal del niño o estado epiléptico de la madre [5], pero al menos en otro estudio único [6] sí se observó una mayor incidencia de diabetes gestacional.

Riesgo de herencia

Antes del embarazo, es conveniente evaluar el riesgo de aparición de epilepsia fetal. En las enfermedades monogénicas raras que cursan con epilepsia, debe proporcionarse un asesoramiento genético humano especial en vista del riesgo de herencia, a veces bastante elevado [7]. En otras epilepsias, el riesgo de herencia es comparativamente bajo. En general, alrededor del 4-5% de los niños nacidos de mujeres epilépticas también desarrollan epilepsia [8]. En las epilepsias adquiridas de etiología sintomática, el riesgo es aún menor, como era de esperar, y en las epilepsias idiopáticas aumenta como máximo un 10% hasta situarse en el rango porcentual de dos dígitos.

Riesgo de convulsiones durante el embarazo

La situación convulsiva permanece sin cambios durante el embarazo en aproximadamente el 54-80% de las mujeres; se informa de mejoras espontáneas en el 3-24% y de empeoramientos en el 14-32%, dependiendo del estudio [5]. A menudo, los deterioros se deben a reducciones independientes de la dosis o a la interrupción de los anticonvulsivos. Durante el embarazo, la situación convulsiva también es menos favorable en las epilepsias no tratadas que en las tratadas. Con un tratamiento farmacológico de bajo riesgo en términos de teratogenicidad, puede evitarse un aumento relevante del riesgo de malformaciones en comparación con las epilepsias no tratadas [9]. Dado que, en cualquier caso, la ausencia de convulsiones en la madre debe considerarse el objetivo terapéutico principal en el embarazo, se aconsejará a la mayoría de las pacientes que continúen con la terapia anticonvulsiva durante el embarazo. En pacientes tratadas sin convulsiones, puede discutirse una reducción de la dosis o la interrupción completa antes de un embarazo planificado según la evaluación individual del riesgo de recurrencia de las convulsiones. Una reducción de la dosis puede ser de interés especialmente para las monoterapias con valproato, lamotrigina o carbamazina, ya que se ha demostrado bastante bien un aumento de las tasas de malformaciones en función del nivel de dosis para estos agentes [10,11]. Este efecto es particularmente dramático con el valproato, con tasas que van desde muy por debajo del 10% en dosis no superiores a 600 mg hasta tasas de más del 20% en dosis altas de 1500 mg y superiores [11]. Antes del inicio del embarazo, debe documentarse la ausencia de convulsiones o el mejor control posible de las mismas durante al menos seis meses en la situación de tratamiento alcanzada (mantenimiento de la medicación anterior, cambio a un agente no problemático, reducción de la dosis, interrupción del FAE). Para los anticonvulsivantes con teratogenicidad dependiente de la dosis (por ejemplo, valproato, carbamazepina, lamotrigina), se puede aspirar a la dosis más baja necesaria antes del embarazo, también con al menos seis meses de medicación estable antes de la concepción. Si se consiguió la ausencia de convulsiones durante 9-12 meses antes del embarazo, la probabilidad de ausencia de convulsiones durante el embarazo también es muy alta (84-92%) [5].

Tratamiento farmacológico del embarazo

La elección de un anticonvulsivo o anticonvulsivos viene determinada no sólo por la eficacia individual y relacionada con el síndrome, sino sobre todo por el riesgo teratogénico de las sustancias activas. Las tasas de malformaciones infantiles son hasta tres veces superiores en las pacientes epilépticas tratadas en comparación con las mujeres sanas no tratadas [12]. Se encuentran tasas de malformaciones comparativamente altas en monoterapia para el valproato (dependiendo del estudio y de la dosis, hasta bastante más del 10%), la primidona y, en menor medida, para el fenobarbital y -de forma poco consistente- la fenitoína [13,14]. Con los anticonvulsivos más recientes, como la lamotrigina, el levetiracetam y la oxcarbazepina, las tasas de malformaciones son gratificantemente bajas, del 2 al 4% [15,16], pero pueden elevarse a porcentajes de un solo dígito con terapias de dosis altas. Otros anticonvulsivantes más recientes no pueden (todavía) recomendarse para su uso en el embarazo: bien por falta de datos (por ejemplo, perampanel, brivaracetam), bien por indicaciones críticas y/o hallazgos contradictorios sobre malformaciones y peso al nacer (por ejemplo, topiramato, zonisamida, pregabalina) con datos todavía insuficientes, especialmente en el caso de las monoterapias.

En las pacientes que están bien controladas con la terapia anticonvulsiva combinada, se plantea la cuestión de si se debe cambiar a la monoterapia para el embarazo. En estudios más antiguos [17], la tasa de malformaciones aumentó significativamente con el número de agentes administrados. Sin embargo, estudios más recientes con terapias combinadas que también contienen anticonvulsivantes más nuevos indican que en las condiciones terapéuticas actuales (con un uso muy poco frecuente de, por ejemplo, fenobarbital y primidona) se pone de manifiesto un aumento de las tasas de malformaciones, especialmente con este tipo de politerapias que también contienen valproato. Las combinaciones sin valproato (por ejemplo, con carbamazepina o lamotrigina) no suelen mostrar tasas significativamente mayores en comparación con las monoterapias [18]. En este sentido, la antigua regla empírica de evitar la politerapia durante el embarazo debe relativizarse. Sin embargo, aún existen hallazgos de que las politerapias también pueden influir negativamente en el desarrollo cognitivo de los niños. Dado que estos efectos cognitivos negativos en las monoterapias también se han demostrado principalmente en el caso del valproato [19–21], en el futuro habría que examinar más detenidamente las politerapias sin valproato en lo que respecta a la cognición de los niños.

Algunos médicos recomiendan dividir las dosis altas de anticonvulsivos en tres dosis parciales diarias para amortiguar los picos de concentración sérica potencialmente teratogénicos [22]. Es difícil probar un efecto clínicamente relevante de tales medidas. Además, la introducción de una dosis parcial adicional a mediodía aumenta el riesgo de omisión de dosis (olvido de la dosis de mediodía, por ejemplo en el caso de las mujeres que trabajan a tiempo completo).

¿Valproato en el embarazo?

Las pruebas de un efecto negativo (hasta cierto punto también dependiente de la dosis) [21,23] de la exposición intrauterina al valproato sobre el desarrollo cognitivo infantil están ahora claramente establecidas, también en comparación con otros agentes cognitivamente probablemente inofensivos en gran medida como el levetiracetam [24], la lamotrigina y la carbamazepina [21,25,26]. La exposición intrauterina al valproato también puede predisponer al desarrollo de rasgos autistas [27]. Cuando se leen estos hallazgos junto con la elevada tasa de malformaciones en terapias con valproato, surge la pregunta de si no debería evitarse en general el tratamiento con valproato durante el embarazo. De hecho, las sociedades de epilepsia aconsejan ahora que el valproato sólo se utilice en casos excepcionales en mujeres en edad fértil. Tal excepción se daría, por ejemplo, si -como no es infrecuente en el caso de la epilepsia generalizada idiopática- la ausencia de convulsiones puede conseguirse exclusivamente con valproato, pero no con otros fármacos de primera línea. También es poco probable que se realice un cambio de medicación si ya se ha producido el embarazo en una epilepsia que, por lo demás, está bien tratada con valproato: tanto el cambio a otra sustancia activa como (aún más) la interrupción del valproato sin sustitución durante el embarazo se asocian a un aumento de las crisis tónico-clónicas generalizadas [28]. Además, las convulsiones tónico-clónicas generalizadas frecuentes durante el embarazo también son un predictor negativo del rendimiento escolar posterior [19]. Debido a la complejidad de la situación, hoy en día se recomienda utilizar formularios educativos estandarizados y folletos informativos para la toma de decisiones sobre terapias con valproato para el grupo de mujeres afectadas (disponibles para Suiza, por ejemplo, como descarga en www.swissmedic.ch).

Otros riesgos para la salud infantil

Es probable que el riesgo para la salud del feto derivado de las convulsiones maternas se deba predominantemente al riesgo de accidente relacionado con las convulsiones que corren las madres. Es poco probable que las convulsiones aisladas -incluidos los episodios tónico-clónicos generalizados- perjudiquen al niño de forma selectiva; en este caso, la mayor afinidad por el oxígeno de la hemoglobina fetal puede tener un efecto protector. Sin embargo, se ha informado de un aumento de los nacimientos prematuros y de una reducción del peso al nacer específicamente en bebés nacidos de madres que sufrieron convulsiones tónico-clónicas generalizadas durante el embarazo [29]. No hay datos claros sobre el riesgo de daños relacionados con la hipoxia por el estado epiléptico generalizado o los grandes ataques prolongados o en serie.

Los hijos de mujeres con epilepsia suelen mostrar un mayor riesgo de tener una puntuación de Apgar más baja [30] y un peso bajo al nacer [4,31]. El riesgo de muerte intrauterina (aborto espontáneo o mortinato) puede aumentar con la politerapia [32], mientras que esto no se ha demostrado claramente para las monoterapias. El riesgo de retraso del crecimiento fetal es ligeramente superior en las mujeres con epilepsia que en las mujeres sin epilepsia, y también en la epilepsia tratada con fármacos en comparación con la no tratada [4].

El hecho de que las malformaciones “mayores”, es decir, las malformaciones del corazón, el sistema urogenital, el sistema nervioso, la cara y las extremidades que requieren corrección por motivos de salud o cosméticos, se vean favorecidas por determinadas constelaciones de tratamientos farmacológicos se considera cierto [11]. Algunas malformaciones se encuentran con una frecuencia desproporcionada con ciertos anticonvulsivos, por ejemplo, malformaciones cardiacas con el fenobarbital o hendiduras con el valproato [30]. Es controvertido si la propia epilepsia está asociada a un mayor riesgo de malformación y en qué medida. En el caso positivo, también cabría esperar una mayor tasa de malformaciones en las epilepsias no tratadas; sin embargo, esto no pudo demostrarse en un metaanálisis más amplio [33]. Por otro lado, se ha argumentado, especialmente en estudios más antiguos, que (1) las malformaciones en hijos de madres con epilepsia también se conocían antes de la era de la terapia farmacológica, y (2) las epilepsias paternas en madres sanas y no tratadas con anticonvulsivos también se asocian con mayores tasas de malformaciones en los hijos compartidos [34]. Es posible que las llamadas malformaciones menores, es decir, las desviaciones generalmente menores que no requieren corrección, como la dismorfia discreta, la microcefalia, etc., sean también algo más frecuentes en los hijos de padres con epilepsia, independientemente de la medicación, mientras que las malformaciones mayores se ven más favorecidas por los anticonvulsivos.

Suplementos de ácido fólico durante el embarazo

Existen pruebas, al menos débiles, de una reducción de la tasa de malformaciones mediante la suplementación con ácido fólico de 0,4-5 mg al día durante el primer trimestre (por lo que la suplementación debe iniciarse antes de la concepción) [35]. En este intervalo de dosis, aún no deberían producirse efectos indeseables del ácido fólico [36]. En epileptología, la suplementación con 5 mg al día se ha convertido en algo habitual, aunque el efecto específico de esta dosis relativamente alta es difícil de probar [37]. Recientemente, también existen pruebas de un menor riesgo de desarrollar rasgos autistas mediante la suplementación con ácido fólico [38], y de un posible efecto positivo en el desarrollo posterior de la inteligencia [21].

Ajustes de la dosis de anticonvulsivos

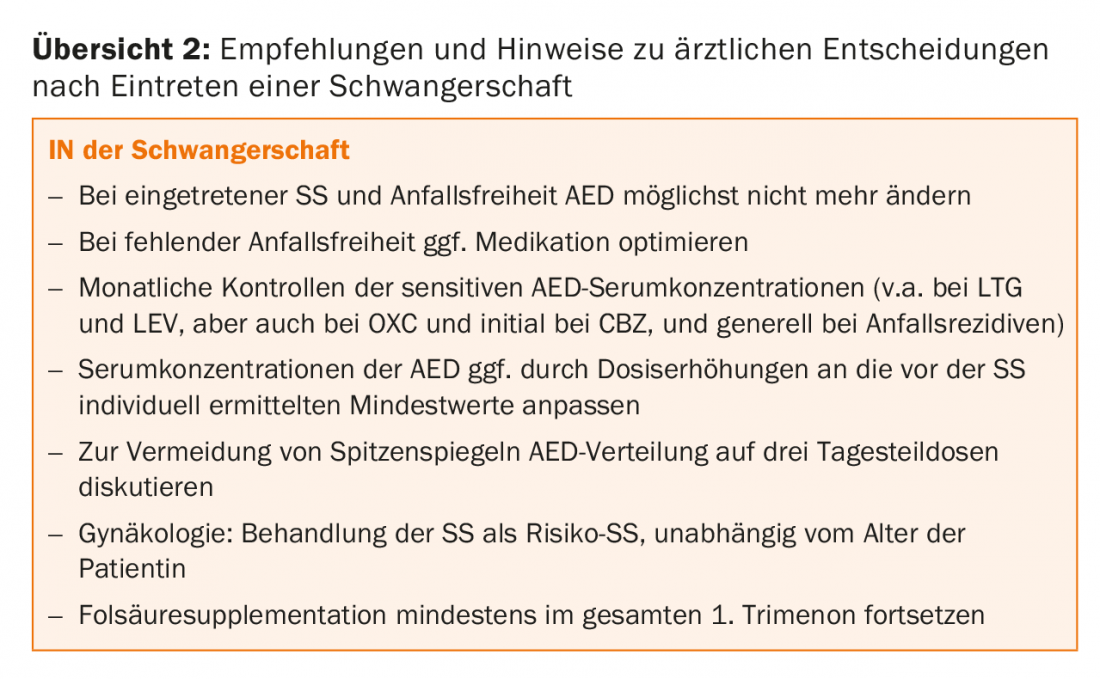

Durante el embarazo, deben comprobarse regularmente las concentraciones séricas de algunos anticonvulsivantes, ya que pueden producirse reducciones relevantes de las concentraciones séricas debido, entre otras cosas, a interacciones hormonales y cambios en la farmacocinética, por lo que pueden producirse recurrencias de las crisis epilépticas. Esto se aplica a la lamotrigina, el levetiracetam, la oxcarbazepina, la fenitoína, el fenobarbital, el topiramato y la zonisamida, entre otros [39,40]. En el caso de la lamotrigina, puede añadirse el efecto del aumento del aclaramiento debido a la glucuronidación activada (estrógeno), por lo que a menudo se realizan aumentos graduales de la dosis hasta aproximadamente el doble de la dosis inicial para esta sustancia activa con el fin de mantener la concentración sérica requerida. Dado que la terapia con dosis elevadas no suele alcanzarse hasta el segundo o tercer trimestre, estos aumentos de dosis parecen justificables. Puede resultar difícil responder a la pregunta de a qué concentración sérica debe aspirarse individualmente. Especialmente para la lamotrigina, posiblemente también para la oxcarbamazepina y el levetiracetam, a menudo es posible extraer dicho “valor orientativo” de la historia clínica individual (¿concentraciones séricas postictales en convulsiones anteriores? ¿Concentración sérica en la fase libre de convulsiones?) puede extraerse un “valor orientativo” de este tipo, que puede utilizarse como base para la gestión de la terapia durante el embarazo.

En general, un embarazo con epilepsia debe ser tratado como un embarazo de alto riesgo por el ginecólogo u obstetra, con las medidas de seguimiento adecuadas, incl. Exámenes ecográficos finos en los horarios previstos.

Parto y posparto

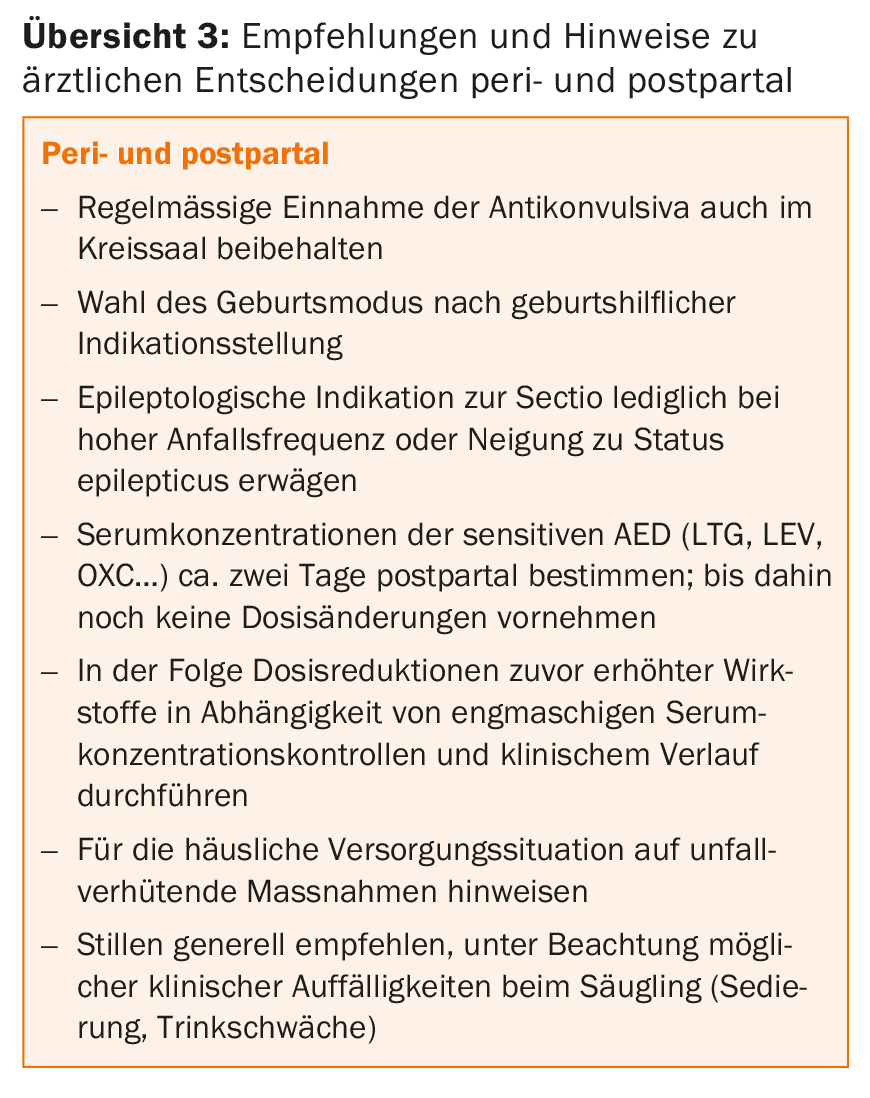

Periparto, el riesgo de convulsiones aumenta ligeramente en las pacientes epilépticas. Factores como la falta de sueño, la medicación irregular y el estrés emocional y físico probablemente desempeñen un papel. Sin embargo, no se recomienda la administración rutinaria de medicación anticonvulsiva a demanda durante el parto a menos que ya se conozca una frecuencia de convulsiones muy elevada.

El modo de parto puede elegirse principalmente en función de criterios obstétricos individuales. La presencia de epilepsia no es una indicación para una sectio. A lo sumo, en casos de una frecuencia de crisis muy elevada o de una tendencia conocida al estado epiléptico, puede optarse por la sectio por indicaciones epileptológicas.

La administración de vitamina K al recién nacido se realiza según las recomendaciones actuales [41]. Por lo tanto, la administración adicional de vitamina K a la embarazada antes del parto sólo es necesaria por indicaciones epileptológicas en caso de terapias combinadas con varios inductores enzimáticos o en caso de parto prematuro relacionado con la epilepsia antes de la semana 37 de embarazo.

Deben comprobarse las concentraciones séricas de anticonvulsivos maternos después del parto, especialmente si se han realizado ajustes de dosis durante el embarazo. Las concentraciones de lamotrigina, levetiracetam y otras sustancias activas previamente elevadas pueden aumentar, a veces de forma masiva, en las primeras semanas posparto, dando lugar a signos de sobredosis en la madre y -en caso de lactancia- posiblemente también en el niño. Desgraciadamente, no se puede dar un calendario fijo para las reducciones de dosis posparto con el objetivo de alcanzar la dosis preparto, ya que los cursos son muy diferentes. La continuación de la última dosis preparto en los dos primeros días posparto ha demostrado ser eficaz, seguida de descensos graduales según las determinaciones de la concentración sérica en las semanas y meses siguientes. En el caso de la terapia con lamotrigina, incluso las determinaciones semanales de la concentración sérica son inicialmente útiles en el posparto para evitar reducciones de dosis demasiado cautelosas, pero también excesivas y precipitadas.

En el entorno doméstico, la mayoría de las pacientes epilépticas son capaces de cuidar a los recién nacidos de forma totalmente independiente, siempre que se les asigne este papel en la distribución familiar de tareas. Las restricciones de cuidados excesivamente rígidas y extensas debidas a la epilepsia suponen una tensión para la madre y para la interacción madre-hijo. No obstante, especialmente en el caso de las madres que no están libres de convulsiones, deben seguirse unas sencillas normas de conducta para evitar accidentes:

- La madre no debe bañar al niño sin compañía, ya que existiría riesgo de ahogamiento en caso de convulsiones.

- Como medida de precaución, las tareas como cambiar pañales, etc. deben realizarse en el suelo, no en una posición elevada (peligro de caerse del cambiador).

- Llevar al niño en brazos debe hacerse preferiblemente en posición sentada y no de pie, si es posible (riesgo de caída por convulsiones).

Lactancia materna

En general, los hijos de pacientes con epilepsia tratada no tienen por qué renunciar a los beneficios de la lactancia materna. Los anticonvulsivos comunes difieren mucho en cuanto a las concentraciones séricas esperadas en el lactante, que, por cierto, no pueden derivarse simplemente de las concentraciones de anticonvulsivos en la leche materna [42], ya que también dependen del metabolismo del lactante. Las concentraciones séricas relativamente elevadas en el niño pueden resultar de la lactancia bajo fenobarbital, primidona y etosuximida, en menor medida también bajo lamotrigina y posiblemente zonisamida [43]. Los datos globales sobre los efectos clínicos de la lactancia materna en las epilepsias tratadas con fármacos son aún insuficientes [44]. Las sustancias activas clasificadas como “seguras” o recomendables son principalmente aquellas cuya farmacocinética es conocida y no plantea problemas y para las que no se han notificado efectos adversos o sólo efectos adversos menores (sedación, debilidad al beber, falta de aumento de peso) en los lactantes en un número adecuado de estudios. En una revisión reciente, el levetiracetam, la carbamazepina, el fenobarbital, la primidona y el valproato se clasificaron como poco problemáticos, y la lamotrigina como utilizable con reservas, oxcarbazepina, fenitoína, etosuximida, vigabatrina, topiramato, pregabalina, gabapentina y zonisamida, y clobazam, mesuximida, rufinamida, felbamato, lacosamida, sultiam y perampanel [45] como no recomendables. En otra revisión [43], la carbamazepina, el valproato y la fenitoína se clasificaron como “seguros”, la lamotrigina, la oxcarbazepina, el levetiracetam, el topiramato, la gabapentina, la pregabalina y la vigabatrina como “en gran medida seguros”, el fenobarbital, la primidona, la etosuximida, el felbamato, la zonisamida y las benzodiazepinas como “potencialmente arriesgados” (con datos bastante insuficientes para: Perampanel, Lacosamida, Brivaracetam).

Estas clasificaciones siguen siendo en parte teóricas, ya que entre las sustancias activas menos problemáticas hay muchas cuyo uso ya casi no es habitual (por ejemplo, primidona, fenobarbital, fenitoína) o que de todos modos no se recomienda en el embarazo (por ejemplo, valproato, topiramato), por lo que probablemente tampoco se utilizarán en el periodo de lactancia. El hecho de que una sustancia activa esté calificada como “segura” o “compatible” no significa necesariamente que esté específicamente recomendada para la lactancia.

La situación de los datos relativos a los efectos cognitivos adversos en el niño debidos a la ingesta posparto de anticonvulsivos a través de la lactancia materna aún debe mejorarse. Estudios anteriores [46,47] han identificado efectos cognitivos positivos en lugar de negativos de la lactancia entre los anticonvulsivos utilizados habitualmente; tampoco se demostró un efecto negativo adicional del valproato para la exposición prolongada durante la lactancia.

Conclusión

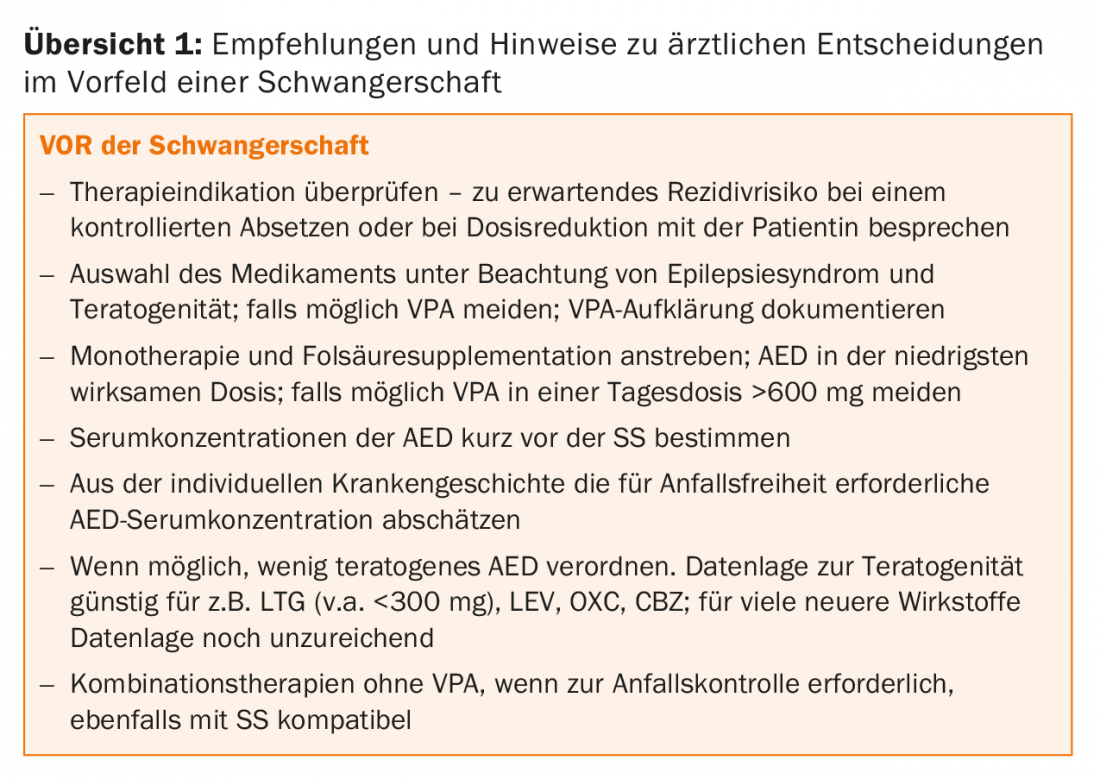

Un embarazo sin problemas y un buen desarrollo posparto del niño son también la regla, no la excepción, para las pacientes epilépticas. Los aspectos específicos de la epilepsia relacionados con el tratamiento y la gestión del embarazo deben abordarse adecuadamente en el diálogo a tres bandas entre la paciente, el ginecólogo y el epileptólogo a lo largo de todas las fases. La planificación del embarazo epileptológico comienza mucho antes de la concepción con el asesoramiento preconcepcional de la paciente, el ajuste a la medicación más compatible posible con el embarazo y el inicio de la suplementación preconcepcional con ácido fólico cuando se concreta la planificación del embarazo.

Mensajes para llevarse a casa

- Incluso en presencia de epilepsia, la mayoría de los embarazos transcurren sin problemas para la madre y el niño, una adecuada planificación de la terapia

- y se requiere vigilancia.

- Antes del inicio de un embarazo planificado, debe establecerse la dosis más baja posible de medicación anticonvulsiva; la ausencia de convulsiones en la madre sigue siendo el principal objetivo terapéutico.

- Si es posible, deben evitarse las terapias que contengan valproato. En ausencia de valproato, las terapias combinadas con los principios activos actuales se asocian a un riesgo de malformaciones menor de lo que se suponía hasta ahora.

- Las sustancias activas que pueden resultar favorables para el embarazo son principalmente la lamotrigina, el levetiracetam, la carbamazepina y la oxcarbazepina, a ser posible en dosis diarias bajas.

- Las pacientes epilépticas tratadas con fármacos pueden amamantar a sus hijos, teniendo en cuenta los posibles efectos indeseables, que se reconocen principalmente en la sedación, la debilidad para beber y la falta de aumento de peso del niño.

Literatura:

- Herzog AG: Trastornos de la reproducción en pacientes con epilepsia: Mecanismos neurológicos primarios. Convulsiones 2008; 17: 101-110.

- Ottman R, et al: Mayor riesgo de convulsiones en hijos de madres que de padres con epilepsia. Am J Hum Genet 1988; 43(3): 257-264.

- Pennell PB, et al: Fertilidad y resultados del parto en mujeres con epilepsia que buscan un embarazo. JAMA Neurol 2018 [E-Pub ahead of Print]

- Viale L, et al: Epilepsia en el embarazo y resultados reproductivos: una revisión sistemática y metaanálisis. Lancet 2015; 386: 1845-1852.

- Harden CL, et al: Cuestiones de gestión para mujeres con epilepsia – Enfoque en el embarazo (una revisión basada en la evidencia): I. Complicaciones obstétricas y cambio en la frecuencia de las convulsiones. Epilepsia 2009; 50(5): 1229-1236.

- Katz O, et al: Embarazo y resultado perinatal en mujeres epilépticas: un estudio basado en la población. J Matern Fetal Neonatal Med 2006; 19(1): 21-25.

- Helbig I, et al.: Cartilla Parte I – Los componentes básicos de la genética de la epilepsia. Epilepsia 2016; 57(6): 861-868.

- Pirker S: Mujeres con epilepsia: 7 aspectos importantes. Clin Neurophysiol 2005; 43: 138-143.

- Vajda FJE, et al: Los resultados del embarazo en mujeres con epilepsia no tratada. Convulsiones 2015; 24: 77-81.

- Morrow J, et al: Riesgos de malformaciones de los fármacos antiepilépticos en el embarazo: un estudio prospectivo del Registro de Epilepsia y Embarazo del Reino Unido. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006; 77: 193-198.

- Tomson T, Battino D: Efectos teratogénicos de los fármacos antiepilépticos. Lancet Neurol 2012; 11: 803-813.

- Meador K, et al: Resultados del embarazo en mujeres con epilepsia: una revisión sistemática y metaanálisis de registros y cohortes de embarazo publicados. Epilepsy Res 2008; 81(1): 1-13.

- Kaneko S, et al. Malformaciones congénitas debidas a los antiepilépticos. Epilepsy Res 1999; 33: 145-158.

- Hernández-Díaz S, et al: Seguridad comparativa de los fármacos antiepilépticos durante el embarazo. Neurología 2012; 78: 1692-1699.

- Tomson T, et al. Riesgo comparativo de malformaciones congénitas mayores con ocho fármacos antiepilépticos diferentes: un estudio prospectivo de cohortes del registro EURAP. Lancet Neurol 2018; 17: 530-538.

- Molgaard-Nielsen D, Hviid A: Los fármacos antiepilépticos de nueva generación y el riesgo de defectos congénitos importantes. JAMA 2011; 305: 1996-2002.

- Nakane Y, et al. Estudio multiinstitucional sobre la teratogenicidad y toxicidad fetal de los fármacos antiepilépticos: informe de un grupo de estudio colaborativo en Japón. Epilepsia 1980; 21: 663-680.

- Vajda FJE, et al: El riesgo teratogénico de la politerapia con fármacos antiepilépticos. Epilepsia 2010; 51(5): 805-810.

- Adab N, et al: El resultado a largo plazo de los niños nacidos de madres con epilepsia. J Neurol Neurosurg Psychiatry 2004; 75: 1575-1583.

- Gaily E, et al: Inteligencia normal en niños con exposición prenatal a la carbamazepina. Neurología 2004; 62: 28-32.

- Meador KJ, et al: Fetal antiepileptic drug exposure and cognitive outcomes at age 6 ys (NEAD study): a prospective observational study. Lancet Neurol 2013; 12: 244-252.

- Pennell PB: Embarazo en mujeres con epilepsia. Neurol Clin 2004; 22: 799-820.

- Baker GA, et al: Coeficiente intelectual a los 6 años tras la exposición in utero a fármacos antiepilépticos. Neurología 2015; 84: 382-390.

- Shallcross R, et al: Desarrollo infantil tras la exposición in utero. Neurología 2011; 76: 383-389.

- Bromley RL, et al: Desarrollo cognitivo temprano en niños nacidos de mujeres con epilepsia: Un informe prospectivo. Epilepsia 2010; 51(10): 2058-2065.

- Nadebaum C, et al: Habilidades lingüísticas de niños en edad escolar expuestos prenatalmente a fármacos antiepilépticos. Neurología 2011; 76: 719-726.

- Roullet FI, et al. Exposición in utero al ácido valproico y autismo – una revisión actual de los estudios clínicos y animales. Neurotoxicol Teratol 2013; 36: 47-56.

- Tomson T, et al: Retirada del tratamiento con ácido valproico durante el embarazo y resultado de las convulsiones: Observaciones de EURAP. Epilepsia 2016; 57(8): 173-177.

- Rauchenzauner M, et al.: Crisis tónico-clónicas generalizadas y fármacos antiepilépticos durante el embarazo: ¿una cuestión de importancia para el bebé? J Neurol 2013 ; 260(2) : 484-488.

- Harden CL, et al: Cuestiones de gestión para mujeres con epilepsia – Enfoque en el embarazo (una revisión basada en la evidencia): II. Teratogénesis y resultados perinatales. Epilepsia 2009; 50(5): 1237-1246.

- Yerbi M, et al. Complicaciones y resultados del embarazo en una cohorte de mujeres con epilepsia. Epilepsia 1985; 26(6): 631-635.

- Tomson T, et al: Fármacos antiepilépticos y muerte intrauterina: Un estudio observacional prospectivo de EURAP. Neurología 2015; 85(7): 580-588.

- Fried S, et al: Tasas de malformaciones en hijos de mujeres con epilepsia no tratada: un metaanálisis. Drug Saf 2004; 27(3): 197-202.

- Janz D: Sobre el riesgo de malformaciones y trastornos del desarrollo en hijos de padres con epilepsia. Nervenarzt 1979; 50: 555-562.

- Harden CL, et al: Cuestiones de gestión para mujeres con epilepsia – Enfoque en el embarazo (una revisión basada en la evidencia): III. Vitamina K, ácido fólico, niveles en sangre y lactancia. Epilepsia 2009; 50(5): 1247-1255.

- Asadi-Pooya AA: Dosis altas de suplementos de ácido fólico en mujeres con epilepsia: ¿estamos seguros de que es seguro? Convulsiones 2015; 27: 51-53.

- Ban L, et al: Anomalías congénitas en hijos de madres que toman fármacos antiepilépticos con y sin uso periconcepcional de altas dosis de ácido fólico: Un estudio de cohortes basado en la población. PloS 2015; 10(7) Jul 6: e0131130.

- Bjork M, et al: Asociación de la suplementación con ácido fólico durante el embarazo con el riesgo de rasgos autistas en niños expuestos a fármacos antiepilépticos in utero. JAMA Neurol 2018; 75(2): 160-168.

- Reimers A: Los nuevos fármacos antiepilépticos y las mujeres. Convulsiones 2014; 23: 585-591.

- Tomson T, et al: Tratamiento con fármacos antiepilépticos en el embarazo: Cambios en la disposición de los fármacos y sus implicaciones clínicas. Epilepsia 2013; 54(3): 405-414.

- Schubiger G, et al: Profilaxis con vitamina K en recién nacidos: Nuevas recomendaciones. Pediatrica 2002; 13(6): 54-55.

- Chen L, et al: ¿Es aconsejable la lactancia materna en madres epilépticas que toman fármacos antiepilépticos? Psiquiatría y Neurociencias Clínicas 2010; 64: 460-468.

- Veiby G, et al: Epilepsia y recomendaciones para la lactancia materna. Convulsiones 2015; 28: 57-65.

- Van der Meer DH, et al: Estudios de lactancia de anticonvulsivos: una revisión de calidad. Br J Clin Pharmacol 2014; 79(4): 558-565.

- Crettenand M, et al: Fármacos antiepilépticos durante la lactancia. Nervenarzt 2018; [Epub ahead of print]

- Veiby G, et al: Desarrollo infantil temprano y exposición a fármacos antiepilépticos prenatales y a través de la lactancia. Un estudio prospectivo de cohortes en hijos de mujeres con epilepsia. JAMA Neurol 2013; 70(11): 1367-1374.

- Meador KJ, et al: Lactancia materna en hijos de mujeres que toman fármacos antiepilépticos. JAMA Pediatr 2014; 168(8): 729-736.

InFo NEUROLOGÍA Y PSIQUIATRÍA 2018; 16(5): 18-24.