La medicina moderna se enfrenta a numerosos retos en el siglo XXI. Uno de los mayores es la creciente resistencia de los agentes patógenos a los medicamentos convencionales, especialmente a los antibióticos y antiparasitarios. En este contexto, las plantas medicinales, que se han utilizado en la medicina tradicional durante miles de años, están adquiriendo cada vez más importancia.

(rojo) Se calcula que existen más de 500.000 especies vegetales en todo el mundo, pero menos del uno por mil de ellas han sido estudiadas científicamente por sus propiedades farmacológicas. Esto apunta al enorme potencial que el mundo vegetal podría albergar aún para el tratamiento de enfermedades, especialmente para combatir las enfermedades parasitarias, que siguen suponiendo una importante amenaza sanitaria en todo el mundo.

La creciente amenaza de las enfermedades parasitarias

Las enfermedades parasitarias están muy extendidas por todo el mundo y afectan a millones de personas, especialmente en los países en desarrollo. Aunque las condiciones de vida mejoran constantemente en muchas regiones del mundo, las infecciones parasitarias siguen siendo un grave problema, que se ve agravado por la creciente resistencia de los patógenos a los fármacos convencionales. Esta resistencia significa que muchas terapias establecidas están perdiendo su eficacia y se requieren nuevos enfoques de tratamiento. La fitoterapia, es decir, el uso de plantas medicinales y sus extractos para tratar enfermedades, ofrece aquí una alternativa prometedora.

Las ventajas terapéuticas de los principios activos a base de plantas no sólo residen en su eficacia, sino también en su disponibilidad y rentabilidad. A diferencia de los medicamentos producidos sintéticamente, cuya producción suele ser costosa, los medicamentos a base de plantas a menudo pueden obtenerse localmente y producirse a un coste inferior. Por ello, en muchas regiones del mundo donde el acceso a la medicina moderna es limitado, las plantas medicinales pueden desempeñar un papel importante en la atención sanitaria.

Infecciones por protozoos: Retos y soluciones a base de plantas

Los protozoos se encuentran entre los parásitos más extendidos y son responsables de un gran número de enfermedades graves. La malaria, la leishmaniasis y la enfermedad del sueño africana son algunas de las enfermedades más conocidas causadas por protozoos y siguen siendo graves problemas sanitarios. La creciente resistencia de los protozoos a los fármacos convencionales plantea inmensos retos a la medicina. La fitoterapia ofrece enfoques prometedores para desarrollar nuevas opciones de tratamiento.

La malaria y la artemisinina: un éxito de la fitoterapia

Una de las aplicaciones más conocidas y exitosas de la fitoterapia es el tratamiento de la malaria con artemisinina, un principio activo extraído de la planta Artemisia annua, la artemisa anual. La malaria, causada por cinco especies diferentes de Plasmodium, entre ellas Plasmodium falciparum y Plasmodium vivax, sigue siendo una de las enfermedades parasitarias más mortíferas del mundo. Entre 300 y 500 millones de personas se infectan de paludismo cada año y, a pesar de los avances médicos, entre 1,5 y 2,7 millones de personas mueren cada año, principalmente en el África subsahariana.

La artemisinina, que se aísla de la planta Artemisia annua, ha demostrado ser muy eficaz contra la malaria en estudios clínicos. Especialmente contra el Plasmodium falciparum, el patógeno más peligroso de la malaria, la artemisinina mostró un efecto más rápido y eficaz que otros fármacos anteriores como la cloroquina. Las terapias combinadas basadas en la artemisinina (TCA) son ahora la terapia estándar recomendada contra la malaria por Plasmodium falciparum. En comparación con la cloroquina, la artemisinina elimina los parásitos más rápidamente, reduce la duración de la enfermedad y el riesgo de recaída. Esto ha convertido a la artemisinina en una piedra angular en el tratamiento de la malaria, especialmente en zonas con gran resistencia a los fármacos convencionales.

A pesar de estos éxitos, el reto sigue siendo que las especies de Plasmodium pueden desarrollar resistencia, como ya ha ocurrido con otros fármacos antipalúdicos. Por ello, se están investigando en todo el mundo otras alternativas a base de plantas. Varias plantas que se utilizan tradicionalmente contra la malaria en países como Etiopía o Vietnam están siendo investigadas intensamente para identificar nuevos agentes antipalúdicos. El arbusto trepador Rhaphidophora decursiva , originario de Vietnam, muestra propiedades antimaláricas prometedoras, aunque los efectos secundarios, como la citotoxicidad observada, aún deben investigarse más a fondo.

La enfermedad del sueño africana y las opciones de tratamiento a base de plantas

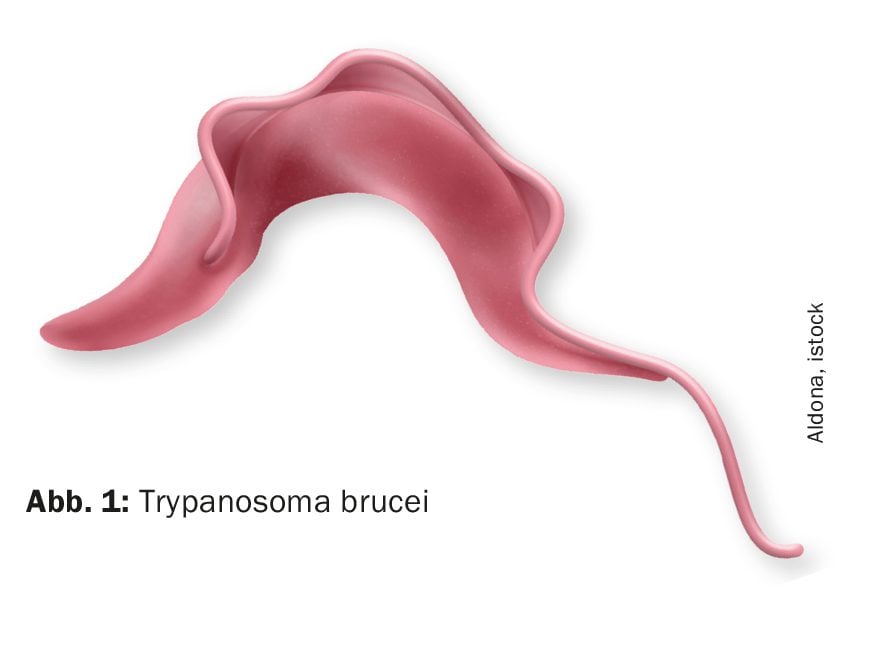

La enfermedad africana del sueño, también conocida como tripanosomiasis africana, es otra infección protozoaria causada por el parásito Trypanosoma brucei (Fig. 1). Transmitida por la picadura de la mosca tsetsé, la enfermedad afecta a miles de personas cada año, especialmente en las zonas rurales de África. Si no se trata, la enfermedad del sueño africana casi siempre conduce a la muerte. La enfermedad progresa en dos fases: en la fase inicial se producen fiebre, dolores de cabeza y dolores articulares, mientras que en la fase tardía los parásitos atacan el sistema nervioso central y provocan síntomas neurológicos e incluso el coma.

El tratamiento de la enfermedad del sueño africana es complicado, ya que los fármacos disponibles son tóxicos y tienen graves efectos secundarios. Además, muchas cepas del parásito son resistentes a los fármacos comunes. La fitoterapia podría desempeñar un papel importante en este sentido. Estudios en ratones han demostrado que un extracto de la planta Artemisia abyssinica, originaria de Etiopía, tiene un efecto prometedor contra el Trypanosoma brucei. El extracto no sólo redujo la carga del parásito en el organismo, sino que también mejoró el estado general de los animales infectados al aliviar la anemia y reforzar la respuesta inmunitaria.

Otro ejemplo de tratamiento a base de plantas es la planta Ocimum gratissimum, cuyos extractos también mostraron una reducción significativa de la carga parasitaria en la tripanosomiasis. Esta planta, originaria de África y Asia, tiene fuertes propiedades tripanicidas y podría desempeñar un papel importante en el tratamiento de la enfermedad del sueño en el futuro.

Leishmaniasis: una enfermedad olvidada pero mortal

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria tropical causada por protozoos del género Leishmania. Aunque es la segunda infección parasitaria más mortífera después de la malaria, a menudo se descuida ya que se da principalmente en las regiones más pobres del mundo. Cada año se registran unos 2 millones de nuevos casos de leishmaniasis y alrededor de 12 millones de personas padecen la enfermedad. La leishmaniasis se presenta en tres formas principales: cutánea (piel), mucocutánea (membranas mucosas) y visceral (órganos internos).

El tratamiento de la leishmaniasis es difícil, ya que muchos de los fármacos utilizados son tóxicos y caros. Además, en los últimos años se han desarrollado cepas de parásitos cada vez más resistentes. Sin embargo, la fitoterapia ofrece alternativas prometedoras. Numerosos extractos de plantas, incluidos los de Yucca filamentosa y Picrorhiza kurroa, han demostrado en estudios fuertes propiedades antileishmanias. Estas plantas podrían servir de base para nuevos tratamientos menos tóxicos en el futuro.

Especialmente prometedores son los extractos de la planta Annona haematantha, cuyo principal componente, la lactona argentilactona, ha demostrado en estudios clínicos reducir la carga de parásitos hasta en un 96%. Sin embargo, se necesitan más investigaciones para confirmar la eficacia y la seguridad de estos tratamientos a base de plantas.

Enfermedades parasitarias: Enfoques herbarios para combatir las helmintosis

Además de los protozoos, las enfermedades causadas por gusanos, las llamadas helmintosis, también suponen una amenaza considerable para la salud. Las enfermedades causadas por ascárides, tenias y lombrices hepáticas están especialmente extendidas. Estos parásitos afectan no sólo a los seres humanos sino también a los animales y provocan elevados costes sanitarios en todo el mundo.

Fasciolosis y esquistosomiasis: extractos de plantas como alternativa

La fasciolosis, una enfermedad causada por los tremátodos hepáticos del género Fasciola, afecta a millones de personas y animales en todo el mundo. La infección suele producirse por el consumo de plantas o agua contaminadas. En fitoterapia, la mirra (Commiphora myrrha) ha demostrado ser un remedio eficaz contra estos parásitos. La mirra daña el caparazón de los parásitos, lo que facilita su eliminación.

Otro ejemplo es la esquistosomiasis, una de las infecciones parasitarias más comunes en todo el mundo, especialmente prevalente en las zonas tropicales de África y Asia. La enfermedad causada por los esquistosomas afecta a millones de personas cada año. También en este caso, la fitoterapia está dando resultados prometedores. Plantas como el Origanum majorana (mejorana, Fig. 2), El Ziziphus spina-christi (espino de Cristo) y la Salvia fructicosa (salvia arbustiva) han mostrado efectos antiparasitarios en estudios.

Conclusión

La fitoterapia es una alternativa prometedora para el tratamiento de las enfermedades parasitarias, especialmente en tiempos de creciente resistencia a los fármacos sintéticos. Los extractos de plantas no sólo ofrecen un método de producción más rentable, sino que también han demostrado su eficacia en numerosos estudios. Sin embargo, el reto sigue siendo investigar más a fondo su seguridad y eficacia y desarrollar protocolos de tratamiento estandarizados. Dada la creciente amenaza para la salud mundial que suponen los parásitos, la investigación y utilización de plantas medicinales podría desempeñar un papel cada vez más importante en la atención sanitaria mundial en el futuro.

Fuente: Kluj A, Kosiada M, Mularczyk P, et al: The use of phytotherapy in the fight against parasitic diseases. Ann Parasitol. 2023; 69(3-4): 91-102. doi: 10.17420/ap6903/4.513. PMID: 38281734.

PRÁCTICA FITOTERAPÉUTICA 2024; 1(1): 9-10